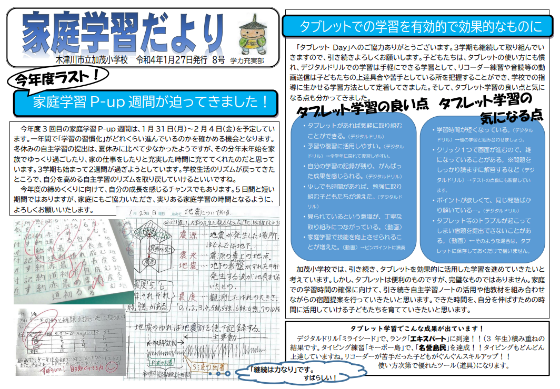

今年度ラストの家庭学習P-up週間が月曜日から始まります。4月と比べて、家庭学習への取り組み方は違っていますか。パワーアップできたことはなんですか。

お家の人にも先生にもパワーアップした姿を見せてくださいね。 左側にPDFがあります。

左側にPDFがあります。物事を吸収するには、上達するには自分のコップがどちらを向いているかが大切です。上向きのコップには飲み物を注ぐことができ、溜まっていきます。それと同じように、自分がやってみよう、がんばってみようしている人は、アドバイスを受け入れることができたり、失敗も受け入れたりできます。そうすると、力となって身に付いていきます。

しかし、コップが下向きになっている状態(聞く耳が持てない・嫌々やっている)だと、なかなか身に付かず、成長に気付きにくくなってしまいます。下向きのコップに飲み物を注ぐことはできません。それと同じです。 少しでも上を向けば注ぐことはができます。

少しでも上を向けば注ぐことはができます。

5年生が、理科「ものの溶け方」の授業で実験をしていました。ものがとけることにはどんなきまりがあるのか、生活を振り返ったり、知っている知識を総動員したりして、予想を立てていきます。

「絶対そうなるって!」「そうなると思う!」は果たして本当なのか、こればっかりは、目の前で実験して確かめるしかありません。目の前の現象を観察して考察して、初めて「わかる」になります。もしかしたら、知っているその知識は間違っている・フェイク(偽物)かもしれません。

そして、知っている答えと一致しない時も、実験の楽しさです。「そうなるはずなのに…なぜ?」これが解明できると博士に近づきますね。

ICTサポーターさんにご協力いただき、全校でプログラミング教育を進めています。タブレットを使って学習するものもあれば、鉛筆と紙を使ってプログラミングの考え方を学習するもの、教科と関連させて学習するものなど様々です。

今日の委員会活動は、4年生の委員会見学を兼ねていました。5年生、6年生にとっては3学期の活動と年間の活動のまとめの時期でしたが、残念ながら中止となっています。集まっての活動はできませんが、日々の常時活動は継続して行っています。いつもありがとう!今日は、いつもの給食時間の放送に加えて、給食委員さんからの絵本の読み聞かせがありました。

この一年間、自分たちの活動で学校が変わったことはありましたか。良い伝統を継続させることはできましたか。

(1/24撮影)

(1/24撮影)教室に落ちているごみ。さっと拾う児童。自分が捨てたものでもなければ、掃除の日でもない。そのごみを見つけて…本人は感じ考え行動していました。

その感度が素敵です。

例えば、友だちの消しゴムが落ちていても気にも留めないのか。

声をかけるのか、拾ってあげるのか。

その光景や出来事に何を感じられるかです。 ※写真は別の落とし物です。

※写真は別の落とし物です。

令和7年度 次回授業参観の日程

11月27日【木】

<授 業 参 観>

9:30 ー 10:15

<PTA人権ワークショップ>

10:30 ー 12:00

ブックマーケット同時開催

ベルマーク集計作業 8:30~ お世話になります。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ