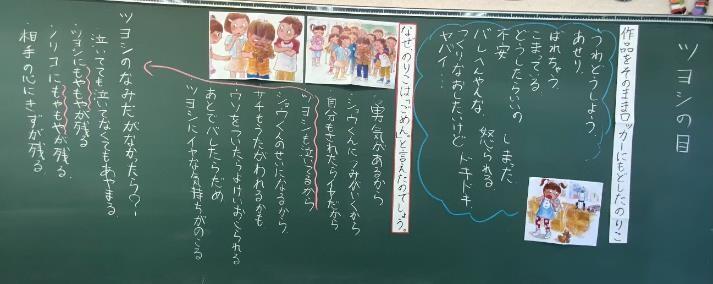

なぜ、ノリコは「ごめん。」と言えたのでしょう。

勇気があるから。ショウくんのせいになるから。ツヨシが泣いているから…。「だまっていたら大丈夫じゃない?自分のせいになってないし。」

大丈夫じゃない!だって

「相手に悪い」「自分も相手ももやもやする」「周りの人も自分も傷つける」

正直になれると、自分が仲間がもやもやせずに毎日を過ごしていけるようになります。「これまでは普通に嘘をついていたけど、嘘をつかないようにしていきたい。」

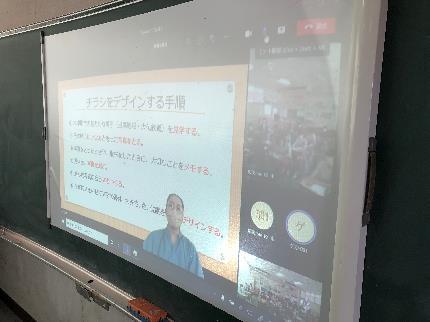

3年生は、社会科「店で働く人々の仕事」でスーパーマーケットへの見学に行きたいところでしたが、緊急事態宣言中ということで、教員が1名だけサンフレッシュさんにお伺いして店長さんに出演して頂く形式でリモート生見学を行いました。子どもたちの挨拶から始まり、生中継で店の中を回り、バックヤードを見たり、肉のパック詰めを見たりした後に、質問タイムを行いました。事前撮影のビデオではなく、目の前での今の店の状況を見ることができて、しかも店長さんとの会話もできる形は、直接足を運べないか中にあって、スーパーマーケットを知るにはとてもよかったですね。どうやって食品ロスを無くすのかについても教えていただきました。

サンフレッシュさん、ありがとうございました。

スーパーはSuper(スーパー…すごい)なところだったかな?

スーパーはSuper(スーパー…すごい)なところだったかな?

木津川市に導入された「デジタルドリル」に4年生が挑戦していました。

赤組スローガン「戮力協心(りくりょくきょうしん) 太陽のごとく熱き熱気で燃え上がれ」

「先生、本で調べてもいいですか?」もちろんです。

「今のうちに、ノートにメモを作ってもいいですか」もちろんです。

できることをしておくことが、あとあとで活きてきます。 すてきな行動「ありがとう」

すてきな行動「ありがとう」

これまでと同じではなく、新たなことをやってみたい。これまでとは同じようにできないから、別の方法を考えたい。新しいアイデアは簡単には出てきません。しかし、きっと良いアイデアが出てくるはずです。苦しんで考えれば考えるほど、絞り出されたアイデアは輝いています。簡単でないからこそやりがいがありますね!

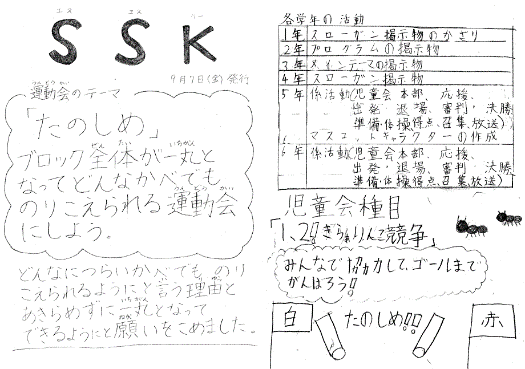

今年の応援や児童会種目は、これまでと同じという訳にはいかないので知恵を出し合っています。あと少しで、皆さんにお披露目できそうです。

以前は9月に入ると、運動会に向けて、表現の練習に熱が入る時期でした。特に今週は最後の仕上げに向けて熱が入る頃です。今年の運動会は、お知らせした通り10月23日(土)に予定しています。だから、9月なのに運動場での表現練習ではなく、教室での勉強が中心の毎日を送っていることが教師からすると不思議な感覚です。

子どもたちからすると昨年の「かもっ子スポーツフェスティバル」と開催時期が同じなので、違和感はあまりなさそうです。

1年生は、先週の木曜日に生活科「ひろがれ えがお」で、食器洗いに挑戦していました。自分にできることが増えていきます。喜んでもらえることが増えていきます。泡で滑らないように慎重に洗えていました。家でもやってみたかな?

家庭には、食器洗いや雨戸の開け閉め、洗濯物たたみ、お風呂洗い、ご飯の準備など、子どもたちにもでできそうな仕事がたくさんあります。家族の一員として、少しでも家の仕事ができるといいですね。

親子で『ありがとう』を増やしていきましょう。

今夜は中秋の名月です。曇り予報ですが、雲の隙間から満月が見えるかもしれません。昨日は素敵な月明かりでした。今日はどうでしょうか。

今日の給食は「お月見メニュー」でした。

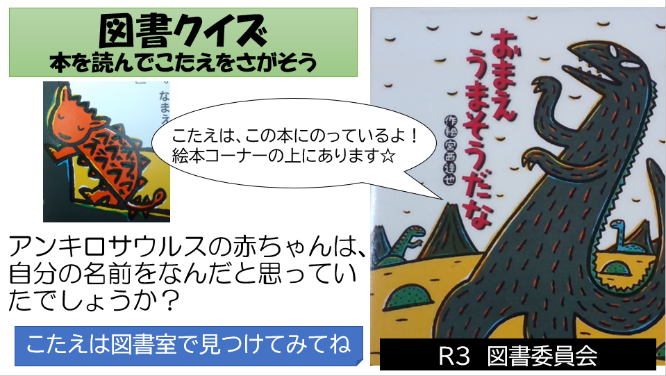

図書クイズの答えの中には、本を見つけて読まないと答えられないものもあります。ふらっと図書室に寄ったり、本に親しんだりしてくれることを期待してしまいます。

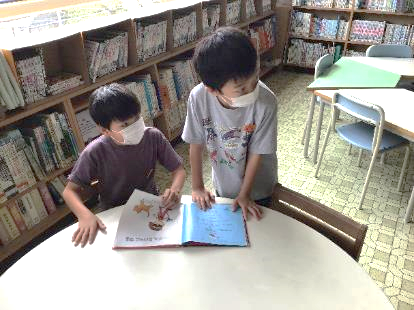

図書室には、クイズに関係のある本を探している子ども達がいました。楽しんでくれているようで、図書委員さんにとっては嬉しい限りです。

「おばけのてんぷら…どこかな。」「さっき見つけたよ。」「あったあった!」

大喜びで本も答えも発見していました。

読書クイズをきっかけに本を読んでくれるかな。 「いいとも~!」

読書クイズをきっかけに本を読んでくれるかな。 「いいとも~!」 秋晴れです。

秋晴れです。

【←クイズの例です。】

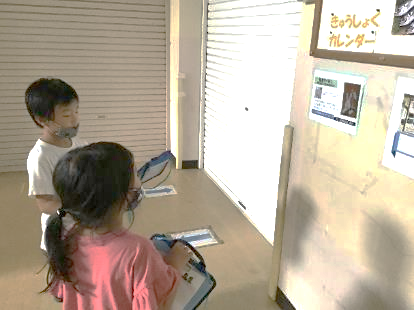

【←クイズの例です。】一か所にまとめて掲示していないので、密になることを避けられています。図書委員会さんナイスアイデアです!1年生は探検ボード持参で奮闘中でした。

校内に全部で14枚掲示されています。それを見つけるだけでも宝探し気分かな?

全部見つけてもらえるとうれしい。全部答えてくれるとさらにうれしいですね。 早速雨が降り始めています。

早速雨が降り始めています。

日頃意識しきれていない感謝を意識できる日が1年間の中にはたくさんあります。

「ありがとう」を伝えられる人が周りにたくさんいますね。言葉で!行動で!

今日の児童朝礼では、児童会から運動会のテーマが発表されました。いよいよ運動会の足音が聞こえてきています。

今年度の運動会テーマは、「『たのしめ!!』~ブロック全体が一丸となって、どんなかべでものりこえられる運動会にしよう~」です。テーマ達成のために、何が必要か、何ができるか楽しみです。

6年生は理科「水溶液の性質」で実験に取り組んでいます。水溶液を見分けるために、においを確かめる子どもたち。手であおいでにおいを確かめます。匂いをかぐ時、なぜ鼻を直接近づけてはいけないのでしょう。それは刺激が強い薬品の場合には鼻を痛めたり、気分が悪くなったりする危険があるからです。約束を守り安全に楽しく実験に取り組みます。

身の回りの約束にも理由があります。そこにあるなぜ?から理由がわかるかな。

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ