3年生がリコーダー「パフ」のテストをしていました。それぞれが自分の演奏を撮影して、先生に提出します。コロナ禍、家での練習が中心ですが、みんな上達してきています。少し自信のない人は、もう少し練習してからチャレンジするようです。担任の先生からの【合格】をもらえるように、あとひと踏ん張りです!

動画が残っていると、上手になっていることが良くわかります。お家でもおすすめです。

そこから、動画を確かめて「ここをもう少しこうしたい」が出てくるとマスターはあと少しです。

北京オリンピック2022が昨日閉幕しました。世界中のアスリートの輝く姿はどれも胸を熱くするものばかりでした。特に、スノーボードビックエアー決勝の岩淵麗楽選手の世界初の大技【トリプルアンダーフリップコーク】に挑戦しました。技は惜しくも成功しませんでしたが、そのあと、世界中の選手が岩淵選手の挑戦に敬意を称え、ハグの嵐となりました。夏のスケートボード競技でも見られた、仲間の挑戦を称え合える姿は、大人にも子どもにも大切なものを教えてくれているように感じます。

オリンピック聖火は消えましたが、かもっ子のやる気の火は終業式まで消せません。

終業式まで、あと22日。

泉川中学校校区の3校が、総合的な学習の時間のまとめとして、各校の今年度の取組のまとめを発表しました。オンラインでのビデオ会議にも慣れてきて、上手に話せるようになってきました。今回は、泉川中学校の1年生・2年生にも見てもらい感想をもらいました。

「またか…」「まだやるの…」は自分の成長を止めてしまう言葉です。

いつも新鮮な気持ちで「ヨシやってやる!」「任して!」と自分が成長できる言葉を胸に秘め、今日も課題にぶつかっていこう。

飽きるにはまだ早い。飽きるほどやっていない。飽きるほど極めていない。本当に飽きてしまうほど取り組めたら、素晴らしい!

この教室は、今日も百ます計算に挑戦です。

ライバルとの計算バトル!新記録を出す自分に拍手!

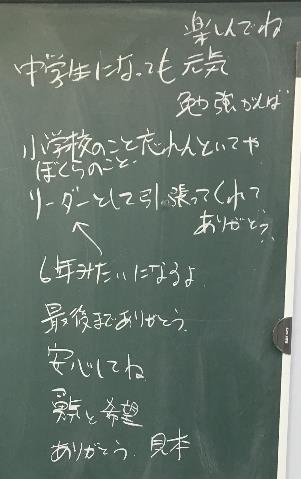

今日は、児童朝礼がありました。児童会本部から、6年生を送る会の振り返りと実際に6年生がみんなからの思いを受けて感じたことをお礼のメッセージとして伝えました。

「ふむふむ」「すごいなぁ」「これ○○さんかなぁ」「なるほど」

親子で、勉強について話せる関係が素敵です。

ある調査では、【親子の会話量が多いほど、長い時間を学習に費やす傾向があり、会話が豊かな家庭は子どもの精神的な安定をもたらし、より学習に向かいやすくする。】というデータがあります。

知らいないことを一緒に調べてみたり、子どもから新しいことを教えてもらったり、子ども達の雑学に驚かされることもよくあります。「へぇそうなんだ。」「どういうこと?」「○○って知ってる?」「わかるように教えて。」などの会話がお家で増えていってほしいと思います。

また、学んだことを誰かに話したり、説明したり、教えたりする行動は、自らが学んだことを頭の中で整理することにつながり、より理解が深まります。授業での教え合いや学び合いはこれに当たります。人に分かってもらおうとすると、丁寧に説明したり、例を挙げてみたりしていく中で自然と知識が定着してきます。

後日、本人に聞いてみると複合語をしっかりと理解している様子でした。

アスリートの悔し涙。うれし涙。涙を見るたびに心が動かされます。

ドラマやアニメを見たり、本を読んだりしてウルっとすることも。

何もない1日も素敵ですが、心を動かされる経験をする1日も素敵です。

6年生を送る会で見られた6年生の涙。これまでの一生懸命にやってきたことが自分に返ってきています。思い出になっています。成長につながっています。

6年生を送る会を開催しました。全員が体育館に集まることは叶いませんでしたが、6年生から在校生へのメッセージ、1~5年生から6年生へのメッセージを伝えることができました。前日には、教職員からのメッセージ。懐かしい先生もビデオで登場。卒業生の楽しそうで嬉しそうな表情が印象的でした。

とうとう6年生の卒業が近づいてきました。卒業まで、残すところ23日です。

私にできることは小さなこと。でも、それを感謝してできたら、きっと大きなことだ。星野富弘(詩人・画家)

今日2月10日は、加茂小学校人権の日です。大切な自分のこと、大切な友達のことを考える日です。学級目標が役目を終える時が近づいてきています。その一つ一つの言葉に実感を持てているでしょうか。

今日も、学校が楽しく心が温かくなっているならばっちりです。

6年生算数科「算数パスポート」では、6年の算数科の総まとめの学習をしています。領域ごとにふり返り、知識と技能の定着、そして、活用できる力を身につけることを目的に取り組んでいます。

領域ごとに、問題を解いていくと、自分の得意と苦手がはっきりわかってきます。苦手の分野はもう一度学び直し(積み直し)、得意分野はさらに積み上げる。この繰り返しが、算数への自信に変わっていきます。

①2400㎠は、(机、体育館)の広さです。

②教室の広さは、(70㎡、70㎠)です。

選択問題なのに、6年生でもなかなか全問正解とはいきません。

2400の数字にだまされてはいけません。

2400㎠を、計算で求めようとすると、例)40cm×60cmとなります。そうなって初めて、大きささ実感できます。「どんだけ小さい体育館!」「2人入ったら限界(笑)」

70㎡は、例)10m×7m。70㎠は10cm×7cmなので「70㎠って筆箱サイズ(笑)」

これをテストの時に、頭の中で考えられたら完璧です。

得意には、自信。苦手には、勇気をもって進んでいきたいですね。

実験の結果を比較して、法則性・きまりを発見するには、条件をそろえる必要があります。しかし、実験に集中していると、測り方や注ぎ方、温度など条件が変わってしまうことがあります。そうなると思うような結果を得ることができません。そんな時、なぜ思った通りにならないのかを考えると、条件の大切さに気付くことができます。

ドッジボールをしていても、「そっちのコートの方が小さいからズルい!」確かに条件が違うと影響がありますね。

2022北京オリンピック、金メダル第1号はスキージャンプノーマルヒルの小林陵侑選手でした。連日、惜しくもメダルを逃した選手の活躍にも拍手を贈りたくなります。本気で競技に向かっている姿は魅力的ですね。

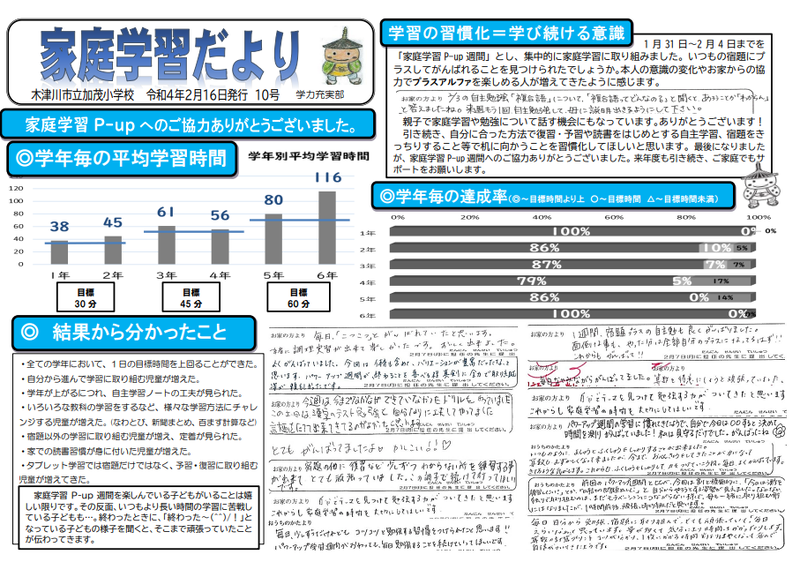

自ら学習に向かう姿勢は、これからも大切になるものです。矢印を宿題や勉強に向ける習慣を作ってしまうことが、小学校年代の子どもたちに求めるものです。

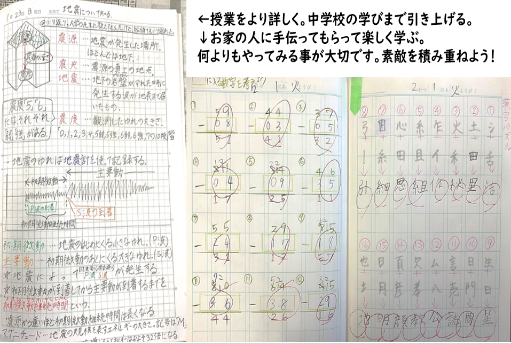

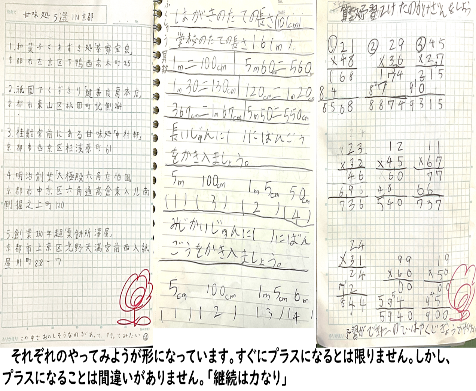

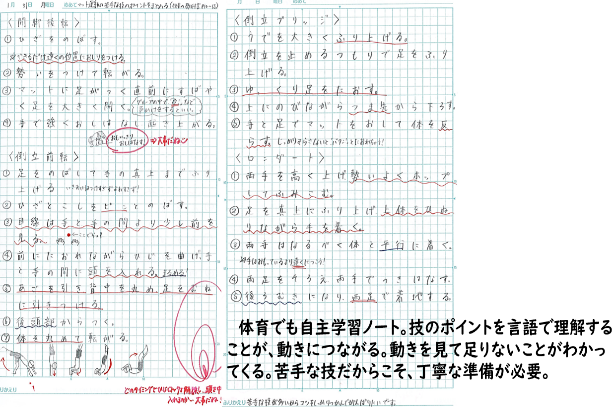

かもっ子のがんばりを紹介します。みんなの刺激になあれ!

北京2022オリンピックは4日が開会式ですが、昨日から先行してフリースタイルスキー「モーグル」の予選やアイスホッケーの予選が始まりました。今日も続々と日本代表選手が登場してきます。東京オリンピックが夏に開催されたので、連続のオリンピックとなっています。冬季大会は夏季大会とは競技が異なり、また違ったおもしろさがあります。世界中のアスリートの活躍を楽しみにしています。

本日が家庭学習P-up週間最終日となっています。家庭学習P-up週間を終えましたら、子どもたちへのメッセージをよろしくお願いします。どうしてもがんばり切れなかった部分やもっとこうしたらいいと思う部分が先に口から出てしまいそうになりますが…【プラスの目】で素敵な頑張りの姿を評価してあげてください。家庭学習は今日も、明日も、来年度も続いていきます。

体育科を中心に、縄跳びに挑戦している学年があります。二重跳びができた!前跳びが100回できるようになった!と日々成長があるようです。タブレットDAYに学年によっては、縄跳びの様子を動画で撮影して、提出する宿題もあります。リコーダー練習やけんばん練習、音読練習など、子どもたちの放課後の頑張りを見る・知ることができるのは嬉しいです。

今日は、節分です。節分は、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のことです。その中でも、立春の前日の節分は、旧暦では立春が新年ととらえられていたため、年越しの日でもあったそうです。

昨日の給食は、節分献立。福豆に鰯のかば焼きの登場でした。「先生、小骨が上手くとれません・・・」鰯の小骨が気になる子や大豆が『きなこ』と同じと知って驚く子。「本当やきなこの味がする!」

節分には、なぜ豆を投げるのか。なぜ鰯なのか。学びがたくさんあります。節分は、平安時代、豆を投げたという記録は、室町時代にまで遡ります。そこから、何百年脈々と受け継がれてきています。七転八倒と七転八起

①七転八倒…激しい苦痛などで、ひどく苦しんで転げまわること。転んでは起き、起きては転ぶこと

②七転八起…何度失敗してもくじけず、立ち上がって努力すること

似ていますが、一文字違うと意味は大きく違っています。

子ども達は、間違いに対して「一文字くらいいいやんか…。」とよく言いますが、その一文字が大切です。相手に伝わるメッセージが全く違ってきます。

バナナじゃなくて、「banana!」「red!」「hamburger!」楽しみながら言葉を覚えていきます。子どもたちの耳はすごい力を持っています。あっという間に、発音をコピーできます。一年間でたくさんの英単語にゲームを活用しながら親しむことができました。苦手意識なく学び続けることが語学習得への近道です。

家庭学習P-up週間初日が終わり、子ども達が学習の成果を教えてくれます。良いスタートを切れた、かもっ子が多かったようです。成長ですね。

「65分やってくる!」と教えてくれた、かもっ子の結果はどうなっているのか楽しみでしかありません。取材に行きます!!

1年生が、木津川市老人クラブの村井さんからいただいた竹トンボで昔遊びを楽しみました。初めは、なかなか飛ばし方がわからず苦戦していましたが…。回転させ方が分かってくると、空へ高く舞い上がるようになっていき、大はしゃぎでした。コツをつかむまでが難しいですが、コツがつかめるとどんどん飛ぶようになりますね。氷作りも大成功でした。

6年生が1年間積み上げてきたことに対して、在校生からどんなプレゼントがもらえるのかが、楽しみな6年生を送る会(6年生にとっては、『送られる会』)。今の自分たちをふり返った時、あこがれられる6年生になれていますか?ヒーローになれていますか?まだ高められるところがありますか?当日に味わえる感情は、自分たちが頑張ってきた分だけ、自分たちに返ってきます。伝えるべき加茂小学校の伝統は伝えきれていますか?

6年生も、在校生も大きく成長を遂げる3学期ですが、1月が終わりました。次は、6年生を送る会。楽しみで仕方がありません。

フライング…競争などで、スタートの号砲に先立って飛び出すこと。不正出発。

『ナイスフライング!?』

今日から「家庭学習P-up週間」が始まりますが、それに先立って「自主勉強」をできた人がいました。時間の記録にプラスすることはできないのに…素敵です。勉強に、フライングはありません。自分が伸びるために先に始めることは素敵なことです。中身も、先回り(予習)が許されています。もちろん逆走(復習)もありです。「賢くなる」というゴールが同じなら、自分にとって必要な道が見えてきます。

1年生国語科「たぬきの糸車」では、自分の気に入った場面について、工夫をしながら音読を楽しみました。

セリフや場面によって、ゆっくり読んだり、声の大きさや間を変えて読んでみたり、個性が出ていた発表会。子ども達は、声が出すのが苦手な子のがんばりに耳を澄ませて聞いたり、得意な子の読み方に驚かせられたりたくさんの発見のある時間となっていました。

苦手の漢字を覚えようと繰り返しノートに練習する姿。はみ出して一回多く書いています。まさに一人切磋琢磨です。

「私の方がきれいに書いてるやろ?」「ぼくの方がきれいやって!」「本当やきれいに書いてるやん」「そっちもね」お互いがきれいな字を目指し、得点につながる。これも共に切磋琢磨です。今年度ラストの家庭学習P-up週間が月曜日から始まります。4月と比べて、家庭学習への取り組み方は違っていますか。パワーアップできたことはなんですか。

お家の人にも先生にもパワーアップした姿を見せてくださいね。 左側にPDFがあります。

左側にPDFがあります。物事を吸収するには、上達するには自分のコップがどちらを向いているかが大切です。上向きのコップには飲み物を注ぐことができ、溜まっていきます。それと同じように、自分がやってみよう、がんばってみようしている人は、アドバイスを受け入れることができたり、失敗も受け入れたりできます。そうすると、力となって身に付いていきます。

しかし、コップが下向きになっている状態(聞く耳が持てない・嫌々やっている)だと、なかなか身に付かず、成長に気付きにくくなってしまいます。下向きのコップに飲み物を注ぐことはできません。それと同じです。 少しでも上を向けば注ぐことはができます。

少しでも上を向けば注ぐことはができます。

5年生が、理科「ものの溶け方」の授業で実験をしていました。ものがとけることにはどんなきまりがあるのか、生活を振り返ったり、知っている知識を総動員したりして、予想を立てていきます。

「絶対そうなるって!」「そうなると思う!」は果たして本当なのか、こればっかりは、目の前で実験して確かめるしかありません。目の前の現象を観察して考察して、初めて「わかる」になります。もしかしたら、知っているその知識は間違っている・フェイク(偽物)かもしれません。

そして、知っている答えと一致しない時も、実験の楽しさです。「そうなるはずなのに…なぜ?」これが解明できると博士に近づきますね。

ICTサポーターさんにご協力いただき、全校でプログラミング教育を進めています。タブレットを使って学習するものもあれば、鉛筆と紙を使ってプログラミングの考え方を学習するもの、教科と関連させて学習するものなど様々です。

今日の委員会活動は、4年生の委員会見学を兼ねていました。5年生、6年生にとっては3学期の活動と年間の活動のまとめの時期でしたが、残念ながら中止となっています。集まっての活動はできませんが、日々の常時活動は継続して行っています。いつもありがとう!今日は、いつもの給食時間の放送に加えて、給食委員さんからの絵本の読み聞かせがありました。

この一年間、自分たちの活動で学校が変わったことはありましたか。良い伝統を継続させることはできましたか。

(1/24撮影)

(1/24撮影)教室に落ちているごみ。さっと拾う児童。自分が捨てたものでもなければ、掃除の日でもない。そのごみを見つけて…本人は感じ考え行動していました。

その感度が素敵です。

例えば、友だちの消しゴムが落ちていても気にも留めないのか。

声をかけるのか、拾ってあげるのか。

その光景や出来事に何を感じられるかです。 ※写真は別の落とし物です。

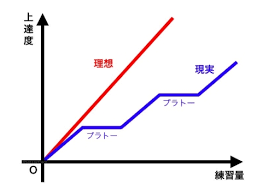

※写真は別の落とし物です。 100ます計算で記録が伸びなくなる時期があります。

運動の記録や成績が伸びない…。よくありますね。

まずは、記録や成績を伸ばそうとしていることに素晴らしさを感じます。しかし、思ったように記録や成績は伸びないことはよくあります。

あって当然なのですが…ここが大事。

そこで、やめてしまうのか。そこを、我慢できるのか。大きな分かれ道です。

成長を感じられない状態をプラトー(高原)現象といいます。

この期間があることを知っていれば、努力を続けるモチベーションにつながります。 その期間をがんばれれば、伸びるということです。

その期間をがんばれれば、伸びるということです。

6年生を送る会に向けて、2学期の末から5年生が動き出していました。各学年、満を持して【6年生を送る会】に向けて動き出し始めました。

今年のテーマは「全校が希望と勇気を持てる6年生を送る会にしよう~今しかできないことを精一杯取り組み、みんなで次のステージに進もう~」です。5年生の思いが詰まったテーマが達成できるように、全校で取り組んでいって欲しいと思います。

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ