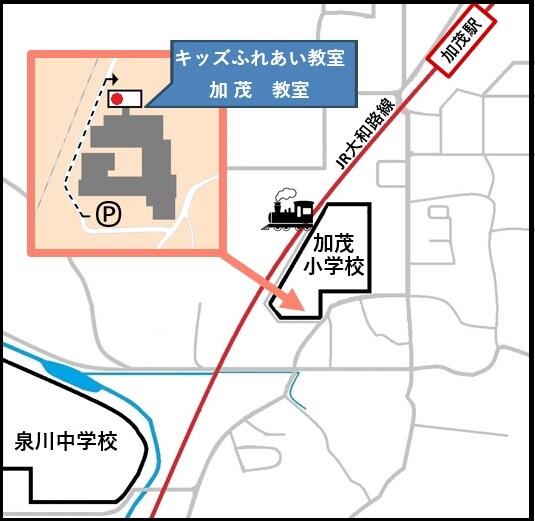

木津川市教育支援センター

Kizugawa-city Education Support Center ふれあい教室 アーチ

教育支援センターとは不登校児童生徒の ① 集団生活への適応 ② 情緒の安定 ③ 基礎学力の補充 ④ 基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導(学習指導を含む)を行うことにより、その学校復帰を支援し、もって不登校児童生徒の社会的自立に資することを基本とする、教育委員会が設置する施設です。