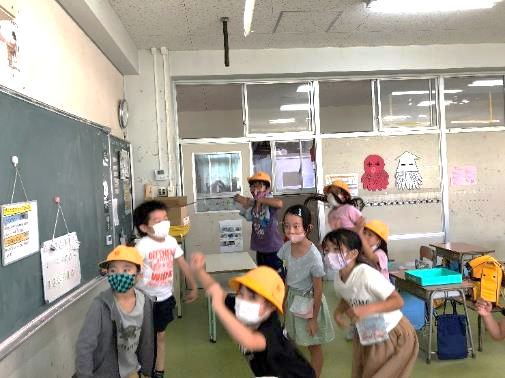

全学年が体育科でペースランニング(持久走)に取り組み始めています。(3年生は金曜から)持久走の目的は、「一人ひとりの体力に合わせて無理のない速さで走ること」です。走ったことのない距離をどうすれば走り切ることができるのか。自分の体力に合わせて走ることができる力を身につけてほしいと思います。

楽をしてしまうのではなく、自分に心地よい負荷に挑戦する持久走。自分が走った経験。がんばれた経験。自分の頑張りを認め、しんどいと思えることにも挑戦できるという自信につながっていって欲しいと思います。

今日は1年生がグランド10周1000mを走り切りました。よく頑張ったね!

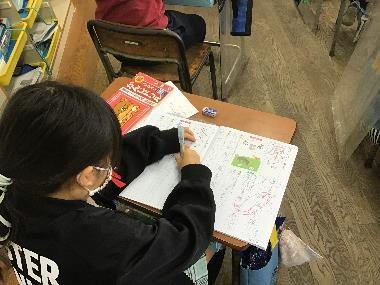

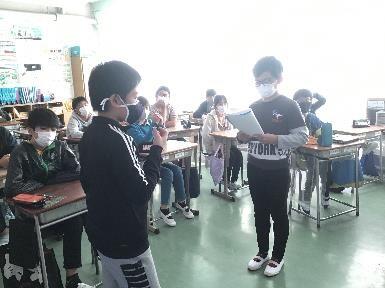

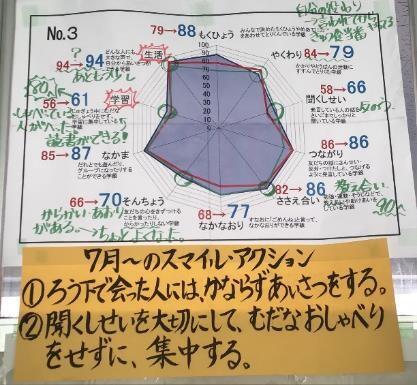

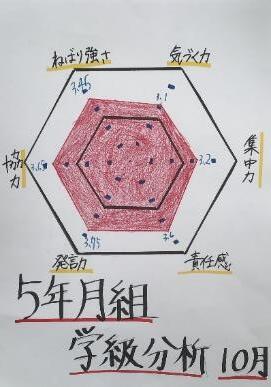

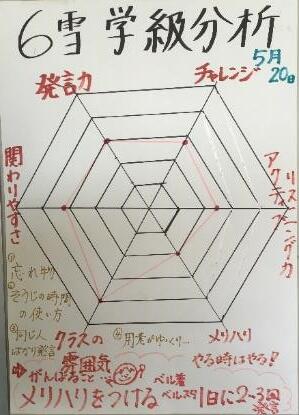

10月「気付く力が下がっていると思います。」とクラスを分析し、よりよくクラスを変えていこうとしていたクラス。

気付く力を上げるためには何をどうするのか、そこが大切です。友だちのいいところを見つける活動を続けているクラス。「もっとたくさん見つける!」「言う人が決まっているから…」「今日は○○って決めたら?」「強制になってしまうとなんか違う気が…」どんな活動が生まれるているのか。もうすぐ1カ月経ちます。子どもたちの様子が楽しみです。

気付く力とは、どんな力でしょうか?だれもが気付けることに気付く力?みんなが気付かないようなことに気付くことができる力?子どもたちがこの力をどのように捉えているかで、次の一手が変わってきますね。友だちをよく見ていると、がんばっている姿や素敵な姿、困っている姿をキャッチできますよ。

昨日より、お話週間に伴い、下校時刻が変更されています。

11/14(月)B5 14:35下校

11/15(火)B5 14:35下校

11/16(水)B5 14:35下校

11/17(木)B5 14:35下校

11/18(金)B5 14:35下校 ご確認ください。

1学期のお話週間とは違い、学級での過ごした時間が長くなった分、楽しかったことや嬉しかったこと、逆に困ったことや悩みも増えてきていると思います。10分と短い時間ですが、自分のこと、友だちのこと、悩みごと等々。たくさん話をできたらと思います。

お話週間は各学年地域ごとに実施し、下校時は一人にならないように下校することを指導しています。また、暗くなるのが非常に早くなっていますので放課後の過ごし方について、お家でもお声がけをよろしくお願いします。先週の金曜日は、韓国語の【아뇨하세요】(アニョハセヨ)でした。今日は、ニュージーランドのマオリ語に由来する【Kia ora】(キアオラ)です。「キアオラ」には、「こんにちは」と「お元気ですか」の気持ちがこもっているそうです。

もちろん日本語での素敵なあいさつも忘れずに。

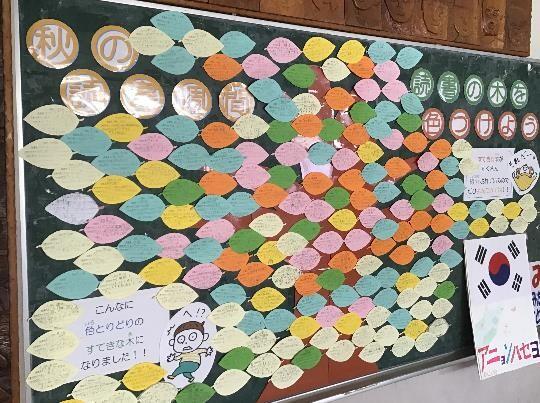

読書旬間中、図書委員会の子どもたちが1~4年生とひまわり学級の各教室にて読み聞かせを2回に分けて行いました。これまで一人で本を読むのを苦手に感じていた人も読み聞かせだったら聞きやすかったのではないでしょうか。読書旬間も終盤に差し掛かりました。外では、木の葉が落ち葉になってきましたが、加茂小学校昇降口にある「読書の木」はどんどん葉を付け、とうとう完成しました。作製を手伝ってくれた図書委員会のみなさんありがとう。葉っぱに書かれている中身をよく見るといろいろな本の名前と感想がたっぷり。読書の記録を作って終わりではなく、それを活用することで新たなプラスアルファの力が与えられます。

見てくれた人が、本に興味を持つ→本を読む→読書の葉を書く→読書の木を見る→本に興味を持つ→…プラスのサイクルが生まれるといいですね。読書の木はもうしばらく間、掲示します。

12月2日、3日には、マラソン記録会が予定されています。それに向けて、各学年体育の授業でも持久走の練習が入ってきています。また、休み時間に走りたい人が走れるように、トラックだけではなく、芝生側にもコースが作られています。コツコツ積み重ねていると、思いがけない記録が出るかもしれません。

マラソン週間が先週水曜日から始まりましたが、天気とグラウンド状況が悪く、今日から再スタートです。5分から10分と短い時間ですが、体力アップに挑戦してみよう。

記録会までは、まだ少し時間があります。挑戦する子どもたちが、どれだけ走れるのか楽しみです。

Wear a smile and have friends, wear a scowland have wrinkles.

微笑めば友達ができる。しかめっ面をすればしわができる。ジョージ・エリオット

誰も手が上がらない時に、誰も動き出さない時に、誰かがしていないことをするのは不安です。動き出すことが正解なのかな。やっていいのかな。

そんな時、動き出せる人の勇気がみんなの勇気を呼び起こします。

川端誠さんの「鳥の島」という本には、海の向こうへのあこがれを実行に移した鳥が出てきます。教室で、勇気を出して進もうとする子どもたちの姿を見て、いつも思い出してしまいます。

昨日は、日本語の【おはようございます】でした。今日は、韓国語の【아뇨하세요】(アニョハセヨ)です。

アニョハセヨもボンジュールと同じく時間を問わない挨拶です。

親しい人には「안녕」(アニョン)、別れの「バイバイ」の意味もあるそうです。

そして、日本語での素敵なあいさつも忘れずに。

言語が変われば、ずいぶんと違うものです。しかし、似ている所もあります。日本の中だけでも、違うのだから当然かもしれませんね。「おはよう」「おはよ~」「おはよ~さん」「はやいなも」…まだまだあります。言葉って知れば知るほど不思議で興味深いですよ。

今日は11月11日。

揃っているとなぜかうれしくなりますね。 環境委員会が取り組んでいるトイレスリッパの整理整頓。

今日の中間休みは1か所を除いてスリッパが揃っていました。

「残り姿」を考える、次の人への思いやりが素敵です。

上と下との違いがわかるかな?

11月の児童朝礼を行いました。6年生が運動会で全校を引っ張ってくれたことを1~5年生が感謝のメッセージとして、6年生に届けました。その他には、図書委員会から「読書の木」のお知らせ、生徒指導部の先生から「プラスEYE」について紹介がありました。プラスEYEとは、加茂小学校みんなの素敵な姿を見つけて、かもっ子の良いところをみんなで知っていこうというプロジェクトです。

明日のあいさつ運動は日本語の【おはようございます(お早う御座います)】です。

なぜ、おはようございますと言うのか…考えたことがありませんでした。

調べてみると、日本の伝統文化である歌舞伎では、公演前の準備に時間ががかかるため、開演前のずっと前から到着して準備をしています。それに対して、「お早くから、ご苦労様でございます」「お早いおつきでございます」とねぎらいの言葉をかけていたところからきているそうです。

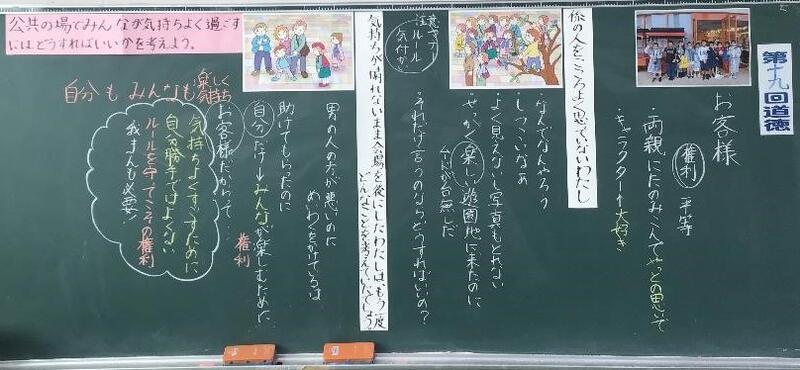

自分さえよければ良いという考えで、誰かの権利を妨げてはいないだろうか?「ルールを守ることは、みんなが気持ちよく過ごすために大切」「自分勝手は誰かに迷惑をかけてしまう」「権利はみんなにあるのだから、みんな平等に正しく権利を使いたい。」等の考えが子どもたちから出され、よく考えていました。また、みんなが気持ちよく過ごせる環境を作っていくこともまたしかりです。

お家でも、学校でも、外へ出ても、いつも大事な「権利の尊重」についての1時間でした。

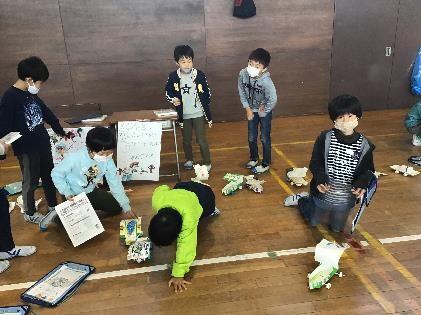

1学期(6月15日)以来、久々のクラブ活動となりました。緊急事態宣言や運動会準備のため実施できていませんでしたが、クラブ活動をする4~6年生はとても楽しそうでした。やっていたことは覚えていたかな?クラブ活動は残り3回です。

世界には、便利な言葉がありますね。

中国語の「你好」(ニーハオ)も朝から夜までいつでも使えます。

日本語は、時間帯によって「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」使い分けているので、その事と較べると少し不思議ですね。日本語でそれにあたる言葉は…何があるかな。

日本語での素敵なあいさつも忘れずに。

行事が一段落し、学校全体が落ち着いて学習する時期になっています。

『落ち着いて学習する』というのは静かに学習するという意味ではなく、行事ごとをしばし忘れて、一心に授業に専念するという意味です。何かに追われるのではなく、授業と向かい合う時間を楽しんで欲しいと思います。

楽しいイベントを終えた後、これまでやってきた準備作業などが無くなり、何か物足りなさを感じたり、やる気がわいてこなかったりすることがありますね。次の目標ややりたいことがすぐに見つかると、やる気が湧いてきますが、すぐにはそういかないことも多々あります。次の目標や課題を見つけていくことも学びになっていきます。ゴールは次のスタートです。「久々にみんな遊びができる!」そんな声も聞こえていました。

明日は、何をがんばる一日にしますか?何を目標にしますか?

【おはよう】

中国語では、【早上好】(ザオシャンハオ)と言います。

朝の寒さが厳しくなり、朝の登校では子どもたちが息を白くしている日も見られるようになりました。子どもたちは、手の寒さが気になるようです。そのため、登校中にポケットに手を入れて歩いている様子が見られます。その都度声をかけていますが、大きなケガにつながることを懸念しています。

手の寒さが気になる場合は、手袋を着用するようにお声かけください。

明日から寒気の影響で、一段と寒さが厳しくなるようです。

ポケットには、手を突っ込むのではなく、心の宝石を詰め込みたいですね。

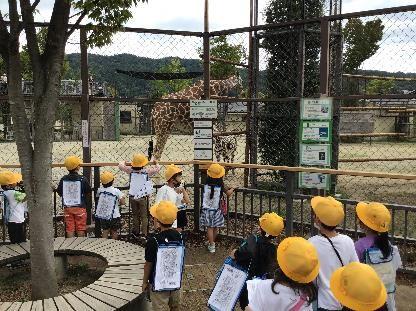

3年生は、南部中央卸売市場と太陽が丘、宇治市植物園へ行ってきました。

セリが終わっている時間なので、実際の活気ある市場とはいきませんでしたが、セリの仕方を体験して、スーパーに届く前の商品がどんなところで売り買いされているのかをイメージすることができたと思います。

太陽が丘では、楽しみにしていたお弁当。みんなおいしそうに食べていました!植物園では、秋桜が満開でした。秋を満喫できたようです。

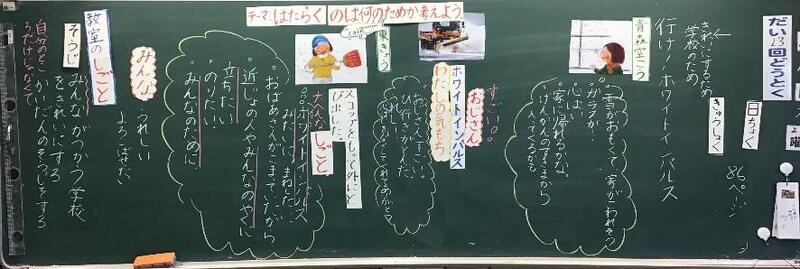

今日は、2年生が道徳科で「行け!ホワイトインパルス」を教材に「はたらくこと」について考えました。学校の中でも、日直や当番活動等ではたらく機会があります。そこで、はたらくことについて考え、働くことの意味や目的について学びました。

「めんどくさいなぁ」「これくらいでいいかな」も、働く先にある価値に気付くことで、意識が変わっていくことと思います。

ぜひ、お家での仕事についても話していただけたらと思います。

大きな葉も特徴的です。

大きな葉も特徴的です。 誰がきてくれるのか、子どもたちはドキドキわくわく。それぞれの先生がおすすめの本を持って各教室に登場です。担任の先生とは、また違った良さがありますね。本に込められたメッセージ、読んでくれた先生のメッセージは伝わってきたかな?

先生たちのおすすめの本は、まとめて掲示予定です。どんな本があるのか、読んだことがある本はあるのか、興味津々です。

11月は、霜月と呼ばれ、霜が降りてくる時期を表しています。霜?冬の早朝などに地面や草の葉の表面に付着する氷の結晶です。

加茂では、お茶の栽培が盛んですが、お茶にとって春先の霜はお茶の品質にダメージを与える大敵だそうです。ウォークラリーの問題に答えがあったような気がします。

そんな「霜」は冬の季語になります。もう冬が迫っていることを気付かされます。2日目は、クラフト体験(勾玉作り)とグループで力を合わせるフィールドアスレチックを行いました。疲れが出てくる頃でしたが、みんなの力で乗り切ってくれました。最後の昼食のチキンライスとわかめスープ、ポテトは大好評でした。昼食後、退所式までの時間を利用した氷オニは大白熱でした。校長先生も全力で参加していただきました。

たくさんの土産話をぜひ聞いてあげてください。

一生懸命チャレンジした日々に心から拍手を送りたいと思います。

一生懸命チャレンジした日々に心から拍手を送りたいと思います。

先週実施した、1年生のTeams通信テストへのご協力ありがとうございました。これで全学年の接続練習を終えることができました。まだまだ慣れないところもあるとは思いますが、少しずつ進めていきたいと考えています。

全学年を対象とした、家庭での宿題にタブレット型パソコンを使用したドリルへの取り組み(加茂小学校GIGAスクールプロジェクト)の準備を進めています。

12月2日【1・2・5・6年】、3日【3・4年】(予備日7日)に2年ぶりのマラソン記録会が開催予定です。コロナ禍での生活で長い距離を走る経験が少ない人もいると思います。体育の授業で持久走の練習をしてからの記録会です。低学年約1.5km、中学年約1.8km、高学年約2kmの新コースでの実施(参観可)を予定しています。いきなり長い距離を走ることは難しいです。しっかりと走り切れるように、持久走練習で心と体を準備していきましょう。

「ランナーズハイ」ってご存じですか。

長い時間走り続けていくうちに、気分が高揚していき、さっきまで苦しかったのに突然脚が軽くなって、呼吸もラクになり、気分がよくなる状態のこと。

ランナーズハイを感じたことがあると、この後が楽になるとわかっているから踏ん張ることができます。それを経験したことがないとそこで走ることを止めてしまいます。経験があるとないとでは、しんどい状況での心の持ちようが全く違ってきます。

苦しい勉強の先にある喜びを知っていれば、勉強も踏ん張れるはずなのですが…。こればかりは、すぐに経験できるものではありません。だからこそ、無駄にならなかった経験ややって良かった経験を、大人が経験者が伝えていくことが大事です。

11月は加茂小学校人権月間です。各学級で人権についての学習を行い、人権について学びます。友だちのことや社会のことなどたくさんの課題について、自分ごととして考えていけるように授業を行っていきます。自分も周りの人も大切にしていきたいですね。

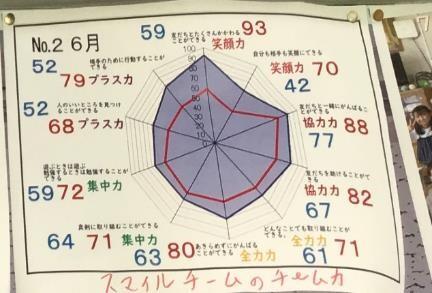

各クラスの学級きらり宣言をみんなで決めてから、半年が経とうとしています。クラスの様子や友だちとの関わりを今一度見直して、今までよりももっと良いクラスにする方法についても考えていきます。

加茂小学校のみんなで『一人一人が大切にされる、一人一人を大切にできる』学級、学校を作っていきましょう。

「【本はタイムマシン】です。みなさん11月に読書を楽しみましょう。」今日の学校朝礼では、校長先生から読書についてのお話がありました。学校でも11月から読書旬間が始まります。本を読むと、過去や未来、宇宙に行けたり、いろいろな自然や動物にも出会ったりできます。魔法使いになることもできます。読書には想像力を膨らませる力があります。

校長先生から紹介があった「どんぐりむらのぼうしやさん」、「どんぐりと山猫」の続きが読みたくなりましたね。そして、今、校長先生が読んでいるのは「そして、バトンは渡された」でした。校長先生と同じ本を読むのも楽しいかもしれませんね。

ところで、皆さんは「どんぐり」って漢字で書けますか?

言葉は受け取り手によって、意味合いが変わります。

2年生の「九九ができるようになろう」でも然りです。ここでの「できる」は子どもたちが思っているより、少し先にあります。九九が一通り言えるようになったら、そこからできるのレベルを上げていくことが大事です。

まずは、①1の段から9の段までの上り九九ができるように。

次に ②1の段から9の段の下がり九九

さらに ③バラバラ九九

どの段のどの九九が出ても、サッと答えられるようになったら『九九マスター』【九九ができる】はここを目指しています。

まだまだ九九の頂はまだまだ先です。

一歩一歩進んでいきましょう!

二十四節気において秋に属する六つの節気の中で、最後に訪れるのが霜降です。

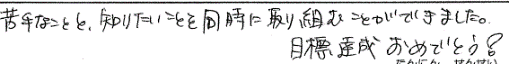

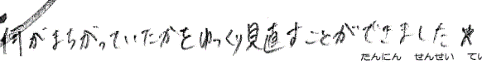

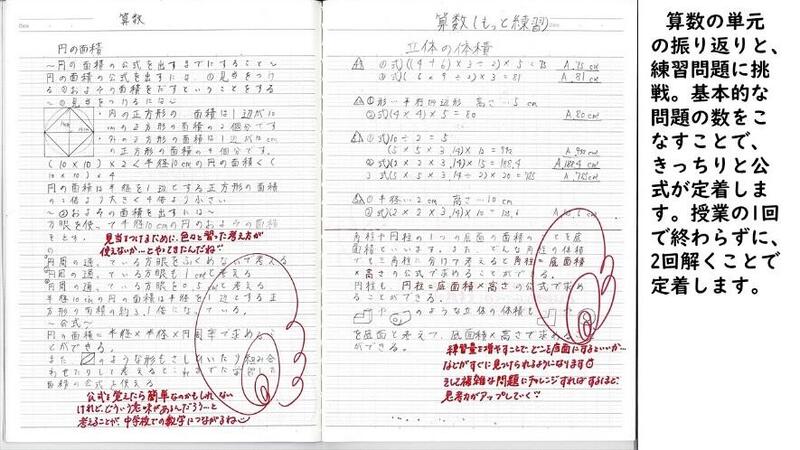

学校では授業や行事、教育活動の全てについて、「振り返り」をしています。

なぜ、振り返りをするのか、それは子どもたちが教育活動中の自分の様子を第三者的な視点から眺め、より良い自分を実現するためにコントロールできるようになることを目的としています。自分の伸ばそうとしていることや伸びていることを意識することが、さらなる伸びにつながります。

今回の運動会で子どもたちが得たものは何だったでしょうか。どの様な面で成長できたでしょうか。逆にもっと頑張れたかな、次は頑張ろうと感じる点はどんなことでしょうか。それが分かると次への課題が見えてきます。

やりっぱなし、放ったらかしではダメですよね。どんなことも。3年生のスーパーマーケットでの質問でもあったフードロスの問題。ちょうど今月は食品ロス削減月間となっています。特に10月30日は、食品ロス削減の日です。いつもおいしく食べている給食。給食は、栄養やカロリーも計算して作られています。いつも自分のお皿の料理をしっかり食べきれているかな。今日のお弁当も全部食べられたかな?

ご家庭でも、「もったいない」について考える機会としていただけたらと思います。

今シーズン初、朝方は深い霧に包まれていました。加茂に入ると一気に霧に包まれ幻想的な雰囲気です。

子どもたちが登校することろにはすっかり視界が開かれていますが、朝の霧は冬の訪れを感じさせます。茶産地では霧が多く発生するそうです。『霧の都 加茂』

霧のあとは、青空の予報です。

運動会へのたくさんのご参加ありがとうございました。

子どもたちの思い出に残る一日となりました。

10月25日(月)は運動会が土曜日開催のため、振替休業日です。また、10月26日(火)は給食停止日となっています。お弁当の準備をよろしくお願いいたします。

開会式

①準備体操

②応援アピール

③1.2年50m走

④3.4年80m走

⑤5.6年100m走

⑥きらぁりんこ競争

⑦赤白対抗リレー〈1・2・3年の部〉

⑧赤白対抗リレー〈4・5・6年の部〉

⑨★夢かなエール★~Iwana be a hero~

⑩加茂小ソーラン2021~本気・元気・笑顔~

⑪This is me! This is us!~KAMO 2021~

3年生以上保護者のみなさまにとっては2年ぶりの加茂小学校の運動会。2年生以下の保護者のみなさまにとっては、初めての加茂小学校の運動会。いかがだったでしょうか。

そして、子どもたちにとってどうだったのか。運動会の振り返りが楽しみです。

「【運動会】とかけまして、【セサミストリートグッズ】ととく、その心は、【〇〇〇のが多い】でしょう。」

明日も天気は良さそうです。

明日も天気は良さそうです。

かっこいいお兄さんお姉さんの姿が学校の雰囲気を作っています。運動会に向けて、高学年が引っ張る姿をたくさん目にしています。結団式での姿、応援指導の姿、表現練習の姿、係活動の姿…。

先輩の姿は身近なヒーローです。そして、その姿が加茂小学校の新しいヒーローを育てていきます。明日は、さらにたくさんのヒーローを見つけられるはずです。

運動会が近づき、運動場の石拾いを行っています。グランドを整地したため、埋まっていた石が掘り起こされ大きな石も見られました。みんなの演技や競技がケガ無く安全に実施できるようにみんなで最後の準備を進めています。

運動会当日まで、今日を合わせて4日となりました。ここまで来たら【待ったなし!】やるべきことははっきりしています。どこまで突き詰めていけるかな。今の状態で満足?それともまだまだかな?

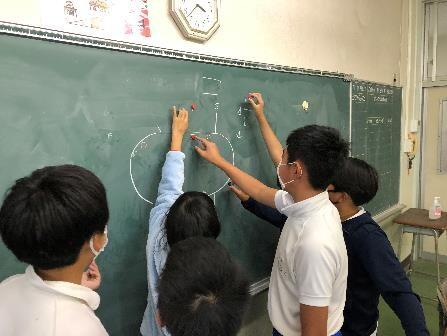

5年生算数科「面積」で、子どもたちが台形の面積の公式を導く方法を考える授業を行いました。授業で意識しているのが「話し合い活動」。友だちの解決の方法と自分のやり方を比べたり、より簡単な方法を見つけたりする、かかわり合いの中で「わからない」が「そういうことか」や「わかった」につながることがあります。

些細な物事を、おおげさに誇張して言うこと。針ほどの小さいものを、棒ほどに大きく言う意から。(三省堂 新明解四字熟語辞典より)

「針小棒大」は小さな事柄を大げさに誇張して言い立てることとあるので、あまりポジティブな表現とは言えません。しかし、ここはあえて捉え方を変えてみます。すると、小さな変化をしっかりと重大なこととして受け止めることができていると受け止めることもできます。

それは本当に些細な事なのか、それとも大事なことなのか。

「小事が大事」大きな目標を実現しようと思うなら、小さなことを怠ってはいけないということです。

目線はどこ?手のひらの向きは?指先の伸ばし方は?

そんな小さなこと…が1つ違うだけで、揃うだけで見ている人への印象は大きく変わります。運動会まであと少し、小さな動きを大切にする日々です。

放課後になると肌寒さを感じることが増えてきました。下校時に寒さを気にする子ども達も増えてきました。昔から、子どもは風の子元気な子と言ったものですが、気温の変化は体調に大きな変化を与えます。来週からは一気に寒くなるとの予報ですので、ランリュックの中にさっと羽織れる衣服が一枚入っていると安心です。

バトンパスで結果が大きく変わってくるリレー。運動会に向けて、学年代表がリレー練習をしています。今日は、1~3年生の練習日でした。練習回数は少ないですが、バトンパスが命です。クラスの代表として、代表になれなかった人の分まで走り抜けてほしいと思います。みんなが応援したくなる姿を期待しています。

5年生は今、家庭科「ミシンでソーイング」でエプロンを作っています。手縫いと違ってミシンはとても簡単に縫うことができますが、操作前の準備や糸の通し方や絡まったときの機械の直し方、上糸や下糸のつけ方など実習するポイントはいくつもあります。難しいことだらけですがこの経験が6年生での学習に生かされます。得意な子は早速苦手な子に教えて「ミニ先生」の時間です。

指導者の話をしっかり聞かずに進めて、縫い場所が間違っていて紐を通せない…そして、やり直し。家庭科あるあるですが、これはこれで学習になります。

エプロンが完成したら、何を作ってくれるのかな?

6年生は、今日から2日間の日程で加茂地域3小学校合同修学旅行を実施しています。

今日は、パルケエスパーニャでのグループ行動を満喫し、ホテルへの入館を予定しています。出発式では、修学旅行のめあてを確認し、元気いっぱいにバスに乗り込んでいました。現在は、パルケエスパーニャへ到着し、園内での昼食後、グループ行動の予定です。

中学年(3・4年生)が運動会の表現「ソーラン節」の練習をしています。力強くかっこいい動きが特徴的です。ソーラン節とは何?それを詳しく知ることで動きはさらに変わっていきます。

ニシン漁は極寒の北海道日本海側にて行われ、春先とは言え海に転落すれば命の危険にさらされる。このため漁師たちは漁の最中に歌を唱和して力やタイミングを合わせ、同時に漁場を活気づけ、和ませていました。それが現在のソーラン節につながっています。

命がけで、重たいアミを引き、かごを持ち上げる。そう簡単には表現できません。だからこそやりがいがあります。

1年生は、生活科「あきとなかよし」の学習で校区内の井尻公園へ虫取りに出かけました。夏とはすっかり様子が変わってきています。耳を澄ますと虫の声が聞こえてきました。みんなで意気揚々と虫を取るはずでしたが、ひっつき虫に捕らえられていました。虫取り網が開かない程の引っ付く力に驚きです。ひっつき虫は「オオオナモミ」「アレチヌスビトハギ」などしっかりと名前があります。特にヌスビトハギは服全体にたくさんついてしまうと、取るのが大変だった記憶があります。

もちろん、カマキリやショウリョウバッタ、チョウなど虫もしっかりと取っていました。

この季節になると、周りに田んぼがたくさんある加茂小学校には、もみ殻を焼却するにおいが届くことがあります。このにおいがすると秋を感じます。焼却してできる灰が肥料となるそうです。昔は、煙を利用して虫よけにもなっていたそうです。今日は季節を感じるどんなにおいがしてくるでしょうか?

運動会を来週末に控え、全校練習を行いました。風はさわやかですが、まだまだ日差しが出てくると暑く感じられ、水分がかかせません。今週で暑さはおさまり、ぐっと季節が変わる予報となっています。入場行進、開会式、閉会式…。2年ぶりの運動会が迫ってきています。

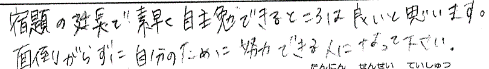

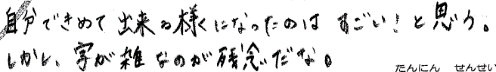

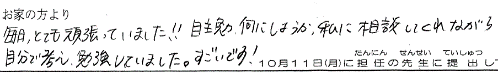

今日で2学期の家庭学習P-up週間も最終日です。1学期と比べて、プラスアルファできる自分になれそうかな。本日、子ども達に【自主学習に挑戦「学びの習慣化」】を配付しました。

自学は、〇自分で計画して、実行

〇自分で課題を見つけて、解決

〇自分で進んで興味のあることに挑戦 できる力を身につけるためのものです。

宿題がクリアできる児童が次に進むステージは、主体性をもって学びをデザインする力です。自分に必要なことを計画し、実行しようとすること等は、将来に必ず必要となるものです。

明後日10月10日は【目の愛護デー】です。なぜ目の愛護デーなのか知っているだけで、ちょっと得した気分になります。

物がぼやけて見えたり、目がしょぼしょぼしたり、白目が赤くなる、まぶたがピクピクするなどの目の不調。1番の原因は、テレビ、ゲーム、タブレット、スマホと言われています。熱中し過ぎると、画面に近づき過ぎたり、予定時間を越えてしまったり…。不調を放っておくと目だけではなく、全身の不調につながります。保健委員会からの放送で目に少し詳しくなったかな。

週末は、目に良い1日を過ごしてみましょう。 保健室前にも、目についての掲示があります。

保健室前にも、目についての掲示があります。

一喜一憂…状況の変化などちょっとしたことで、喜んだり不安になったりすること。また、まわりの状況にふりまわされること。

100点を取れると嬉しいですね。しかし、たった1回のテストの点で一喜一憂してばかりいられません。良い点なら継続できるように、悪ければ改善できるように次が(次も)大切です。点が悪くても何なのさ、次が大切です。

と言っている割に、今日早朝のサッカーワールドカップアジア最終予選での日本の敗戦…。その一敗に凹んでしまいます。しかし、まだまだ予選は続くようです。負けた後の次が(次も)大切です。『勝って兜の緒を締めよ』ではなく、『負けて兜の緒を締めなおす』かな。運動会の表現練習にどの学年もダンスの要素が入っています。

楽しく! 力強く! かっこよく! かわいらしく!

いろいろな様子がつまっています。

共通することは【思い切り】表現できるかです。

こぶしを突き上げる動きを一つとっても、空まで届きそうな勢いで突き上げられるようになると表現が大きくなり、迫力が出てきます。指先や表情まで意識できるようになると表現の見ごたえは益々高まっていきます。

終わりの会までの隙間の時間もダンシング!

終わりの会までの隙間の時間もダンシング!

昨年の「かもっ子スポーツフェスティバル」では、6年生のみで係活動を行いました。そのため、今年の5・6年生はみんなが初めての係活動です。わからないことや不安なことがあると思いますが準備を進めていきましょう。縁の下の力持ち!

昨年の「かもっ子スポーツフェスティバル」では、6年生のみで係活動を行いました。そのため、今年の5・6年生はみんなが初めての係活動です。わからないことや不安なことがあると思いますが準備を進めていきましょう。縁の下の力持ち!

の約分の場合は、割れる数が2だけではなく、3や6でもわることができます。最短時間の約分は6を選ぶことですが、これがなかなか難しいようです。2で割ってから、3で割っても答えは同じなので、答えを出すという意味では変わりません。

の約分の場合は、割れる数が2だけではなく、3や6でもわることができます。最短時間の約分は6を選ぶことですが、これがなかなか難しいようです。2で割ってから、3で割っても答えは同じなので、答えを出すという意味では変わりません。 なら、20で割ると一撃です!10で割って、2で割るのか。5で割って、4で割るのか。2で割って、2で割って、5で割るのか。

なら、20で割ると一撃です!10で割って、2で割るのか。5で割って、4で割るのか。2で割って、2で割って、5で割るのか。通分の場合では、最小公倍数を見つけられることが上手になればなるほど、計算が楽になってきます。

どちらにも共通しているのは、「はかせ」(はやく、かんたん、せいかく)を目指して算数のセンスを磨くことです。まずは、最も分母の小さい分数へ約分することを大切にさせています。次のステップに進む手順を少なくすることです。

数字を見ただけでピンとくるようになれば約分マスター、通分マスターです。

東京2020オリンピック・パラリンピックが終わったばかりだと思っていたら、冬季オリンピック・パラリンピック(北京)が目の前に迫ってきています。出場決定を知らせるニュースを目にするようになりました。サッカーW杯アジア最終予選も行われています。終わったと思ったら次から次へと楽しみが待っています。

2学期の家庭学習P-up週間が、10月4日(月)から始まります。今回は1年生も参加しての全校での取組になります。目標学習時間を達成できた子どもが多かった1学期。今回はそれぞれの「プラスアルファを目指していこう!」をテーマに取り組んでいきます。「宿題と読書で目標時間を達成!」から「あと5分だけ計算問題をやってみよう!」

「宿題で目標時間を達成!」から「毎日10分の読書をやってみよう!」

「学校に行く前に5分間ドリルに挑戦してみよう!」

もちろん机に向かうだけが勉強ではありません「宿題と家の仕事を毎日するぞ!」「宿題と素振り!宿題とリフティング!」これもいいですね。

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ