バトンパスで結果が大きく変わってくるリレー。運動会に向けて、学年代表がリレー練習をしています。今日は、1~3年生の練習日でした。練習回数は少ないですが、バトンパスが命です。クラスの代表として、代表になれなかった人の分まで走り抜けてほしいと思います。みんなが応援したくなる姿を期待しています。

5年生は今、家庭科「ミシンでソーイング」でエプロンを作っています。手縫いと違ってミシンはとても簡単に縫うことができますが、操作前の準備や糸の通し方や絡まったときの機械の直し方、上糸や下糸のつけ方など実習するポイントはいくつもあります。難しいことだらけですがこの経験が6年生での学習に生かされます。得意な子は早速苦手な子に教えて「ミニ先生」の時間です。

指導者の話をしっかり聞かずに進めて、縫い場所が間違っていて紐を通せない…そして、やり直し。家庭科あるあるですが、これはこれで学習になります。

エプロンが完成したら、何を作ってくれるのかな?

6年生は、今日から2日間の日程で加茂地域3小学校合同修学旅行を実施しています。

今日は、パルケエスパーニャでのグループ行動を満喫し、ホテルへの入館を予定しています。出発式では、修学旅行のめあてを確認し、元気いっぱいにバスに乗り込んでいました。現在は、パルケエスパーニャへ到着し、園内での昼食後、グループ行動の予定です。

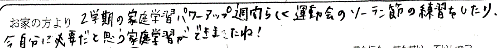

中学年(3・4年生)が運動会の表現「ソーラン節」の練習をしています。力強くかっこいい動きが特徴的です。ソーラン節とは何?それを詳しく知ることで動きはさらに変わっていきます。

ニシン漁は極寒の北海道日本海側にて行われ、春先とは言え海に転落すれば命の危険にさらされる。このため漁師たちは漁の最中に歌を唱和して力やタイミングを合わせ、同時に漁場を活気づけ、和ませていました。それが現在のソーラン節につながっています。

命がけで、重たいアミを引き、かごを持ち上げる。そう簡単には表現できません。だからこそやりがいがあります。

1年生は、生活科「あきとなかよし」の学習で校区内の井尻公園へ虫取りに出かけました。夏とはすっかり様子が変わってきています。耳を澄ますと虫の声が聞こえてきました。みんなで意気揚々と虫を取るはずでしたが、ひっつき虫に捕らえられていました。虫取り網が開かない程の引っ付く力に驚きです。ひっつき虫は「オオオナモミ」「アレチヌスビトハギ」などしっかりと名前があります。特にヌスビトハギは服全体にたくさんついてしまうと、取るのが大変だった記憶があります。

もちろん、カマキリやショウリョウバッタ、チョウなど虫もしっかりと取っていました。

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

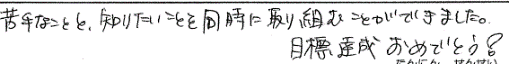

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

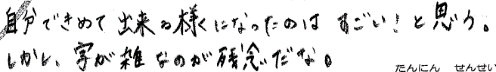

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ