心配された天気も回復し、2年生の校外学習を実施することができました。

加茂町の高田にあるクローバー牧場まで行ってきました。往復で約5kmの道のりでしたが、水分をこまめに取りながらみんな元気に歩きました。

実際に見て、感じた牛の大きさや牛舎のにおい。

牛をスケッチしたり、インタビューしたり充実した時間となりました。

子牛もかわいかったですね。

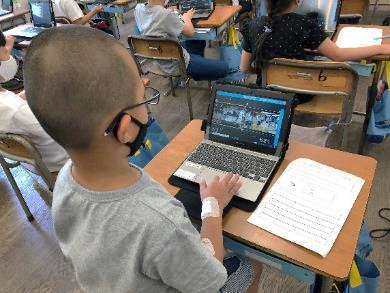

ハードル走のフォーム改善に取り組んでいます。ビデオで録って、自分の動きを見直すと頭の動きや足のあげ方、抜き足の向き、跳び越える高さなど気になるところがたくさん見つかります。

自分ではできているつもりでも、客観的に見ると気付きがたくさんあります。

先日、東京オリンピックに向けて、日本選手権が行われていました。110mHでは、泉谷選手が日本新記録の13.06秒で優勝し、2位金井選手、3位高山選手とともにオリンピックの代表に内定しました。

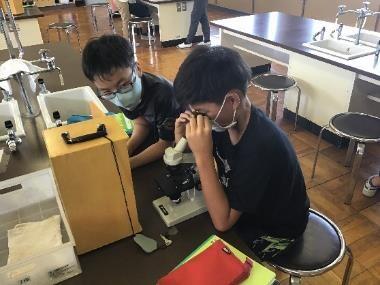

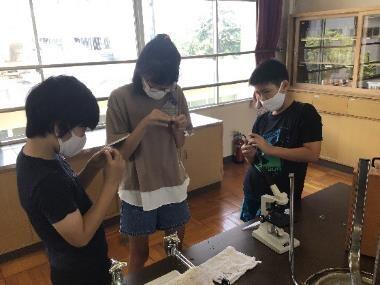

高いハードル(106.7cm)があるにもかかわらず、頭の位置が変わらない走りはすごいですね。 6年生が、理科の実験で「葉」を観察していました。これまでの実験の続きで、植物の吸い上げた水分はどこへいくのか?枝にビニール袋を被せると水がたまっていました。どこからでてきたのか・・・。

3年生は、理科「風とゴムの力のはたらき」の学習で「風のはたらき」部分を終えて、最後は風の力を使って、車を走らせて楽しみました。送風機で颯爽と走る車に大喜び。

最後は、自分の息の力や自分で扇いだ力で体育館前からピロティまで渡り廊下を走り切らせようと汗をかきながら奮闘していました。

1年生は、生活科の学習で、「しゃぼん玉遊び」をしました。大きなしゃぼん玉作りに挑戦したり、しゃぼん泡をたくさん作ったりと楽しんでいました。作ろうとするとはじけてしまうしゃぼん玉のおかげで、優しく空気を入れたり、風の力を受けないように持ち上げたりとコツを見つけていました。

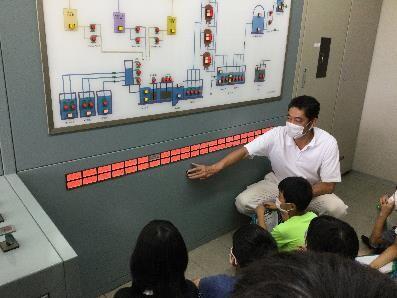

4年生が観音寺浄水場へ学習に行ってきました。普段何気なく使っている水が、こんなにもたくさんの人や装置のお世話になり、自分の家の蛇口まで届いていることを知りました。いつでも水が使えるのには、たくさんの工夫があることを初めて知りました。

水をコントロールしている機械の大きさや加茂は地下水を利用していることにびっくりです。

私たちの生活は当たり前のように「水」を使っています。

「料理!」「お風呂!」「シャワー!」「プール!」「お茶!」「水やり!」

「先生、水が無いとトイレが流せません!」

当たり前のように使っている水ですが、水はどこからやってくるの?汚れた水はどうなるの?水道が無かったら?

知らないことだらけです。

水についてもっと知りたい!

1年生の学校探検のサポートを終えた2年生。

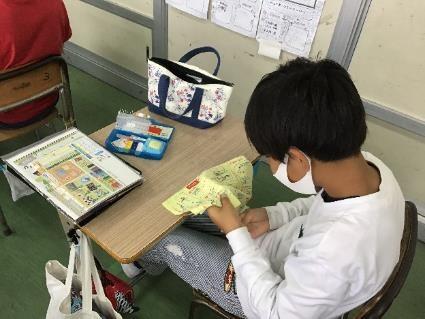

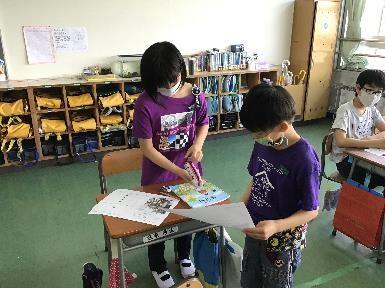

次は、加茂のまちへ自分たちが探検に出かけました。加茂のまちにある「JA」「小間安」「郵便局」「交番」へグループに分かれてインタビューに行きました。

「存在は知っているけれど…なんのお店かな?」

「知っているけれど、入ったことはない!」

「何をしているのだろう?」

「何があるのだろう?」

インタビューの仕方やメモの取り方も学習してきたので、しっかりとできましたね。

他のグループにも、今日分かったことや驚いたことを教えてあげよう、伝えよう。みんなが加茂のまち博士になるために。

来週は、高田にある「クローバー牧場」への見学を予定しています。

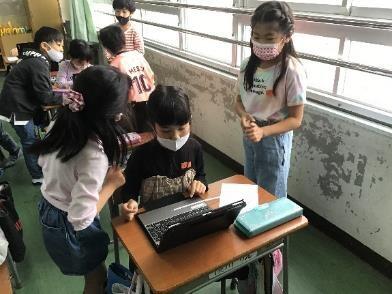

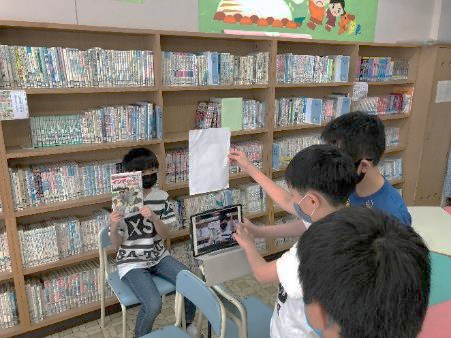

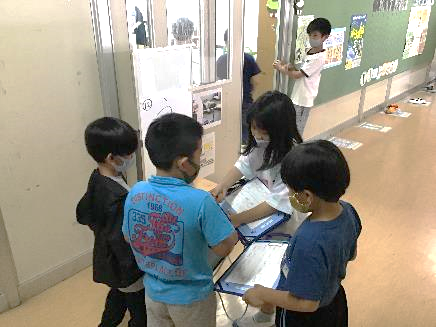

Microsoft Teamsのクラスチームへの参加練習が始まり、家と学校がつながる不思議な体験が進行中です。6年生・5年生は、パソコンを使い慣れている児童も多く、スムーズにつなげられた人が多かったようです。今回はクラスチームでそれぞれをつなぐだけでしたが、いろいろなことができそうだなと感じられました。

5年生は、体育科でハードル走に挑戦中です。どうしても、ハードルが気になっていつものように走ることができません。ハードルを越えようと高くジャンプをするとスピードが落ちてしまいます。つまり、ジャンプしない方が良いということになります。

頭の位置を変えないように、跨ぐイメージです。

自分では、やっているつもりでも、意外に自分の感じているイメージとは違っているものです。

3年生は体育科でベースボール型ゲームに取り組んでいます。1年生からボールを投げる・ボールを捕る運動をしてきています。そこに打つ運動とベースボール型のルールが入ってきます。野球経験のない子も多いので、まずはやってみるからスタートです。

最近は、公園での野球が禁止されている所も多いので、やったことがない子、ルールを知らない子もたくさんいます。

昔は、テレビで野球中継を見たり、空き地で野球をしたりする中で、自然と覚えていた気がします。

やわらかいボールで手打ち野球などができるとルールが覚えられそうですね。

打てるようになる。

次は、打ったらどこに走るのか、そこから覚えていきましょう。

手塩に掛けてこそ、味わえる味があります。

おいしいより、さらにおいしいを目指して。

1年生は、月曜日に外で生活科「なつとなかよし」の学習をしました。水鉄砲になりそうなものをお家から持ってきて、的をめがけて発射!暑くなってきたので、水を使っての学習活動は楽しくて仕方がありません。水を補充している様子は、さながらプールに入っているみたいです。

緊急事態宣言が延長され、不要不急の外出を控える日々が続いていました。変異株の登場で、若年層への広がりも報告されています。

宣言が解除されまん延防止等重点措置とはなりましたが、引き続き気を緩めずこれまでの感染症対策をよろしくお願いします。家の中で過ごすことが増えていると思います。家の中で過ごす時間が増えたことをプラスに考え、できることを増やしていきましょう。

本日から、6年生の「Microsoft Teams クラスチームの接続練習」が始まります。お世話になりますが、よろしくお願い致します。

人におすすめしたい本はありますか。自分では選ばないようなジャンルや作家の本を読む読書も刺激がたくさんあり、おもしろいですよ。

さらに、おすすめ本の交換読みも楽しいです。

親に読んでほしい本、子どもに読んでほしい本、友だちに読んでほしい本、相手がいるとそこに読んでほしい本にメッセージが加わり、内容を知っているので感想の交流も盛り上がります。

2年生が、しっかりと水やりをしてきたミニトマトが赤い実をたくさんつけ始めています。うれしそうに、収穫した実を見せてくれます。休み明けには、ずいぶんと成熟がすすんでいることを興奮気味に報告してくれました。

今日は夏至(今年は6月21日)です。1年で最も日が長い日となっています。外は明るいのに、もう18時を過ぎていたり、朝の5時前にもかかわらず、明るくなっていたり。季節の移り変わりには驚かされるばかりです。

放課後に外で遊びに夢中になっていると、家に帰る時間を過ぎてしまっていることもあるかもしれません。時間に気を付けて帰宅できるように、お家でもお声かけお願いします。

明るくなるのが早いので、朝活がおすすめです。朝に、勉強したり、読書したり、運動をしたりすると朝ごはんがよりおいしくなります。そして、何より1日が長く使えますよ。

夏至といえば、日の出から日の入りまでの時間がもっとも長い日。ですが、それは北半球の話で、南半球では日が1番短い日となっています。住んでいるところを中心に考えてしまいますが、「所変われば品変わる」です。

1つ賢くなりました。

本日より、お話週間に伴い、下校時刻が変更されています。

6/21(月)B5 14:35下校

6/22(火)B5 14:35下校

6/23(水)B5 14:35下校

6/24(木)B5 14:35下校

6/25(金)B5 14:35下校

ご確認ください。

10分でどんな話ができるのか。自分のこと、友だちのこと、悩みごと等々。たくさん話をできたらと思います。

お話週間は各学年地域ごとに実施し、下校時は一人にならないように下校するように指導しています。Wi-Fi環境の有無についての確認作業へのご協力ありがとうございました。来週から6年生を皮切りに、5、4、3、2年生と順に接続練習を開始する予定です。学校では、ビデオ会議の接続練習を行っています。友だちが画面に映ると大喜びで手を振っていました。

今回の接続練習では、学校よりタブレットを持ち帰り、家から学校の端末に接続します。 このビデオ会議が可能になると、学校休校時の授業や課題の個別配布や提出等も将来的には可能となってきます。

このビデオ会議が可能になると、学校休校時の授業や課題の個別配布や提出等も将来的には可能となってきます。

接続練習は短時間で終了します。平日のお忙しい時間とは存じますが、各学年予定日の16:00~21:00までが接続可能時間となっています。接続確認へのご協力をよろしくお願いいたします。

授業の可能性が広がっていくのが楽しみです。

6/22(火)6年 16:00~21:00

6/23(水)5・6年 16:00~21:00

6/24(木)5年 16:00~21:00

6/29(火)4年 16:00~21:00

6/30(水)3・4年 16:00~21:00

7/1(木)3年 16:00~21:00

7/6(火)2年 16:00~21:00

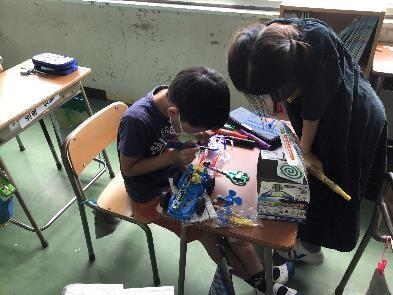

7/7(水)2年 16:00~21:00黙々と裁縫に取り組む5・6年生。糸の通し方や玉結び、玉止め、なみ縫い、返し縫い、本返し縫い、かがり縫い、ボタン付け、まち針の使い方、ミシン縫い…小物づくりやナップザック作りに励んでいました。

裁縫ができるようになると、家でも活用するチャンスがあるかもしれません。小物入れを作ったり、コースターを作ったり、ボタンを付けたり、靴下の穴を補修したり…。買えば手に入るものもが多いですが、自分で作ったもの、自分で直したものはいつも以上に大切に使えそうです。

梅雨とは・・春から夏に移行する過程で、その前後の時期と比べて雨が多くなり、日照が少なくなる季節現象(気象庁)

湿気が多く、カビが生えやすい、洗濯物が乾かない、雨が多くて外で遊べないなど、なにかと困りごとの多い季節。なぜ、日本だけこんなににも雨が降るのかというと、日本の位置している場所によるものです。そのため、日本だけではなく中国南部や朝鮮半島でも見られる気象現象です。

毎年、避けられない気象現象。梅雨明けまでもうしばらくのお付き合いです。

雨や風、自然界の音には、リラックス効果があるそうです。

そうとわかれば、雨音に耳を傾ける心の余裕を持ちたいですね。

湿度が高い日も多くなってきました。これから本格的な梅雨模様が続きそうです。

今日この後の天気は下り坂の予報となっています。1学期の登校日も、残り23日となります。71日ある登校日の3分の2を終えました。あと23日しかないと考えるのか、あと23日もあると考えるのかで感じ方は違ってきます。

様々なことにチャレンジする時間は、あと23日もあります。

課題を終えるには、夏休みが近づいてきています。あと23日しかありませんよ。

23日の学校生活の1日、1日を大切に。

日向ではもうじりじりとした日差しと暑さで、ずっといることが厳しい季節になりました。今日は湿度も低く、日陰に入ると、さわやかな風を感じることができます。

第1回のクラブは、クラブのめあてと計画を立てました。自分たちのやってみたいことが実際できるかどうかは準備や計画にかかっています。

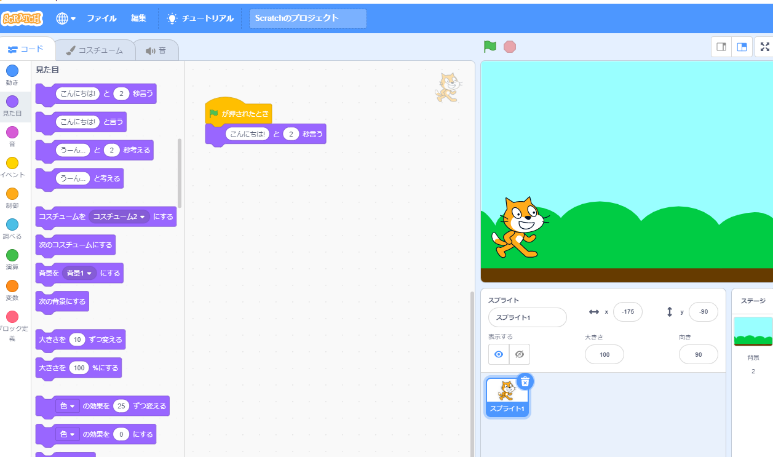

第2回パソコンクラブでは、スクラッチで「ゲームを作ろう」をめあてに活動しました。プログラムを作って、ゲームを作ろうとしますが、キャラクターがなかなか思い通りに動かず悪戦苦闘していました。試行錯誤の中で徐々にゲームらしくなっていきます。ほかの人の作品と比べあったり、迷っている友だちを見つけては、やさしく教えてくれたりしていました。得意な人も苦手な人も、4~6年生みんなが楽しめるようにしていくのもクラブの魅力の一つです。

大会では、女子コンバインドAで、3位入賞したり、自己記録を更新したりとたくさんの好記録が出ました。

練習の成果を思い切り発揮できたかな。

出場したみなさんよく頑張りました!どちらの問題を解きますか?

「じゃあ、こっち」(簡単な方を選ぶ)

「もちろん、こっち」(早く終わりそうな方を選ぶ)

「人は易きに流れる」とは、人は目の前に壁が現れた時、楽な方を選んだり、立ち向かわずに回避する方法を選びがちであるという意味です。

効率的な考え方も大切ですが、時には非効率なやり方に取り組むことも大切ではないでしょうか。

「どうせやるなら、少し難しい問題をやってみる」

「もちろん、こっち」(賢くなりそうな方を選ぶ)

あえて、チャレンジ精神を持って挑戦できる自分でありたいですね。

「失敗したからって何なのだ?失敗から学びを得て、また挑戦すればいいじゃないか」

担任の先生が出張で教室を空けたり、掃除時間に教室を離れたりする時があります。そんな時、子どもたちの成長を感じずにはいられません。担任の先生がいなくても、声をかけ合い授業をやり遂げようとする姿。少しざわつきそうになった時に、声をかけ合いきちんと静かになっている教室。教室から離れた掃除場所でせっせと雑巾がけをする姿。見られていないからこそ真の姿が出ます。子どもたちが成長する瞬間でもあります。

お家の方々からすると、わが子はどうしているのか気になるところですね。初めは、騒がしくなったり…、言い合いになったり、さぼってみたりしていますが…。

そこから、子どもたちが相互に関わり合って、どう成長していくのか、いつも楽しみに観ています。

令和3年度3回目の参観も、緊急事態宣言下のため三度(みたび)中止となってしまいました。

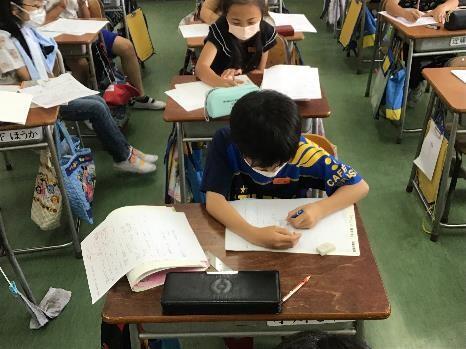

参観はしていただけませんでしたが、今日の子どもたちの学習の様子を写真でお伝えします。

普段はゆっくりすることの多い?土曜日の午前中。朝からがんばっていました。

月曜日は振替休業日、子どもたちにとってはいつもと違う曜日の休日です。

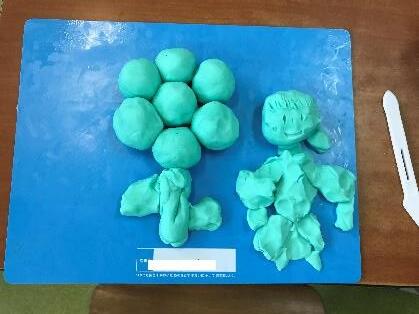

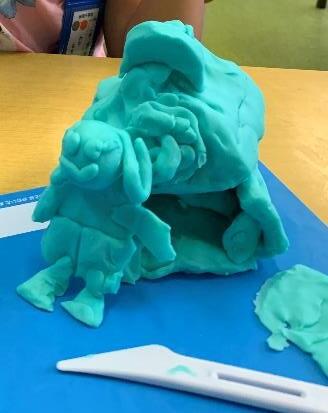

先週の金曜日に、1年生が粘土の創作活動を楽しみました。ちぎったり、丸めたり、伸ばしたりしたあとは、創造の時間です。作るものは自由。だからこそ悩んでしまう子どももいます。初めは、友だちや先生をまねて構いません。そこから自分の想像がふくらんできます。素敵なお家やかわいい動物、強そうな恐竜、可憐に咲く花…想像力は無限大です。たくさんの作品を作る子どもたちは、とても楽しんでいました。

今日は1年生と3年生、5年生が焼き物作りでした。手を泥だらけにしながら自慢の作品を完成させていました。

「粘土で弁当」

「粘土で弁当」

3年生の算数科では「わり算」を学びました。

A「8個のアメを、2人で分けると、一人分はいくつになりますか。」

B「9個のアメを、2人で分けると、一人分はいくつになり、いくつあまりますか。」

どちらが難しいでしょうか。

やはりBです。

そのわけは、あまりが出る問題だということよりも、この問題を解くのに、「九九を使って答えピッタリ出ました。」の考え方だけでは解決できないことが挙げられます。

慣れてくると、ピッタリでなくても、割られる数よりも、ぎりぎり小さくなる九九を見つけることができるようになります。

そう考えると、『九九』ができていないと、Aの問題もBの問題も難しくなっていきます。九九の重要性を再認識するわり算の学習です。

九九がすらすら出てこないときは、九九がすらすら出るようになるまで唱える。諳(そら)んじる。その練習あるのみです。これは2年生のみならず、3年生でも4年生でも変わりません。

学年が上がれば上がるほど、計算が難解になり、解くのに時間を要するようになります。九九に時間をかけてる場合ではなくなってきます。

何年生になっても、『九九』は大切です。本来ならプール開きの日でしたが、今日もプールには、いなくなってしまうはずだった生き物たちが元気に過ごしています。生き物たちがありがたく感じてくれたとしても、プールではしゃぐ子どもたちの歓声が聞こえない状況はやはり残念です。

アメンボにヤゴ、ミズスマシ。いつの間にか、自然の力でミニビオトープになっています。本来ならプール掃除で流されてしまうのですが、今年はまだ健在です。水中にはまだたくさんの生き物がいます…。 (撮影6.10)

(撮影6.10)

5・6年生の希望者が6月13日の第37回全国小学生陸上競技交流会(日清カップ)京都府予選に向けて練習を行いました。緊急事態宣言の影響もあり、練習ができていませんでしたが、ケガの未然防止のため最小限の実施としています。100m走、コンバインドA(80mH・走り高跳び)、コンバインドB(ジャベリックボール投げ、走り幅跳び)それぞれの種目の練習をケガに気を付けながら急ピッチでポイントを確認しています。

国の「GIGAスクール構想」に加えて、昨年度は新型コロナウイルス感染症による学校の休業措置。子どもたちの学びを保証する目的もあり、各教室にタブレット型PCが予定より早く配置されています。初めは、パスワードを打ち込むだけで…時間がかかってしまっていましたが、少しずつ授業で使えるようになってきました。

カメラ機能を生かして、学校の工夫を見つけ紹介したり、スピーチ練習をしたり。

配付された発表ノートに書きこんで提出したり、友だちと考えを交流したり。

撮影した動画を見て、鉄棒での自分の成長や改善点を見つけたり、振り返りをしたり。

学び方がどんどん広がります。

まだまだ、子ども達も教員もまだまだ発展途上。完璧に使いこなすことはできていませんが、効果的な学習を行えるように日々進化していきます。

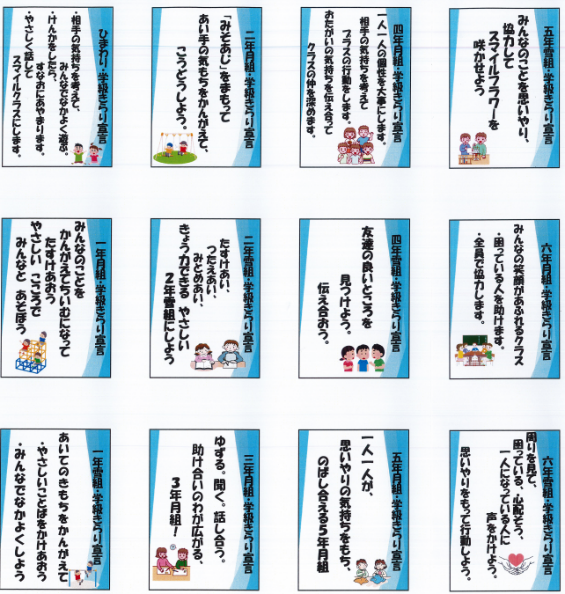

各クラスで、学級きらり宣言を考え、全校に紹介しました。

学級きらり宣言は、学級で守りたい人権に関わる目標です。「こんなクラスにしたい」「私たちはこうなりたい」を標語にして掲示し、1年間で達成を目指していきます。

子ども達が進級するときに「このクラスでよかった」「もっとこのクラスでいたい」と思えるのなら、みんなが安心して過ごせたということです。つまり、学級きらり宣言がクラスに浸透していたことを意味します。

『クラス・加茂小学校は、心できめる クラス・加茂小学校は、心でかわる』

どんなクラス・加茂小学校にしたいですか。どんなクラス・加茂小学校にしますか。

それは自分たちの心次第です。本年度も、昨年度に引き続き、奈良市の鴻池陸上競技場で行われる予定だった「木津川市陸上運動記録会(6年)」が中止となりました。それに代わって、今年度も各小学校で記録会を行い、木津川市管内の小学校で記録を集約しています。

今日は、暑い中でしたが、水分補給をこまめにしながら、走り幅跳びに挑戦しました。大会記録は男子420cm、女子379cmです。助走の力を跳躍にどう生かしていくのか。みんな力一杯踏み切り、跳んでいました。友だちの大きな跳躍にどよめくシーンもありました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で、昨年度実施できなかった水泳学習を予定していましたが、残念ではありますが、今年度も、昨年に引き続き木津川市では水泳学習を中止することとなりました。

今日から、4・5・6年生のクラブ活動が始まりました。今年度のクラブは、ものづくり、科学・室内ゲーム、パソコン、屋外スポーツ、イラスト・マンガ、屋内スポーツクラブの計6クラブです。前後期各4回の2期制を予定しています。

クラブでは、異年齢でのつながりの中で、目標を決め、目標達成に向けて協力し自主的に活動することを目指します。学年に関わらず、準備や片付けに進んで取り組み、楽しく活動する時間を確保できることを願っています。

回数は限られていますが、その時間の中で何ができるか楽しみです。

日本に住んでいるのに、知らないことだらけ。日本を知ることが世界を知ることにもつながります。「さまざまな土地のくらし」では、あたたかい沖縄県、さむい北海道について学びました。特徴的な地域がたくさんある日本。夏に暑く、冬に冷え込む京都も盆地の特徴が出ている地域の1つです。

今は、「米作りのさかんな地域」について学び始めています。

たくさん知って、たくさん考えていこう!

毎日見守っていただいているセーフティボランティアさんと共に、本日から、15日までPTA本部役員さん、地域委員さんに朝の交通安全指導をお世話になっています。

朝に「おはようございます」「いってらっしゃい」「いってきます」がいろいろなところから自然と聞こえてくる町を目指して。

「歯と口の健康週間」に合わせて、保健委員会が取組をしています。歯みがきチェック、歯みがきビンゴ、歯に関する放送…など盛りだくさんです。

6月16日(水)には歯科検診もあります。

歯の役割は、食べ物を咀嚼する。発音を助ける。表情を豊かにする。瞬発力を生み出す。などたくさんあります。

歯磨きをおろそかにしたばかりに、栄養が吸収されなかったり、運動能力が下がったりしては大変です。きれいな歯を保つためにも、食事を終えた後はきちんと歯を磨くことが大切です。

残念ですが、多くの人は、虫歯ができてから歯の大切さに気づくようです…。

昼休み遊びに行く前に、口の中をすっきりさせる。良い習慣です。

「毎日、30分自主勉強するって決めたけど…今日はやめておこう。」

次の日、 「今日も見たいテレビがあるから…。」

そのまた次の日「もう、自主勉しなくてもいいや。」

せっかく始めた「自主勉強」は三日で終了。

「継続は力なり」何事も継続すれば成功につながるという意味のことわざです。しかし、続けることが難しく、すぐにあきらめてしまったり、さぼってしまったり、やめてしまったりしてしまった経験が誰しもあるのではないでしょうか。

継続とは、必ずしも毎日し続けるという意味ではありません。やめずに続けることが大切です。まずは週1回。毎日が目標でも、疲れたら休憩もありです。また再び復活できたら十分継続です。待ちに待ったきらり班遊び。初日は生憎の天気でしたが、天気の影響がない体育館と音楽室で行いました。密になることを避けるために、赤ブロックの1~4班からスタートです。6年生が中心となって、グループをまとめ、みんなの笑顔を引き出せていたかな。

自己紹介から始まり、6年生が考えた遊びをみんなでしました。小さな子のサポートをするお兄さん、お姉さんの姿がたくさん見られました。

図書委員会では、おすすめの本を動画で紹介しようと準備中です。これまでに、総合的な学習の時間に環境(節水)CMを作った経験のある6年生。その経験が生かされるのか、5年生にノウハウを伝えられるのか、完成が楽しみです。

原稿を考えたり、スピーチ練習をしたり。そして撮影、取り直しの繰り返し。本に興味をもってもらえるように試行錯誤しています。

動画を紹介するのが楽しみです。

コロナ禍、学校では調理実習等活動を控えているものがいくつかあります。そこで「できること」を探して、同じようにとはいきませんが、代案を用意して進めています。そんな中、子どもたちも自分たちの工夫でできそうなことを探しています。近づき過ぎずにできるルールを考えたり、そもそも距離をとって遊べる遊びをしたり、たくましいです。

どうしても、昨今の状況下では、学校で実施できないことがあります。その部分を家庭で支えていただけると幸いです。

今「できること」を学校と家庭で一緒に探していきましょう。

夏休みや土日などを活用して、調理実習はぜひお家で!作り方や材料について学んで帰りますのでご安心ください。(大丈夫だと信じています!)

家庭科では、5年6年ともに裁縫に取り組んでいます。針やミシンの扱いにも慣れてきています。

毎日、何かの記念日や〇〇の日と呼ばれているものがあります。

今日は、「測量の日」「雲仙普賢岳祈りの日」です。中には大人でも知らないような記念日や過去の出来事があるものです。歴史上の偉人や有名人の誕生日であったり、思いもよらない出来事が起こったりしています。

「初めて、逆上がりができた!」「苦手のピーマンを食べられた!」「親に言われる前に宿題ができた!」これも立派な記念日です。

※測量の日

建設省(現在の国土交通省)、国土地理院等が1989年に制定。

1949年のこの日、「測量法」が公布された。

測量・地図への幅広い理解と関心を深めてもらうことを目的としている。

雲仙普賢岳祈りの日

1991年のこの日、雲仙普賢岳で大火砕流が発生した。

避難勧告地区内で警戒中の消防団員、警察官、取材中の報道関係者等が巻き込まれ、死者40人、行方不明3人という犠牲者を出した。

おしい。

おしい。まずは、それに子どもたちが気づくことができるかです。(もちろん私たち大人も)

気づけば、次はどうするかに移っていきます。

裏を返せば、気づかなければ、だれも動かないし、変わらないとうことです。

誰かが気づき、動くことができたなら、それが子どもたちの中に広がっていきます。

それがみんなの当たり前になります。

子どもたちは、友だちの姿も大人の姿もよく見ています。素敵な行動が、あらたな行動を生み出していきます。

6月の生活目標は「残り姿を美しくしよう」です。

うめぼしマンになるか、たいようマンになるかどうしますか。

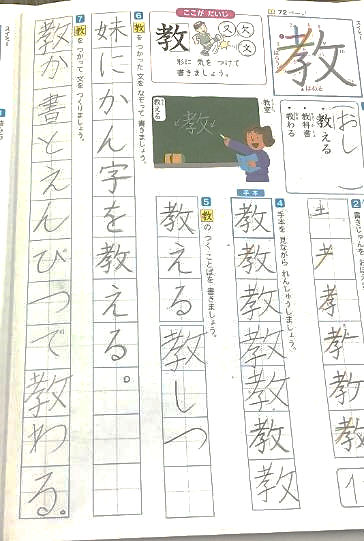

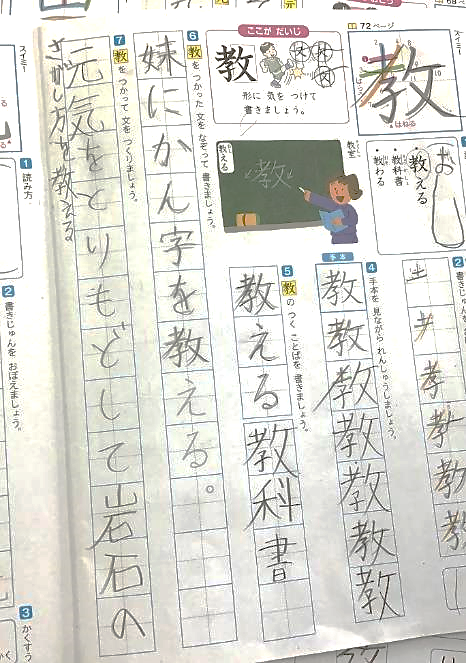

漢字学習は漢字を覚えたり、読み方を覚えたりすることはもちろんですが、文作りの中で使えることが大切です。せっかく漢字練習をがんばっていても、作文がひらがなばかりの文章ではもったいないですね。

使いこなすトレーニングは漢字練習の文作りでもできます。

「初」を例にすると、

①読み方をたくさん使う。

「初」音…ショ 訓…はじ(め)、はじ(めて)、はつ

その他にも漢字辞典で調べると、うい〈高〉、そ(める)〈中〉もあります。

年の初めに、初心を忘れないために、書き初めをする。

水泳を、初級から始めたのに、一年後には初優勝した。

②主語を決めて、楽しむ。〈先生など〉

先生の子どもがマインクラフトをしているとは初耳だ。

先生の初孫の顔を見てみたい。

先生の初恋は、初夏のことでした。

先生は、初日の出を見ながら、初めて大トロを食べました。

③その日に習った漢字を使う。

他にも楽しみながら学べる方法はあります。見つけられるかな。発見できるかな。

季節が変わりはじめ、スギに続いてヒノキが原因の花粉症の人も和らいできたのではないでしょうか。引き続きイネ科の花粉症の方はご留意ください。

花粉症の症状がひどくなる原因に、不規則な生活と睡眠不足が影響しているそうです。

疲労が抜けきらず、やる気が出ない上に、花粉症の症状では勉強どころではなくなってしまいます。自分の体調を整え、花粉症とうまく付き合っていくことが必要です。

新しい勉強や苦手な勉強、運動、遊び…。学校では、日々たくさんのことが子どもたちに迫ってきます。そんな時、「難しいかも」「できないかも」と考え「向き合わない」という選択肢ではなく、「うまく付き合っていく」選択肢を一緒に考えていきたい思います。

1学期は早くも折り返しを迎え、後半戦に突入します。

単元ごとの学習を終え、テストも増えてきているのではないでしょうか。テストで100点を取れると嬉しいですが、そうでないときもあります。

1点でも多く取りたい、100点を取りたい。それには「見直しの習慣」をつけられるかが鍵です。人間はミスをします。その前提に立ち、もう一度きちんと確かめられるかどうかです。

「おしかった」「残念」で終わらせてしまっては、同じ結果になってしまいます。「やったぁ」「よっしゃー!」を増やすには、「自分を疑う」ことです。

その先に、

その先に、

1・2年生は学校探検。3年生は加茂探検でした。

学校探検では、2年生がガイド役となり、1年生に各教室を紹介して回りました。さすがお兄さん、お姉さんになった2年生は頼りになります。

1年生は小さく感じたかな?練習の成果は発揮できたかな?

自分の1年間の成長を感じられますね。

3年生は校区内をめぐりました。大野から中森、駅前を通って戻ってきました。外は暑くなってきていましたが、さわやかな風もあり、予定通りに終えることができました。中森神社の休憩では、お参りに鬼ごっこ、虫探しにと、元気いっぱいに走り回っていました。

場所によって土地の使われ方が違っています。なぜだろう。

加茂の今の姿しか知らない3年生。今の姿もよく知らない3年生。現在を調べたり、今と昔を比べたり、加茂の土地利用や歴史を学びます。調査開始です。

加茂や船屋に関する思い出や情報があればぜひ、お子さんに話していただけるとありがたいです。

五月晴れとは5月のすがすがしい晴天をさすことが多いので、今日から6月なのに、なぜとなります。

五月晴れの意には加えて、元来、梅雨の時期にある晴れ間のことをさしていました。

また、旧暦の5月は現在の6月頃に当たるので、6月なのに五月晴れでも正解です。

時代によって変化する言葉。言葉の意味を知ることは過去を知ることにもつながります。

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ