「お得感」自分が得をする感じ。もうけた感じ。

冬休みの宿題は始められているでしょうか。終えることが、第一目標ですが、終わったら残された冬休みの中で何をしようか迷うところです。自主学習ノートを進めたり、自主的にワークに取り組んだりするのもいいですね。学習を振り返り、積み重ねたり、予習をしたりしておくことが3学期のスタートダッシュにつながります。

その他にも、様々な作品展があります。提出するだけで、必ず参加賞がもらえたり、時には大きな賞品や賞状をもらえたりするものもあります。絵を描いたり、標語を作ったり、書道、レシピ、俳句、工作と多岐にわたります。種類によっては、大人も参加できるものもあります。親子での参加もおもしろいですね。

時間があれば楽しみながら「お得感」を感じてみてはいかがでしょうか。

【冬休み コンテスト 宿題】で検索するとたくさん出てきます。

明日12月28日(火)から1月4日(火)までは、学校閉校日となっています。

※閉校日期間中に、何かあった場合は、下記連絡先までご連絡いただきますように宜しくお願いします。

今日で、2学期が終了しました。学期の中で一番長い、80日間の学校生活はどうだったでしょうか。優しくしたり、いいことをしたりしたことが自分に【ブーメラン】のように返ってきたかな。上手くいったことを継続して、反省するところは反省し、3学期に向かっていきましょう

年末年始はテレビの特番やスポーツ大会、家族のイベント、家の仕事など目白押しです。早めに冬休みの宿題を終わらせて、年末年始を楽しみましょう。笑いあり感動あり成長ありの素敵な時間を過ごしてほしいと思います。素敵な冬休みをお過ごしください。

二重跳びはなかなか難しいですね。できるようになるまでが大変ですが、2回連続で跳べるようになると、もうできたも当然です。

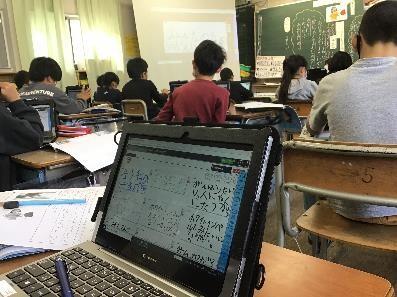

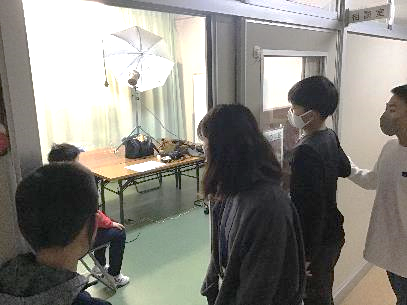

5・6年生が2学期の学習の総まとめとして、英語の発表を行いました。Unitごとの場面を題材に、これまで学習した表現を使って上手に劇風に演じました。食べたい物は注文できたかな?料理を紹介することはできたかな?栄養素は?どんな勉強がしたい?どんな国に行きたい?グループごとに動画を撮影して、みんなで鑑賞しました。なぜか自分が映っていると照れてしまいますね。

これから実際に英語を使ってみる体験ができるといいですね!

2学期の給食が今日で最後となりました。いつも毎日おいしくいただいている給食に感謝と「3学期もよろしく」ですね。食事を提供するという意味での給食は1300年前の奈良時代にあったことがわかっています。学校給食は今から70年ほど前に始まったそうです。この70年でも給食はどんどん変わってきています。お家の人はどんな給食が好きだったのか気になりますね。かもっ子の1番人気は「カレー」です。

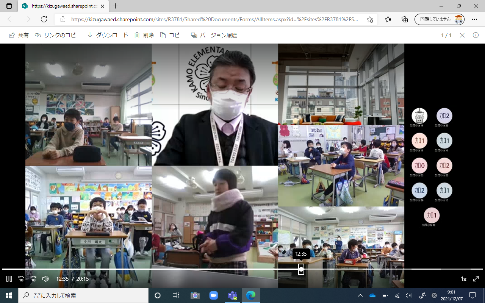

今日は、オンラインを利用した情報モラル教育をNTTドコモさんにお世話になりました。学校でも家でも当たり前のように情報機器に触れる子どもたち。しっかりとした知識やモラルがないと大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。どうすればタブレットやスマホを上手に活用しながら、QOL(クオリティオブライフ)の高い生活を送っていくのかが、大人も子どもも問われています。

昨日は、1年生の教室から「One!」「Two!」楽しそうな大きな声が聞こえていました。友だちに負けるものかと、1番に大きな声で言いたいという気合も伝わってきていました。英語は難しそう…とおもいっている子どももいますが、繰り返し発音しているとそれが当たり前になってきます。ローマ字も習っていない1年生ですが、目と耳で英語に親しみます。

繰り返すことで、いつの間にか身につけられるものがあります。1回では成長を感じにくいですが、1カ月後、1年後には成長した自分に出会えます。

九九をすらすら言える人は、繰り返すことによって、当たり前(身についている状態)になっているからです。都道府県をすらすら言える人も同じです。

繰り返すか、繰り返さないか。それだけの違いです。

昭和から令和まで時代の流れを感じる企画で、とても楽しめました。

好きな曲はどんな曲だったか想像がつきますか?

明日は、冬至です。冬至は、日の出から日の入りまでの時間が最も短い日で、その日は1年中で昼が一番短く、夜が最も長くなる日のことです。

冬至の風習として有名なのは、「かぼちゃ」を食べたり、お風呂にゆずを浮かべたりでしょうか。なぜ?かぼちゃ。なぜ?ゆず。理由があり、昔ながらの風習が、今も受け継がれ、当たり前になっています。明日のお風呂が待ち遠しくなります。

今日は 【日の出7:02】、【日の入り16:52】(日照時間9時間50分)です。

12月1日は 【日の出6:47】、【日の入り16:47】(日照時間10時間)でした。

あれ?冬至が一番暗くなるのが早いかと思いきや、実は冬至の前から日の入りは遅くなっていっています。初めて知りました。

これからどんどん春に向けて、朝が早くなり、夜が遅くなっていきます。

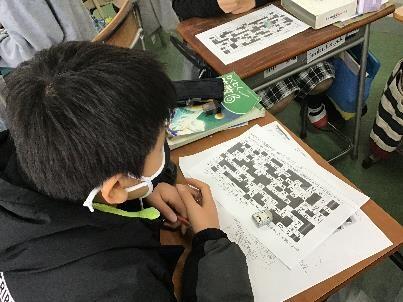

冬休みを控え、図書室では冬休み用の本の貸し出しが始まっています。

冬休みにやりたいことややらなければならないこともあると思いますが、そこにぜひ読書を入れてほしいと思います。

ちなみに加茂図書館は12月27日(月)~1月4日(火)は休館日となっています。冬休み期間は、貸出期間が通常の倍の4週間、貸出冊数は20冊になっているそうです。たくさん借りられそうですね。

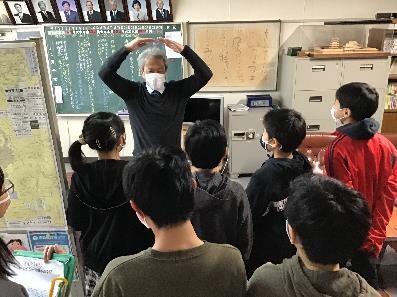

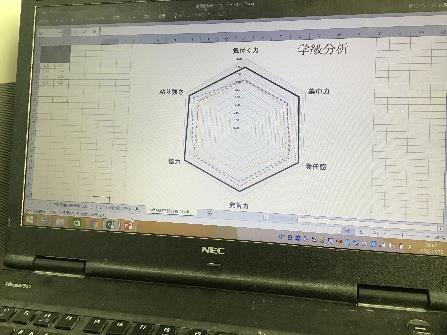

このクラスの学級分析が少し進化していました。ICT機器を使って、すぐに結果が見えるようになっていました。Formsの集計機能を活用し、Excelのグラフで自分たちの分析結果が目の前に表されると・・・上がった項目に大反応でした。変化を実感できることは大切です。そして、ここからが正念場です。この結果を基にして、残された3学期をどのように過ごしていくのかを具体化できるかが勝負です。5点満点はどんなイメージ?それに近づけるには何ができたらいい?

1年生の生活科「むかしからのあそびをたのしもう」では、けん玉やコマ回し、お手玉、あやとりなどの昔遊びを楽しんでいます。やっているいうちに、これまであまりやった経験がなかった子どもも上達が見られます。成功のコツを見つけたり、できる人が先生になったりしながらみんなで昔遊び名人を目指しています。

「できた!」「先生見て見て!」成功するまでがんばっているので、成功するとウキウキでした。

今日から、短縮5校時となります。子どもたちにとっては冬休みの近づきを感じるタイミングです。来週はB校時短縮となり、さらに22日(水)からはB4校時となります。給食は来週の水曜日が最終です。

放課後の時間が少しできるので、どんな時間の使い方をするのか。有意義な使い方を期待しています。明日は今季一番の寒気がやってくる予報です。暖かくしてお過ごしください。

ICTサポーターさんに加茂小学校GIGAスクールプロジェクトを支えていただいています。子どもたちがタブレット型PCの操作に困ったり、「こんなことをしたいのですが、できますか。」と要望を実現可能な操作として教えてくださったりと活躍していただいています。もちろん教員も授業でICTを活用するためのヒントや操作手順を教えていただいたり、教員では対応できないようなトラブルや準備をしていただいたりしています。

今日は、学校支援ボランティアさんにも花壇の手入れ等でお世話になりました。

宿題のリコーダー練習や音読練習がICT機器を利用することで、子どもたちのスキルアップに役立っています。これまでは、お家の方のサインを確認することしかできませんでしたが、実際の演奏や音読は授業で確認しないと、進み具合や苦手なところが分からない部分がありました。今回、動画を提出することで子どもたちの成長が分かりやすく、間違っていることや修正点もすぐにアドバイスできるようになっています。下校後すぐに宿題を提出するとひょっとしたら、送ってすぐに返却されてくるかもしれませんよ。そう考えると、シャットダウンはあせらなくても良いのかもしれません。(※基本的には後日に返却します。)

学期末になり、学習のまとめと同時に、2学期がんばったね会を準備している学級を見かけます。何のために会を開くのか、そこが大事です。がんばった自分たちにご褒美と次への目標を立てられるような会になるといいですね。

タブレットDAYを中心に、タブレット型PCで動画や写真を撮影し、先生にTeamsで提出する方法を実践し始めています。2年生は来週の実施に向けて、教室で写真を撮って、送信する練習を繰り返していました。来週にはみんなできるようになっているかな?その他の学年では、リコーダー練習や音読を動画で撮影し、提出しています。宿題の練習の中で1番良かった動画を送ってくださいね。【音が外れているけど…まぁいっか】、【失敗したけど…これでいいや】ではなく【もっと良くなるかもしれないからもう1回やってみよう】のマインドで取り組んでいきましょう。

2年生、図画工作科「つないでつるして」の学習は子どもたちの笑顔でいっぱいでした。新聞紙を使って、テントを作ったり、クモの巣をつくったり、手錠、つり橋…自由な発想で楽しむ姿は見ている方も楽しくなってしまいます。家ではなかなかできないようなことも、学校ではたくさんの友達と楽しむことができます。片付けも楽しんでくれると思います。

子どもたちがお家で続きを思いつくかもしれません。その際は子どもたちへのご協力よろしくお願いします!

年末といえば、紅白歌合戦?ドラえもん?格闘技?ゆく年くる年?M-1?

年末は大掃除の季節でもあります。大掃除のルーツには、昔の家の中には囲炉裏やかまどがあり、家の中が煤(すす)だらけになったため、煤を払っていたことだそうです。また、払うという言葉には、清めるという意味があります。きれいにすることは、枯れた気を気晴らしすること、元の気(元気)に戻すことで新しい1年を健康に過ごしてきました。夏に行われる大仏のお身拭いも、江戸時代は12月に行われていたことから考えると、やはり年末に掃除をすることに大きな意味を感じていたようですね。

自分の周りだけでなく、家の中でも自分にできる大掃除をして、元気に来年も過ごす準備をしてほしいと思います。

昨日は、地域の皆様から集めていただいたベルマークを、PTA地域委員の皆様にご協力で点数の集計作業を行っていただきました。回収時にメーカーごとに分けていただいていることで、集計作業をスムーズに行うことができました。また、点数をすでに計算していただいている素敵な袋は集計作業にとって、とてもありがたいものでした。感謝申し上げます。

年末の風物詩「今年の漢字」が清水寺で発表されました。今年は「金(キン・コン/かね・かな・こがね)」だそうです。コロナ禍の中でも開催することができた、東京オリンピック2020ではたくさんのアスリートの金メダルを応援することがでたり、メジャーリーガーの大谷翔平さんのMVPや将棋の冠藤井聡太さんの最年少4冠などたくさんの金字塔が打ち立てられたりと2021年を表す一文字となっています。

学期末となり、まとめのテストが続いているでしょうか。今日は、5年生が大漢字テストの予定です。思い通りにいかなかった単元もあったけれど、最後のまとめテストでしっかり結果を出したい!素晴らしい考えです。その考えがある人は、良い準備ができたのではないでしょうか。「終わり良ければすべて良し」です。

3学期は、さらに上を目指すのなら、「終わり良ければすべて良し」より「終わりも中もすべて良し」を目指してみよう!

最終目標は、「始めから終わりまですべて良し」です。

難しいことですが、一つずつ一つずつstep upしていけるといいですね。1階の廊下での出来事です。突然、3年生が降ってきました!? 突然、現れたのは階段を飛び降りるように下ってきたからです。危機一髪でしたよ。もう少しで大けがをしていたかもしれません。ひょっとしたら誰かを大けがをさせたかもしれません。あと少しで楽しみにしていた休み時間が台無しになったかもしれません。

誰かがちょうど廊下を通りかかったら…と考えると本当に危機一髪でした。

日頃の生活から気をつけなければならないことがたくさんありますね。「ふっと油断したとき」や「これ位いいかな」が大きな事故や問題が起きてしまうものです。

今日から再び寒くなってきました。寒いときに「おしくらまんじゅう」をしたことがあるでしょうか。「おしくらまんじゅう、押されて泣くな!」大きな声を出しながら、不規則な動きで引っ張られたり、押し込んだりいつの間にか体が温まってきます。大きな声を出したり、体を引っ付け過ぎることが難しい時期ですが、何枚も着重ねるだけではなく、体を芯から温める運動はおすすめです。

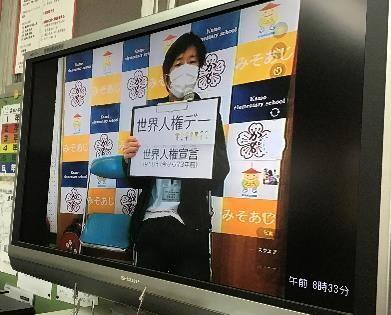

今日は、「世界人権デー・加茂小人権の日(毎月10日頃)」です。加茂小人権月間では、各学級で人権学習を実施しました。常に大切にするべき人権。発達段階に合わせて、2回の授業(6年は3回)を行いました。

1年生では、「のはらのあさごはん」という資料を使って行いました。役割演技という手法を使って、登場人物のたんぽぽの気持ちに寄り添って考えました。みんなが笑顔になるためにできることを真剣に考える姿が印象的でした。

2年生では、「ドッジボール」という資料を使って行いました。意地悪な言葉を言われてしまった僕の気持ちを考え、普段の生活を振り返り、誰にでも公平に接しようとする心情について学びました。最後には、「あって良い違い、あってはならない違い」についても考えました。あってはならない違いを教室から追い出せるような学級・学年を目指しています。

3年生では、「どんなことができるかな」という資料を使って行いました。目の不自由な方について考え、見えにくさの疑似体験などを通して、自分にできるかかわりについて考えることができました。実際に体験するからこその分かることがあります。

4年生では、「なにかできるかな?なにができるかな?」という資料を使って行いました。いろいろな友達がいて、それぞれが上手くいかないことや、すぐにはできないことがあることを学び、その時の相手の気持ちや自分はどんな関りができるかについて考えることができました。

5年生では、「やっぱり、笑顔のさぶちゃんがいい」という資料を使って行いました。認知症についての理解と認知症の方と関わるときの3つの「ない」について学び、様々な人と関わるときに必要な思いやりについて考えることができました。

6年生では、「『誇り』をかけた闘い」という資料を使って行いました。歴史学習と関連させて渋染一揆に至った、差別された人々の思いについて学びました。嘆願書を出すこと自体が自分たちの命や家族の命までを危険にさらす行為であるにも関わらず、行動を起こした人々の願いに触れた子どもたちは、「本当の意味で差別をなくす」ことについて考えることができました。

友だちへの話し方や接し方、親子の関わり方、身の回りの様々なことが人権と関わっています。自分も相手も大切にできる子どもたちを学校と家庭で共に育てていきましょう。

6年生が当尾で課外授業を行いました。泉川中学校校区3校での合同校外学習。舞台は「ふるさと再発見~わたしたちの加茂~」でも訪れた加茂当尾地域。冬の気配を感じる大自然の中で、身をもってふるさとの良さを感じることができた素敵な時間となりました。

他の音が聞こえないくらい集中。聞こえてくるのは、テストをめくる音と鉛筆の音。自分がやるべきことに没頭できるその姿はまさに「全集中」

5年生が、昨日に引き続き、理科・英語の木津川市小学校統一テストに取り組んでいます。

「全集中!テストの呼吸!」「壱ノ型!エネルギー斬り!」「弐ノ型!粒子車!」「参ノ型!生命舞い!」「肆ノ型!打ち地球!」

良い天気です。

良い天気です。

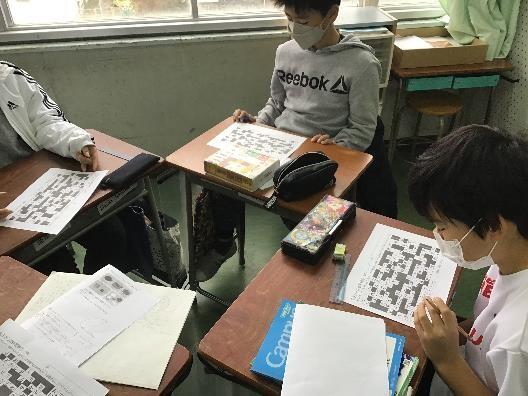

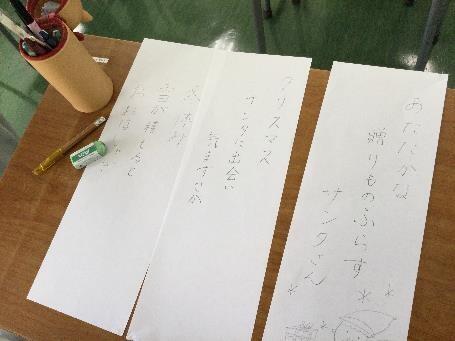

加茂小人権月間の取組として、毎年高学年(5・6年生)が人権標語作りに挑戦しました。人権学習をしてから標語を作るので、なおさら気持ちも入った標語になっています。

今年の代表作品は、

5年月組 「誰とでも 受け入れ合える いい世界」

「優しさは 1つではない 色々だ」

5年雪組 「安心させる寄り添う言葉 伝えようあなたの気持ちを」

「人が良いことをすると、みんなが笑顔でいられる 悪いことをすると、もっと悪いことが

起きるみんなで持とう、思いやりの心」

6年月組 「じんけんは だれもがもつ けんりだよ」

「守ろう 幸せに生きる その権利」

6年雪組 「その言葉 思っているかな 人のこと」

「許せない 傷つけた子を 笑う顔」

友だちの発表に。友だちのがんばりに。友だちの成功に。自然と沸き起こる拍手。クラスの充実を感じずにはいられません。

今日の朝は、Teamsを使ってのマラソン記録会表彰式でした。スクリーンの向こう側の友だちに拍手。聞こえていないけれど、届いていますその気持ち。心から加茂小学校の仲間を応援できる、励ませる、認められるそんな姿がうれしいです。

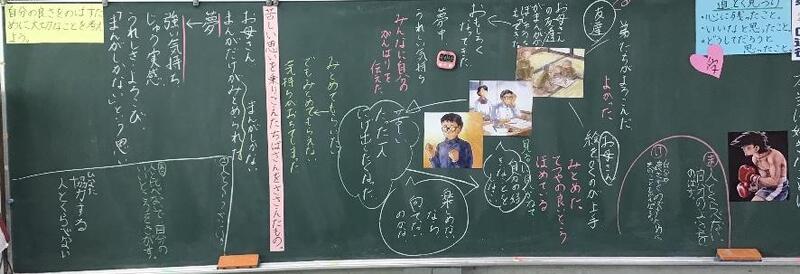

4年道徳科では、「本当にすきなことは」という教材を使って、「長所」とは、どんなことなのか、自分の良さをのばすためには何が大切なのかを考えました。

自分が思っている自分の良さ、周りの人が認めてくれる自分の良さを伸ばしていくためには、「人と比べずにあきらめないことが大切。」「人と比べるとだらしないと思ってしまうけど、あきらめずに進む。」「自分のしたいことを見つけたい。」「苦手を伸ばすと、良さももっと伸びると思う。」…みんなで考え、友だちの意見を聞くことで新たな自分を発見できます。

6年生が泉川中学校で授業体験を行いました。生徒会歓迎のあいさつに始まり、部活動見学、授業体験をしました。中学校の教室、中学校の先生、中学校の授業…。次の進路のイメージが湧いてきます。それは、6年生にとっての卒業が近づいていることも意味しています。

残された小学校生活をいかに充実したものにするかは、自分たち次第です。黙っていても卒業はやってきます。でも、それでは得られるものが多くありません。6年生を送る会、卒業式で何を感じるかは、それまでの積み上げでしかありません。

嬉しさや悲しさ、誇らしさ…をどれだけ感じられるかは、がんばってきたからこそのご褒美みたいなものです。

これまでは、たくさんの時間を必要としていたものがICTを活用することで短時間で行うことができます。例えば、新聞作りの文章を作る時には、パソコンで打つとすぐに書き換えたり、加えたりすることができます。文字数をカウントもしてもくれます。早く作業が進められるので便利ですが、あえてICTを使わずにゆっくり学ぶことも大切にしています。雲や太陽の動きの観察では、本当に動く様子や時間を感じることが実感を伴った学びとなります。タブレットで撮影したり、動画を見ればわかることですが、実物に勝るものはありません。実体験とICTを組み合わせることで、さらに学びを深めていきます。

本日、学習のためにタブレット型PCを持ち帰ります。使用方法について、家庭でのルールを決めて、有効的に使っていきましょう。※自主学習にもご活用ください。併せて、Microsoftアカウントのパスワード変更をよろしくお願いいたしします。

タブレット型PCでの自主学習

マラソンは自分との戦い。しんどいことにどう立ち向かうのかが大事。

1年道徳科では、「はしの上のおおかみ」という教材を使って、「親切」とは、どんなことなのか、親切には何が大切なのかを考えました。

友だちに親切にしてもらった経験や友だちに親切にした経験がたくさんある子どもたち。でも、親切ってどんなことなの?親切ってどうすることなの?子どもたちが役割演技を行いながら、おおかみの気持ちに同化して考えました。

「みんなが笑顔になる」そんな親切が広がっていくといいですね。

少し前のことになりますが、6年生の教室で、机の周りにプリントの切れ端が落ちていました。それを見つけて「ごみ拾いや!」「落としてないし!」「でも拾いや!」・・・お互いに何度かやり取りをしていました。よく見る光景です。どちらかが拾えば終わるのにと思いながら…。終わりそうにないので、何も言わずに拾いました。そうすると、周りの他の子も拾ってくれました。

気付いたところまでは合格です!次は、どう解決していくのか。そこが大事。

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ