今年度ラストの家庭学習P-up週間が月曜日から始まります。4月と比べて、家庭学習への取り組み方は違っていますか。パワーアップできたことはなんですか。

お家の人にも先生にもパワーアップした姿を見せてくださいね。 左側にPDFがあります。

左側にPDFがあります。物事を吸収するには、上達するには自分のコップがどちらを向いているかが大切です。上向きのコップには飲み物を注ぐことができ、溜まっていきます。それと同じように、自分がやってみよう、がんばってみようしている人は、アドバイスを受け入れることができたり、失敗も受け入れたりできます。そうすると、力となって身に付いていきます。

しかし、コップが下向きになっている状態(聞く耳が持てない・嫌々やっている)だと、なかなか身に付かず、成長に気付きにくくなってしまいます。下向きのコップに飲み物を注ぐことはできません。それと同じです。 少しでも上を向けば注ぐことはができます。

少しでも上を向けば注ぐことはができます。

5年生が、理科「ものの溶け方」の授業で実験をしていました。ものがとけることにはどんなきまりがあるのか、生活を振り返ったり、知っている知識を総動員したりして、予想を立てていきます。

「絶対そうなるって!」「そうなると思う!」は果たして本当なのか、こればっかりは、目の前で実験して確かめるしかありません。目の前の現象を観察して考察して、初めて「わかる」になります。もしかしたら、知っているその知識は間違っている・フェイク(偽物)かもしれません。

そして、知っている答えと一致しない時も、実験の楽しさです。「そうなるはずなのに…なぜ?」これが解明できると博士に近づきますね。

ICTサポーターさんにご協力いただき、全校でプログラミング教育を進めています。タブレットを使って学習するものもあれば、鉛筆と紙を使ってプログラミングの考え方を学習するもの、教科と関連させて学習するものなど様々です。

今日の委員会活動は、4年生の委員会見学を兼ねていました。5年生、6年生にとっては3学期の活動と年間の活動のまとめの時期でしたが、残念ながら中止となっています。集まっての活動はできませんが、日々の常時活動は継続して行っています。いつもありがとう!今日は、いつもの給食時間の放送に加えて、給食委員さんからの絵本の読み聞かせがありました。

この一年間、自分たちの活動で学校が変わったことはありましたか。良い伝統を継続させることはできましたか。

(1/24撮影)

(1/24撮影)教室に落ちているごみ。さっと拾う児童。自分が捨てたものでもなければ、掃除の日でもない。そのごみを見つけて…本人は感じ考え行動していました。

その感度が素敵です。

例えば、友だちの消しゴムが落ちていても気にも留めないのか。

声をかけるのか、拾ってあげるのか。

その光景や出来事に何を感じられるかです。 ※写真は別の落とし物です。

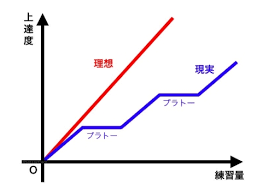

※写真は別の落とし物です。 100ます計算で記録が伸びなくなる時期があります。

運動の記録や成績が伸びない…。よくありますね。

まずは、記録や成績を伸ばそうとしていることに素晴らしさを感じます。しかし、思ったように記録や成績は伸びないことはよくあります。

あって当然なのですが…ここが大事。

そこで、やめてしまうのか。そこを、我慢できるのか。大きな分かれ道です。

成長を感じられない状態をプラトー(高原)現象といいます。

この期間があることを知っていれば、努力を続けるモチベーションにつながります。 その期間をがんばれれば、伸びるということです。

その期間をがんばれれば、伸びるということです。

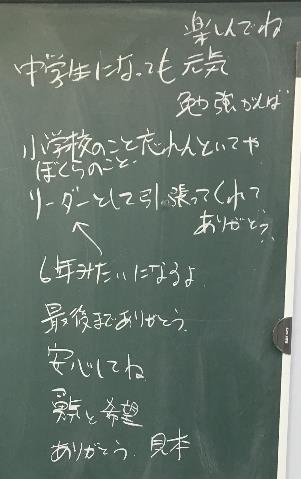

6年生を送る会に向けて、2学期の末から5年生が動き出していました。各学年、満を持して【6年生を送る会】に向けて動き出し始めました。

今年のテーマは「全校が希望と勇気を持てる6年生を送る会にしよう~今しかできないことを精一杯取り組み、みんなで次のステージに進もう~」です。5年生の思いが詰まったテーマが達成できるように、全校で取り組んでいって欲しいと思います。

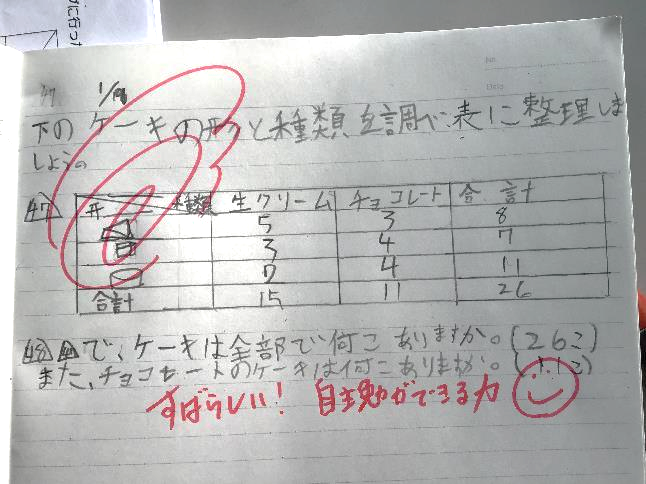

自主学習ノート。算数の復習の2問。

朝に1冊だけ出されていた自主学習ノート。

たった2問?いやいや宿題にプラスして取り組んだ2問。とても価値があります。

「先生それくらいなら…」と思う人も多いかもしれません。

しかし、それくらいを【やる】のか【やらないか】は大きな違いです。

まずは、自主学習を【やってみよう】を実行できた行動力が素晴らしいですね。

その小さな積み重ねが大きな力になります。

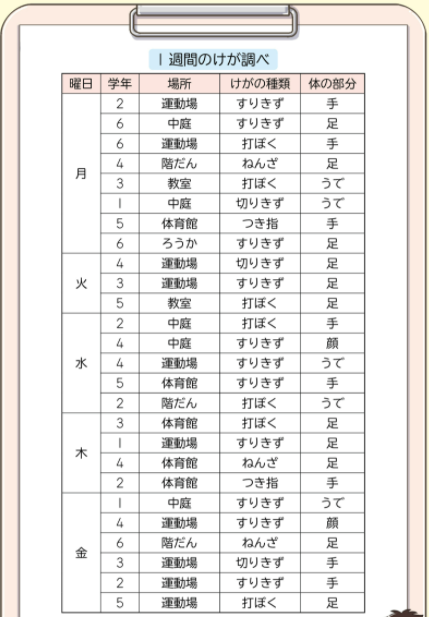

「海の京都」酢飯 まつぶた寿司の具 蟹団子のハリハリ鍋

「森の京都」ごはん 壬生菜の胡麻和え 聖護院大根と豚肉の炊いたん

「京都市」ごはん 衣笠丼の具 ゆばのおすまし

「竹の里・乙訓」ごはん 豚肉と筍の味噌炒め 若竹汁

「お茶の京都」ごはん 手作りお茶ふりかけ ほうれん草の味噌汁

金曜日の「お茶の京都」献立は、3年生が12月、4年生が現在学習している「お茶」を使った料理です。周りに茶畑があったり、見学にもいったことがあったりと身近な存在のお茶を味わってほしいと思います。

『百ます計算』

スタートの合図から、3分間集中して問題を解いていきます。まだまだ全てのますが埋まらない人もいますが、コツコツと積み上げていきましょう。

人の鉛筆の音が気にならないくらい集中したいですね。

目指せ自分越え!目指せ親越え?先生越え?

1番のライバルは昨日の自分です。

「先生、あと三ますやった!」「新記録!」「ミスなし達成!」成長していきますねぇ。

この日の最速タイムは、たし算1分30秒でミスなしの100点でした!

台上前転は、跳び箱の上で前転をする技で、5年生の首跳ね跳び、6年生の頭跳ね跳びにつながっていく技です。技をやる前は、「跳び箱の上で回るなんて…難しそう」「ちょっと怖いかも…。」と不安な様子。しかし、「どの技ができたら台上前転はできそう?」と聞くと、「前転!!!」子ども達は前転なら自信がある様子。初めはマットの上で、次は、マットを重ねて少し高くして、さらにマットを重ねて…、跳び箱一段の横にマットを置いて…、次は2段…、3段と回れるようになってきています。【前転+腰を上げる】ができると回れることに気付いた子ども達はぐんぐん成長中です。

「台上前転ってね…難しいと思っていたけど、前転ができたらできるとわかって、今日は3段でできるようになりました!」「ロイター板を踏むと腰が上がって回れました!」

ここからが本番です。どこまでできるようになっていくのか楽しみです。

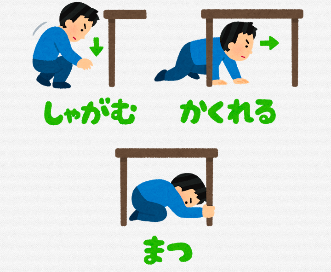

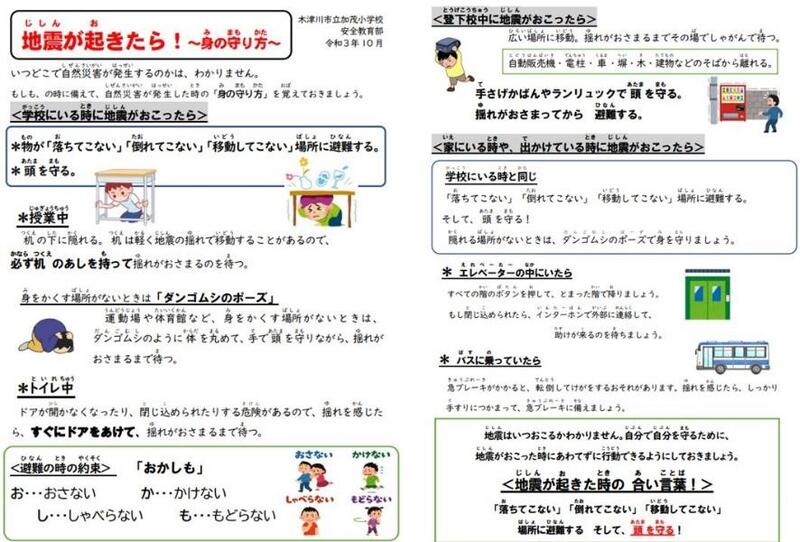

「運動場のけがが多いから、全校に呼びかける」

「廊下歩行、右側歩行のポスターを作って貼り出す」

「運動場のけがが多いのは、遊ぶ人が多いのかもしれない!」

「運動場で遊ぶ学年や場所を決める」

「体育館も開放して、遊ぶ場所を増やす」

算数でありながら、「何に生かせそう?」と聞くと、子ども達は少し考えて…「係活動!」そして、「委員会!」確かに、記録やアンケートを取ったり、呼びかけをしたりすることには共通するところがありますね。振り返りには、「今日の算数を他のことに生かしてみたい!」「委員会でやってみたいです」とありました。

勉強はいろいろなことにつながっていることを感じた1時間になったかな。

学校が始まり、友達と遊べる、勉強できる、おしゃべりできる。

一緒になって、高め合える、笑い合える、仲間を今年も作っていって欲しいと思います。

外は寒いですが、元気いっぱいに走り回っています。

外は連日寒さの厳しい日が続いています。学校では、冬休みの間に冷え切っていた各教室も、授業が始まり、子ども達の元気な活動で暖まってきました。冷える廊下を歩いていても、子ども達の笑顔が心を温かくさせてくれます。今日の連絡代表委員会では、6年生の代表委員や児童会本部には退出してもらい、6年生を送る会に向けての説明を3~5年生に行いました。6年生のそわそわしている姿がほほえましかったです。

月曜日に成人の日を迎え、木津川市では、1月9日(日)に新成人をお祝いする成人式が行われました。加茂小学校を卒業して、約8年が経ち、大人の仲間入りとなる節目を迎えました。竹には、たくさんの節があります。なぜ、竹には節があるのか…実は節があることで、強くしなやかに成長できるようになっています。逆に、節が無いと、途中で折れてしまい、大きく育つことができないということです。

年末年始にかけて、様々な競技の全国大会や主要大会がありました。かっこいいけど…ちょっと遠いように感じる、お兄さんやお姉さんの活躍。そして、様々な全国大会。実は今年も、加茂小学校卒業生たちが全国NO.1を目指して頑張っています。みんなと同じ教室で勉強したり、おしゃべりしたり、運動場で遊んだり、トレーニングをしていたりと考えると少し近い存在に感じられるかもしれませんね。

年末の全国高校駅伝では、加茂小学校卒業生が京都府代表として、全国の強豪を抑えて、4区区間賞を獲得していました!おめでとう!すごいの一言です。刺激になります。

熱中できるものを見つけるために、今年も、勉強も遊びも全力で取り組んでいきましょう。

初物(はつもの)を食べると、寿命が延びて長生きできると言われています。初鰹、初サンマ、新茶、新米、初スイカ、初松茸…。初物とは、収穫期の最初に取れる野菜・果物・魚などの食材を指し、季節の食材をその1年の中ではじめて食べる際にも使われます。

新年が始まり、初競りのまぐろがニュースになっていました。驚きのお祝儀価格1688万!これからも初物が順に出てきます。生活の中でも、初勉強や初読書、初運動、初遊びは終わっているかな?今年もたくさんの初を積み重ねていきましょう。

今日から、3学期のスタートです。初日から素敵なあいさつが聞こえてきました。今学期も素敵なあいさつを大切にしていきましょう。3学期は次学年に向けての助走が始まります。でも、その前に現学年のゴールを意識してラストスパートです。

今の自分は、自分のなりたかった姿にどこまで迫れているかな。

毎年のように箱根駅伝を見て感動する方も多いのではないでしょうか。ひたむきに仲間のために、自分の限界に挑戦する姿は見ていて心動かされます。本人たちは、感動させるためにやっていないのに、感動を湧き起こさせます。

あと少しで3学期がスタートです。令和4年もかもっ子がひたむきに挑戦する姿をサポート、発見していきたいと思います。

お正月らしいことは、体験できたでしょうか?お節や餅を食べたり、羽子板やカルタをしたり、初詣、お年玉…などたくさんあります。せっかくの冬休みです。まだ、冬休みは残っています。意識してお正月を過ごすのも良いかもしれませんね。いつもできることは置いといて、みんなで家族で坊主めくりやすごろく、たこ揚げやコマ回し等、楽しみ方は尽きません。家族の一年を振り返り、すごろくにして楽しむのもおすすめです。

ネコを飼い始める…2進む

ネコがトイレを失敗、ソファが汚れる…1回休み

〇〇がテストで初100点…偶数が出たらワープ なんて具合です。

新年の計は元旦にあり…物事は最初が大切で、まず計画を立ててからことに当たるべきであるの意。

今年の目標は決まったでしょうか?「一日の計は朝にあり」とも言います。何事もどんなことをしようかと計画やイメージが大切です。今日は…明日は…1カ月後には、半年後には、今年は…と目標や計画があるとそれに向けて気持ちの準備も行動もできます。

今年一年、こんな年にしたい。こんなことに挑戦してみたい。これができるようになりたい。を家族や友達と宣言し合うのもありですね。

「明日は放課後に友達と遊ぶぞ!」と考えているなら課題が残らないようにできる方法を実践する。その時になって、「遊べなくなる!」となっているなら行動や考え方を変えなければもったいないですね。

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ