店にたくさんの種類のみかんが並び、みかん狩りの季節でもあります。昔はこたつにミカンが定番でしたが、最近はどうでしょうか?家で使っていないと「こたつ」を知らない子もいるかもしれませんね。

みかんに含まれる栄養素ビタミンCは風邪予防に効果があると言われています。しかし、食べ過ぎは糖分の取り過ぎにつながってしまうので、食べ過ぎには注意ですね。

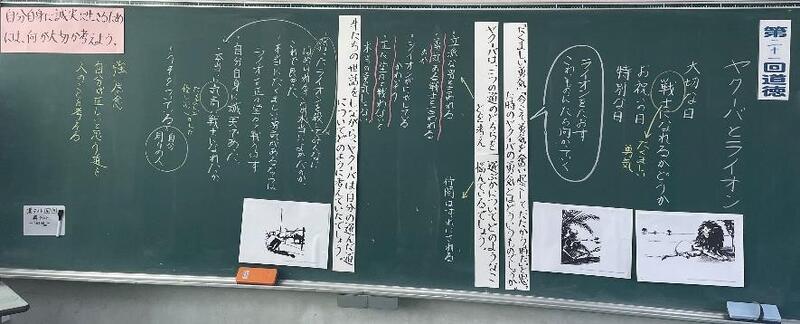

6年道徳科では、「ヤクーバとライオン」という教材を使って、「自分自身に誠実に生きる」ためには、何が大切なのかを考えました。

今日は、1・2年生、3・4年生がマラソンコースの下見を行いました。コースの注意点については、動画で確認した後に、実際にコース上の車止めや段差を確かめました。今年度のマラソン記録会は新たなコースを設定し、できるだけ密にならないように配慮しています。

当日は、のどかな田園風景を元気なかもっ子が駆け抜けます。

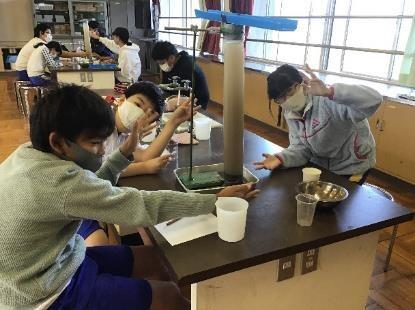

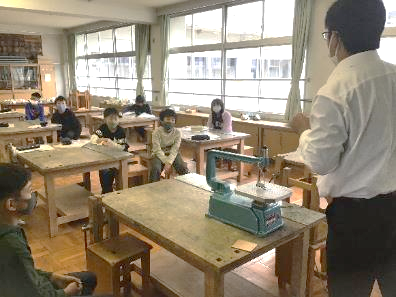

6年理科「大地の作りと変化」では、地層や火山、地震について学びます。熊本の阿蘇山や鹿児島の桜島ように生活に密接にかかわっている地域と違って、生活での体験や近くに見学できるような場所が見当たらず、火山にピンとこない児童もたくさんいます。そこで今回は、ゲストティーチャー桐蔭横浜大学の中野英之先生に来ていただいて、火山についてたくさん教えていただく機会を持つことができました。実験は理科の醍醐味です!

地震の仕組みや地層のでき方、おもしろい実験の数々に思わず大人も見入ってしまいました。ありがとうございました。

「水槽で火山の噴火実験」「傘袋で地層作り」「マグマ作り」「綿棒で地震の仕組み」「化石博物館」など、名前を見ただけでワクワクしませんか。

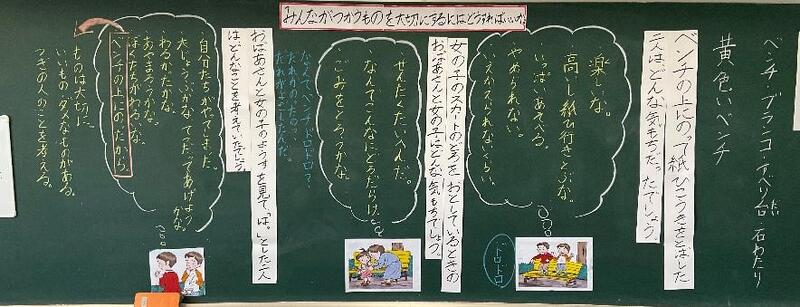

2年道徳科では、「黄色いベンチ」という教材を使って、「みんなが使う物」を大切にするには何が大切かを考えました。楽しく遊んでいたときは、気付きもしなかったこと…。

しかし、おばあさんと女の子の姿を見て「はっ」とする男の子たち。

他の人が使うからこそ、ルールを守って使うのか。他の人が使わなくても、ルールを守って使うのか。トイレスリッパ並べと似ていますね。今日も大切なことを学びました。

人権

人が幸せに生きる権利

すべての人がもっている権利

だれもがうばったり、傷つけたりしない権利

人権とは、

【ちがいをみとめあうこと】

①あいてのめ

②じぶんのめ

【やさしさとおもいやりをもつこと】

①みとめることば

②こころをつなぐことば

③あんしんすることば

年内最後の祝日となる、『勤労感謝の日』。祝日の趣旨は、「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」となっています。簡単にいうと、「仕事ってすごい!食物ありがとう!みんなのおかげで自分たちがいることに感謝しよう」ってところでしょうか。

当たり前になっていることに、しっかりと感謝をする日。お家の人がいてくれてありがとう。子どもがいてくれてありがとう。友だちがいてくれてありがとう。今日もありがとう。

してくれて当たり前ではなく、してくれてありがとう。「親子でありがとう大会」お互いに感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

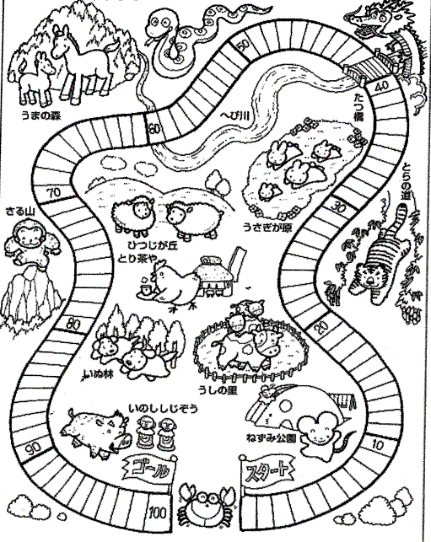

黙々と周回を重ねる子どもたちの姿。負けない心が育ちつつあることを感じます。マラソン週間が始まり、何度か走るたびに記録がたまっていくのが楽しいですね。今年は、「干支の森」子(ね=ねずみ)から亥(い=いのしし)まで進んでいくカードを使っています。100周でゴールですが、今年の干支、丑(うし)20周には、みんなもう到達できたかな?

到達した人はとても誇らしげに、次の干支に向けて走り出しています。

【नमस्ते】(ナマステ)【Good morning】(グッドモーニング)、【bonjour】(ボンジュール)、【おはようございます(お早う御座います)】、【아뇨하세요】(アニョハセヨ)、【Kia ora】(キアオラ)、【guten Morgen】(グーテンモルゲン)たくさんのあいさつに触れることのできた「世界の言葉でおはよう週間」が終了しました。子どもたちは、まだまだ他のあいさつもしたくなった様子。あいさつを意識する良い時間となりました。

どの挨拶にも共通することは相手への思いやる気持ちが隠れているということです。なんとなくあいさつをしていた人もいたと思いますが、「あいさつ」の意味を知ることで、言っても言われても心があったかくなりますね。これからも素敵な「あいさつ」を大切にしていきましょう。

みんなの「おはよう」にはどんな気持ちをのせますか?

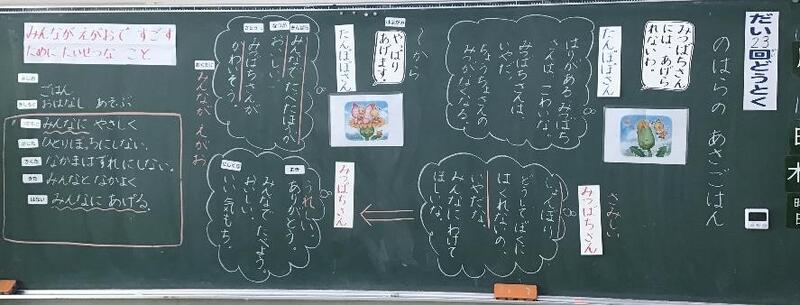

1年生の道徳の授業です。「のはらのあさごはん」という教材を使って、「みんながえがおになるためには」何が必要かを考えました。お話の中に出てくる、たんぽぽとミツバチになりきって感じた気持ちを伝え合う「役割演技」という手法を使って授業が進みました。たくさんのかわいらしいたんぽぽとミツバチが教室に溢れていました。

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ