梅雨とは・・春から夏に移行する過程で、その前後の時期と比べて雨が多くなり、日照が少なくなる季節現象(気象庁)

湿気が多く、カビが生えやすい、洗濯物が乾かない、雨が多くて外で遊べないなど、なにかと困りごとの多い季節。なぜ、日本だけこんなににも雨が降るのかというと、日本の位置している場所によるものです。そのため、日本だけではなく中国南部や朝鮮半島でも見られる気象現象です。

毎年、避けられない気象現象。梅雨明けまでもうしばらくのお付き合いです。

雨や風、自然界の音には、リラックス効果があるそうです。

そうとわかれば、雨音に耳を傾ける心の余裕を持ちたいですね。

湿度が高い日も多くなってきました。これから本格的な梅雨模様が続きそうです。

今日この後の天気は下り坂の予報となっています。1学期の登校日も、残り23日となります。71日ある登校日の3分の2を終えました。あと23日しかないと考えるのか、あと23日もあると考えるのかで感じ方は違ってきます。

様々なことにチャレンジする時間は、あと23日もあります。

課題を終えるには、夏休みが近づいてきています。あと23日しかありませんよ。

23日の学校生活の1日、1日を大切に。

日向ではもうじりじりとした日差しと暑さで、ずっといることが厳しい季節になりました。今日は湿度も低く、日陰に入ると、さわやかな風を感じることができます。

第1回のクラブは、クラブのめあてと計画を立てました。自分たちのやってみたいことが実際できるかどうかは準備や計画にかかっています。

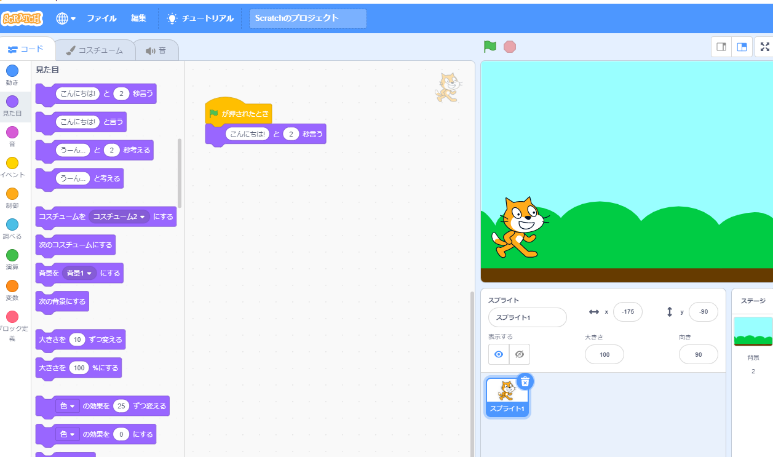

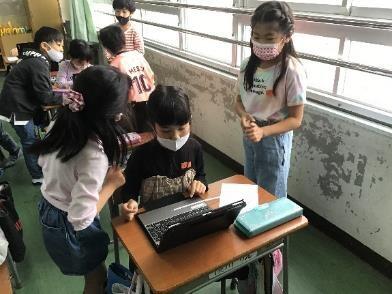

第2回パソコンクラブでは、スクラッチで「ゲームを作ろう」をめあてに活動しました。プログラムを作って、ゲームを作ろうとしますが、キャラクターがなかなか思い通りに動かず悪戦苦闘していました。試行錯誤の中で徐々にゲームらしくなっていきます。ほかの人の作品と比べあったり、迷っている友だちを見つけては、やさしく教えてくれたりしていました。得意な人も苦手な人も、4~6年生みんなが楽しめるようにしていくのもクラブの魅力の一つです。

大会では、女子コンバインドAで、3位入賞したり、自己記録を更新したりとたくさんの好記録が出ました。

練習の成果を思い切り発揮できたかな。

出場したみなさんよく頑張りました!どちらの問題を解きますか?

「じゃあ、こっち」(簡単な方を選ぶ)

「もちろん、こっち」(早く終わりそうな方を選ぶ)

「人は易きに流れる」とは、人は目の前に壁が現れた時、楽な方を選んだり、立ち向かわずに回避する方法を選びがちであるという意味です。

効率的な考え方も大切ですが、時には非効率なやり方に取り組むことも大切ではないでしょうか。

「どうせやるなら、少し難しい問題をやってみる」

「もちろん、こっち」(賢くなりそうな方を選ぶ)

あえて、チャレンジ精神を持って挑戦できる自分でありたいですね。

「失敗したからって何なのだ?失敗から学びを得て、また挑戦すればいいじゃないか」

担任の先生が出張で教室を空けたり、掃除時間に教室を離れたりする時があります。そんな時、子どもたちの成長を感じずにはいられません。担任の先生がいなくても、声をかけ合い授業をやり遂げようとする姿。少しざわつきそうになった時に、声をかけ合いきちんと静かになっている教室。教室から離れた掃除場所でせっせと雑巾がけをする姿。見られていないからこそ真の姿が出ます。子どもたちが成長する瞬間でもあります。

お家の方々からすると、わが子はどうしているのか気になるところですね。初めは、騒がしくなったり…、言い合いになったり、さぼってみたりしていますが…。

そこから、子どもたちが相互に関わり合って、どう成長していくのか、いつも楽しみに観ています。

令和3年度3回目の参観も、緊急事態宣言下のため三度(みたび)中止となってしまいました。

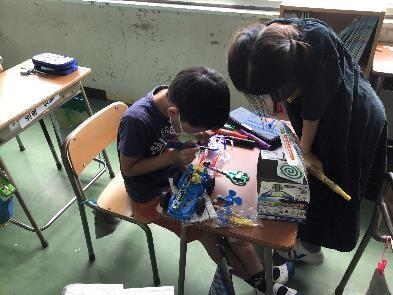

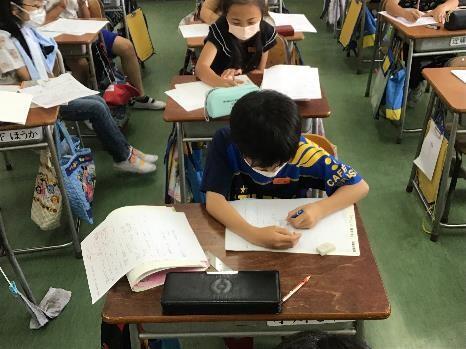

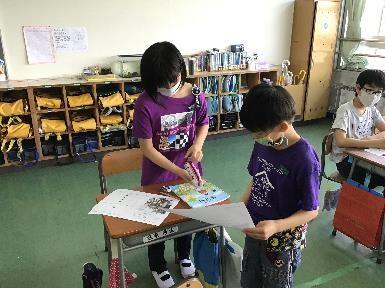

参観はしていただけませんでしたが、今日の子どもたちの学習の様子を写真でお伝えします。

普段はゆっくりすることの多い?土曜日の午前中。朝からがんばっていました。

月曜日は振替休業日、子どもたちにとってはいつもと違う曜日の休日です。

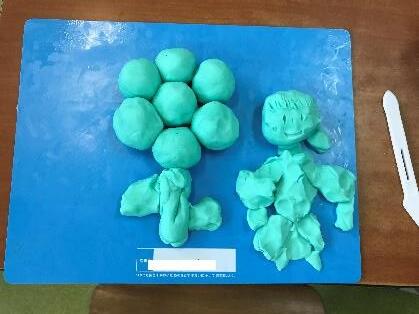

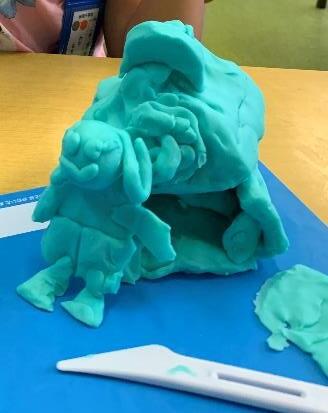

先週の金曜日に、1年生が粘土の創作活動を楽しみました。ちぎったり、丸めたり、伸ばしたりしたあとは、創造の時間です。作るものは自由。だからこそ悩んでしまう子どももいます。初めは、友だちや先生をまねて構いません。そこから自分の想像がふくらんできます。素敵なお家やかわいい動物、強そうな恐竜、可憐に咲く花…想像力は無限大です。たくさんの作品を作る子どもたちは、とても楽しんでいました。

今日は1年生と3年生、5年生が焼き物作りでした。手を泥だらけにしながら自慢の作品を完成させていました。

「粘土で弁当」

「粘土で弁当」

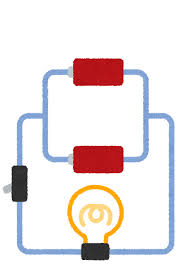

3年生の算数科では「わり算」を学びました。

A「8個のアメを、2人で分けると、一人分はいくつになりますか。」

B「9個のアメを、2人で分けると、一人分はいくつになり、いくつあまりますか。」

どちらが難しいでしょうか。

やはりBです。

そのわけは、あまりが出る問題だということよりも、この問題を解くのに、「九九を使って答えピッタリ出ました。」の考え方だけでは解決できないことが挙げられます。

慣れてくると、ピッタリでなくても、割られる数よりも、ぎりぎり小さくなる九九を見つけることができるようになります。

そう考えると、『九九』ができていないと、Aの問題もBの問題も難しくなっていきます。九九の重要性を再認識するわり算の学習です。

九九がすらすら出てこないときは、九九がすらすら出るようになるまで唱える。諳(そら)んじる。その練習あるのみです。これは2年生のみならず、3年生でも4年生でも変わりません。

学年が上がれば上がるほど、計算が難解になり、解くのに時間を要するようになります。九九に時間をかけてる場合ではなくなってきます。

何年生になっても、『九九』は大切です。本来ならプール開きの日でしたが、今日もプールには、いなくなってしまうはずだった生き物たちが元気に過ごしています。生き物たちがありがたく感じてくれたとしても、プールではしゃぐ子どもたちの歓声が聞こえない状況はやはり残念です。

アメンボにヤゴ、ミズスマシ。いつの間にか、自然の力でミニビオトープになっています。本来ならプール掃除で流されてしまうのですが、今年はまだ健在です。水中にはまだたくさんの生き物がいます…。 (撮影6.10)

(撮影6.10)

5・6年生の希望者が6月13日の第37回全国小学生陸上競技交流会(日清カップ)京都府予選に向けて練習を行いました。緊急事態宣言の影響もあり、練習ができていませんでしたが、ケガの未然防止のため最小限の実施としています。100m走、コンバインドA(80mH・走り高跳び)、コンバインドB(ジャベリックボール投げ、走り幅跳び)それぞれの種目の練習をケガに気を付けながら急ピッチでポイントを確認しています。

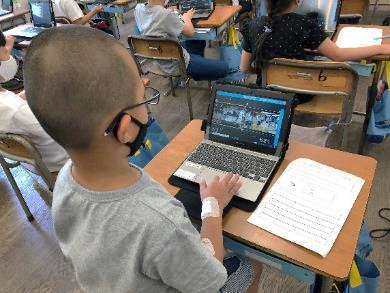

国の「GIGAスクール構想」に加えて、昨年度は新型コロナウイルス感染症による学校の休業措置。子どもたちの学びを保証する目的もあり、各教室にタブレット型PCが予定より早く配置されています。初めは、パスワードを打ち込むだけで…時間がかかってしまっていましたが、少しずつ授業で使えるようになってきました。

カメラ機能を生かして、学校の工夫を見つけ紹介したり、スピーチ練習をしたり。

配付された発表ノートに書きこんで提出したり、友だちと考えを交流したり。

撮影した動画を見て、鉄棒での自分の成長や改善点を見つけたり、振り返りをしたり。

学び方がどんどん広がります。

まだまだ、子ども達も教員もまだまだ発展途上。完璧に使いこなすことはできていませんが、効果的な学習を行えるように日々進化していきます。

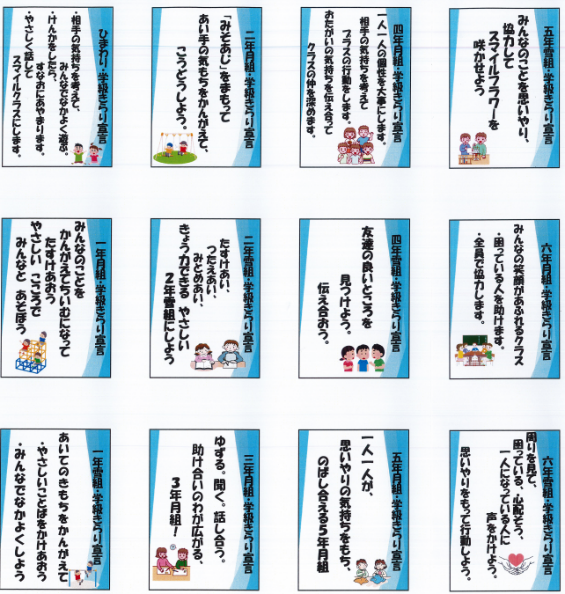

各クラスで、学級きらり宣言を考え、全校に紹介しました。

学級きらり宣言は、学級で守りたい人権に関わる目標です。「こんなクラスにしたい」「私たちはこうなりたい」を標語にして掲示し、1年間で達成を目指していきます。

子ども達が進級するときに「このクラスでよかった」「もっとこのクラスでいたい」と思えるのなら、みんなが安心して過ごせたということです。つまり、学級きらり宣言がクラスに浸透していたことを意味します。

『クラス・加茂小学校は、心できめる クラス・加茂小学校は、心でかわる』

どんなクラス・加茂小学校にしたいですか。どんなクラス・加茂小学校にしますか。

それは自分たちの心次第です。本年度も、昨年度に引き続き、奈良市の鴻池陸上競技場で行われる予定だった「木津川市陸上運動記録会(6年)」が中止となりました。それに代わって、今年度も各小学校で記録会を行い、木津川市管内の小学校で記録を集約しています。

今日は、暑い中でしたが、水分補給をこまめにしながら、走り幅跳びに挑戦しました。大会記録は男子420cm、女子379cmです。助走の力を跳躍にどう生かしていくのか。みんな力一杯踏み切り、跳んでいました。友だちの大きな跳躍にどよめくシーンもありました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で、昨年度実施できなかった水泳学習を予定していましたが、残念ではありますが、今年度も、昨年に引き続き木津川市では水泳学習を中止することとなりました。

今日から、4・5・6年生のクラブ活動が始まりました。今年度のクラブは、ものづくり、科学・室内ゲーム、パソコン、屋外スポーツ、イラスト・マンガ、屋内スポーツクラブの計6クラブです。前後期各4回の2期制を予定しています。

クラブでは、異年齢でのつながりの中で、目標を決め、目標達成に向けて協力し自主的に活動することを目指します。学年に関わらず、準備や片付けに進んで取り組み、楽しく活動する時間を確保できることを願っています。

回数は限られていますが、その時間の中で何ができるか楽しみです。

日本に住んでいるのに、知らないことだらけ。日本を知ることが世界を知ることにもつながります。「さまざまな土地のくらし」では、あたたかい沖縄県、さむい北海道について学びました。特徴的な地域がたくさんある日本。夏に暑く、冬に冷え込む京都も盆地の特徴が出ている地域の1つです。

今は、「米作りのさかんな地域」について学び始めています。

たくさん知って、たくさん考えていこう!

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ