活動のようす アーカイブ

2022年2月の記事一覧

6年生を送る会

今日は、予定どおり「6年生を送る会」を開催しました。各学年が、6年生への感謝や激励の気持ちを合唱、合奏、手話、呼びかけなどで表しました。6年生たちもあたたかい拍手をおくってくれて、退場するときには互いに手を振るシーンもありました。どれも、それぞれの気持ちが伝わる発表でした。思い出のスライドでは、1年生の時からの写真とそのときの担任の先生方からのメッセージがありました。小さい頃を懐かしみ、改めて仲間との歩みをふり返ったことと思います。最後の6年生の合唱はとてもきれいでオンラインを通じてしかお伝えできなかったのが、とても残念です。

Teamsを活用してのオンライン配信でしたが、こちらの不手際も多くご迷惑をおかけしました。本日学んだ改善点を次回に生かしていきたいと思います。映像も音声もクリアではありませんでしたが、臨場感を味わっていただけたとしたら幸いです。

Teamsを活用してのオンライン配信でしたが、こちらの不手際も多くご迷惑をおかけしました。本日学んだ改善点を次回に生かしていきたいと思います。映像も音声もクリアではありませんでしたが、臨場感を味わっていただけたとしたら幸いです。

明日は「6年生を送る会」

明日は「6年生を送る会」です。今日は、司会・進行を行う5年生と6年生で流れの確認をしました。6年生の保護者の方に参観していただく予定でしたが、まん延防止措置の期間となり、タブレットで視聴していただくことになりました。そこで、今日もタブレットの映り方を確認しながらの練習となりました。少しでも臨場感を持って視聴していただきたいと思い工夫をしているところですが、音声が聞き取りにくいなど、いろいろと不備があるかと思います。本番でご迷惑をおかけすることがありましたら、本当に申し訳ございません。

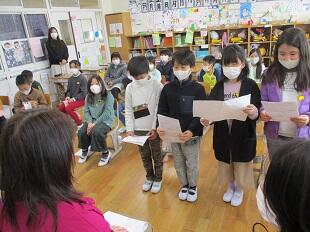

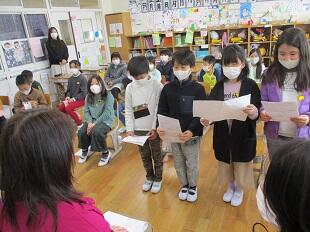

学校自慢発表会 3年生

昨日の6時間目、3年生の国語では「学校自慢発表会」がありました。教科書では「学校自慢」となっていますが、その学習をした後、各クラスで「自慢の先生発表会」という独自の発表会をしました。各班で自慢したい先生を決めて、いろいろな先生にインタビューをします。そして、その先生について聞き集めた特徴をカテゴリーごとに分けて整理し、発表の文章にしていきます。私も「自慢の先生」に選んでもらって、自分でも気がついていないいいところやおもしろいところに教えてもらい、大変うれしい気持ちになりました。子どもたちも本人を目の前にして発表するのは大変緊張したようで、うまく発表できたこと、会そのものの進行がうまくいったことなどに達成感を感じているようでした。

いごもり祭り

2月19日(土)は大松明の儀、20日(日)はお田植え祭がありました。いごもり祭りは国の重要無形民俗文化財に指定されている「宮座行事」の1つです。コロナウィルス感染症の感染予防の観点から、大松明も早く燃えるように工夫されて行われていますが、夜空に勢いよく燃えさかる大松明を見ていると厳かな心持ちになります。本校の児童たちも所作を覚えて、神事の重要な役割を果たしていました。

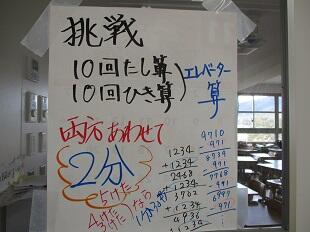

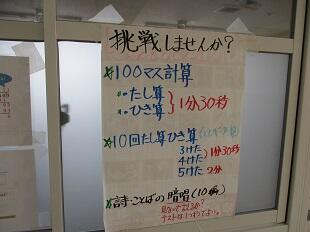

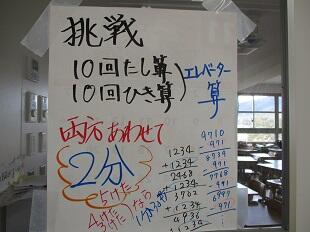

追悼 奥城守善先生

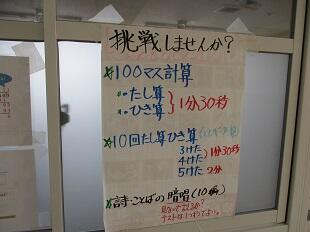

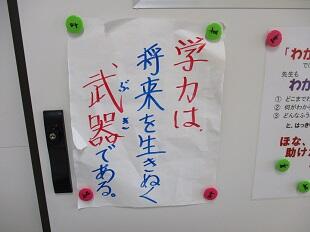

2月17日に奥城守善先生がご逝去されました。最近、体調の悪い日が続き休んでおられるところでしたが、突然の訃報に、いまだに信じられない気持ちでいっぱいです。奥城先生は、平成30年度から特別支援教育支援員として本校に勤務していただいてました。支援員として、子どもたちの授業支援、補習、教育相談、当初は陸上の指導など、本当に多岐にわたってご支援いただきました。3階の学習ルームは補習を行う教室として活用していました。そこには、子どもたちに確かな学力をつけたい、という奥城先生の思いがいっぱい詰まってます。この思いをしっかりと受けとめて、今後も取り組んでいきたいと思います。

奥城先生、棚倉小学校のためにご尽力いただき、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。

奥城先生、棚倉小学校のためにご尽力いただき、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。

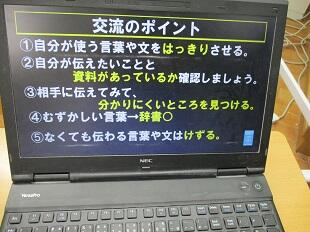

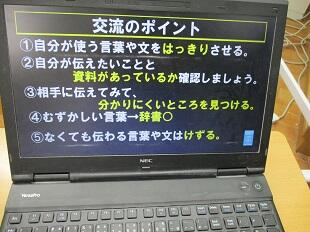

校内研修 4年生の授業

今日は、校内研修で授業研究でした。4年月組の国語科の授業です。「ウナギのなぞを追って」という教材で「要約」の力をつけることを目標とした時間です。この教材で学習したことをいかして、自分たちで生き物の図鑑を選び、要約して3年生に紹介することになっています。3年生へのプレゼン、と言う目標もあり、要約文の作成に、互いにアドバイスをしながら、子どもたちは意欲的に取り組んでいました。私たちも、京都女子大学の水戸部教授の講義を聴き、授業改善のための事後研修を行いました。

送る会準備

2月25日は「6年生を送る会」です。昨年から、感染予防の観点より、体育館には主賓の6年生と、進行を担当する5年生が居て、メッセージ等を発表する学年が順番に入れ替わって入って発表するやり方になっています。そこで、各学年では、呼びかけや合奏の練習、メッセージ作りなどを進めています。

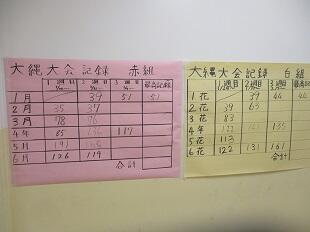

大縄大会

今年の大縄大会はファミリー班対抗ではなく、赤組、白組対決です。各学級で練習し、週ごとの最高回数を足していきます。例年のファミリー班だと、高学年が回したり、背中を押して跳ぶタイミングを教えてくれるのですが、今年はそうはいきません。1年生や2年生は、まず通り抜けるところからの練習です。しかし、毎週の練習の成果もあり、だんだん跳べるようになってきました。3年生以上は、ともかく回数を伸ばすために練習!練習!です。

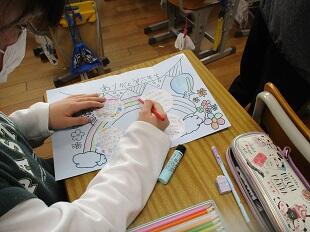

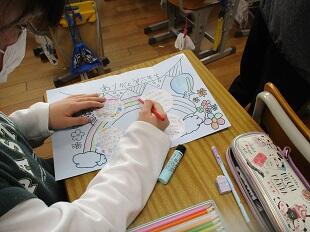

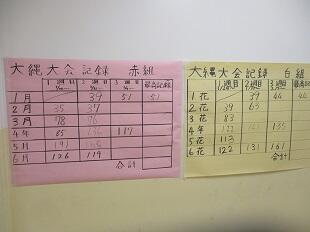

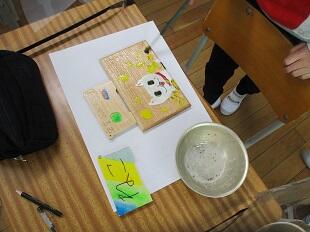

卒業制作 6年生

あっという間に2月の中旬です。6年生の図画工作では、卒業制作としてオルゴールを作っています。今日は、ニスを塗っていました。もう、組み立てている子もいます。

春がきた?

まだまだ寒い日が続きますが、昼休みは、校庭で遊ぶ子も多いです。その様子を眺めていると「先生、お花があるよ」と教えてくれました。「こんなに寒い中、花が咲いてるね!」と驚くと、「寒くないよ!」と元気な声が返ってきました。

全校集会

今日はオンラインで全校集会を行いました。今年は創立150周年を迎えるにあたり、少しずつ棚倉小学校や棚倉の地域の歴史を伝えていきたいと考えています。今日は「石からおしえてもらおう」ということで、正門を入ってすぐにある「萬古不動」の石や綺田西ノ城にある「災害記念塔」の話をしました。

手話教室 3年生

3年生の福祉教育では「手話」の学習です。今日は、手話サークル「てのひら」の方々に来ていただき、基本的な手話について教えていただきました。自分の紹介、あいさつなども学びましたが、「世界にひとつの花」という歌を手話で歌う練習もしました。「むずかし~」と言いながら、とても楽しそうに練習していました。英語や中国語のように、一つの言語として学びたいと思いました。

国際交流タイム

今日は全校で「国際交流タイム」の日でした。もともとは体育館で全校で取り組む予定でしたが、感染予防の観点から、各学級ごとに行うこととなりました。友好大使として来てくださったのは、インドネシア出身のリマンティ大使と中国出身の宋大使です。帰られるときには「棚倉小学校の子どもたちはとても元気で、楽しくて、私たちがエネルギーをもらいました。」とおっしゃっていました。子どもたちも、楽しく取り組みながら、外国のことや外国の文化について学習することができました。

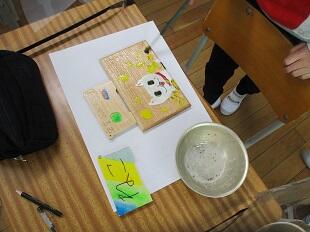

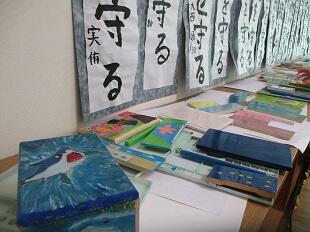

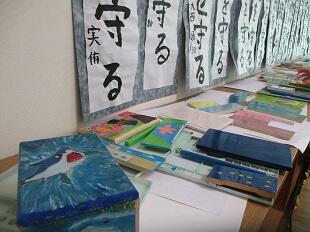

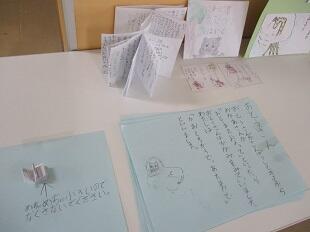

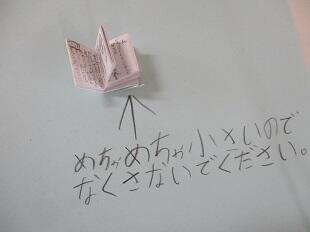

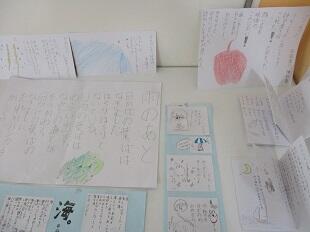

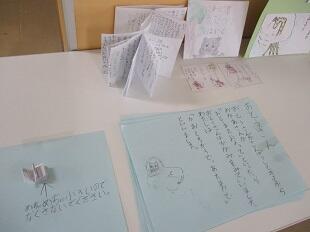

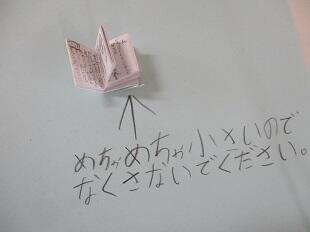

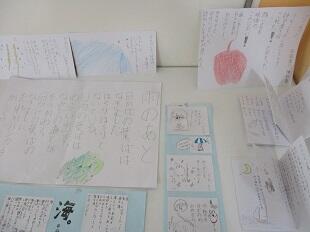

詩を味わう 5年生

5年生の国語で「詩を味わう」という学習をしました。自分の好きな詩を選び、それをいろいろな形で工夫して書きました。きれいなパネル風、おてがみ風、本の形・・・「好き」「おもしろい」という気持ちをいろいろな形で表現しています。とてもとても小さい本の形もあり、ついつい見てしまいます。

2月の壁飾り

今日から2月です。毎年のことですが、「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」ということわざを思い出します。しかし寒い中にも、春の日ざしを感じることもあります。今月の壁飾りは「鬼」がいっぱいです!風船をふくらませて、紙を貼り、その上に絵の具で塗ったり、目やつのを貼り付けたりしました。とても、かわいい鬼やユーモラスな鬼がたくさんいます。