2025年6月の記事一覧

林間学習に行ってきました~5年生~

6月19日(木)、20日(金)

「京都府立るり渓少年自然の家」に林間学習に行ってきました。

2日間 天気は 快晴!

子どもたちは 予定していた行程をすべて実施することができました。

大型アスレチック

ウォークラリー

そして・・・

キャンプファイヤー。

普段の 便利さから離れ

いつもは手を貸してくれる 家族から離れ

ついついやってしまう ゲームからも離れ

自然の中で 友だちと過ごした 2日間。

不便なことも

大変だったことも

友だちとなら すべて 楽しくのり越えられましたね。

「自分たちで 解決する!」

「自分たちで 考える!!」

日常の生活の中で、聞き流している言葉の大切さに

実感できた 素敵な2日間。

これからの成長に欠かせない時間になったはずです。

お家の人に 素敵な思い出を たくさん話してあげてください。

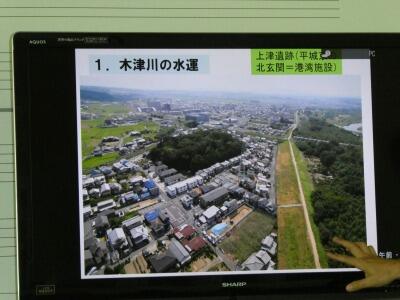

木津川の歴史と防災~6年生~

6月18日(水)は、文化財保護課の永澤様に

「木津川の水運と洪水に係る歴史的な事象について」

と題して、出前授業を行っていただきました。

木津川は、

奈良の大仏を建立するための「木材」の運搬に

大阪城の石垣の材料として「石」の運搬に

収穫された「お茶」の運搬に

鉄道が敷かれる前まで、

運搬の主役を担い 活躍していたことがわかりました。

「え!?貴族も木津の町を行き来してたの?」

「大阪城も木津川なしには 築城できなかったってこと!?」

「ここら辺には、昔、旅館もたくさんあったんだね!」

6年生では、社会科で歴史の学習が始まっています。

歴史に興味がある子どもたちにとって

大変ワクワクする話だったようです。

木津川の水運によってもたらされた”恩恵”を知ると同時に

過去の人々も木津川の氾濫に 大変悩まされていたことにも

気づけたようです。

水害を防ぐために

「設備」と「備え」そして「行動」

これらの重要性をまた一つ実感できたようです。

文化財保護課の永澤様

貴重な話を提供してくださり 本当にありがとうございました。

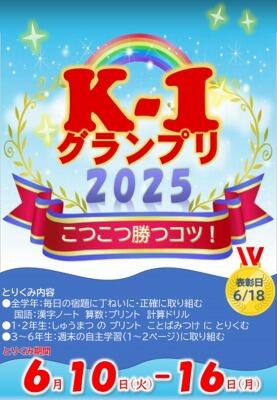

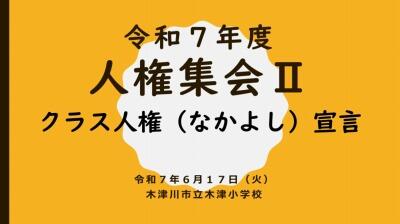

K-1グランプリが終了しました

6月18日(水)

K-1グランプリの結果発表・表彰式が行われました。

1学期も後半に入り

「宿題めんどうくさいな・・・。」

「べんきょう わからなくなってきたな・・・。」

新しい学年が始まったころと比べると

やる気が 少し下降気味な人たちも・・・。

そんな時にスタートした『やるきっづ週間』!

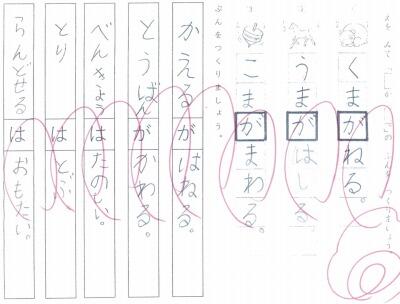

1年生も おぼえた「ひらがな」をつかって

ていねいに

文作りができましたね。

2年生になると

漢字 カタカナも使って

たくさんの言葉を正しく書く力をつける努力を

しています。

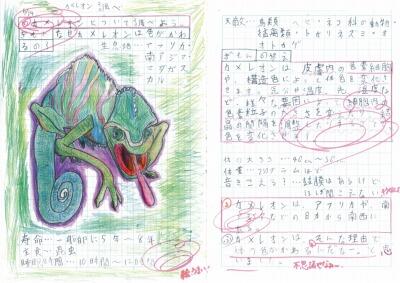

3年生以上は自主学習に取り組んでいます。

「めあて」を設定し 調べたことを 「まとめ」

学んだことを「ふりかえる」。

それらの流れをくり返すことによって

新しい知識に出会い

さらに学びたいという意欲が高まる。

学ぶことが

「めんどうくさい」⇒「おもしろい」

こう変わる瞬間がくれば

自分で工夫し 表現し 成果にもつながっていく

そんな木津小キッズが増えることを

願っています。

保護者の皆様

子どもたちは、1学期の学習のまとめに入っていきます。

今後とも 学校・家庭の両方で子どもたちを励ましていけるよう

ご理解とご協力よろしくお願いします!

人権集会Ⅱ~全校朝礼~

6月17日(火)

人権集会Ⅱを行いました。

前回の人権集会の後 各クラスでは、

自分たちのクラスの”現在地”を話し合い

”一人一人が大切にされるクラスになるには” を考えて

「クラスなかよし宣言」「クラス人権宣言」を作成しました。

「相手の気もちを考えて 行動しよう」

「ふわふわことばをつかい みんなわらい合えるクラス」

「だれとでもなかよく いやな思いをする人が いないクラスにします」

「一人一人の個性を大切にして 相手の気持ちを考え、善い行動ができるクラス」

クラスの代表者によって 堂々と発表されました。

自分も友だちも 大切にされるにはどうすればいいのか

「人権」という視点に立って 考えられていましたね。

人権担当の教師からは「自分事」という内容にふれた話がありました。

いじめや差別を受けた人を見たとき、

「もし自分だったら・・・」と考えるだけで、

その後の「行動」が変わるという内容でした。

「かわいそうだね」と思うのは、他人事。

「何とかしないと」と思うのは、自分事。

つらいこと 苦しいことがあった時に、行動し変えていける

そんな「人権感覚」をもった人・クラスを増やしていきましょう。

木津揚水機場や木津用水施設管理棟、ため池の見学に行きました~5年生~

6月10日(火)

5年生が木津揚水機場や木津用水施設管理棟、ため池の見学に行きました。

梅雨に入り、あいにくの雨でしたが、

めったに目にすることができない施設を見学できるということで

5年生は ワクワクしながら 出発!

まず向かったのは「木津揚水機場」

「こんなところに こんな施設があったんや。」

「車から、見たことある・・・」

子どもたちからは身近にあった施設に意外性を感じていたようです。

さて、管理棟の中には・・・

田畑に供給する「水量」

ため池の「水位」を

コンピューターを使って制御する設備が整えられており

離れた場所から、大量の木津川の水を調節していることに

子どもたちは 驚いている様子でした。

管理棟を後にした 5年生は

ため池と中央体育館周辺の田畑の見学へ。

たっぷり水をたくわえる「池」や広大に広がる「田んぼ」を見ると、

木津川の水によって どれだけ

「恵」がもたらされているか

実感できたのではないでしょうか。

谷口市長も参加してくださいました。

今回の見学にあたっては、山城広域振興局や木津川市農政課、木津土地改良区など、たくさんの方にお世話になりました。

子どもたちに多くの学びを与えてもらうことができました。

雨にも関わらず、わかりやすく教えてくださり

本当にありがとうございました。

川ゴミ調査を行いました~4年生~

6月6日(金)

4年生が川ゴミ調査に木津川に出かけました。

上から川を見下ろすことはあっても

木津川に下りて川を見るのは 初めての人ばかりでした。

※今回活動した場所は、立入禁止区域のため、事前に申請し、許可を得て入っています。子どもたちには、安全のため、立ち入らないように事後指導しています。

「木津川を美しくする会」と「木津川市環境課」からは

“木津川に生息している生き物のこと”

“木津川にゴミが増えたことで、生き物が減ってしまったこと”など、

それぞれの団体の方が説明してくださいました。

いざ ごみ拾い!

広い河川敷を行ったり来たり

班で協力してゴミを探します。

「先生!こんなゴミあったよ!!」

「なんでこんな所に あるのかな!?」

ゴミを集めながら 子どもたちは

「?」もたくさん集めているようでした。

30分程度で 何袋ものゴミが集まりました・・・。

ゴミの分別は後日ですが

一体どんなゴミが集まっているのでしょうね・・・。

4年生がゴミ拾いをしたことで

どことなく木津川も喜んでいるように見えました。

昔のように 木津川へ 生き物が戻ってくれるといいですね。

「木津川を美しくする会」 「木津川市環境課」の皆様

ご協力いただき ありがとうございました。

人権週間スタート~人権について考えよう~

6月5日(木)

木津小学校の 人権週間が始まりました。

「人権」

短い言葉で簡単に答えることは難しい言葉ですが、

人権主任の先生から、今行われている「大阪・関西万博」の中にも

人権について考える場面がたくさんあるという話がありました。

また、みんなで見たDVDでは、「差別」や「いじめ」を

‟自分とは関係のないこと” だと片づけないこと。

「関係ある」と考えることで 「差別」や「いじめ」を許さない雰囲気をつくることを学びました。

差別されたり いじめられたりしたときには、

ガマンするのではなく 自分が嫌だと感じたことを伝えることが

「これくらい フザケてるだけ」「イジってるだけ」という

相手の間違った認識に 気付かせることにつながることを学びました。

自分だったら・・・どうだろうな?

相手はどう感じたかな??

人権を守るためには、

「想像力」をはたらかせることが必要です。

各クラスで意見を出し合って つくった

「なかよし宣言」「人権宣言」

つくったことに満足するのではなく

クラス全員で 学校全体で 行動にうつし

人権を大切にする 小学校にしていきましょう。

愛光こども園さんからお花をプレゼントしてもらいました

6月5日(木)

愛光子ども園の年長さんが

木津小学校に来てくれました。

階段を上がって、1年生教室へ・・・。

花を届けに来てくれた年長さんと1年生。

「チェッコリ」をおどったり

「じゃんけん」をして楽しむことができました。

いただいた きれいな花

1組、2組の教室が

パッと明るくなりました!

職員室の入り口にも

いただいた花を飾らせてもらっています。

職員室に入る職員はもちろん、来校されるたくさんの

お客さんも、きれいな花を見て笑顔になられています。

愛光子ども園のみなさん

毎年 きれいな花を ありがとうございます。

大切に飾らせていただきます。

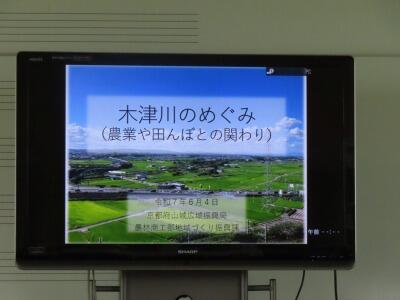

「木津川のめぐみ」って何だろう?~5年生~

6月4日(水)

京都府山城広域振興局の方に、出前授業をしていただきました。

5年生の学習テーマは「木津川のめぐみ」

市の名前にもなっている「木津川」は

わたしたちに 一体どんな「めぐみ」を与えてくれているのでしょう?

そんな「?」について くわしく説明してくださいました。

木津川の「めぐみ」・・・

それは何と言っても、「広い田畑への水の供給」です。

揚水機場のポンプたった1台で、何と1秒間に家のおふろ1杯分(200リットル)の水をくみあげるそうです。

豊富な水を確保できることで、広大な土地で「米作り」ができるようになります。

今、問題になっている 米不足

木津川があることで、お米を作るために欠かせない

「めぐみ」をもらっていることを知りました。

豊富な水を利用して広がる 田んぼ

この田んぼがあることで、わたしたちは さらに

「めぐみ」を受け取っていることを教えてもらいました。

①洪水を防ぐ

②美しい風景をつくる

③多様な生きものを育てる

・・・・・・・・・・

話を聞いた5年生は、

「え!?そうなん!!」

「田んぼ すごいやん!!」

これまでなかった 田んぼへの 興味が

一気に湧きあがってきたようでした。

木津川のめぐみを知るとともに 今、農家の方が減っていることも知った5年生。

「何とかしないと」

「せっかく めぐみがあるのに・・・」

今後の課題も感じたことで

自分たちがどんなアクションを起こさなければならないのか

次の一歩の必要性に気付いた人もいたようでした。

貴重なお話をしてくださった 京都府山城広域振興局の皆様

本当にありがとうございました。

フィールドワークに行ってきました~6年生~

6月4日(水)

昨日の大雨が嘘のように 本日は快晴。

6年生がフィールドワークに行ってきました。

学校近くにある「正覚寺」

木津川近くにあるこのお寺には

過去の洪水で 命を奪われた方々の

洪水供養阿弥陀石仏と供養碑がまつられています。

1712年8月19日に起きた木津川洪水では

多くの命が失われました。

昔は度々洪水が起こった木津ですが、

どうして今は安心して暮らせる場所になっているのでしょう・・・。

それは、苦い経験を経た‟人間の知恵”によるものだということがわかりました。

先日見学した、高山ダム。

大雨により水位が上がった木津川から逆流を防ぐためにつくられた

「木津合同樋門」

さらに、あふれそうになる支流の水を木津川へかき出すために設置された

「ポンプ」

実際に施設を見ることで

施設の人の話を聞くことで

そのありがたさに気付くことができたようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

危険性があるからこそ

どうすれば わたしたちは「安全・安心」を手に入れることができるのか

過去の歴史から考え 未来のために行動に移すことが

「防災」につながる

そんなことに気付くことができたフィールドワークだったようです。

6年生の学習も、色々な体験を積み重ねることで

深まってきています。

参観・PTA総会~ありがとうございました~

6月4日(水)

授業参観・PTA総会を行いました。

1学期も折り返し。

どのクラスも それぞれの雰囲気で 授業が進められていましたね。

算数 国語 家庭科・・・

毎日 少しずつ 色々な学びを深めていっています。

みなさんの 普段のがんばりを 感じてもらうことができましたね。

授業では、「わかる」を目指しています。

・・・「わかる」とは何でしょう?

自分だけ できても

それは 本当にわかったことにはなりません。

考えたことや気付いたことについて

友だちと ‟話し合える”

困っている 友だちに ‟伝えることができる”

友だちに 自分の考えを説明できたとき

ようやく 本当に「わかった!」と言えるのではないでしょうか。

だからこそ 学校という場に集まり

友だちと先生と一緒に 授業をしている意味があるのでしょうね。

一日一日を大切に 友だちと先生と進んでいきましょう。

保護者の皆様

今後ともご家庭での支援と学校へのご協力をよろしくお願いします。

以下のPDFファイルをご確認ください。

木津川市において、「震度5弱」以上の地震が発生した場合は、臨時休校となります。

〇下校後から24時までに地震が発生➡翌日<臨時休校>

〇0時から登校するまでに地震が発生➡当日<臨時休校>

詳細は以下をクリックし、ご確認お願いいたします。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

きづ~なちゃん

木津川市立木津小学校

〒619-0217

京都府木津川市木津町内垣外95番地

TEL.0774-72-0038

FAX.0774-72-3852

タブレットパソコン使用上・オンライン授業のルール(木津川市教育委員会/令和7年8月改訂)

昨今、子どもたちを取り巻くスマートフォン等の危険性が社会問題化し、インターネットトラブルが相次いでいます。

インターネットを安全かつ適切に利用するために、スマートフォン・携帯電話等の利用のルールとマナーについて、以下のリーフレットを参照し、今一度、各ご家庭でしっかり話し合ってみていいかがでしょうか。

スマホ対策啓発リーフレット.pdf

本校の運動場は、他の学校と比べ非常に狭い状況です。したがって、安全に楽しく子どもたちが活動したり遊んだりすることができるよう、いろいろな約束事を決めています。

運動場の使い方について、子どもたちには以下のとおり指導していますので、お知りおきください。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

〇 休み時間では、ボールを蹴る遊び(サッカー・キックベースなど)はしない。

・ 予期せぬ方向から強くボールが当たってしまいます。

〇 放課後、バットや硬いボール(軟球・硬球など)を使って遊ばない。

・ 他の遊んでいる子どもたちに強いボールが当たってしまいます。

・ 校舎のガラスが破損したことがあります。

・ 防護ネットが低く、近隣のお宅の屋根に何度もボールが当たっています。

〇 放課後、学校へはお菓子を持ってこない。

・ お菓子の袋などのポイ捨てが目立ちます。

学校では折に触れ、下校時や帰宅後の遊び方や不審者への対応について子どもたちに話をしています。しかし、学校の近くでは、同じ地域の子どもたちがたくさんいますが、だんだんと家に近づくにつれて人数が減ってきます。家の近くでは1人になってしまう子も少なくない状況です。

◎下校の時刻に合わせて・・・

子どもたちの下校の時刻に合わせて、買い物にでていただいたり、庭にでていただいたり、ペットの散歩をしていただいたりすると、少しでも多くの目で子どもたちを見守ることができます。

◎自転車に 防犯パトロールシートを・・・

防犯パトロールと書いたシートをPTA・学校で作成しています。自転車のかご等につけていただくと犯罪等の抑止力になります。

◎登下校見守りボランティア

地域の方が地域協力員(見守りボランティア)として、水曜と金曜に交代で通学路で子どもたちを見守っていただいています。冬の寒い時、夏の暑い時でも立っていただいており、とても感謝しております。子どもたち全員、年度末にはお礼の言葉を書いた色紙をボランティアの方に渡しています。もし、お時間ございましたら子どもたちの見守りボランティアにご登録ください。ご自宅の近くでも、交差点等でもご都合のよい場所でけっこうです。