活動のようす アーカイブ

2018年1月の記事一覧

子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業(2年)

先日の土曜参観2年生の授業「子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業」でゲストティーチャーとして京都市動物園から田中さんに来ていただき、普段見ることの出来ない動物たちの様子(カバの体重測定やオオサンショウウオのケンカ、動物の出産など)を映像を交えてお話しいただきました。子供達も興味津々で、とても楽しい出前授業となりました。

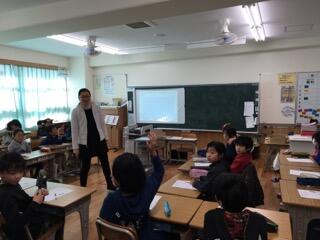

池上コーチの一語一得(PTA人権講演会)

先日、土曜参観後のPTA人権講演会の一コマです。

「池上コーチの一語一得」と題しての講演で、「伸ばしたいなら、離れなさい」という著書から、いくつものエピソードをわかりやすくお話いただきました。ご自身が勤務されている大学の学生達が指示待ちで、1年がかりで変わって行くエピソードから始まり、「自分で考える子にする」ためには、①失敗を経験させる。(失敗しても大丈夫だという安心感を)②できる限り大人が消える。(手を出さず口を出さず、見守りましょう)③自分でやりきらせる。(自立するということは他人に迷惑をかけないということであり、ある意味厳しさが必要である。)④親が答えを持たないこと。⑤褒めるより認める。等が大切な事を子どもを取り巻く環境と関連づけながら丁寧に説明され、納得の連続でした。また、学校教育の在り方についても示唆に富んだお話で、本校の中でも活かしていきたいと感じました。

「池上コーチの一語一得」と題しての講演で、「伸ばしたいなら、離れなさい」という著書から、いくつものエピソードをわかりやすくお話いただきました。ご自身が勤務されている大学の学生達が指示待ちで、1年がかりで変わって行くエピソードから始まり、「自分で考える子にする」ためには、①失敗を経験させる。(失敗しても大丈夫だという安心感を)②できる限り大人が消える。(手を出さず口を出さず、見守りましょう)③自分でやりきらせる。(自立するということは他人に迷惑をかけないということであり、ある意味厳しさが必要である。)④親が答えを持たないこと。⑤褒めるより認める。等が大切な事を子どもを取り巻く環境と関連づけながら丁寧に説明され、納得の連続でした。また、学校教育の在り方についても示唆に富んだお話で、本校の中でも活かしていきたいと感じました。

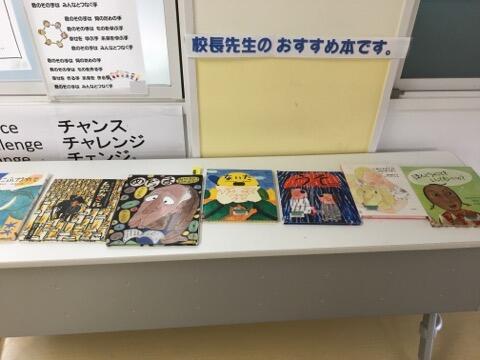

校内読書週間

今日から、2月9日までの2週間は第3回校内読書週間です。

さわやかタイム(朝学習)は読書に取り組み、お話バザール(教師による読み聞かせ)や図書委員会による読み聞かせ等も予定しています。

これを機会に子供達に読書の習慣が身について欲しいと思います。

(校長室の前にも先週から「オススメ図書」を並べています。)

さわやかタイム(朝学習)は読書に取り組み、お話バザール(教師による読み聞かせ)や図書委員会による読み聞かせ等も予定しています。

これを機会に子供達に読書の習慣が身について欲しいと思います。

(校長室の前にも先週から「オススメ図書」を並べています。)

土曜参観

今日は、土曜活用で1,2時間目は参観授業、その後はPTA人権講演会がありました。

土曜日ということで、たくさんの保護者のみなさんに来ていただくことができて、子供達は普段以上にとっても(先生達も)張り切っていました。なかには、中学生のお兄さんお姉さんの姿も見られ、成長ぶりを嬉しく思いました。

授業の内容等については、またあらためて個別に紹介したいと思いますが、今日のところはダイジェストで紹介しておきます。

土曜日ということで、たくさんの保護者のみなさんに来ていただくことができて、子供達は普段以上にとっても(先生達も)張り切っていました。なかには、中学生のお兄さんお姉さんの姿も見られ、成長ぶりを嬉しく思いました。

授業の内容等については、またあらためて個別に紹介したいと思いますが、今日のところはダイジェストで紹介しておきます。

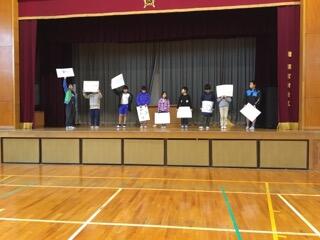

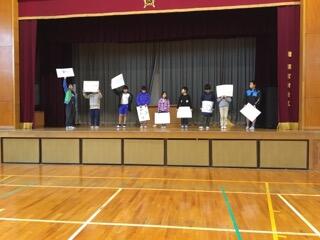

給食感謝の集い

今日は、棚倉小学校給食感謝の集いです。山城給食センターから山本所長さん、調理員の前田さん、栄養教諭の吉田先生に来ていただき、配膳員の古谷さんも加え、日頃からお世話になっている給食についてのお話を聞いたり、プレゼントを渡したりしました。

給食の歴史を見てみると、明治22年に始まって以来、各地に広がりましたが、戦争の影響などによって一旦中断されました。しかし児童の栄養状態の悪化を背景に再開を求める声が高まり、昭和22年から再開され今年で71年目を迎えます。

今週は、給食週間にちなんで「京都の味めぐり給食」が提供されるなど献立も工夫していただいています。

最後に給食委員会のクイズコーナーもあり、みんなで給食について考えることができました。

給食の歴史を見てみると、明治22年に始まって以来、各地に広がりましたが、戦争の影響などによって一旦中断されました。しかし児童の栄養状態の悪化を背景に再開を求める声が高まり、昭和22年から再開され今年で71年目を迎えます。

今週は、給食週間にちなんで「京都の味めぐり給食」が提供されるなど献立も工夫していただいています。

最後に給食委員会のクイズコーナーもあり、みんなで給食について考えることができました。

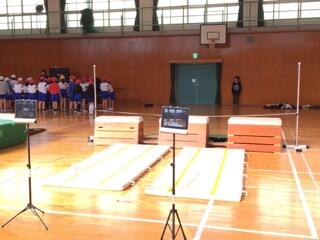

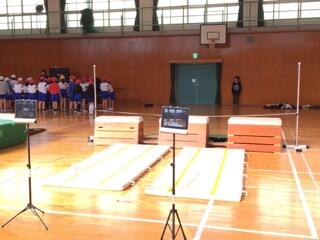

跳び箱(4年生)

今日は、4年生の跳び箱の授業を紹介します。ipadのディレイカメラというアプリを使っての授業です。自分が跳び箱を跳んだ7秒後に再生されるというアプリで自分が跳んだ直後に自分のフォームを確認しながら練習をします。これまでの授業では「膝が開いているよ。」とか「右手をもっと強く。」といった助言をしても、自分ではイメージしにくかったことが、直後に自分で確認できて、すぐに修正することにつながりやすいという意味で優れものだと思います。5年生の中村先生の出前授業でしたが、子供達はイキイキと元気に学習することができていました。

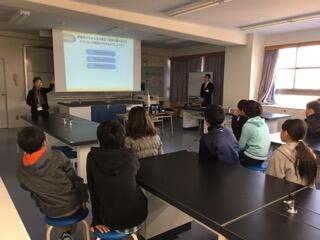

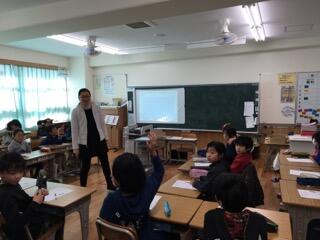

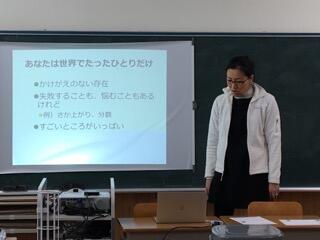

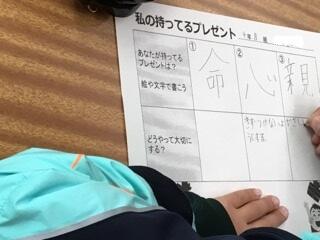

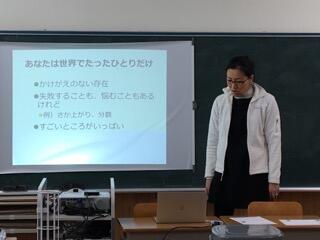

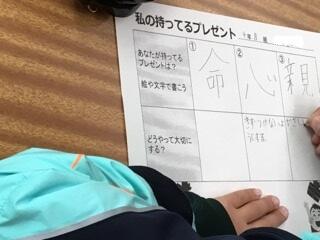

知的好奇心をくすぐる体験授業(4年)

今日は、「知的好奇心をくすずる体験授業」という京都府の事業を活用して、京都大学医学部付属病院倫理支援部から竹之内先生をゲストティーチャーとしてお招きし、4年生が受講しました。「私たちが生まれたときから持っているプレゼントって何?」「みんなが持っているプレゼントって何?」という質問からはじまり、命や心、自分、家族、仲間・・・。かけがえのない自分を大切にしていってほしいという先生のメッセージを子供達はしっかりと受け止めながら、それぞれが自分の大切なものを考えることができた素敵な出前授業でした。

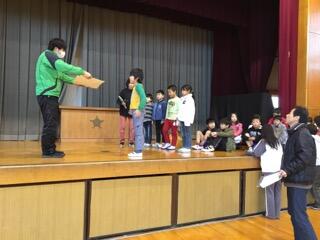

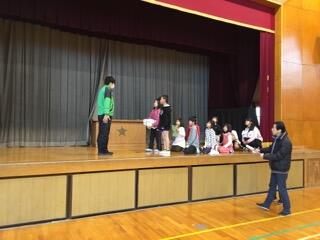

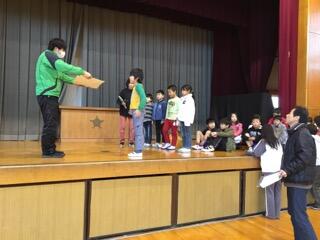

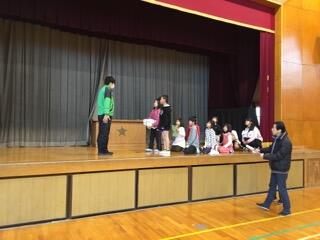

給食感謝集会に向けて

1月24日から1月30日までの1週間は「全国学校給食週間」となっていますが、本校でも給食感謝の集いが今週金曜日(26日)にあります。

今日は、集いに向けてのリハーサルということで、各クラスの代表と給食委員会の子供達で流れの確認を行いました。それぞれの学級では、給食センターの方や配膳員さんへのプレゼントを作り当日を迎えます。食育に対する意識がどんどん高まる中、子供達にとっても「自分たちの食を見つめる」大切な機会としたいと考えています。

今日は、集いに向けてのリハーサルということで、各クラスの代表と給食委員会の子供達で流れの確認を行いました。それぞれの学級では、給食センターの方や配膳員さんへのプレゼントを作り当日を迎えます。食育に対する意識がどんどん高まる中、子供達にとっても「自分たちの食を見つめる」大切な機会としたいと考えています。

児童集会

今日は毎月恒例の児童集会です。

最初に安全委員会から、前回の廊下歩行最優秀クラス(3花)の表彰があり、続いて棚スペ(児童会本部が企画する、ゲームやイベント)がありました。

各班対抗で、手つなぎで内向きから外向きへ、またその逆。そしてフラフープくぐり(手つなぎを離さずに、フープをどんどん次の人にくぐって回していきます)等のゲームを楽しみました。今朝の体育館はとても寒く、子供達の表情は硬かったのですが、いつの間にか笑顔でいっぱい。笑い声に包まれて楽しい1週間のスタートでした。

最初に安全委員会から、前回の廊下歩行最優秀クラス(3花)の表彰があり、続いて棚スペ(児童会本部が企画する、ゲームやイベント)がありました。

各班対抗で、手つなぎで内向きから外向きへ、またその逆。そしてフラフープくぐり(手つなぎを離さずに、フープをどんどん次の人にくぐって回していきます)等のゲームを楽しみました。今朝の体育館はとても寒く、子供達の表情は硬かったのですが、いつの間にか笑顔でいっぱい。笑い声に包まれて楽しい1週間のスタートでした。

合唱指導(6年生)

岐阜聖徳大学の加藤晴子先生に来ていただき、合唱指導をしていただきました。

今回の曲は、ゆずの「友~旅立ちの時~」という曲です。まだ曲に出会って間もないということもあって、表現するというところまではいきませんでしたが、「完成したものを手直しするよりも、イメージを一緒に作っていくという意味で良かったと思います。」とおっしゃっていただき納得でした。「詩にこだわること」「かけあいで対話するこt。」「姿勢」「イメージを膨らませること」「発声の方法」等々貴重なアドバイスをたくさんいただきました。次回(来月)の指導までにしっかりと歌い込んで棚倉小6年の「友」を聞いていただきたいと思います。

今回の曲は、ゆずの「友~旅立ちの時~」という曲です。まだ曲に出会って間もないということもあって、表現するというところまではいきませんでしたが、「完成したものを手直しするよりも、イメージを一緒に作っていくという意味で良かったと思います。」とおっしゃっていただき納得でした。「詩にこだわること」「かけあいで対話するこt。」「姿勢」「イメージを膨らませること」「発声の方法」等々貴重なアドバイスをたくさんいただきました。次回(来月)の指導までにしっかりと歌い込んで棚倉小6年の「友」を聞いていただきたいと思います。

大縄大会(本番)

今日は、体育委員会主催のファミリー班対抗大縄大会の本番でした。

どの班も練習のおかげで、上手に跳べるようになってきていて見違えるような班もありました。最もたくさん跳べた班は、赤組3班で111回。終わった後に聞いてみると、「最初は50回ぐらいしか跳べなかったけど、みんなで前に前に詰めるように声かけをして、だんだん記録が伸び始め、今日は最高記録だった。」と満足そうでした。白組の最高記録は16班で85回。トータルは赤組が811回、白組が752回で赤組の勝利で幕を閉じました。計画から運営まで体育委員の5,6年生が中心となって顔晴りました。ファミリー班の絆がまたひとつ強くなったと思います。

どの班も練習のおかげで、上手に跳べるようになってきていて見違えるような班もありました。最もたくさん跳べた班は、赤組3班で111回。終わった後に聞いてみると、「最初は50回ぐらいしか跳べなかったけど、みんなで前に前に詰めるように声かけをして、だんだん記録が伸び始め、今日は最高記録だった。」と満足そうでした。白組の最高記録は16班で85回。トータルは赤組が811回、白組が752回で赤組の勝利で幕を閉じました。計画から運営まで体育委員の5,6年生が中心となって顔晴りました。ファミリー班の絆がまたひとつ強くなったと思います。

あいさつ&エコ運動(児童会)

今日はあいさつ&エコ運動の朝です。

山城中学校の生徒会とのコラボ活動でもあり、卒業生の生徒会役員も来てくれました。

「どう?棚倉小学校の子供達の挨拶、良くなったでしょう?」とたずねると、「本当に前とは大違いです。」とうれしそうに答えてくれました。

寒さはどんどん厳しくなっていますが、子供達は毎朝元気いっぱい。気持ちの良い「おはようございます。」の声が響いています。

また、アルミ缶、プルトップもみなさんの協力でだいぶ貯まっています。今後ともよろしくお願いします。

山城中学校の生徒会とのコラボ活動でもあり、卒業生の生徒会役員も来てくれました。

「どう?棚倉小学校の子供達の挨拶、良くなったでしょう?」とたずねると、「本当に前とは大違いです。」とうれしそうに答えてくれました。

寒さはどんどん厳しくなっていますが、子供達は毎朝元気いっぱい。気持ちの良い「おはようございます。」の声が響いています。

また、アルミ缶、プルトップもみなさんの協力でだいぶ貯まっています。今後ともよろしくお願いします。

避難訓練(地震)

今日は、2時間目の終わりに避難訓練を実施しました。緊急地震速報を校内放送で流し、一旦は安全確保のため机の下に入って待機します。揺れが収まったということで各担任の指導のもと体育館に避難しました。前回の休み時間の時よりも、全体として静かに避難することができていました。避難に要した時間は3分30秒。これはなかなか素早く行動できたと思います。

23年前の今日、午前5時46分、マグニチュード7.3の地震で6000人以上の尊い命が犠牲となったこと。いつ大きな地震が起こるかもしれないこと。まず自分の身を守ることが大切なこと等を話しました。

23年も経過すると、少しずつ阪神淡路大震災のことも遠い昔のことになってしまっているように思いますが、きちんと伝えていくことも私たち大人の大切な役目のひとつだと思います。

23年前の今日、午前5時46分、マグニチュード7.3の地震で6000人以上の尊い命が犠牲となったこと。いつ大きな地震が起こるかもしれないこと。まず自分の身を守ることが大切なこと等を話しました。

23年も経過すると、少しずつ阪神淡路大震災のことも遠い昔のことになってしまっているように思いますが、きちんと伝えていくことも私たち大人の大切な役目のひとつだと思います。

委員会活動(5,6年)

今日は、6校時に委員会活動がありました。5,6年生がそれぞれ、児童会、体育、放送、図書、安全、保健、飼育園芸、給食、環境に分かれて、日常的に当番活動や創意工夫を凝らした主体的な活動を行っています。今日は、日常活動を振り返ったり、今後の計画を練ったりするための話し合い活動や普段できないような活動を行っていました。こうした委員会活動が全校の学校生活に潤いやメリハリをもたらしてくれています。高学年ならではの大切な活動です。

棚倉陸上教室

毎週金曜日の放課後1時間、棚倉陸上教室に取り組み始めて4年目ですが、3学期からは来年度を見通して、4年生の希望者も参加することができます。2018年の第1回陸上教室には、4年生の希望者が20人以上も参加してくれました。軽いウォーミングアップの後、自己紹介をして、まずはサーキットトレーニングを3セット。その後は50mのタイム計測とミニハードル。サーキットは、きちんとやるとハードなトレーニングですが、子供達にとってはこれが一番難しいところです。大人は意識できるのですが、子どもには「きちんとフォームを意識して正しい動きをする。」ということが難しいのです。少しずつ意識の向上と体力、技術の向上を目指していきたいと思います。大切な事は、ゴールデンエイジの子供達が運動を楽しみ、好きになるということだと考えています。

(しかし、冬場はグランドのコンディションが悪いのが悩みの種です。)

(しかし、冬場はグランドのコンディションが悪いのが悩みの種です。)

ファミリートーク(全校道徳)

1月のファミリートークは、「日本一の大縄大会にするためには・・・。」というテーマで話し合いました。「全員が楽しいことが大切だ。」そのためには「励まし合うこと」「失敗しても前向きに。」「高学年は優しくすること。」「コツを教えてあげること。」等たくさんの意見が出ました。今日の第1回目の練習をした後だったので、よりイメージを持ち考えやすかったと思います。最後に中心指導の中村先生から①ハイハイハイハイとみんなで声を合わせると良い。②歌を歌いながらするのも良い。③上手くいった時には、みんなでハイタッチをすると良い。 というアイデアを教えてもらいました。

次回からの子供達の練習も、今日のファミリートークをきっかけに、少し変わるかもしれません。

次回からの子供達の練習も、今日のファミリートークをきっかけに、少し変わるかもしれません。

大縄大会の練習

今日からファミリー班による大縄大会に向けての練習が始まりました。

第1日目ということで、最初に体育委員会からの説明があり、その後各班での練習タイム。最後に班ごとに振り返りを行いました。これから、どの班でも練習を重ねることで上手になることを通して班の絆も太くなっていくことでしょう。

第1日目ということで、最初に体育委員会からの説明があり、その後各班での練習タイム。最後に班ごとに振り返りを行いました。これから、どの班でも練習を重ねることで上手になることを通して班の絆も太くなっていくことでしょう。

書き初め(2年生と6年生)

今日も昨日に続いて書き初めに取り組んでいるクラスの紹介です。

2年生は、教室で硬筆による書き初めです。クラスの目標と自分の目標を一生懸命丁寧に書きました。6年生は体育館で「伝統を守る」と書きました。一文字一文字に、一画一画に心を向けて書く子供達の表情は真剣そのものでした。

2年生は、教室で硬筆による書き初めです。クラスの目標と自分の目標を一生懸命丁寧に書きました。6年生は体育館で「伝統を守る」と書きました。一文字一文字に、一画一画に心を向けて書く子供達の表情は真剣そのものでした。

朝の子供達

今朝は、今年一番の冷え込みで道路はあちらこちらでうっすらと雪が積もったり氷が張ったりしていました。そのおかげで手に氷や雪玉を持って登校してくる子供達がたくさんいました。ただ、校門をくぐると児童玄関までの間が凍ってツルツル滑るものですから、何人かは転んでいましたし、元気な男の子はスケートのように滑って楽しんでいました。

寒いときでも子供達はそれを遊びにして楽しんでしまいます。さすがです。

寒いときでも子供達はそれを遊びにして楽しんでしまいます。さすがです。

書き初め(5年生)

今日の5年生は、書き初めです。体育館に集まって一同に紙に向かいます。凛とした空気の中で、それぞれ気持ちを引き締めてお手本を一生懸命見ながら、集中して取り組んでいました。物音ひとつしないぐらいの静寂。まさに「シーン!」

さすが5年生という素晴らしい時間でした。

さすが5年生という素晴らしい時間でした。