活動のようす アーカイブ

2022年1月の記事一覧

入学説明会

今日は令和4年度入学説明会がありました。今年は、新入生のみなさんにも来てもらって、保護者が説明を聞いておられる間は、5年生と交流する予定でしたが、感染予防の観点から、保護者対象の説明会と物品販売のみとなりました。しかし、新入生たちが少しでも棚倉小学校に入学することへの不安を減らし、楽しみにして入学してくれることを願って、5年生たちが「がっこうしょうかい」の動画を作成しました。これを見て、本当に入学を楽しみにしてくれることを願っています。

凧あげ 1年生

1年生の生活科では「むかしあそび」に取り組んでいます。今日は凧あげをしました。自分でつくった凧をあげるので、とても楽しみにしていました。また、今日は、凧あげ日和!いいお天気であまり寒くなく、適度な風もあり。最初はうまくいかなかったようですが、だんだんコツをつかんでうまくあげられるようになっていました。先生が「あと5分です。」と言うと「え~~」「もっとやりたーい」の声が・・・

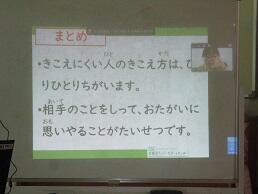

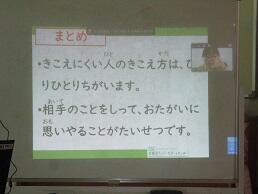

きこえの教室 2年生

福祉教育の一環で、2年生は「きこえの理解教育」として、聾学校の今川先生に来ていただきました。補聴器をつけて聞いてみる、などの体験もあり、お話を聞くだけではわかりにくいことがよくわかったと思います。「聞こえない・聞こえにくい」という障害は見ただけではわかりにくい障害です。この学習を通して、見ただけではわかりにくいことにも想像して考えてみる、という姿勢を養いたいと思います。

なわとび&エコ運動

今週から、プール横になわとびがしやすくなるジャンプ台のようなものを設置しています。大きな板を組み合わせて作られたもので、少し”しなる”ので滞空時間が長くなるのでしょうか、二重跳びがしやすい、とかで 子どもたちに人気です。また、今日は、エコ運動の日だったので、環境委員が空き缶をつぶしていました。家から空き缶を持たせていただいてありがとうございます。

現在、学校全体で大縄とびに取り組んでいます。本来なら、ファミリー班で行っていたのですが、感染予防の観点から学級のチャレンジに変わりました。1年生には難しいのでは・・・?と心配しているのですが、1年生どうしで練習している姿も見られます。

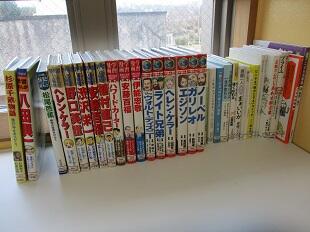

本の紹介 図書委員会

先週の委員会活動で、図書委員会では「おすすめ本」の紹介を作ってくれました。今年度はPTA予算からも学校図書購入のための予算額を増やしていただいたおかげで、図書室の蔵書も充実してきました。

きこえの教室 1年生

今日は、福祉教育の一環で、1年生は「きこえの教室」がありました。もとは講師の先生に来ていただく予定でしたが、感染予防の観点からオンラインで行ってもらいました。講師は、スーパーサポートセンターの増森先生です。教室とのやりとり、ということもあり、増森先生の方が子どもたちの質問や答えを聞き取りにくい場面がありました。そこで子どもたちは、腕を使って〇や✕を表したり、マイクの近くで大きくゆっくり話す必要が出てきました。まさしく聞こえにくい方とつながるときに必要なことです。具体的なことを教えてもらいながら、体感することもできたと思います。また、静かな環境を作ることの大切さもわかったと思います。とても静かに集中して取り組めていました。

給食感謝の集い

今日から給食週間です。例年「給食感謝の集い」として、給食センターの方々に来ていただいて、子どもたちから感謝のメッセージやプレゼントを贈ったりしていたのですが、新型コロナウィルス感染症の感染予防の観点からオンラインで行うこととしました。給食センターからは栄養教諭の乾先生に来ていただき、給食に関する話をしていただいた後、給食のカレーが調理されて配送されてくるまでの動画を見せていただきました。新しい給食センターの様子もよくわかりました。オンライン配信は会議室から、給食委員の進行で進めました。待機している給食委員たちは、感染予防の観点から会議室前で画面を見ていました。寒い中ですが、がんばってくれました。

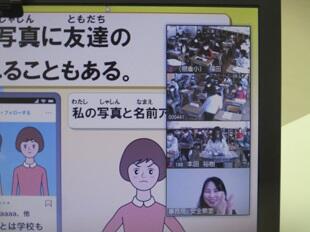

スマホ・ケータイ人権教室 5・6年生

今年度の文化事業として、「スマホ・ケータイ人権教室」を体育館で、児童・保護者対象に行う予定でしたが、コロナウィルス感染症の感染予防のため、体育館での開催を中止といたしました。しかし、児童だけでも、ぜひ聞いてほしいと思い、講師の方々にお願いしたところ、各教室をつないでZOOMで開催することができました。人権擁護委員の松井様には本校の会議室に来ていただき、講演に参加、お話もしていただきました。各教室でもしっかり取り組めたと思います。

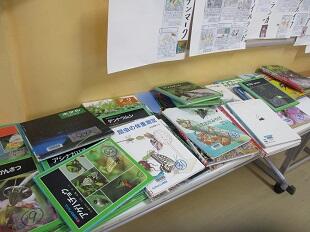

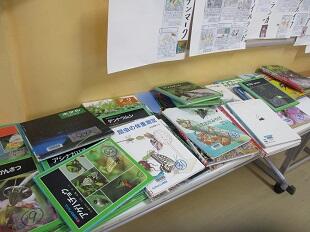

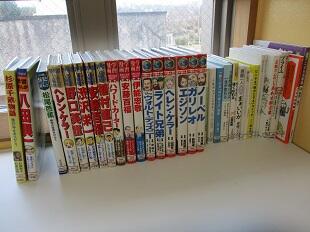

並行読書あれこれ

今年度から、国語科の研究もあり「並行読書」を進めています。子どもたちは朝読書で自分の好きな本を読んでいますが、今、学習している教科書教材に関係のある本を教室近くにたくさん置くことで、ちがう本も読むようにしています。教材が変わるたびに、担任がテーマを決めています。そして、図書館司書の先生に選書して教室や廊下にたくさん置いてもらっています。そうすることで、教科書教材の学びが深まったり、自分の興味以外のジャンルの本に触れる機会にもなります。

<1年生>

<3年生>

<6年生>

<1年生>

<3年生>

<6年生>

水曜日は国語道場

朝の10分間は基本的に朝読書ですが、水曜日だけは「国語道場」に取り組んでいます。「国語道場」とは、書く力をつけていくための取組です。多くの教材は、当該学年のものに取り組みますが、これは自分のペースで自分のレベルにあったものに取り組んでいきます。五十音順、似ている音の表記、助詞、小さく書く文字・のばす音の表記、濁音、かぎかっこの付け方、接続語、カタカナ表記、こそあどことば、主語述語、などのワークシートが用意されているので、各自で取りに行って取り組んでいます。

委員会活動 5・6年生

今日は委員会活動がありました。児童会本部役員会、体育・図書・保健・放送・広報・環境・給食の7つの委員会があります。それぞれの役員会や委員会で「学校を良くするためにどんなことをしていけばいいか」を考え、活動しています。3学期はじめの大切な委員会活動ですが、コロナ対策をふまえ、全体で話し合うのは15分程度とし、その後は、自分の教室で活動することとなりました。

けん玉教室 1年生

昨日のできごとになります。1年生では、ボランティアの中林さんに来ていただいて、けん玉教室がありました。けん玉遊びでは、体の芯がぶれないように姿勢を正しく保つことが必要です。そのため、けん玉を練習することは、体幹が鍛えられ、運動感覚やバランス感覚を鍛える効果もあるそうです。これをきっかけに、楽しみながら、体を作ることに役立ててほしいです。

避難訓練(地震)

今日は1月17日。27年前の今日、阪神・淡路大震災が起こりました。木津川市でも一斉にシェイクアウト訓練が行われたようですが、本校でも地震を想定した避難訓練を行いました。みんなで避難するときの「おかしも」(おさない・かけない・しゃべらない・もどらない)を確認し、シェイクアウト訓練も行いました。そして、地震はいつもみんなといっしょにいるときに起こるわけではないので、「頭を守る」「ゆれがおさまるまでじっとする」「ゆれがおさまったら建物からはなれる」といった基本的なことも確認しました。この訓練がいかされないことが一番ありがたいのですが、トンガの噴火など自然状況からはそうはいきません。自分の命を自分で守る、という姿勢も育てたいです。

書き初め 3年生

「教室が静かだな・・・」と思って、そろりとのぞいてみると、書き初めをしていました。「字と字の間があきすぎ・・」「’お’の字がむずかしいな・・」「’正’はうまくいったのに、’月’がゆがんでしまった・・」独り言を言いながら、集中して取り組んでいました。教室のあちこちに元気な「お正月」が並んでいました。

フリージアの観察 2年生

2学期にフリージアの球根を植えました。この寒い中でも、フリージアの芽が出ています。2年生たちも、寒さに負けずに観察・記録をしていました。

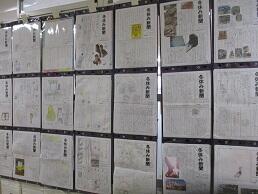

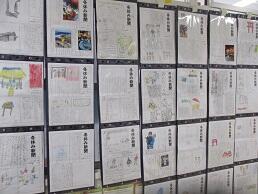

いろいろな冬休み 3年生

廊下に「冬休み新聞」が掲示されていました。家族でお餅を作ったこと、USJに遊びに行ったこと、トランプで盛り上がったこと、親戚に会って楽しかったこと、旅行に行ったこと・・・などそれぞれのご家庭で楽しい冬休みを過ごしたことが伝わってきました。また、写真やイラストを使ってうまくレイアウトできている新聞も多く、子どもたちの工夫のあとが見られます。自分の経験したことをもとに作成したことで、「書く力」が育つことにつながっていると思います。

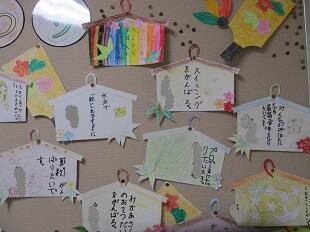

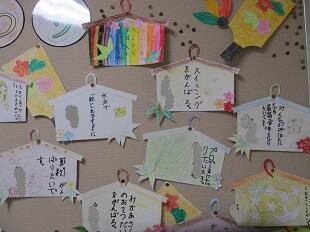

1月の壁飾り

毎月、ひまわり学級で、1階の掲示板を飾ってもらっています。今月は「絵馬」です。それぞれの今年の目標を書いた絵馬が、お正月らしく、楽しく、盛り上げてくれています。

3学期始業式

3学期が始まりました。今年もよろしくお願いいたします。今日は、あいにくの天気となりましたが、子どもたちは元気に登校していました。感染症対策のため、式は2部制で行っています。子どもたちには、感染症対策はずっとしていかなくてはいけないけれど、心はウイルスに負けないでほしいこと、3学期は下の学年の手本となる行動をしてほしいことを話しました。寒い中ででしたが、きちんと聴けていたと思います。