気持ちの良い「ハイ!」はやる気を掻き立ててくれます。

授業中に、「ハイ!」と同時にピンと伸びる手。返事の「ハイ!」友だちのモチベーションも高めてくれます。もちろん先生も。

大きな声を出し過ぎるのではなく、歯切れのよい元気な声。

まだまだ低学年では、「ハイハイハイ」と何度も言ってしまいがちですが、1回に心を込めて言ってみましょう。

「ハイ!」

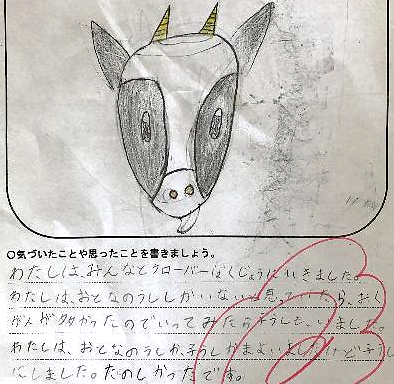

昨日、6年生は総合的な学習の時間「ふるさと再発見~私たちの加茂~」の学習で、加茂町恭仁にある恭仁京跡・海住山寺を探索しました。ふるさと案内人さんにお世話になり、幻の都とも呼ばれ、大仏造立の詔や墾田永年私財法が発布されるなど歴史上重要な位置を占めていたなど、ふるさとの歴史を発見していきます。

どんなことがあり、どんなものがあるのか。

加茂には、まだまだたくさんの魅力がつまっています。

自分たちのまちの歴史を調べ、ふるさとの魅力を知り、発信していって欲しいと思います。 5年生は「一色入魂」一色一色に全力を傾けること。精神を集中して、砂絵を完成させること。

自分の名前を芸術作品に仕上げていきます。カットした部分に砂を乗せていく細かい作業です。この時間は扇風機の心地よい風さえ邪魔になります。

単色で使うだけではなく、砂と砂を混ぜて、微妙な色加減も表現しています。

学校のあちらこちらでタブレット型パソコンなどのICT機器が活躍しています。Teamsでビデオ会議の練習をしたり、カメラ機能を使って学習素材を観察したり。発表ノートを使って、自分の考えを発表したり、意見を比較したり。1年生から6年生まで、みんなが使っていくとタブレット型PCを利活用しながらの授業が自然な風景となっていきます。

あんな使い方もこんな使い方もできるのかと、学習の可能性が広がっていきます。

ICT機器の良さを生かしながら、これまでの学習をより深めていきましょう。

2年生が実験を通して、水の量感を学びました。コーヒーカップや水筒、鍋などに、どれくらいの水が入るのかを予想し、確かめていました。

「コーヒーカップには400mL入る!」「水筒には1dL入る!」確かめてみるとずいぶん違っています。量感が養われてくると、「少なすぎる!」「多すぎる!」「そんなはずはない!」が感覚としてわかるようになります。▢にはどんな単位が入りますか。

①お風呂の水の量 200▢

②教科書の厚さ 1▢

③教室の面積 63▢

200mL!? 1mm!? 63㎠!? 量感があると測らなくてもどれも「そんなわけはない!」となります。

答えは、①200L ②1㎝ ③63㎡ 授業と生活経験の両輪で量感をつかんでいってほしいと思います。

今も昔も変わらない願い事もあれば、今だからこその願い事もあります。時代や世間が七夕の短冊には映し出されています。

「ころながおわりますように」

今年の7月7日は、夜に星空を望むことができるのか。予報は雨がちのようですが、ころころ変わる空模様なので可能性は十分ありますね。

「じめじめ」湿気が多く不快なさま。しめっぽくて陰気なさま。活気のないさま。(デジタル大辞泉より)

連日のように雨が続き、すっきりしない天気です。

湿気が多く、何かすっきりしなかったり、うっとおしく感じられたり、学習に集中しにくいシーズンです。教室では、エアコンで快適な状況を作ろうとしていますが、換気の徹底もあり、窓と廊下からは湿気が迫ってきます。

お茶を飲んだり、顔を洗ったりなどして、気持ちのリセット方法を見つけていきましょう。

じめじめ天気で、教室の雰囲気までじめじめしては、もったいないですね。

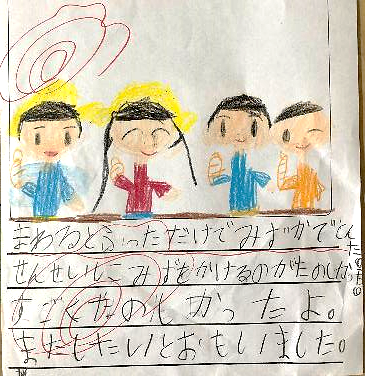

廊下にたくさんの文章が並んでいます。みんなどんどん文作りが上手になっていきます。書けば書くほど洗練されていきます。

文作りが上達するまでには

「はははははじょうぶです。」のように

読み手にはわかりづらいことがよくあります。

習った漢字と読点(、)を使えば読みやすい文に変身していきます。

1年生の学年末では、「ははは、ははじょうぶです。」

2年生の学年末では、「母は、ははじょうぶです。」

3年生の学年末では、「母は、歯はじょうぶです。」

4年生の学年末以降では、「母は、歯はじょう夫です。」

漢字が得意な人は、「母は、歯は丈夫です。」となります。少し前になりますが1年生が、「は」と「わ」の使い分けを勉強していました。ここからの積み上げです。

「ハハハ、歯は丈夫です。」の可能性もあります。

「ハハハ、葉は丈夫です。」もあるかな。

「先生できた!」「先生できました!」学校では、たくさんのできたが生まれます。今日は6年生体育科「後方支持回転」で、初めてできたを発見できました。できたを味わった子どもの顔は満足気で得意気です。

その反対にたくさんの「できなかった」も生まれます。

できなかったは「失敗」ではなく、「未成功」です。できないで終わらせてはもったいない。子どもたちが未成功を積み重ねることが、成功につながっています。

今日は、月に1回の全校朝礼でした。

「校長先生が見つけたひな鳥の巣立ちや植物の成長」「オリンピック・パラリンピックが近づいていること」「1学期があと20日(登校日は今日を入れて14日)」についてお話がありました。校長先生クイズは正解できたかな?

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ