活動のようす アーカイブ

令和4年度

山城郷土資料館での体験学習 6年

今日は、6年生が社会科の歴史学習の一環として「山城郷土資料館」を訪れました。館内の常設展示室で「南山城の歴史」についての説明を受けた後、「和同開珎」作りに挑戦しました。「和同開珎」は奈良時代に作られた貨幣ですが、実際に作ることで、教科書だけではわからない発見があったようです。校長や教頭の分まで作ってきてくれました。

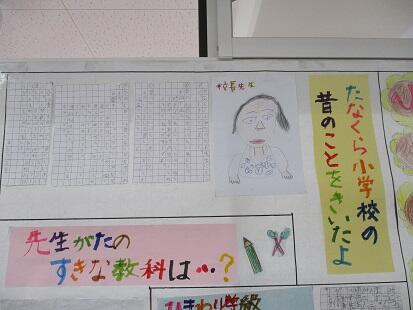

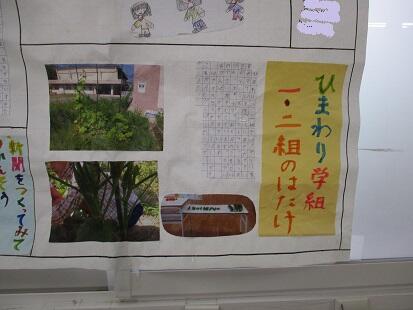

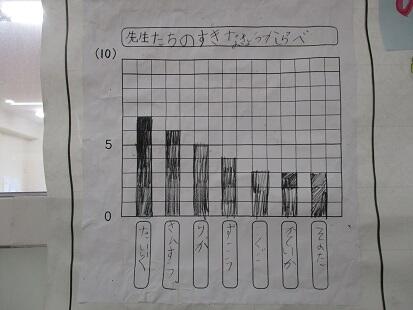

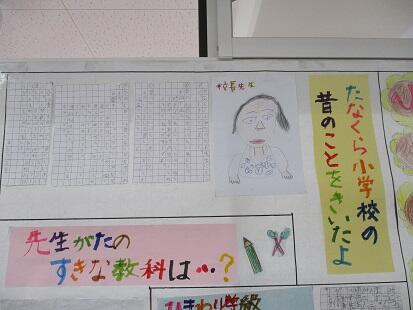

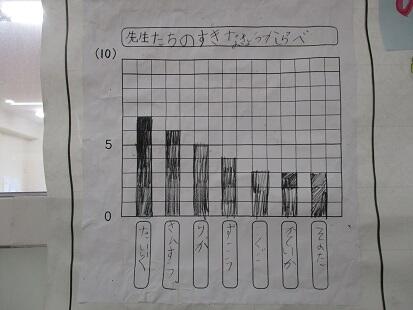

ひまわり新聞 ひまわり4年

4年生の国語科では「自分の好きなもの・こと 新聞作り」に取り組んでいましたが、ひまわり学級の4年生は、さらに自分たちで協力して壁新聞を作成しました。この新聞を作るにあたっては、校長先生を始め、いろいろな先生に取材をして記事をまとめました。全体が楽しくなるようなイラストを入れたり、取材内容をわかりやすく伝えるためにグラフを使ったり、わかりやすい新聞作りができています。教室の前に掲示されているので、個人面談にお越し際にぜひご覧ください。

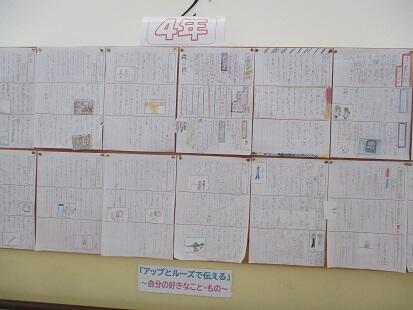

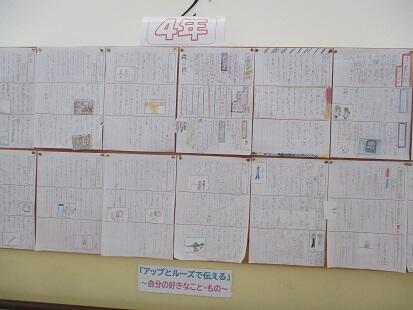

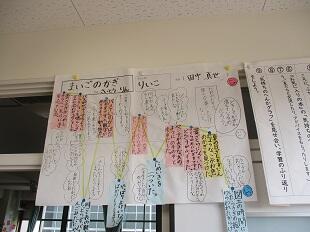

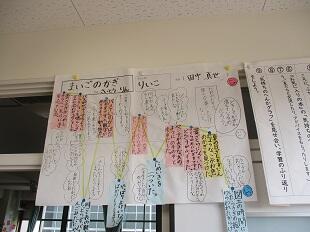

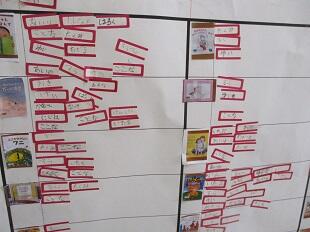

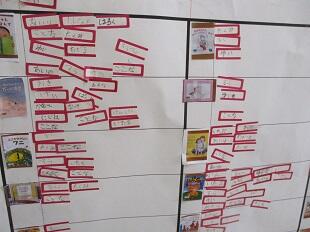

わたしの好きなもの新聞 4年

4年生の国語科では「わたしの好きなもの・こと新聞」を作りました。もの、であったり、趣味であったり、思い出だったり・・・自分の好きなことなので、いろいろな思い入れを持って書いていたのがよく伝わります。階段の踊り場や教室前に掲示してあるので、個人面談にお越しの際に、保護者のみなさまにも、ぜひ、読んでいただきたいです。

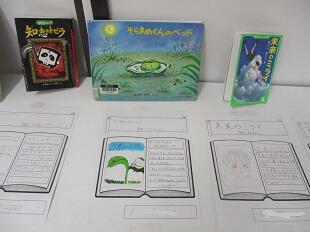

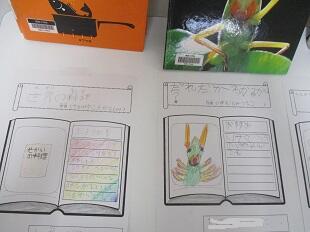

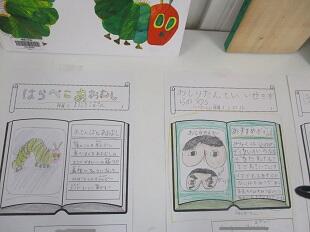

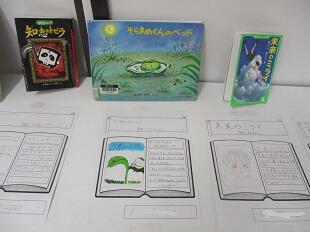

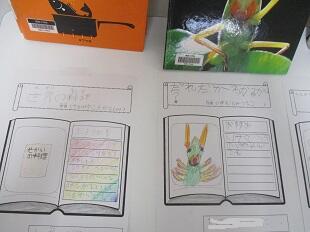

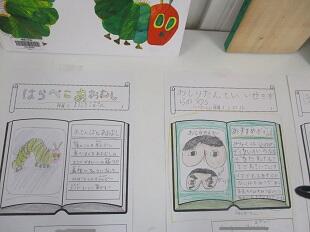

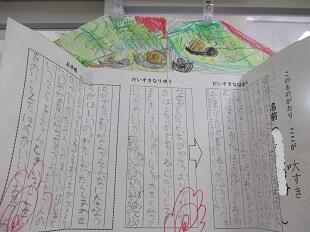

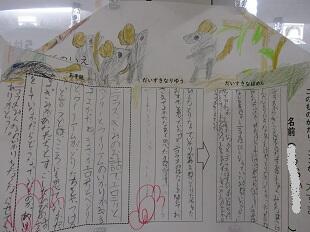

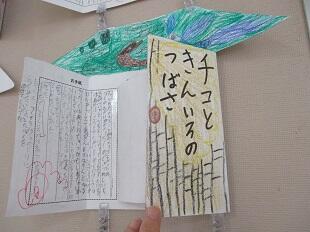

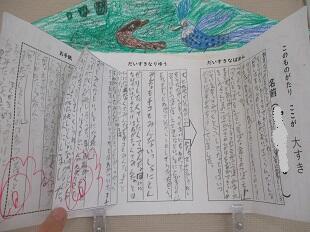

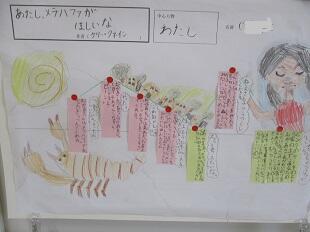

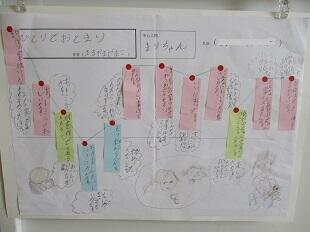

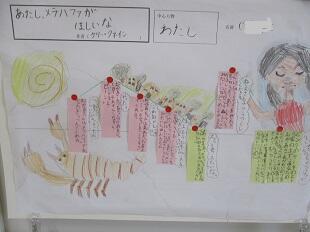

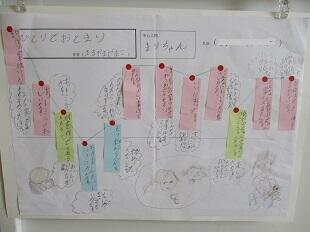

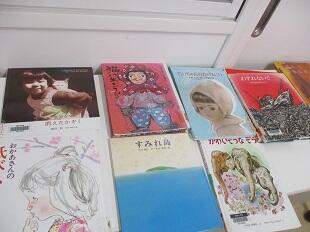

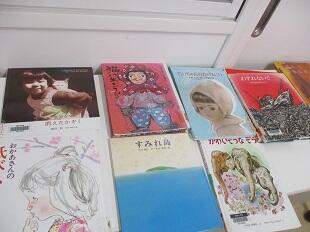

お話の家 2年

2年生の国語科では「スイミー」の学習をしました。そして、スイミーの作者レオ・レオニ―の絵本から自分の好きな絵本を選び、さらに、その絵本のどこが好きなのかを伝える「お話の家」を作りました。どこが好きなのか、なぜ好きなのか、友達に伝えるために、他の絵本と比べたり、1冊の絵本を読み込んだりしていたようです。好きな思いがいっぱいで、用紙にあふれるほど書いている子もいます。レオ・レオニーの作品の魅力を改めて感じます。個人面談でお越しの際に、ご覧ください。

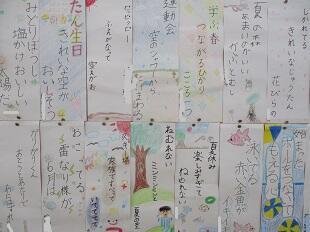

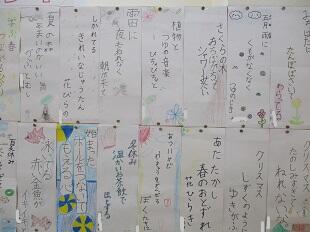

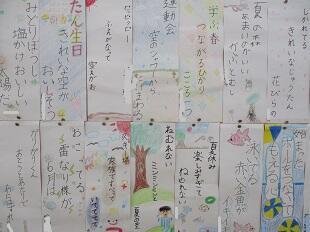

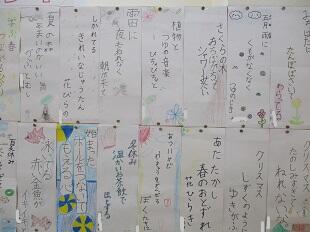

俳句作り 5年

5年生の国語科では俳句を作りました。その作品がイラストを添えた短冊にして、階段の踊り場や教室前に掲示されています。子どもたちが思い描いた場面や風景がよく伝わります。また、その場面でどういう気持ちだったかが伝わる作品もあります。来週の個人面談にお越しの際に、保護者のみなさまも作品をゆっくり味わっていただきたいです。

夏となかよし 1年生活科

3時間目、児童玄関の前では、何やら楽しそうな声が・・・ふと、見に行ってみると、1年生のみんながペットボトルに水を入れては、地面に水をまいています。生活科で「なつと なかよし」という単元があり、いろいろな飛ばし方をして、水の散らばり方、そのキラキラした感じ、水の粒の見え方などを体感し、観察する学習です。地面にいろいろな模様や線を描いたり、くるくる回りながら水を飛ばしたり、楽しみながら、十分に体感していたようです。

七夕飾り

1階の廊下には、ひまわり学級が毎月素敵な掲示物を作ってくれています。「あれ、今月はまだかな・・・?」と思っていると、今日できていました!今日の「七夕」に合わせての掲示だったのですね。一人一人の願いごとを書いた短冊はもちろん、ほんものの笹にいろいろな飾りをつけています。暑い夏が続きますが、季節を感じる飾りに心が癒されます。

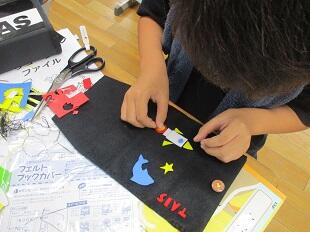

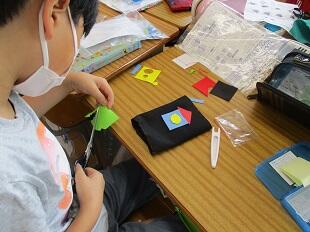

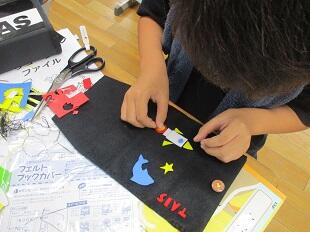

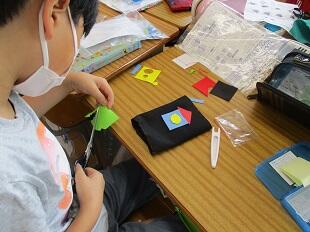

ブックカバー作り 6年

昨年度から、読書活動の推進に取り組んでいますが、6年生の家庭科ではブックカバー作りに取り組んでいます。「あんまり読まへんけどな・・・」とつぶやきながら作っている子もいましたが、このカバーを使うために「読んでみよう」と思ってくれたらいいなと思います。フェルトの切り貼りでデザインしている子もいましたが、縫い目や刺繍で工夫している子もいます。

タブレット準備 4年

一人1台のタブレットが支給されてから、学校ではいろいろな場面で活用しています。いずれは全教科のデジタル教科書が導入されたり、タブレットを使って遠距離の方との通信など、多様な活用方法が出てくると思いますが、家庭学習での活用も期待されるところです。そこで、本日は2年生以上は家庭に持ち帰り、デジタル教材に取り組むこととなりました。タブレットは一定のフィルターがかかっており、9時で使用できなくなっていますが、有意義な使い方ができるようご家庭でのご協力もよろしくお願いします。

ファミリー班あそび

今日は、ファミリー班あそびの日でした。ファミリー班は6年生をリーダーとして作っている縦割りのグループです。ファミリー班あそびは高学年が考えた活動をする取組ですが、1年から6年までができるあそびになるので、ドッジボールやおいかけっこをしている班が多かったです。「1年生にボールを回してあげて」「1,2年にはゆるく投げや」などの声かけや、低学年の子によりそってあげる姿もよく見られました。暑い中ですので、時間を短めにしての取組になりましたが、全体に楽しく取り組んでいたようですし、高学年にとっても有意義な活動だと思います。また、「同じたなっこ」としてのつながりも深まることと思います。

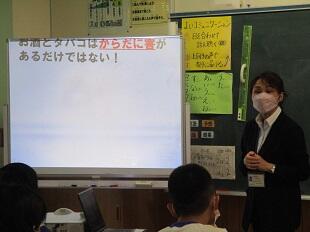

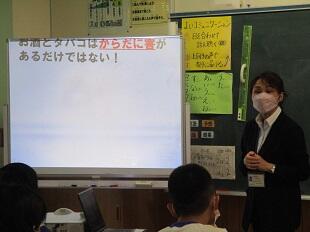

健全な生活のために 5年・6年

今日は、木津警察署生活安全課少年係や京都府警生活安全部少年課の方々に来ていただいて、5年生では非行防止教室、6年生では薬物乱用防止教室を行っていただきました。あっという間に7月になり、もうすぐ夏休みがやってきます。とても楽しみな長期休みですが、生活のリズムが変わったり、ふだんとは違う体験をすることも多くなります。子どもたちには、自分で安全な生活をしていく、という意識を育てたいと思います。

<6年生>

<5年生>

<6年生>

<5年生>

来年のプールに向けて

今日こそプール日和でしたが、今週の月曜日でプール学習は終わりになったので、放課後に教職員で片付けをしました。毎日、本当に暑くて熱中症が心配な日々が続きます。事故や熱中症などが起こらず、子どもたちが楽しみながらプール学習できてよかったです。

今年最後のプール 高学年

今日は午前中に中学年と低学年が、午後は高学年がプールでの学習でした。今年は、久しぶりのプール指導ということもあり、は水に慣れること、プールでの活動のルールをしっかり守ること、体調管理をしっかりすること、など基本的なことが目標です。プールに入る回数もグンと少なく、多くの子どもたちは残念そうでした。しかし、高学年は低学年や中学年でプールに入っていたこともあり、今日はバタ足からクロールのようにしっかり水をかいで泳ぐところまでトライしていました。

参観&環境整備作業

今日は、5時間目の授業参観のあとに、久しぶりの全校での環境整備作業を行いました。PTA学級委員会の活動として進めていただきありがとうございます。ふだんの掃除ではきれいにしにくいところを中心にしていただきました。扇風機をとりはずしての掃除、手洗い場、などなど・・・同時に花ボランティアの活動もしていただき、いっきに学校全体がピカピカした感じです。とても暑い中、本当にありがとうございました。

合唱指導 3年

今年度は「学校・アート・出会いプロジェクト」の一環で、加藤晴子先生に合唱指導に来ていただくこととなりました。加藤先生には5年前にも本校の音楽指導で貢献していただいていたので、今年も来ていただけること大変うれしく思います。今年は、3年生を中心に指導いただきます。ピアノ伴奏の村田先生からも「自分たちの歌を作っていってほしい」とアドバイスをいただきました。授業の後には、子どもたちはピアノの中身に興味津々。

小小連携 6年

陸上記録会に続いて、小小連携の取組です。今日は、6年生が午後から山城中学校に行きました。中学校は、現在テスト中。午後からは、授業も部活動もありません。空いた教室を使わせてもらって、上狛小の6年といっしょに授業を行いました。各クラスを3つに分けて、棚倉小月組、花組、上狛小の子どもたちが混ざったクラスを作ります。そのクラスで、棚倉小・上狛小の6年担任が授業をしました。来年から多くの子どもたちが、山城中学校でいっしょに活動していきます。それに慣れることと、山城中学校そのものに慣れておくことがねらいです。

ALTの先生来校! 外国語

久しぶりにALTの先生が来られました。今年度から、アメリカ出身のアレックス先生に来ていただきます。今日は、1年~4年のクラスに来ていただきました。昼休みには、鬼ごっこに誘われて一緒に走り回り、授業でも楽しく学習していただきました。

見通しを持って 3年

昨年度より、国語科では最初に学習計画を全部伝えて、最終的にどんな言語活動を行うのかを示します。子どもたちには、見通しを持たせ、「こんなのを作りたい!」「書きたい!」「友達に見てほしい!」と思える言語活動を研究しています。3年生では、物語を読んで、どのような気持ちの変化があるかをグラフにしてみました。友達のグラフを見て、自分とちがうところや同じところに改めていろいろな気づきがあったようです。また、「グラフ」の効用を実感していました。子どもたちの「気持ちの変化グラフ」は参観時にご覧ください。

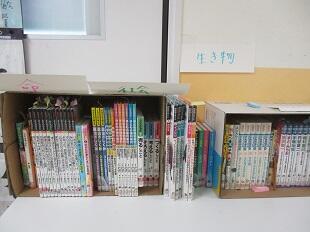

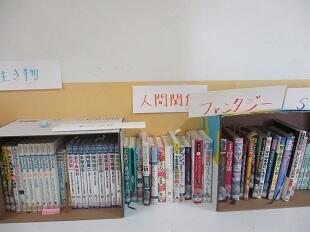

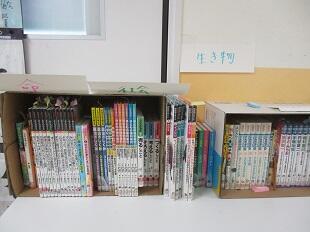

並行読書

今年も、並行読書に力を入れています。どの学年にも、廊下や教室の後ろに、国語で学習しているところに関連した本をたくさん置き、いつでも本が手に取れるようにしています。その成果もあり、本を読む子ども、本を好きになった子どもが増えました。

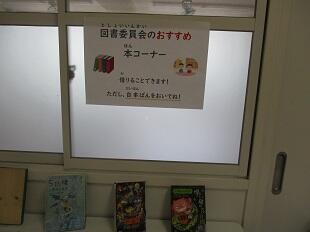

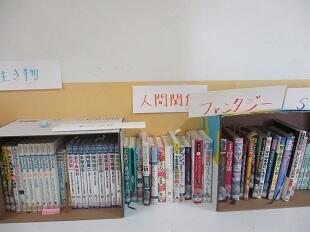

図書委員会活動

図書室前に、今週から、図書委員からのおすすめ本コーナーが設置されています。私たち教職員もおすすめ本の紹介をしますが、子ども目線の紹介も、わかりやすくて楽しくていいな、と思います。さっそく借りている子もいました。図書委員の子どもたちも、人に「紹介する」ということで「書く力」「伝える力」の養成もなります。