活動のようす アーカイブ

2019年1月の記事一覧

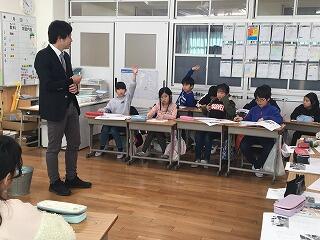

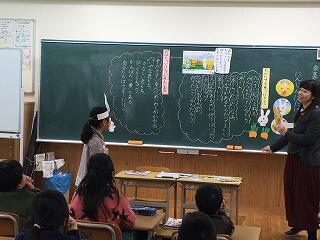

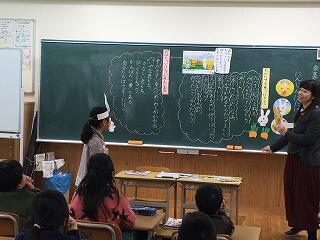

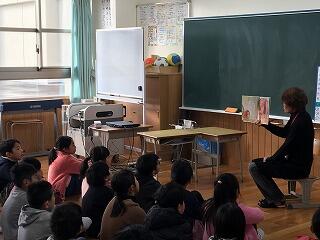

たぬきの糸車(1年)

今日は、1年生の国語「たぬきの糸車」の授業に代行で入りました。順番に音読をさせてみると、1年間の成長を感じました。どの子もすらすらと読めていました。授業の終わりには、「校長先生、ありがとうございました。」「また来て下さい。」何ともかわいい子ども達です。

3ヒントクイズ(放送委員会)

高学年の児童は毎日委員会活動に励んでくれていますが、そのうちの放送委員会の児童は、朝と給食時間に自分たちで考えたことをもとに放送を工夫しています。その中で、定番になっているのが「たなくらジャンケン」です。某テレビ局の朝の情報番組と同じように「たなくらジャンケン、ジャンケン◯◯。私が出したのはグーだったので、パーだった人は、きっといいことがあるかも。」といった具合です。そして、最近は棚倉小学校の先生達にインタビューをした上で3ヒントでその先生を当てるというクイズ。なかなか盛り上がっています。今日は、「この先生の趣味は、好きな物を食べることです。」「伸長は182cmです。」「小さい頃の夢はプロレスラーです。」答えは「中村 臨太郎せんせいです。」等々。教室から大歓声が上がっています。

全校朝会

今日は、全校朝会を行いました。「脳の話」ということで、脳幹・大脳辺縁系・大脳皮質をそれぞれ、ヘビの脳、イヌ・ネコの脳、ヒトの脳ということばで説明し相手を傷つける言葉や後ろ向きな言葉と相手を喜ばせる言葉や前向きな言葉について先日世界ランク1位になった大坂なおみ選手のことも例に挙げながら話しました。自分の話している言葉について考えて欲しいという思いが少しは子ども達の中に届いてくれたでしょうか。優しく相手を思いやる美しい言葉を使える子ども達に育ってほしいものですね。

人権講演会(PTA)

2時間目授業参観の後、臨床心理士で木津川市のスクールカウンセラーでもある馬見塚珠生先生に「このままの自分が好き~自己肯定感の種まき~」と題してご講演いただきました。保護者の皆さんの言葉に耳を傾けながら、子ども達だけでなく、親自身も「そのままでいいんですよ。」「悪いところもリフレーミングしてみると、良いところとして捉えられるでしょう。」とお話しされました。穏やかな語り口調の中に、元気をもらえる言葉がいっぱいでした。参加いただいた保護者の皆さんも、本当にありがとうございました。

土曜参観

今日は、土曜参観日でした。それぞれの学年・学級で趣向を凝らした授業を参観していただきました。

ものづくり体験教室(タイルコースターづくり)

ものづくり体験教室(和菓子作り)

ものづくり体験教室(タイルコースターづくり)

ものづくり体験教室(和菓子作り)

給食感謝の集い

今日は給食感謝週間の締めくくり、給食感謝の集いを行いました。給食委員会からのクイズで盛り上がったり、山城給食センターから来ていただいた調理員さんや、本校の配膳員さんなどにプレゼントを渡したり感謝の言葉を伝えたりしました。日頃からお世話になっている方たちに直接お会いする機会は少ないのですが子どもたちにとっては貴重な時間となりました。

広報委員会です。

今日は給食感謝の集いがありました。

そこで、給食委員会の方に、給食感謝の集いについて教えてもらいました。

給食感謝の集いは、ふだん給食を作っていただいている方々に感謝の気持ちを伝える会だと聞きました。

そして、ただ集まるだけではなく、歌をプレゼントしたり、給食委員会の方からクイズを出してもらったりする会でした。とても楽しくできた会でした。

広報委員会です。

今日のキラリの人は1年生のFさんです。

Fさんは、今あいさつをがんばっています。

今はいろんな人に良いあいさつをできるそうです。

ぼくも何か目標を立てて取り組めるようにしたいです。

大縄大会

今日は、体育委員会主催のファミリー班(色別対抗)大縄大会の本番でした。これまで、子ども達は班ごとに毎日練習を重ねてきました。本番に最高記録を更新した班が続出するほどのみんなのがんばりは、とても気持ちのよいものでした。「勝っても負けても楽しい大会にする。」「班のみんなが良かったといえるように。」とファミリートークで相談した通りの楽しい大会になりました。

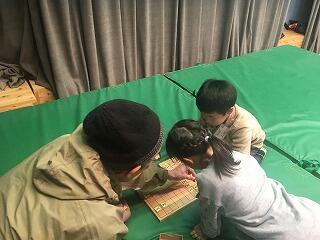

たなっ子ひろば(放課後)

今日は、月に一度の「たなっ子ひろば」がありました。地域のボランティアのみなさんが、子ども達の遊びの準備をし、見守っていただいています。卓球やバドミントン、将棋や折り紙。子ども達は自分のやりたいコーナーに行って、思い思いの遊びを楽しみます。地域のみなさんに見守られて、子ども達は育っていきます。棚倉のもうひとつの素晴らしいところでもあります。いつもありがとうございます。

研究発表会に向けて(その4)

今日は、1年生の田口先生が、2年生月組で「にんじんばたけで」の事前授業を行いました。うさぎのぴょんちゃん、うさちゃん、しろちゃんがにんじん畑にやって来ると、入るなという立て札があります。しかし、足下にはだれかが食べたにんじんの食べかすが・・・。食べたいけれど、どうしようかなぁと思ったしろちゃんの気持ちを問われた子ども達は、「だれも見ていなくても、だめなことはだめだからやってはいけないよ。」「ばれなくても、自分の頭の中に残っているから気持ち悪い。」「作っている人が悲しい思いをするから。」と深く考えることができていました。2年生が、すっかり成長してきたなぁと思わせられる時間でもありました。放課後は事後研究会で、先生達も授業を振り返って意見を出し合い学び合いました。

広報委員会です。

今日は起震車体験のインタビューをしました。

6年のSさんは起震車体験をしました。

Sさんは人生で2番目に怖かったそうです。私も怖かったので、気持ちがよく分かりました。

研究発表会に向けて(その3)

今日も、研究発表会に向けて桂先生による事前授業を4年花組で行いました。「ジュースのあきかん」という教材で、ルールやきまり、エチケット等について考えるものでした。子ども達は、「自分だけでなく周りの人も気持ちよく過ごせるようにすることが大切だ。」「今までは、自分は何となくスルーしてきていたけれど、これからは気をつけてお話の中のおねえさんのようになりたい。」といった考えを深めていました。

給食感謝週間(~25日)

今日から本校では給食感謝週間として日頃おいしくいただいている給食や「食」について考える機会としての取組を行います。今週末には給食センターの所長さんや栄養教諭の先生、配膳員さん等をお招きして給食感謝の集いも計画しています。

今日は、1年生では箸の持ち方、4年生ではおやつの食べ方についての学習をしました。

今日は、1年生では箸の持ち方、4年生ではおやつの食べ方についての学習をしました。

広報委員会です。

今日のキラリの人は1年生のKさんです。

Kさんはろうかを歩くのをがんばっています。

今は意識せずに、ろうかを歩けるそうです。

ぼくも急いでいるときがあるので、気をつけるようにしたいです。

研究発表会に向けて(その2)

研究発表に向けて、事前授業を2年花組今川先生、6年月組田中先生がそれぞれ行いました。事前研究会で、中心発問をどうしようか?とか、子どもたちの話し合いや活動をどう具体化していこうかといったことについて話し合い検証し、さらに改善点を検討していきます。先生たちも頑張っています。

縄跳びチャレンジ

24日の縄跳び大会に向けてファミリー班での練習も力が入ってきました。班ごとに作戦を考えて、6年生が中心となって練習を頑張っています。

新聞掲載

昨日の避難訓練について京都新聞山城版に記事が掲載されました。避難訓練後の起震車体験についての6年生児童の写真と5年生児童のインタビューについてです。今後も学校教育に関心を持っていただくためにも広報活動を進めていきたいと思います。

広報委員会です。

今日のキラリの人を2人紹介します。

1人目は2年生のNさんです。

Nさんは、がんばって縄跳びの練習をしています。

一生けん命練習していて、すごいと思いました。

2人目は1年生のMさんです。

Mさんは廊下を歩くのをがんばっています。

わたしは、たまに走ってしまうことがあるので、すごいと思いました。

1人目は2年生のNさんです。

Nさんは、がんばって縄跳びの練習をしています。

一生けん命練習していて、すごいと思いました。

2人目は1年生のMさんです。

Mさんは廊下を歩くのをがんばっています。

わたしは、たまに走ってしまうことがあるので、すごいと思いました。

避難訓練(地震)

阪神淡路大震災から24年たった今日は防災の日でもあり、消防署の方に来ていただき地震を想定した避難訓練を行いました。(新聞社の方も来られていました。)いつも避難訓練の時に私からは「避難するということは、100点以外は全部0点。全員が安全に避難できなければダメだから、真剣にやること。」と話します。今までの訓練に比べるとずいぶん真剣に取り組めるようになってきたと思いましたが、そこは厳しく「今日も0点です。」と酷評しました。後から、消防署の方からは、「上手に避難できていましたよ。」とフォローしていただきましたが・・。

訓練の後、高学年は起震車体験もさせていただきました。

いつやってくるか分からない災害から、自分を守れるような子ども達であってほしいと願います。

訓練の後、高学年は起震車体験もさせていただきました。

いつやってくるか分からない災害から、自分を守れるような子ども達であってほしいと願います。

あいさつ&エコ運動(児童会)

今日は、児童会本部の子ども達が山城中学校の生徒会役員といっしょに「あいさつ&エコ運動」を行いました。中学校からは校長先生も来ていただき全校児童に元気よく「おはようございます。」と声をかけながら迎えました。とても寒くなってきたこともあって、ポケットに手をつっこんだり、背中を丸めたりしたくなるところですが、おかげで今日はとても元気なスタートができました。

ファミリートーク

今日のファミリートークは、「大縄大会」についてでした。メイン指導は中村 臨太郎先生で、「どんな大縄大会にしたい?」「そのためには、ファミリー班でどんなことをがんばっていこうか?」といった内容でした。

「勝っても負けても、やって良かったと言えるような大会にしたい。」「協力して、いやな気持ちになる人がいないように気をつけたい。」「苦手な人に、教えてあげるようにする。」「練習の成果が発揮できるようにしたい。」等々。グループで話し合った内容を6年生が紹介しながらリーダーとしての自分に引き寄せながら意見を言ってくれる子もいて24日(木)の大縄大会がとても楽しみになってきました。

「勝っても負けても、やって良かったと言えるような大会にしたい。」「協力して、いやな気持ちになる人がいないように気をつけたい。」「苦手な人に、教えてあげるようにする。」「練習の成果が発揮できるようにしたい。」等々。グループで話し合った内容を6年生が紹介しながらリーダーとしての自分に引き寄せながら意見を言ってくれる子もいて24日(木)の大縄大会がとても楽しみになってきました。

研究発表会に向けて

今日は、6年生花組で2月7日の研究発表会で5年生の本田先生が公開する授業の事前授業を行いました。不動川に咲く桜並木にまつわる実話をもとにした自作資料「私の桜」というお話ですが、子ども達は、「あの桜にこんなエピソードがあったなんて知らなかった。」「自分もおばあさんの思いを受け継いでいきたい。」「うらやましいなぁ。」といった感想を話していました。棚倉小では、研究発表会に向けて準備が少しずつ始まっています。2月7日を節目として、先生も子ども達も、もう一回り力を付けていきたいと考えています。ぜひ、ご参観いただいてご意見を頂戴したいと思います。

読み聞かせ(ボランティアのみなさん)

今日は、2019年初めてのボランティアさんによる読み聞かせ(低学年・ひまわり学級)がありました。どの教室でも子ども達はお話の世界に引きこまれていて、うっとりした顔やうれしい顔が溢れていました。

今年も、どうぞよろしくお願いします。

今年も、どうぞよろしくお願いします。

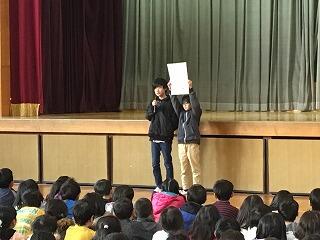

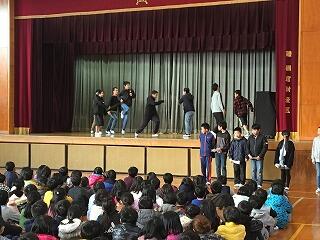

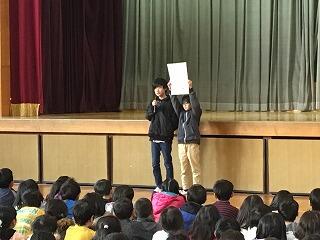

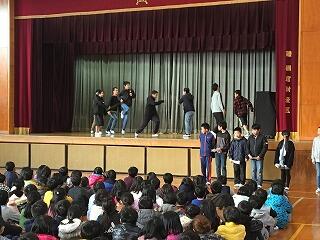

児童集会がありました

今朝は児童集会があり、今月の生活目標「「みんなで仲良く協力し、なわとびチャレンジがんばろう!」の紹介と体育委員会による長縄とびの跳び方のコツや大会ルールの説明などがありました。今日からなわとびチャレンジということで、全校長縄大会に向けて練習も始まりました。

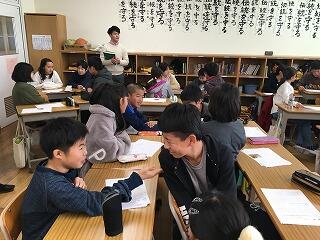

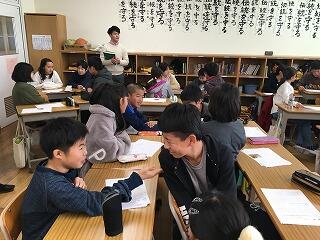

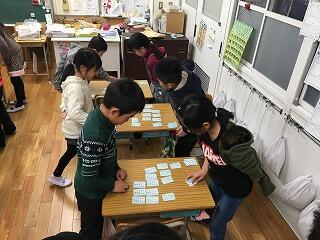

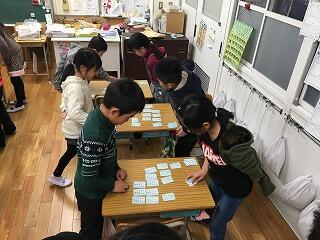

百人一首大会(4年生)

今日は、4年生がふだん学級で取り組んでいる百人一首を学年で「新春学年百人一首大会」として行いました。対戦をくり返しながらランクアップ&ダウンを繰り返していくのですが、先生の上の句が聞こえるやいなや「ハイッ!」と子ども達の素早い反応。中には「あぁ~。」とお手つきの声も。教室中で熱戦が繰り広げられていました。

給食始まりました。

今日から給食が始まり、平常授業となりました。

3学期初めての給食は、京人参やえび芋など地元京野菜を使った京風雑煮、黒豆ご飯、紅白なますのお正月献立でした。子ども達は、久しぶりの給食を笑顔で美味しそうにいただいていました。

3学期初めての給食は、京人参やえび芋など地元京野菜を使った京風雑煮、黒豆ご飯、紅白なますのお正月献立でした。子ども達は、久しぶりの給食を笑顔で美味しそうにいただいていました。

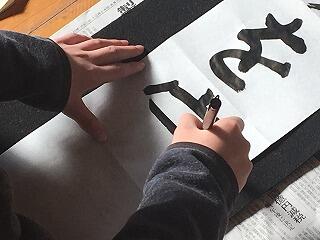

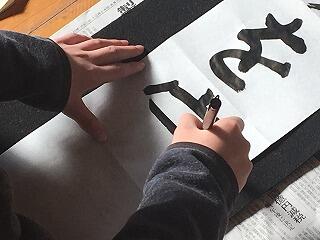

書き初め会(6年)

今日は、3,4時間目に6年生が体育館で書き初め会を行いました。

どの子も真剣な表情で、黙々と半紙に向かっていて、体育館の中に何とも言えない良い緊張感が漂っていました。さすが6年生。いい集中力でした。

どの子も真剣な表情で、黙々と半紙に向かっていて、体育館の中に何とも言えない良い緊張感が漂っていました。さすが6年生。いい集中力でした。

3学期始まりました。

本日より、3学期が始まりました。今朝はとても寒い朝でしたが、子ども達は元気いっぱい。大きな声で「おはようございます。」「あけましておめでとうございます。」と口々に気持ちのよいあいさつをしながら登校してくれました。やはり子ども達がいてこその学校です。

始業式では、美しい歌声を聞かせてくれました。私からは、「1年の計は元旦にあり。」です。自分の目標をしっかりと持っている人はいますか?まだの人は今からでも構いません。しっかりと目標を決めましょう。3学期は『ゆずり葉(2学期の終業式で話した詩)の心』で頑張って欲しい。6年生は背中でリーダーの姿を後輩達に。5年生は安心してバトンタッチしてもらえるような力を。1~4年生は、自分たちの付けるべき力をしっかりと。といった内容のお話をしました。それぞれが自信を持って、自分で自分をあきらめないで、人が見ていないところでも自分を磨いていってほしいと思います。

それぞれの学級では、新しい係や班を決めるなど3学期のスタートにあたっての取組がされていました。

始業式では、美しい歌声を聞かせてくれました。私からは、「1年の計は元旦にあり。」です。自分の目標をしっかりと持っている人はいますか?まだの人は今からでも構いません。しっかりと目標を決めましょう。3学期は『ゆずり葉(2学期の終業式で話した詩)の心』で頑張って欲しい。6年生は背中でリーダーの姿を後輩達に。5年生は安心してバトンタッチしてもらえるような力を。1~4年生は、自分たちの付けるべき力をしっかりと。といった内容のお話をしました。それぞれが自信を持って、自分で自分をあきらめないで、人が見ていないところでも自分を磨いていってほしいと思います。

それぞれの学級では、新しい係や班を決めるなど3学期のスタートにあたっての取組がされていました。

新年明けましておめでとうございます。

2019年が始まりました。

新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

冬期休業中に、3階廊下のクリーニングとワックスかけを行いました。

ピカピカの廊下で、3学期を気持ちよく過ごしてもらいたいと思います。

新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

冬期休業中に、3階廊下のクリーニングとワックスかけを行いました。

ピカピカの廊下で、3学期を気持ちよく過ごしてもらいたいと思います。