活動のようす アーカイブ

2018年9月の記事一覧

全校練習に向けて

今日の昼休みは、児童会と各学級の代表委員で全校練習(開会式)に向けての練習をしました。児童会本部は、校旗等を持ち、代表委員は各学年のプラカードを持って入場をします。先頭を歩くことになるそれぞれの代表ですから、歩き方のお手本にもならなくてはなりません。自分たちの学年の演技練習以外にも、こうしたそれぞれの役割分担の練習や準備も全て体育大会につながっていきます。

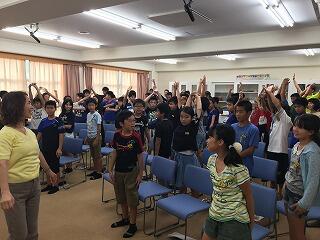

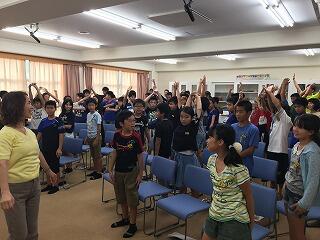

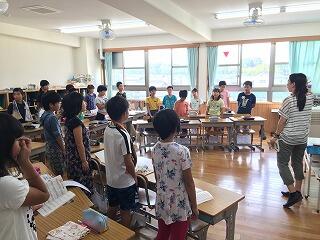

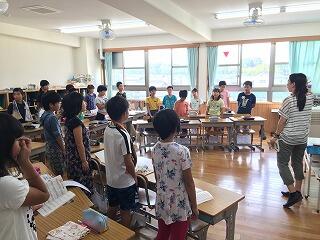

加藤教授による歌唱指導(6年)

今年も岐阜聖徳大学の加藤晴子先生と村田睦美先生に来校いただき、6年生の歌唱指導をしていただきました。歌うための姿勢や呼吸の意識の仕方、口形から「マイ・バラード」の歌詞をどう解釈して、どのように表現していくのかといったことをフレーズ毎にわかりやすい衣言葉で丁寧にご指導いただきました。子ども達の歌声が1時間のなかで、少しずつ変化を見せ、子どもの表情も変わり始めます。歌詞に思いを乗せてメッセージとして届けていくことは、そう簡単なことではありませんが、子ども達は少しそのエッセンスを感じ取ったようでした。今年は、ほぼ毎月指導に来ていただけることになっていますので、本当に楽しみです。

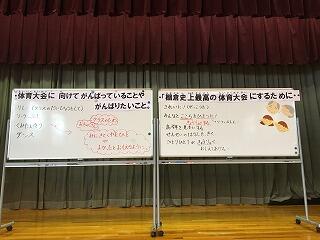

ファミリートーク(全校道徳)

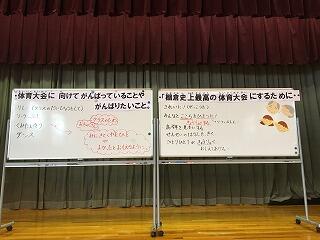

今日は、2学期最初のファミリートーク(全校道徳)。今日のテーマは、体育大会に向けて、スローガン「勝っても負けてもくいのない、棚倉史上最高の体育大会にしよう。」のようにしていくためには、どうする?というテーマで話し合いました。

「心を一つにすること」「高学年がまずお手本になること。」といった意見を交流し、最後に紅白応援リーダーが「応援団長なので、勝ち負けにこだわりそうになるけれど、みんなで協力して頑張りたいと思います。」「団長として史上最高の体育大会にするのでよろしくお願いします。」といったメッセージがありました。

「心を一つにすること」「高学年がまずお手本になること。」といった意見を交流し、最後に紅白応援リーダーが「応援団長なので、勝ち負けにこだわりそうになるけれど、みんなで協力して頑張りたいと思います。」「団長として史上最高の体育大会にするのでよろしくお願いします。」といったメッセージがありました。

やきものづくり(3年)

2学期の図画工作は、全校やきものづくりに取り組んでいますが、今日は3年生が沖縄のシーサーづくりをしていました。粘土をこねたり、丸めたり・・・。ひとりひとりの作品を見ると、その子らしさが溢れています。元気なシーサー、ちょっとかわいらしいシーサー、大胆なシーサー、ユニークなシーサー。それぞれの個性のあるシーサーが出来上がりました。

読み聞かせ(低学年)

今日は、2学期最初のボランティアさんによる読み聞かせ(低学年・ひまわり学級)がありました。

子ども達は、お話の世界に浸って、楽しく聞き入っていました。

子ども達は、お話の世界に浸って、楽しく聞き入っていました。

朝顔の種取り(1年)

1年生の子ども達が、夏の間、きれいな花を咲かせていた朝顔の種取りをしました。

なかには、まだ綺麗な花をたくさんつけているものもたくさんあったり、お家ですでに種を集めていた子もいたりしましたが、ひとつひとつ丁寧に手にとって見せてくれました。

なかには、まだ綺麗な花をたくさんつけているものもたくさんあったり、お家ですでに種を集めていた子もいたりしましたが、ひとつひとつ丁寧に手にとって見せてくれました。

ひまわり畑の整理(ひまわり学級)

夏の間、玄関前の花壇をきれいに飾ってくれていたひまわりの花も、過日の台風ですっかり倒れてしまっていました。ひまわり学級の子ども達が、枯れて種をたくさんつけているひまわりを抜く作業をしてくれています。

今年は、「はるちゃんのひまわりの絆プロジェクト」と、「ひまわりのせいくらべプロジェクト」の2種類のひまわりをチャイルドボランティアの子ども達が植えてくれ、花ボランティアさんたちが、少し時期をずらしてたくさん植えてくださったおかげで、長い間、ひまわりの花を見ることができました。大きく育ったひまわりは1人ではぬけません。力を合わせて(「大きなかぶ」のお話の世界みたいです。)うんとこしょ!どっこいしょ!とがんばってくれていました。

これは、今朝登校してきた低学年の女の子が「校長先生あげる。」といって手渡してくれたお花です。登校途中の道ばたで見つけた小さなお花です。

朝からとっても嬉しくて、校長室に飾っています。

今年は、「はるちゃんのひまわりの絆プロジェクト」と、「ひまわりのせいくらべプロジェクト」の2種類のひまわりをチャイルドボランティアの子ども達が植えてくれ、花ボランティアさんたちが、少し時期をずらしてたくさん植えてくださったおかげで、長い間、ひまわりの花を見ることができました。大きく育ったひまわりは1人ではぬけません。力を合わせて(「大きなかぶ」のお話の世界みたいです。)うんとこしょ!どっこいしょ!とがんばってくれていました。

これは、今朝登校してきた低学年の女の子が「校長先生あげる。」といって手渡してくれたお花です。登校途中の道ばたで見つけた小さなお花です。

朝からとっても嬉しくて、校長室に飾っています。

結団式

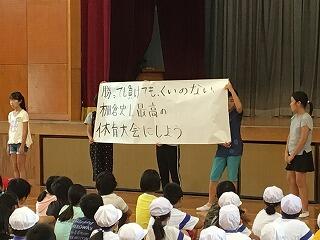

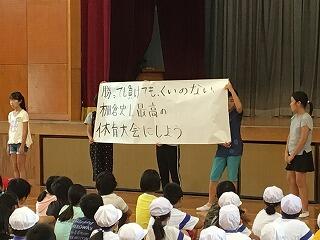

今日は、昼休みに体育大会に向けての結団式(児童集会)がありました。

今年の体育大会のスローガン「勝っても負けてもくいのない棚倉史上最高の体育大会にしよう。」の発表や、紅組、白組それぞれのチームリーダーや応援リーダーの紹介、それぞれ紅白のチームスローガンなどの発表がありました。

リーダー達の声も態度も素晴らしく、身の引き締まる思いがしました。

こうして、高学年の姿を低学年達があこがれを持って学んでいくのだと思います。

今年の体育大会のスローガン「勝っても負けてもくいのない棚倉史上最高の体育大会にしよう。」の発表や、紅組、白組それぞれのチームリーダーや応援リーダーの紹介、それぞれ紅白のチームスローガンなどの発表がありました。

リーダー達の声も態度も素晴らしく、身の引き締まる思いがしました。

こうして、高学年の姿を低学年達があこがれを持って学んでいくのだと思います。

集中しています。(5,6年生)

大雨警報の影響で朝からバタバタしてしまいましたが、登校後の子ども達は普段通り落ち着いて生活できていました。

5,6年生の体育大会集団演技は今年も恒例の組み体操ですが、練習の様子は、とても集中できています。先生や子ども達の意気込みが伝わってきます。ひとつひとつの技の練習の時はもちろんのこと、先生の指示や話を聞く姿勢も素晴らしいです。練習の終わりには、それぞれが振り返りをカードに書くのですが、体育館の中がシーンと静寂に包まれていてアカデミックな雰囲気が漂っています。また、休み時間には、自主練習をしたい子達が残って練習をしています。主体的に取り組んでいるという姿が至る所に見られています。さすが棚倉小の高学年の姿です。

5,6年生の体育大会集団演技は今年も恒例の組み体操ですが、練習の様子は、とても集中できています。先生や子ども達の意気込みが伝わってきます。ひとつひとつの技の練習の時はもちろんのこと、先生の指示や話を聞く姿勢も素晴らしいです。練習の終わりには、それぞれが振り返りをカードに書くのですが、体育館の中がシーンと静寂に包まれていてアカデミックな雰囲気が漂っています。また、休み時間には、自主練習をしたい子達が残って練習をしています。主体的に取り組んでいるという姿が至る所に見られています。さすが棚倉小の高学年の姿です。

体育大会に向けて

2学期が始まって1週間。子ども達も少しずつエンジンがかかってきました。朝の登校のようすを見ていても元気にあいさつが出来る子が増えてきています。

今日も体育館の中では体育大会に向けての競技や演技の練習に頑張っている子ども達の真剣な顔がたくさん見られました。

1,2年生の団体種目は、2人で力を合わせてボールを運びます。

3,4年生は今年もキッズソーランに取り組んでいます。4年生がお手本となりながら3年生をリードしていきます。昨年よりさらにレベルアップした本番を目指しています。

今日も体育館の中では体育大会に向けての競技や演技の練習に頑張っている子ども達の真剣な顔がたくさん見られました。

1,2年生の団体種目は、2人で力を合わせてボールを運びます。

3,4年生は今年もキッズソーランに取り組んでいます。4年生がお手本となりながら3年生をリードしていきます。昨年よりさらにレベルアップした本番を目指しています。

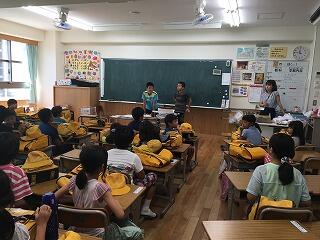

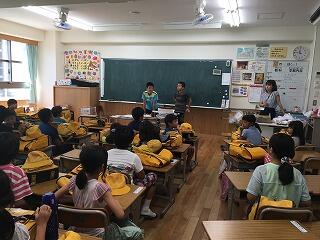

体育大会の練習

9月29日(土)は体育大会です。本番に向けて、どの学年、ブロックでも練習が始まりました。まだ、始まったばかりですが、子ども達は先生の話をしっかりと集中して聞きながら、がんばっています。これからどんどん難しくなったりもしていくのでしょうが、今年はどんな素晴らしい姿を見せてくれるのか、今から楽しみになってきました。

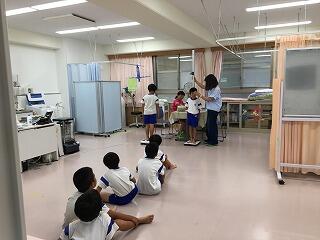

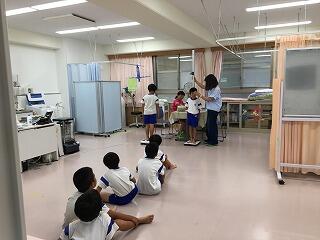

発育測定

長い夏休みを終えて子ども達を久しぶりに見ると、1学期とは見違えるほど大きく成長したなぁと感じる子がたくさんいます。身長がずいぶん伸びた子や、たくましくなったと感じる男の子、ちょっとお兄さん、お姉さんらしくなったなぁと感じさせる子等です。

学期始めにその成長ぶりを発育測定で確かめているところです。視力検査は教育実習の先生が担当してくれています。

学期始めにその成長ぶりを発育測定で確かめているところです。視力検査は教育実習の先生が担当してくれています。

うたタイム(朝学習)

毎週、木曜日の朝は「うたタイム」。全ての教室からすてきな歌声が響いてきます。

今日は、全校放送で伴奏を流して「ともだちはいいもんだ」を歌いました。それぞれの教室で歌っているのだけれど、階段や廊下で聞いているとそれぞれのクラスの声が混ざり合って全校で一緒に歌っているという感じがして、とても良かったと思いました。

今日は、全校放送で伴奏を流して「ともだちはいいもんだ」を歌いました。それぞれの教室で歌っているのだけれど、階段や廊下で聞いているとそれぞれのクラスの声が混ざり合って全校で一緒に歌っているという感じがして、とても良かったと思いました。

学校整備されています。

夏季休業中に、校舎関係の整備もすすみました。

全ての普通教室にエアコンがつき、残暑の中でも気持ちよく学習に向かうことができるようになりました。

また、過日の地震の後、ブロック塀や投てき板、プール横のブロック塀等が危険箇所として指摘されていましたが、全て、夏休み中に改修・撤去されました。

まさに安全・安心の環境が整ったということです。

全ての普通教室にエアコンがつき、残暑の中でも気持ちよく学習に向かうことができるようになりました。

また、過日の地震の後、ブロック塀や投てき板、プール横のブロック塀等が危険箇所として指摘されていましたが、全て、夏休み中に改修・撤去されました。

まさに安全・安心の環境が整ったということです。

2学期始まりました。

44日間の夏休みも終わり、今日から2学期が始まりました。

始業式では、夏休み中にあった「たなっ子安全推進会議」で見守りボランティアさんから伺ったお話と高校野球の桐生高校対沖学園の試合の話をしました。ボランティアさんの話は、今年の6年生の班長がこれまでにない頑張りを見せてくれていて、素晴らしい登校の様子になったことを褒めておられたこと。高校野球の話は、相手チーム(沖学園)の選手が足をけいれんさせた時、真っ先に氷と水分補給のための補水液を持って走ったのが桐生高校のチームの選手で、私たち大人も見習うべきことがたくさんあるなぁということを話し、2学期には、6年生のお兄さんお姉さんをお手本にしながら、周りの人のことも考えられると良いですねぇ。といった内容のお話をしました。

長い夏休み明けではありましたが、子ども達の始業式の様子は、とてもしっかりと話が聞けていて、2学期の良いスタートが切れたのではないかと思います。

始業式の後、今日から教育実習の山口先生と佐藤先生の紹介がありました。

4校時には、通学班会で、あらためて登下校についての確認も行いました。

始業式では、夏休み中にあった「たなっ子安全推進会議」で見守りボランティアさんから伺ったお話と高校野球の桐生高校対沖学園の試合の話をしました。ボランティアさんの話は、今年の6年生の班長がこれまでにない頑張りを見せてくれていて、素晴らしい登校の様子になったことを褒めておられたこと。高校野球の話は、相手チーム(沖学園)の選手が足をけいれんさせた時、真っ先に氷と水分補給のための補水液を持って走ったのが桐生高校のチームの選手で、私たち大人も見習うべきことがたくさんあるなぁということを話し、2学期には、6年生のお兄さんお姉さんをお手本にしながら、周りの人のことも考えられると良いですねぇ。といった内容のお話をしました。

長い夏休み明けではありましたが、子ども達の始業式の様子は、とてもしっかりと話が聞けていて、2学期の良いスタートが切れたのではないかと思います。

始業式の後、今日から教育実習の山口先生と佐藤先生の紹介がありました。

4校時には、通学班会で、あらためて登下校についての確認も行いました。