今日から、4・5・6年生のクラブ活動が始まりました。今年度のクラブは、ものづくり、科学・室内ゲーム、パソコン、屋外スポーツ、イラスト・マンガ、屋内スポーツクラブの計6クラブです。前後期各4回の2期制を予定しています。

クラブでは、異年齢でのつながりの中で、目標を決め、目標達成に向けて協力し自主的に活動することを目指します。学年に関わらず、準備や片付けに進んで取り組み、楽しく活動する時間を確保できることを願っています。

回数は限られていますが、その時間の中で何ができるか楽しみです。

日本に住んでいるのに、知らないことだらけ。日本を知ることが世界を知ることにもつながります。「さまざまな土地のくらし」では、あたたかい沖縄県、さむい北海道について学びました。特徴的な地域がたくさんある日本。夏に暑く、冬に冷え込む京都も盆地の特徴が出ている地域の1つです。

今は、「米作りのさかんな地域」について学び始めています。

たくさん知って、たくさん考えていこう!

毎日見守っていただいているセーフティボランティアさんと共に、本日から、15日までPTA本部役員さん、地域委員さんに朝の交通安全指導をお世話になっています。

朝に「おはようございます」「いってらっしゃい」「いってきます」がいろいろなところから自然と聞こえてくる町を目指して。

「歯と口の健康週間」に合わせて、保健委員会が取組をしています。歯みがきチェック、歯みがきビンゴ、歯に関する放送…など盛りだくさんです。

6月16日(水)には歯科検診もあります。

歯の役割は、食べ物を咀嚼する。発音を助ける。表情を豊かにする。瞬発力を生み出す。などたくさんあります。

歯磨きをおろそかにしたばかりに、栄養が吸収されなかったり、運動能力が下がったりしては大変です。きれいな歯を保つためにも、食事を終えた後はきちんと歯を磨くことが大切です。

残念ですが、多くの人は、虫歯ができてから歯の大切さに気づくようです…。

昼休み遊びに行く前に、口の中をすっきりさせる。良い習慣です。

「毎日、30分自主勉強するって決めたけど…今日はやめておこう。」

次の日、 「今日も見たいテレビがあるから…。」

そのまた次の日「もう、自主勉しなくてもいいや。」

せっかく始めた「自主勉強」は三日で終了。

「継続は力なり」何事も継続すれば成功につながるという意味のことわざです。しかし、続けることが難しく、すぐにあきらめてしまったり、さぼってしまったり、やめてしまったりしてしまった経験が誰しもあるのではないでしょうか。

継続とは、必ずしも毎日し続けるという意味ではありません。やめずに続けることが大切です。まずは週1回。毎日が目標でも、疲れたら休憩もありです。また再び復活できたら十分継続です。待ちに待ったきらり班遊び。初日は生憎の天気でしたが、天気の影響がない体育館と音楽室で行いました。密になることを避けるために、赤ブロックの1~4班からスタートです。6年生が中心となって、グループをまとめ、みんなの笑顔を引き出せていたかな。

自己紹介から始まり、6年生が考えた遊びをみんなでしました。小さな子のサポートをするお兄さん、お姉さんの姿がたくさん見られました。

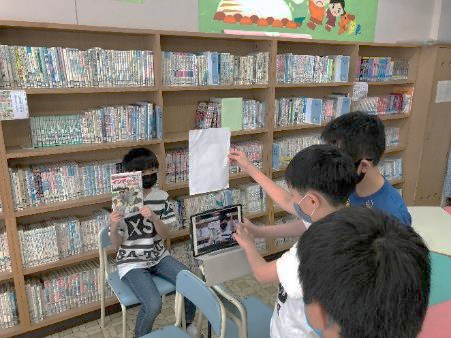

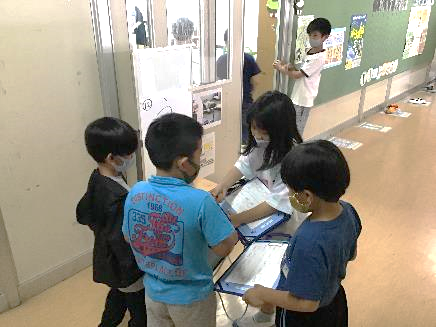

図書委員会では、おすすめの本を動画で紹介しようと準備中です。これまでに、総合的な学習の時間に環境(節水)CMを作った経験のある6年生。その経験が生かされるのか、5年生にノウハウを伝えられるのか、完成が楽しみです。

原稿を考えたり、スピーチ練習をしたり。そして撮影、取り直しの繰り返し。本に興味をもってもらえるように試行錯誤しています。

動画を紹介するのが楽しみです。

コロナ禍、学校では調理実習等活動を控えているものがいくつかあります。そこで「できること」を探して、同じようにとはいきませんが、代案を用意して進めています。そんな中、子どもたちも自分たちの工夫でできそうなことを探しています。近づき過ぎずにできるルールを考えたり、そもそも距離をとって遊べる遊びをしたり、たくましいです。

どうしても、昨今の状況下では、学校で実施できないことがあります。その部分を家庭で支えていただけると幸いです。

今「できること」を学校と家庭で一緒に探していきましょう。

夏休みや土日などを活用して、調理実習はぜひお家で!作り方や材料について学んで帰りますのでご安心ください。(大丈夫だと信じています!)

家庭科では、5年6年ともに裁縫に取り組んでいます。針やミシンの扱いにも慣れてきています。

毎日、何かの記念日や〇〇の日と呼ばれているものがあります。

今日は、「測量の日」「雲仙普賢岳祈りの日」です。中には大人でも知らないような記念日や過去の出来事があるものです。歴史上の偉人や有名人の誕生日であったり、思いもよらない出来事が起こったりしています。

「初めて、逆上がりができた!」「苦手のピーマンを食べられた!」「親に言われる前に宿題ができた!」これも立派な記念日です。

※測量の日

建設省(現在の国土交通省)、国土地理院等が1989年に制定。

1949年のこの日、「測量法」が公布された。

測量・地図への幅広い理解と関心を深めてもらうことを目的としている。

雲仙普賢岳祈りの日

1991年のこの日、雲仙普賢岳で大火砕流が発生した。

避難勧告地区内で警戒中の消防団員、警察官、取材中の報道関係者等が巻き込まれ、死者40人、行方不明3人という犠牲者を出した。

おしい。

おしい。まずは、それに子どもたちが気づくことができるかです。(もちろん私たち大人も)

気づけば、次はどうするかに移っていきます。

裏を返せば、気づかなければ、だれも動かないし、変わらないとうことです。

誰かが気づき、動くことができたなら、それが子どもたちの中に広がっていきます。

それがみんなの当たり前になります。

子どもたちは、友だちの姿も大人の姿もよく見ています。素敵な行動が、あらたな行動を生み出していきます。

6月の生活目標は「残り姿を美しくしよう」です。

うめぼしマンになるか、たいようマンになるかどうしますか。

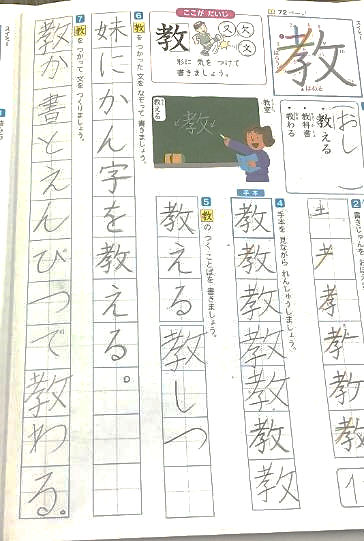

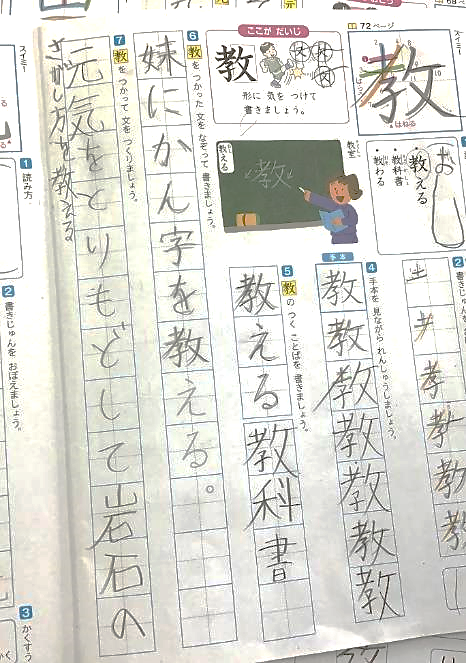

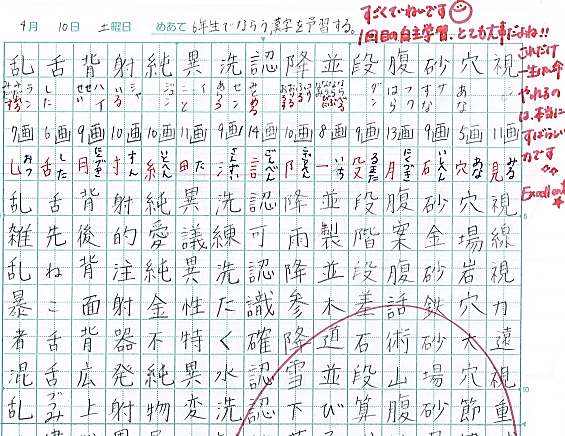

漢字学習は漢字を覚えたり、読み方を覚えたりすることはもちろんですが、文作りの中で使えることが大切です。せっかく漢字練習をがんばっていても、作文がひらがなばかりの文章ではもったいないですね。

使いこなすトレーニングは漢字練習の文作りでもできます。

「初」を例にすると、

①読み方をたくさん使う。

「初」音…ショ 訓…はじ(め)、はじ(めて)、はつ

その他にも漢字辞典で調べると、うい〈高〉、そ(める)〈中〉もあります。

年の初めに、初心を忘れないために、書き初めをする。

水泳を、初級から始めたのに、一年後には初優勝した。

②主語を決めて、楽しむ。〈先生など〉

先生の子どもがマインクラフトをしているとは初耳だ。

先生の初孫の顔を見てみたい。

先生の初恋は、初夏のことでした。

先生は、初日の出を見ながら、初めて大トロを食べました。

③その日に習った漢字を使う。

他にも楽しみながら学べる方法はあります。見つけられるかな。発見できるかな。

季節が変わりはじめ、スギに続いてヒノキが原因の花粉症の人も和らいできたのではないでしょうか。引き続きイネ科の花粉症の方はご留意ください。

花粉症の症状がひどくなる原因に、不規則な生活と睡眠不足が影響しているそうです。

疲労が抜けきらず、やる気が出ない上に、花粉症の症状では勉強どころではなくなってしまいます。自分の体調を整え、花粉症とうまく付き合っていくことが必要です。

新しい勉強や苦手な勉強、運動、遊び…。学校では、日々たくさんのことが子どもたちに迫ってきます。そんな時、「難しいかも」「できないかも」と考え「向き合わない」という選択肢ではなく、「うまく付き合っていく」選択肢を一緒に考えていきたい思います。

1学期は早くも折り返しを迎え、後半戦に突入します。

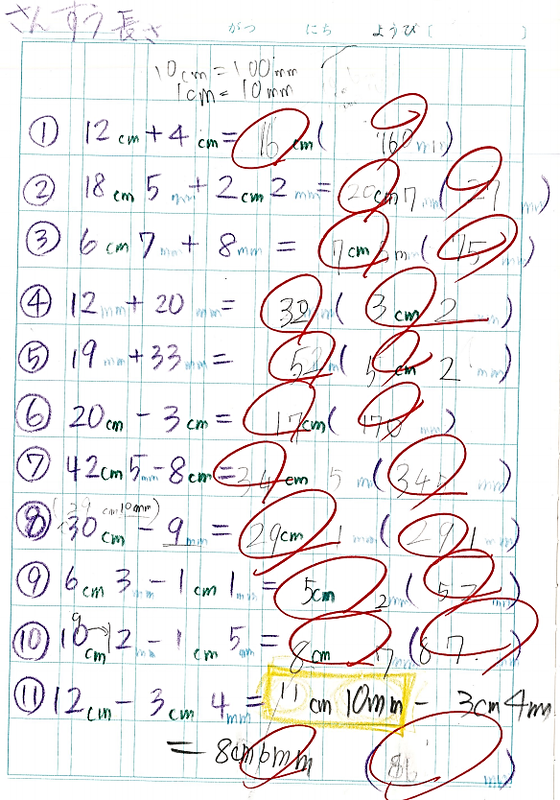

単元ごとの学習を終え、テストも増えてきているのではないでしょうか。テストで100点を取れると嬉しいですが、そうでないときもあります。

1点でも多く取りたい、100点を取りたい。それには「見直しの習慣」をつけられるかが鍵です。人間はミスをします。その前提に立ち、もう一度きちんと確かめられるかどうかです。

「おしかった」「残念」で終わらせてしまっては、同じ結果になってしまいます。「やったぁ」「よっしゃー!」を増やすには、「自分を疑う」ことです。

その先に、

その先に、

1・2年生は学校探検。3年生は加茂探検でした。

学校探検では、2年生がガイド役となり、1年生に各教室を紹介して回りました。さすがお兄さん、お姉さんになった2年生は頼りになります。

1年生は小さく感じたかな?練習の成果は発揮できたかな?

自分の1年間の成長を感じられますね。

3年生は校区内をめぐりました。大野から中森、駅前を通って戻ってきました。外は暑くなってきていましたが、さわやかな風もあり、予定通りに終えることができました。中森神社の休憩では、お参りに鬼ごっこ、虫探しにと、元気いっぱいに走り回っていました。

場所によって土地の使われ方が違っています。なぜだろう。

加茂の今の姿しか知らない3年生。今の姿もよく知らない3年生。現在を調べたり、今と昔を比べたり、加茂の土地利用や歴史を学びます。調査開始です。

加茂や船屋に関する思い出や情報があればぜひ、お子さんに話していただけるとありがたいです。

五月晴れとは5月のすがすがしい晴天をさすことが多いので、今日から6月なのに、なぜとなります。

五月晴れの意には加えて、元来、梅雨の時期にある晴れ間のことをさしていました。

また、旧暦の5月は現在の6月頃に当たるので、6月なのに五月晴れでも正解です。

時代によって変化する言葉。言葉の意味を知ることは過去を知ることにもつながります。

今日は、不思議な平均のお話です。平均といえば、みんなのちょうど真ん中のように感じている人も多いのではないでしょうか。

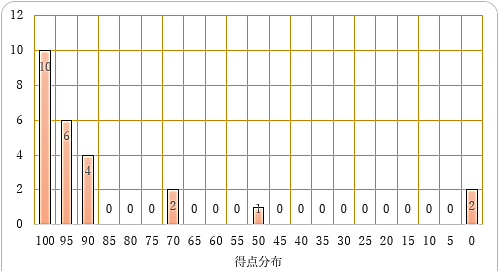

100点が10人、95点が6人、90点が4人、70点が2人、50点が1人、0点が2人のような全員で25人のクラスでのテスト平均は、85点(84.8点)になります。

ここで90点の4人は平均以上なので、真ん中より上のように感じるかもしれませんが、実際はクラスの半分以上(16人)が95点以上なので、平均以上でも、真ん中より下に位置しています。不思議です。

中央値という考え方では、95点となります。(6年算数で学習します)

したがって「平均=安心」と考えてしまうことには危うさもあります。平均はあくまで指標です。しかしながら、「みんなの平均まで頑張れたこと」には十分価値があります。2学期は自分の記録を少し伸ばす、そうすると平均とどんな関係になるのか。そこを楽しんではいかがでしょうか。

家庭学習時間、学校平均77分をどう感じますか?梅雨とは、暑い夏が来る前の長雨のシーズンで雨季の一種です。梅雨が明けると本格的な夏にはいることから、春の終わりから夏の始まり(初夏)の頃を指します。

昨年の近畿の梅雨入りは、6月10日ごろで、梅雨明けは8月31日ごろでした。2021年はまさかの、5月16日。観測史上最速でした。

今日は梅雨の中休み。抜けるような青空です。これからも定期的に天気が崩れ、雨が降り、子どもたちにとっては外で遊べない日が多くなり、やきもきしてしまう季節です。しかし、田植えや作物、農作業にとっては恵みの雨です。

始まりが早いということは…。終わりも…。期待してしまいます。

卒業生たちが、定期テストや新学期スタートのためなど下校が早いことを生かして訪ねてきてくれることがあります。先日は中学校での、勉強やクラブ、先生、友だちのことを話してくれました。気分転換になったかな。勉強もクラブも頑張れ!

中学生・高校生・社会人になっても、卒業生が訪ねて来てくれるのはうれしいことです。嫌な思い出ばかりの学校には、わざわざ来ないはずかな。先生たちは入れ替わっていきますが、思い出は永遠にそこにあります。

青空が見えてきました。

青空が見えてきました。

5月(皐月)は、大型連休もあることためか、お休みが多いイメージのようです。祝日の数は3日。2日の月が1月、2月、7月、8月、9月、11月とあることから考えると、あまり変わらないのですが、連休になっていることが、そう感じさせるのかもしれません。6月に1日も祝日が無いことも…。

※今年は東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたり、海の日が7月22日(木)スポーツの日が7月23日(金)、山の日が8月8日(日)に移動しています。

あっという間に6月(水無月)を迎え、梅雨の時期が近づいてきます。今年はもう梅雨に入っていますが…。

雨がたくさん降るイメージなのに、呼び名は「水無月」水が無い月…。

気になりますね。

今日、6年生は全国学力・学習状況調査に取り組みました。

その目的は、

① 義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。

② 学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

③ そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。とあります。

6年生の子どもたちにとっては、これまでの学習成果を知るチャンスです。4年生での京都府学力診断テストや2~5年生の木津川市統一学力診断テストでテストには慣れてきています。得意や苦手をしっかり把握し、次に活かしていくことが大切です。

50m走に挑戦する1年生。100mの世界記録保持者ウサイン・ボルトは5秒47で駆け抜ける50mですが、まだまだ1年生にとっての50mは長い道のりです。

まだまだ全力で走っていると、息切れしてしまったり、体のバランスが崩れてしまったりしてしまう場面もありますが、心も体も成長する来年は50mが少し短く感じられるかもしれません。

たくさん駆け回って走り方を身につけよう!

一生懸命走って出たタイム。来年はどうなっているのか楽しみです。

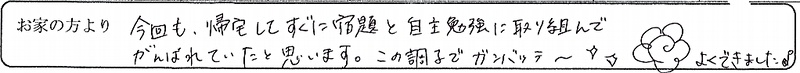

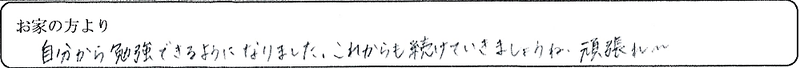

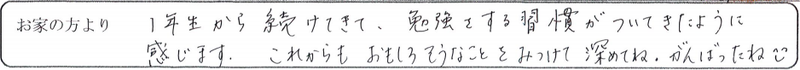

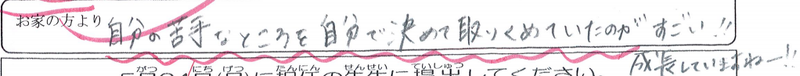

家庭学習P-up週間では、たくさんの子どもたちが日頃の家庭学習よりもたくさんの時間、学習に取り組むことができていました。お家でのサポートありがとうございます。

しかしながら、お家の方からのメッセージで、気になったのが、

「だらだらせずにできるといいね。」

「メリハリをつけて取り組んだらなおよいのですが。」

「学習に向き合おう・・・と感じていることは嬉しいのですが、長い時間すれば良いと思っている所がある。」

「1週間がんばりました。もう少し、集中して取り組みましょう。」

「時間の使い方を覚えてくれたらいいなと思います。」

なかなか厳しいメッセージ・・・。(笑)

『子どもたちの学習の質が高まってくれると嬉しいな』という保護者の思いと子どもたちの様子は裏腹に映っていた家庭もあったようです。

しかし、「質の高い学習が、求めたくなる」ということは、机に向かえているということです。次のステップに踏み出している証拠です。

同じ時間で内容を濃くしていくのか。同じ内容で時間を短くしていくのか。

机に向かえているからこそ、考えられる悩みです。

それぞれ学習できる・集中できる時間には、違いがあります。45分集中し続けられるのか。それとも15分で2分の休憩を挟みながらそれを3回繰り返し、45分を終えるのか。まずは、机に向かえる習慣をつけ、最低限の量を確保したいものです。量が確保できたら、質も求めていけます。

子どもに合った家庭学習方法で、質と量の確保を目指して。

見る・観る・診る・視る・看る

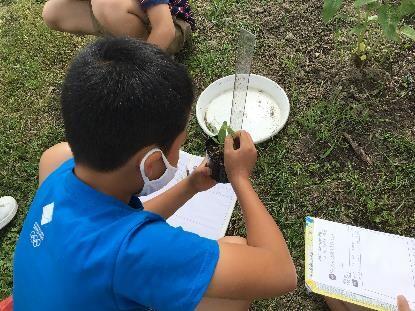

4年生がヒョウタンの種を植えてから、随分と成長してきました。そこで、プール前の花壇に植え替えをしました。

葉の大きさや草丈をものさしで測ったり、葉の触り心地を確かめたり成長を観察していました。茎をよく見てみると産毛のようなものがありますね。葉をよく見ると、子葉と本葉では形も葉脈も違います。気づけた人は素晴らしい観察力です。

ただ見るのではなく、しっかりと見る(観る)ことが大切です。

「家庭学習P-up週間」加茂小学校全体のがんばりをお伝えします。

今回の家庭学習P-up週間の平均時間は、77分となりました。

前年度の同時期と比べると、全体の学習平均時間が67分から77分へと増えていました。特に、6年生は、5年生時の90分から116分へと大きく増加し、学びの習慣化、自主勉強の定着が見られます。さすが6年生!

習い事を除いての、1日の最高学習時間は、驚きの510分(8時間越え)大人でもなかなかできるものではありません。また、休校の影響もあり、金曜日は各学年で記録が伸びていました。よくがんばりました!

2年生でも、1日平均47分。授業1コマ以上の時間を家庭学習に費やすことができる集中力・我慢力・継続力・頑張り力は見事です。

全員が同じ時間、同じように取り組むことはできません。自己新記録の塗り替えを日々目指して取り組み続けていきましょう。

詳しくは、後日配布される「家庭学習だより」をご覧ください。

1年間で子どもたちに「こうなってほしい」という願いが込められた学年目標。

学年ごとにカラーがあり、発達段階によっても違ってきます。

他学年の学年目標を知る機会はあまりありません。先を見通す意味でも、知っていて損はありません。

1年 『げんきいっぱい!やるきいっぱい!えがおいっぱい!めざせ☆スーパー1ねんせい☆』

2年 『じ分にうちかつつよい気もちと、ともだちにやさしいこころをもって、みんなでえがおですごそう ピース!!』

3年 『さわやか3 SUN あつく あかるく あたたかく』

4年 『できることをふやして、思い出に残る1年にしよう』

5年 『考動』

6年 『最高学年として手本となる行動をし、下級生を引っ張る~チャレンジ・協力、まとめる、助ける、メリハリ~』

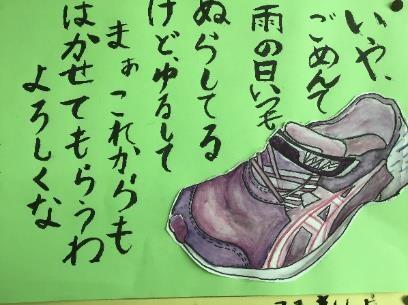

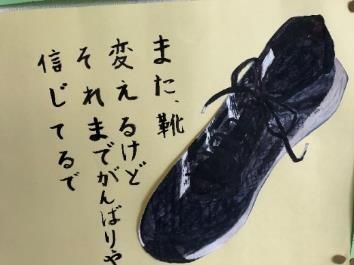

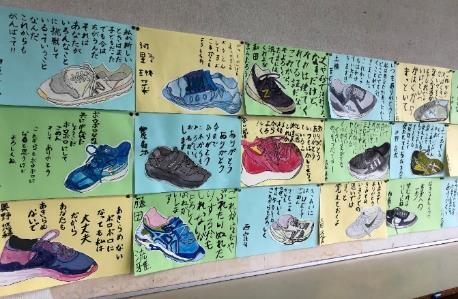

各学級、図画工作科の作品が完成してきました。廊下や教室に並ぶ作品を見ていると楽しい気持ちになります。

一人一人が心をこめて作った作品。見どころがたくさんあります。

明後日は、「全国学力・学習状況調査」になります。全国学力・学習状況調査は小学校6年生、中学校3年生の全員を対象としています。

「全国学力テスト」とも呼ばれています。6年生が、今日の内にしておいた方が良いことは、宿題を終えて、早く寝て体調に備えることかな。これまでの積み上げを確認しましょう。

調査に必要な持ち物は、鉛筆と消しゴムのみとなっています。(定規や分度器等は使用しません。)

どんな問題が出されるのか気になる方は、

国立教育政策研究所のサイトから、昨年度の問題と解答、解説等を確認することができます。

https://www.nier.go.jp/20chousa/20chousa.htm

(国立教育政策研究所 令和2年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について)

2年生の自主勉強です。Good!

やる気MAX!

サインも工夫していただきありがとうございます!すてきです☆

先週の大雨で、木津川の水位は上がり、流れも速くなっていました。茶色く濁った川の流れ。水位が下がった後の河原の様子。4年生が勉強する内容がつまっています。

学校での学習と生活や自分の知っている知識が結びつくとき、子どもたちはその内容がストンと腑に落ちます。

スーパーに売っている豆腐、シーソー、空を飛ぶ鳥…身の回りの様々なものや現象が学習とつながっていくと学習が楽しくなります。

「今日学んだことに、似たことはないかな。」「あれってそういうことかな。」

学びは24時間年中無休です。

家庭学習P-up週間を終えた今日からをどうするのか。

子どもたちを見守るのが楽しみです。

家庭学習P-up週間は、

「終わったけれど、宿題に少しプラスしてみよう。」

「終わったんだから宿題だけにしよう。」

「終わってしまったけど、せっかくだから、自主勉強を続けてみよう。」

「終わったとかは関係ない。もちろん自主勉強をやるぞ!」

「終わったんだ。自主勉強なんてもう二度とするものか。」

言い過ぎるとやらないし、言わなかったらやらないし…。悩ましいですね。

ここは行動あるのみです。テレビを消して、静かな時間を作り、本を率先して読むなんてどうでしょうか。

変化を目の当たりにする感動、発見。実物はやはり心に残ります。

そして、実際に見た知識がテストにつながれば完璧です。

今日は、警報に伴う休校で一日お家時間。

「自主学習でも少ししてみるか。」となる日だと期待してしまいます。

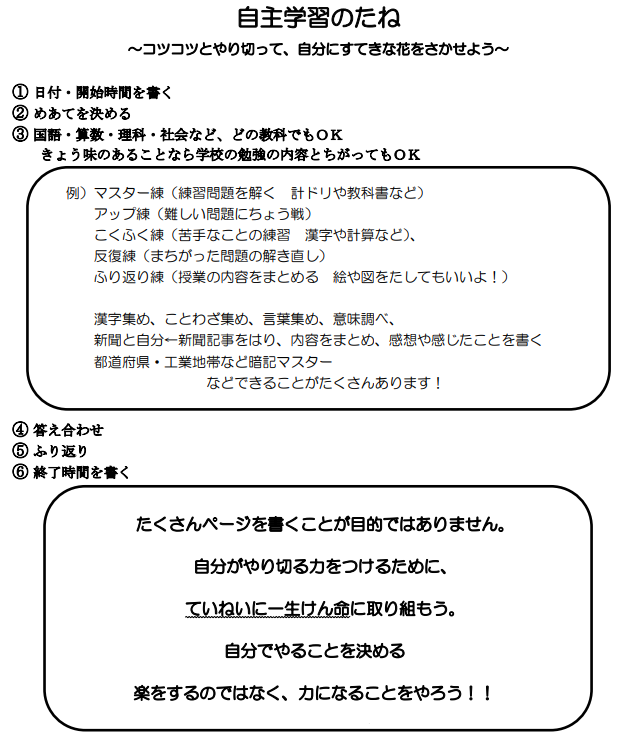

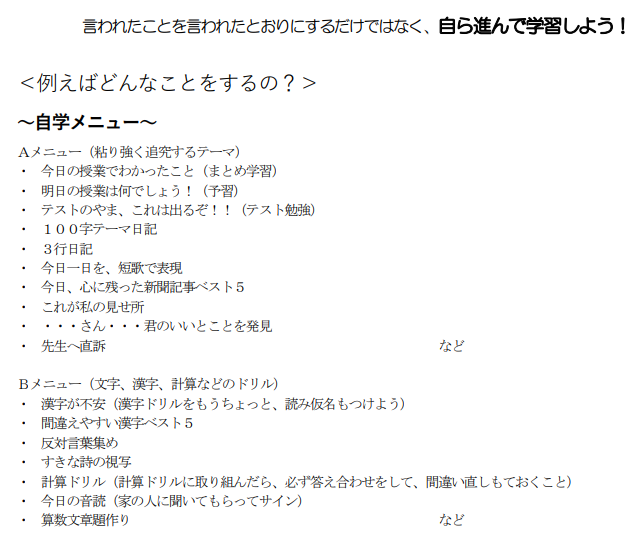

「自主学習って何をしたらいいんだろう。」やろうとする気持ちがわいてきた時、まずは、友だちの真似をしたり、自主勉強のネタから取り入れたりして、やってみるといいですね。ネタのたねはたくさんあります。

おもしろいものが見つかると、進んで取り組めるようになってきます。

そして、花が咲きます。

とうとう家庭学習P-up週間も今日が最終日です。

「今日も、〇分を達成しよう。」

「今日こそ、〇分を達成しよう。」

「今日は、1分記録を更新しよう。」

「今日こそ、〇分に近づけるぞ。」

子どもたちはどんな心持ちでしょうか。1分でも多くがんばれる自分を目指してほしいと思います。友だちのがんばりも気になるところですが、まずは、自分でがんばれたという実感が大切です。

がんばれない日もあったとは思いますが、がんばれたその瞬間を大切にしていきましょう。

お家の方からのメッセージ記入と一緒に、お声かけもよろしくお願いします。

「決まった答え計算」の解答例は、

「2×5=10」「3+4=7」まだ6を使ってませんね。

そこで、3+4の答え7を使って、「7―6=1」

残ったのは「10」と「1」なので、「10×(÷)1=10」

とうとう10になりました。

まだまだほかのやり方でも10になります。

他の解き方を考えてみるのもおもしろいですね。

計算の答えは1つです。しかし、解き方は1つとは限りません。その解き方や発想を出し合い、簡単で正確にできる方法をみんなで探していきます。

「他にもないかな。」「どうやって考えたのかな」と学びが深まっていきます。

国語の作文の書き方も図工作品の作り方も…1つではありません。

友だちに教えたり、教えてもらいながらより良い1つを見つけていきます。

1つだけではないからこそ、おもしろい。

プログラミング教育で、ロボットを使い「自動ドア」を動かすことに挑戦しました。みんなは、たくさんのプログラミングに囲まれて生活しています。

プログラミングがあるからこそ、便利なことがたくさんあります。ゲームやスマホもその一つです。これからの社会に必要となるプログラミング的思考やスキルを一つずつ身につけていってほしいと思います。

シャトルランで一年生の数を数えるのも6年生の立派な仕事です。6年生だからこそ任せられる仕事。ありがとう!

頭跳ね跳びは、台上前転から、首跳ね跳び、そして、頭跳ね跳びと発展してきた技です。難易度が高いので、友だちのサポートが非常に重要です。安心して技に挑戦できる環境があれば、チャレンジできます。

① 『く』の字の姿勢で膝を伸ばす。

② 腰が跳び箱の奥のラインから出たら腰を反る。

①の状態から②に変化させるのも、プログラミングと同じです。順番が違うと、技は成功しないということです。「これができたから、次はこれが必要」「これができていないから、こう変えよう」と考えるのもプログラミング的思考です。体育でも自然とプログラミングを学んでいます。

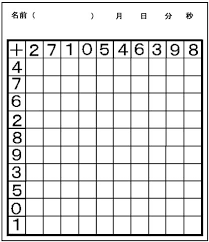

計算遊びも立派な学習です。「決まった答え計算」は中学年から高学年まで楽しめます。親に勝つチャンスですよ。

「2・3・4・5・6」を+、-、×、÷から必要なものを使って答えを10にする。

答えは一通りではないので、そこもおもしろいところです。

できるかな。

復習や予習に楽しい計算遊びを加えると学習効果は倍増です。

百ます計算を毎日1枚するだけでも効果はありますよ。

目指せ1分切り!(足し算・かけ算)

完成までをゴールにすると、苦手な人にとっては苦しいので、マスを50マスにしたり、制限時間を設定したりすると取り組みやすいです。おすすめは制限時間3分です。「あと12マスだった」⇨「あと3マス」⇨「全部埋められた!」と成長を感じられます。

今年度2回目の避難訓練(風水害)を行いました。職員の警報時の動きを確認し、子どもたちは、緊急時に学校待機か下校であるかを確認しました。

今日は、動きが違う(学童や習い事等)子どもたちがいます。お家でも、警報時の対応についてご確認ください。

今日は、職員が通学路を付き添い一緒に下校しました。

2年生の体育科では、マット運動・鉄棒運動に取り組んでいます。

マット運動では、「開脚後転」に挑戦します。今日は、その前段階として、後転に挑戦しました。6年生になっても、苦手な児童がいる技です。前には回れるのに、後ろに回ろうとするとなぜか、回れない。

今日はマットに傾斜をつけて、勢いをつけて回りやすくして挑戦していました。

① おへそを見るようした状態で回っていること。

② 回転に勢いをつけて腰を上げること。が大事です。

※回るときにはおへそを見て背中を曲げないと、回転が止まってしまいます。

鉄棒運動では、「かかえ込み回り」に向けて鉄棒になれるための運動でした。

布団干しやぶたの丸焼き。まだまだ鉄棒に体をかけるのが痛い。やればやるほど痛くない場所がつかめてきます。教えてもらうことはもちろんですが、慣れも大事ですね。

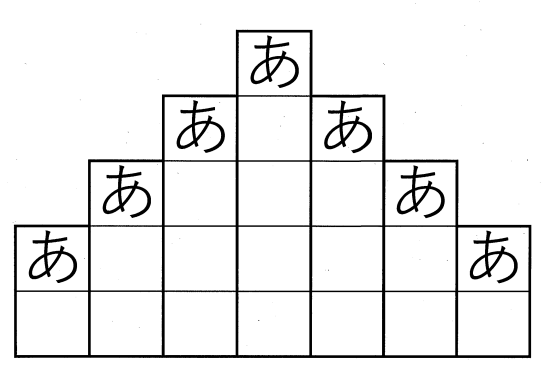

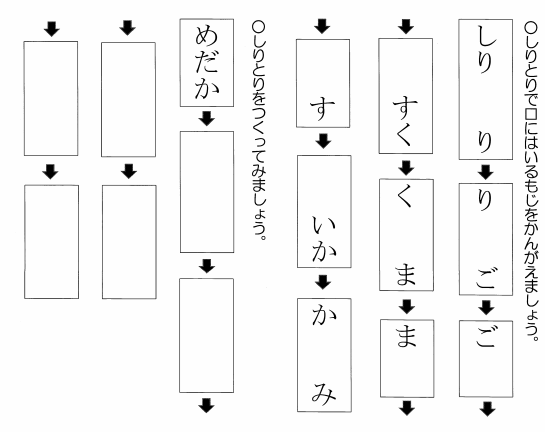

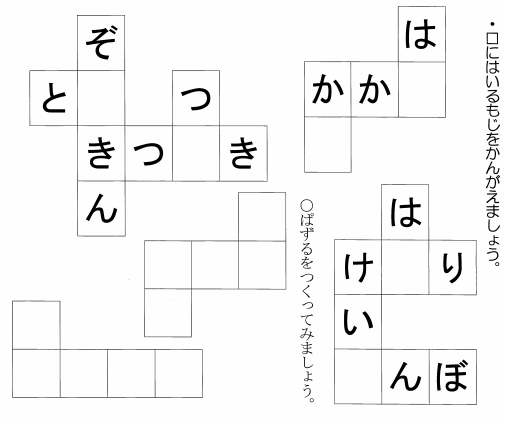

言葉遊びも立派な学習です。言葉の階段は低学年から高学年まで楽しめます。親子でチャレンジしてもおもしろいですよ。

「文字」の位置を変えてもできますが、難易度が上がります。 できるかな。

できるかな。

「字は心を表す」と言われます。字に心が表れるのは、字を見ていてよくわかります。落ち着いて机に向かえているのか、焦って終わらせようとしたのか、手を抜いて雑に書いたのか…。字をきれいに書けるということは素敵なことです。しかし、字をきれいに書こうとするばかりに、時間がかかりすぎてしまったり、内容が乏しかったりしていては意味がありません。きれいに字を書くことだけが勉強の目的ではありません。

誰もが字をきれいに書くことは難しいです。

しかし、字を丁寧に書くことはできます。

見てもらうノートやプリントの字、テストや教科書に書かれた自分の名前の字。いろいろなところに心が見えます。

『字を丁寧に書ける=落ち着いて学習に向かっている』ということです。

丁寧な字で、丁寧な学習。

まずは、ていねいに宿題をすることが大切です。丁寧な字で書かれた宿題は学力の伸びを予感させます。丁寧な字はミスを減らし、もったいないミスでの直しを減少させ、「遊びたいのに…直しがある。」など、学校での必要以上のストレスを軽減させます。

湿気が高く、壁の掲示物ののり付けしていた部分がはがれてきたり、窓ガラスが曇ったりするほどです。

廊下のコンディションは最悪です。

雨の湿気と気温のコラボレーション(?)が見事に廊下をすべりやすくしています。

校内放送でも、廊下歩行を呼びかけています。

なぜ「廊下を歩く」のか、なぜ「廊下は走ってはいけない」のか。「学校のルールだから?」

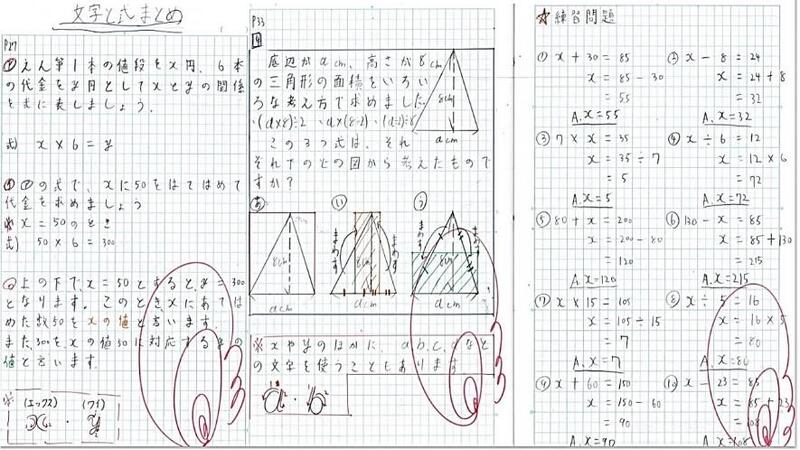

それとも…。その『なぜ』が考えられると、廊下を走ることはないはずです。 単元をまとめて、練習問題まで取り組めているGood!テストが楽しみです。

単元をまとめて、練習問題まで取り組めているGood!テストが楽しみです。 図工の下書きもありですGood!

図工の下書きもありですGood!

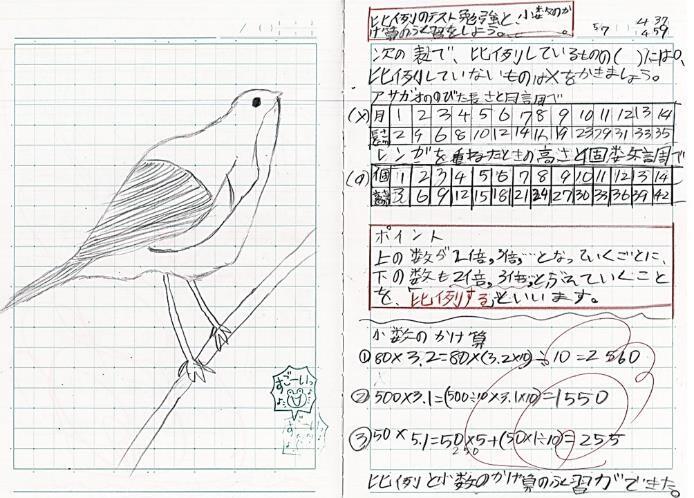

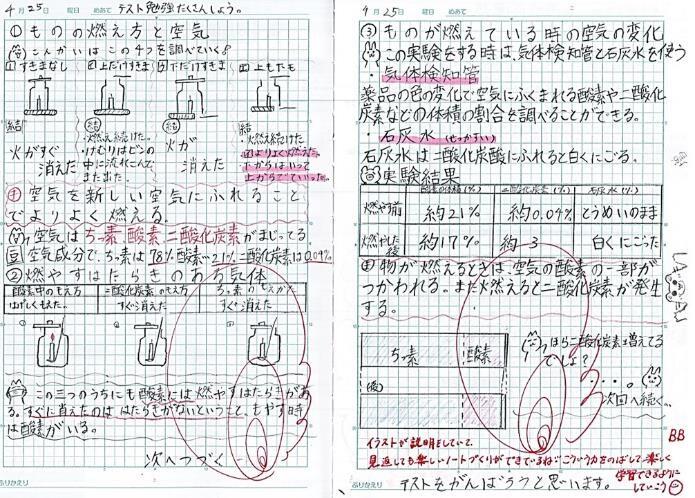

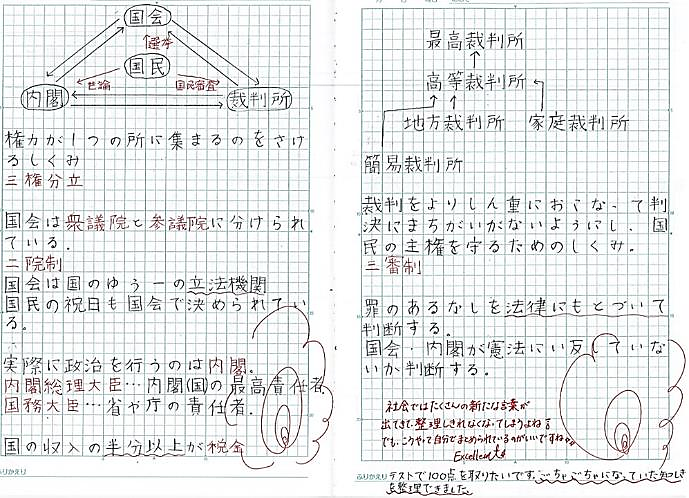

子どもたちが取り組んでいる自主学習の中から一部を紹介します。自主学習に慣れて、自分のスタイルを作れている人はスムーズに積み重ねることができています。

どんなやり方が自分にあっているのか。どんな内容ががんばれるのか。探すためにいろいろな方法に挑戦するのも自主学習(自主勉強)です。

インターネットにも、たくさんの自主学習ネタがあります。ぴったりの自主学習が見つかるかもしれません。

日付やめあてを書くのは、Good!

日付やめあてを書くのは、Good!今日から家庭学習P-up週間が始まります。

家庭学習P-up週間は、『家庭学習の習慣化を図ることで、学習への興味・関心が高まり、学習内容をより確実に身に付けること』を目的としています。

初めのうちは、「何をしたらいいかわからない」、「まだ設定時間にならない」等不安になることもあると思いますが、コツをつかめるとプラスアルファの課題にも取り組めるようになります。

低学年は、保護者方の力を借りて、学習習慣の基礎を身につけていきましょう。中学年以上は、自分で学習内容を考え、進んで学習する態度を身につけましょう。自分が難しい段階の場合は、短時間一緒に学習に付き合っていただけると幸いです。保護者の方には、家庭学習P-up週間の最後にメッセージをいただきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

ここでも大事なことは「楽しむこと」です。

親子で学習を楽しみましょう。

昨日から近畿地方が梅雨入りしました。平年より21日早いそうです。

家庭学習P-up週間をがんばれってことかもしれませんね。

一昨日に引き続き、自分の最高記録を目指して、今日は2・3・5年生が体力テストに挑戦しました。友だちのがんばりを応援したり、自分のテストを応援してもらったり、本気で記録を目指して頑張る子どもたちの表情は、今日も変わらず真剣そのものです。

5年生はさすが高学年という動きで、各種目をスムーズに行えていました。2年生は初めての実施でまだまだこれから記録が伸びていきそうです。3年生は2年ぶりの実施でしたが、経験を生かした動きで記録も上々のようでした。

6年生の立ち幅跳び205㎝の記録を越えた人はいたかな?

1年生は絶好天気の下、校庭の砂場で図画工作科「すなやつちとなかよし」の学習を行いました。砂や土に触れた感覚を味わいながら、山や川、城を作っていました。暑さもあり、水が心地よさを味わせてくれます。

「先生、カフェラテ!」カップの中に、濁った水がたっぷり。

子どもたちは生活の中から、いろいろな言葉を学んでいます。

準備の大切さを思い知るのは、失敗をしてからのことが多いでしょうか。

「もう少し、〇〇しておけばよかった…。」

とらえ方を変えて、成功を引き出す準備に変換。

「準備をしていたから、〇〇できた!」

体力テストの準備は万端です。

あとは、みんなが体調を整え、準備運動をして、本番を待つだけです。

『何よりまず準備をすることが、成功の秘訣だ。』ヘンリー・フォード

2・3・5年生の体力テストを予定していましたが、あいにくのグランド状況で延期となりました。明日14日(金)に実施します。準備の時間が増えたと考えれば、プラスになります。しっかり食べて、しっかり寝て、体調万全で臨んでほしいと思います。

体力テスト開始前はきっちりと準備体操をして、体温を上げて筋肉や関節を動かしやすくし、イメージ通りに体が動く状態を作っておくことが大切です。もちろんケガの防止も目的としています。

令和7年度 次回授業参観の日程

2月20日【金】

<授 業 参 観>

13:30 ~ 14:15

<学級懇談会>

14:30 ~ 15:00

ブックマーケットも同時開催いたします。

ご参加よろしくお願いいたします。

『学習の習慣化』を目指していきましょう。

家庭学習アドバイスシート.pdf

加茂小自主学習(児童用).pdf

かもっ子の自主学習を紹介しています。

ぜひご覧ください。

子ども110番の家・安全マップ