活動のようす アーカイブ

令和3年度

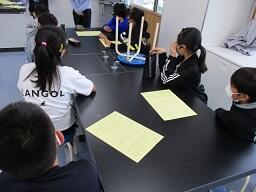

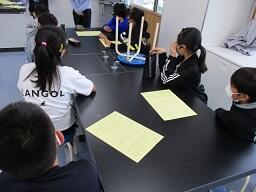

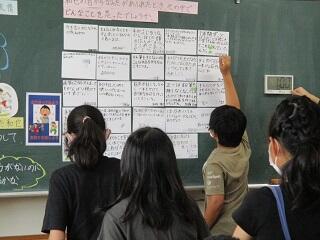

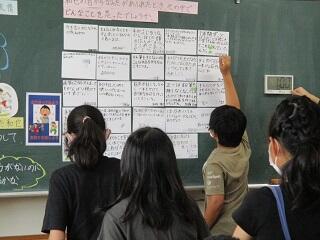

校内研修 国語科研究授業

今年度より、研究の重点を国語科にしています。今まで進めてきた道徳においても「ことばの力」を育むことで、より深く考えることができると思うからです。そこで、今日は校内の研修として、5年花組で研究授業を行いました。「自分の好きな作家の紹介文を作る」という単元ですが、より良い紹介文を作成するために、下書きを見せ合って友達からアドバイスをもらっていきます。アドバイスをもらうためには、自分が何のためにどんなアドバイスをしてほしいのかを明確にして聞く必要があります。「目的を明確にして話し合う」というめあてを達成するため、ロールプレイングを取り入れたり、目的を明確にするワークシートやタブレットも活用しました。また、この授業に合わせて「並行読書」も行ってきました。この授業を通して、子どもたちの読書への関心も高まり、今日の話し合いも意欲的に取り組めたと思います。

クラブ活動

緊急事態宣言が解除になり、クラブ活動が始まりました。卓球、バドミントン、キックベースボール、マラソン、ドッジボール、パソコン、伝承・ゲーム、イラスト・・・違う学年と混じっての活動ですが、それぞれに興味のあることに取り組んでいて、とても楽しそうでした。天気にも恵まれ、気持ちのいい汗を流している子、勉強とはちがうことで頭を使って気持ちよさそうな子、自分のペースで好きなことに没頭している子・・・いろいろな表情が見られました。

3年生 図画工作

四季、スポーツの場面、昼夜など一日の移り変わり、動物園・・・など、4つの場面にして空間を作っています。この空間は台の上を回るので、自分の正面に回してきて見ることができます。

5年生 ものづくり体験2

昨日の丸太に続き、今日は「竹」に挑戦です。「竹」は棚倉の地元資源そのもの。竹の節を活用してコップ作り、竹を割って箸作りに取り組みました。昨日の経験を活かし、今日も班で協力してうまく切っていました。切った竹は「過炭酸ナトリウム」を入れた湯で煮ると、適度に竹の油が抜けて色も鮮やかになります。みんな、とても集中して取り組んでいました。

5年生 ものづくり体験1

5年生の総合的な学習の時間で、地元の木材を利用して「ものづくり体験」をすることになりました。棚倉小学校では「自然教室」という伝統的な授業があります。5年生になると「学校林」の手入れの手伝いをしに行くのです。林業はかつての棚倉村の主要産業の一つでした。その地域の特色に着目し、今日は、地域の木材に使って、「TEAM クラプトン」さんのご指導のもと、ものづくりに挑戦です。木材は、森林組合のご協力を得て、サクラ、ヒノキ、マツ、スギなど7種類の木の丸太をそろえていただきました。そして、実際にその丸太をのこぎりで切ってみました。想像していたより、子どもたちはのこぎりをうまく使い、班で協力して楽しく取り組んでいました。

町たんけんの成果 3年生

5月に「町たんけん」をしましたが、そのときの観察の結果を地図にまとめています。たいへんくわしく書いたため、地図がわからなくなっている班もありました。自分たちの校区ですが、比較的南北にひろい地域です。自分が住んでいる所とはちがう発見があって楽しかったようです。また、「ふるさと」を知る大事な取組です。

タブレットで検索

2年生以上は自分で立ち上げ、ログインするまでを練習しました。次は、いろいろな活用方法を覚えていかなくてはなりません。今日は、4年生で検索をする練習をしました。

サンガつながり隊

今日は「サンガつながり隊」の方に来ていただき、ボールゲームの基礎から簡単なサッカーゲームをするまで指導していただきました。単にサッカーとは言え、2人組のボールのやりとりから始まって、コミュニケーション能力や周りを察知する力を養っていくことが出来ます。1・2時間目は6年生、3・4時間目は2年生、5・6時間目は4年生が教えていただきました。久しぶりに、外で思いっきり体を動かすことができて、子どもたちも晴々とした表情でした。

スキルアップタイム 話し合い活動

今日のスキルアップタイムも話し合い活動でした。”対話的な学習”を進めるためには、まず自分の意見を考え、友達の意見を聴き、さらに自分の考えを深めていく、という順序が必要です。そこで、自分の意見を伝えたり、友達の意見を知るためにホワイトボードの活用を進めています。ホワイトボードには、各自の意見、理由、主張などが書かれています。それをじっくり読んで、賛成あるいは同意の時は、そのボードに緑のマグネットを置きにいきます。緑のマグネットが多いホワイトボードに書かれていることを元に話し合いが進められていくこともあります。今日は、5年生では、最初にタブレットを活用して、みんなの意見を集約・グラフ表示をして始めていました。

あいさつ&エコ運動

今日は6月のあいさつ&エコ運動の日でした。梅雨の晴れ間の天気の良さも手伝い、あいさつがいつもより元気よくできていたように思います。またエコ運動も環境委員が定時より早く駆けつけて、空き缶の処理をサッサとしていました。前日のよびかけの成果もあり、昨年より多くの空き缶を持ってきてもらっています。ありがとうございます。

校内を彩るあじさい

1階の廊下に、きれいな”あじさい”が咲いています。ひまわり学級が作ってくれたものですが、梅雨の少しうっとうしい日が続く中、この素敵なあじさいが気分を明るくしてくれます。あじさいには、よく見ると「かたつむり」もいっぱいいます。立ち止まって眺めている子どもたちもよく見かけます。

チャイルドボランティア

今日のチャイルドボランティアでは、体育館裏にある古くなった植木鉢やプランターを片付けてもらいました。朝に放送をして呼びかけておくと、たくさんの子どもたちが来てくれます。

校内研究授業

今日は校内研修として3年花組の算数科で研究授業を行いました。新指導要領の目標である「対話的・主体的な深い学び」を実現できる授業改革に向けて、教職員同士で研修を行っています。今日は、数を千や万のかたまりでとらえ、数の相対的な見方を働かせて計算をしたり、仕組みを考えたりする授業でした。途中には、子ども同士で考え方を交流し合う場面もありました。

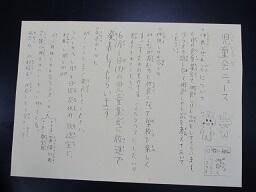

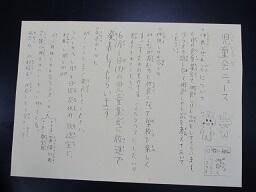

スキルアップタイム 書く活動の充実

「3分間作文」の取組を行い、子どもたちの作文を見直す中で、文章を書く上での基本的なルールがしっかり身についていないのでは?という反省がありました。そこで、今日は全クラスで確認した後に書くことにしました。しっかり見直しながら、着実に「ことばの力」がつく取組にしていきたいです。

スキルアップタイム 話し合い活動

スキルアップタイムの活用については、昨日もお伝えしましたが、週に1回「話し合い活動」も入れていく計画です。「話し合い」と言っても、その活動の中で「自分の意見を考える」「人の意見を聞く」「人の意見を聞いて、さらに考える」を積み重ね、自分の考えを深めていかなくてはいけません。また、それを「伝える」ことも必要になります。自分の意見を伝えるために「発表する」以外にも「ホワイトボードに書く」という方法も取り入れています。今日は、はじめての話し合い活動だったので、低学年はホワイトボードの使い方や意見を表すマグネットの使い方を学習していました。

スキルアップタイム

今年度から重点研究として国語科に取り組んでいます。子どもたちの国語力アップのため、今年度のスキルアップタイムは「読むこと」「書くこと」の力をつけるための補充的な時間として取り組んでいます。スキルアップタイムとは掃除のあとの20分間のことです。昨年度は、2ヶ月の休校期間の授業内容を補うため、スキルアップタイムは国語科と算数科の授業として取り組んでいました。しかし、今年度は、補充的な時間として使ったり、深化させる時間として使うことができます。読書、漢字練習からの辞書引き、3分間作文など期間を決めて行ったりしています。

メダカの観察 5年生

5月中に、5年生たちがメダカを持ってきてくれていました。そして、各学級でメダカをていねいに育てています。これは理科の観察のためでもあります。今日は、班ごとに1匹をよーく観察してスケッチをしていました。ひれや体のようすをしっかり写そうとすることで、いろいろな発見があります。

タブレットの活用

4年生以上では、毎日、自分でログインして立ち上げ、机の横にかけておきます。帰る前にはログアウトして、ロッカーに返し充電しておきます。机の横にかけておくので、いろいろな時間にすぐに使えます。4年生や5年生では調べ学習に活用することが多いです。

1年生 図画工作

先週、1年生たちが大きな袋にいろいろな空き箱を持ってきていました。図画工作の時間に、それらを使って自由に工作をしていましたが、素敵な作品が完成しました!ロボットあり、動物あり、おもちゃあり、乗り物あり・・・一つ一つ見ているだけで楽しくなります。

一人1台のタブレット活用

児童全員分のタブレットが届き、その活用の準備を進めています。学校での活用はもちろんですが、2年生以上は家庭に持ち帰って活用することも想定しています。そこで、まずは自分でタブレットを立ち上げ、ログインする方法を全員がしっかり覚えるため、各学年で発達段階に応じて練習を始めました。今日は、アルファベットも覚えていない2年生ですが、キーボードのひらがな表示を使ってログインまですることができました。

5年生 田植え体験

森林組合さまのご好意で、運動場のすぐ横に「学校田」を作ってくださっています。今日は、5年生がそこで田植え体験をしました。最初は、田んぼに入ることの感触や歩きにくさなどに驚いている子が多かったのですが、しばらくするとおもしろくなってきたようで、とても楽しんで取り組むことができました。「苗は(人に例えると)年長さんくらいで、4ヶ月で20才くらいに成長する」というお話に感心していました。運動場からもよく見えるので、しっかり観察し、見守っていきたいと思います。稲刈り体験もとても楽しみにしています。

避難訓練(風水害)

今日は、風水害を想定した避難訓練でした。風水害といっても、実際は、授業中に警報等が出て下校する際の練習になります。地域班ごとに警報が出た場合の動きを確認し、地域ごとに下校しました。風水害、と一言で言っても、いろいろな場合があります。強風の時、大雨の時、洪水の時・・・それぞれに基本的な対処については指導していますが、肝心なのは「自分にも起こりうること」と認識させることかなと思っています。人間はどこかしら、自分には起こらないと思いがちで、そうなると、避難訓練にも真剣に取り組みにくくなります。ご家庭でも、過度にこわがらせる必要はありませんが、「もしものとき」の話しを折りに触れていていただきますようお願いします。

1年生 まちたんけん

梅雨とは言え、今日もいい天気。1年生は「まちたんけん」ということで、駅前公園に行きました。駅前公園は、休日や放課後も子どもたちがよく遊ぶところです。遊びの中でもルールを守りながら、楽しく遊んでほしいと思います。行きかえりの交通ルールも含め、きちんと守って元気に帰ってきました。

1年生 シャトルラン

今日は、1年生が初めて「シャトルラン」に挑戦しました。これは、スポーツテストの1つの種目でもありますが、人と競争するというより、自分とのたたかい、の要素が強い種目です。また、梅雨の晴れ間の暑い日です。がんばりすぎて体調をくずす子がいないかと心配でした。しかし、初めてということもあり、6年生が補助をしてくれました。計測はもちろんのこと、止まるタイミングがわからない子や、無理して走ろうとする子をやさしく止めてくれていました。先生を始め、お兄さんやお姉さんたちに見守られたり、励まされたりして、精いっぱいがんばることができたと思います。1年生ながらに、30回を超えて頑張る子もいました。

6年生 遠近法を使った絵

6年生の図画工作科では「遠近法」を使った絵に取り組みます。国のGIGA構想を受けて、一人1台のタブレットが配置されましたが、自分が描きたいと思う風景を、いろいろな角度から写真保存し、考えていきます。

代表委員会

今日は、昼休みに代表委員会がありました。各学級の代表委員が集まったところで、児童会本部役員から、次の児童集会の内容について提案がありました。児童集会では「なかよし宣言」を言ってもらうのですが、「なかよし宣言作り」は互いを尊重し合える学級作りにとって大切な取組です。子どもたちが、自分のクラスを過ごしやすいいいクラスにしていくために、しっかり討議して決めてほしいものです。

朝は大忙し

1年生はみんなでさつまいも、一人一人があさがおを植えました。2年生は、えだまめ、オクラ、ミニトマトなど自分で選んだものを植えました。3年生はチョウの観察のために、卵を産み付けさせるため白菜を植えています。朝、登校し、教室で朝の準備を終えると、水やりや観察に大忙しです。

1年生 まちたんけん

今日は、1年生が「まちたんけん」に出かけました。行き先は、「い組公園」です。校区の一番北になる地域で、1年生が歩いていくのは少し遠いところです。しかし、校区内のいろいろな地域のことを知ったり、交通安全に気をつけながら行くことも大事な学習です。楽しみながら、元気に行って帰ってくることができました。

がっこうたんけん

「1年生を迎える会」の続きのあと、2年生が1年生を連れて、校内を探検する、という名目で、校内の案内をしてくれました。各部屋には、その部屋がどんな部屋かを説明したものを2年生が作って掲示してくれました。また、ところどころには「ミッション」がドアに貼ってあります。いっしょに読みながら、そのミッションを果たしたら、シールを貼っていきます。校長室に入るときは「失礼します」、出るときは「失礼しました」と言って出ますが、2年生がしっかりお手本を示してくれていました。

1年生を迎える会 続き

先週に「1年生を迎える会」がありましたが、2年生のプログラムは外で行うことになっていました。当日は雨のため延期になっていたので、今日、行いました。「負けてもたのしいじゃんけん大会」や「リズムであそぼう」など、2年生のみんながリードして、楽しく進めてくれました。

あいさつ&エコ運動

今日は、5月のあいさつ運動の日です。元気にあいさつをする声がひびくと、曇り空でも気持ちが明るくなります。正門前ではありますが、日によってゴミが目立つ日があります。私が掃除しようとすると、6年生がそっと手を出してきて、自然に掃除をかわってやってくれました。今度は心がほわっとあたたかくなりました。空き缶もたくさん持たせていただきありがとうございます。環境委員が回収しやすいようにしっかりつぶして集めてくれています。

1年生を迎える会

緊急事態宣言の発令期間ということもあり、各学年の発表を録画し、体育館で1年生が鑑賞する形で行いました。しかし、体育館の飾り付けや、1年生へのメダルのプレゼントなどは予定どおりに行いました。録画ではありましたが、1年生たちは楽しんでくれたようで、各学年の歓迎の気持ちは伝わったと思います。2年生は、体育館の外でじゃんけん大会などのゲームをしてくれる予定でしたが、あいにくの雨でしたので、延期になりました。お楽しみを1つ、とっておくこととなりました。

3年生 町たんけん2

今日は、2回目の町たんけんです。今日は「ほ組」や「と組」のあたりを探険しました。主に住宅街が広がる地域ですが、涌出宮をはじめ、神社もあります。昔ながらの風景と親交住宅地の混じった地域にいろいろな発見があったようです。交通安全のルールを守って行ってくることができました。

通学班長会

今日は中間休みに通学班長会がありました。登校時の校門前や交差点での密を避けるため、昨年は月ごとに「ほ組」と「と組」で時差登校をしていましたが、3学期の新しい班から班長が時計を持って登校することにしました。新しいやり方が功を奏して、いろいろなところでの密が避けられ、全体としてはスムーズに登校できるようになりました。また、4月当初は登校に慣れていない1年生を連れてくるのが大変そうでしたが、1年生もすっかり慣れてきて上級生の気遣いのもと、元気に登校しています。しかし、個々の班を見てみると、集合時間にきちんとそろわない、班長の言うことを聞いてくれない、などの悩みもあるようです。通学班長会では、そんな状況を共有し、改めて安全な登校について確認しました。

校内授業研究 6年生道徳科

今年度から、校内授業研究の重点を、国語科を中心にことばの力をつけることに置くこととしています。しかし、昨年度までの道徳科の研究をしないわけではありません。道徳科での取組がもっと深まることを目指して、子どもたちに「ことばの力」をつけたいと考えています。今年度も、道徳科では「動作化」や「ホワイトボード」の活用を研究していきます。今日は、6年生の授業で校内研修を行いました。6年生という発達段階を考えると動作化にも工夫がいるなと感じました。ホワイトボードは、みんなの意見を共有しやすく、考える時間も確保しやすいので、他学年でも活用していくこととなります。

1年生のさつまいもとあさがお

先週のできごとになりますが、1年生が児童玄関前の畑にさつまいもを植えました。また、一人一人が鉢を持ってあさがおも植えました。今年は肌寒い日が続き、今日も下校の時に雨が降ってきました。さつまいもやあさがおには恵みの雨となりますように。

ファミリー班の顔合わせ

今日は児童集会でした。児童会本部役員が進行し、今年のファミリー班の顔合わせの後、「棚倉小学校〇✕クイズ」を行ってくれました。非常事態宣言中ということもあり、運動場で距離を取って行いました。6年生たちが1年生を迎えに行き、5年生がしっかり集合をさせていました。縦割り活動を高学年が中心となって進めていたので、とても頼もしく思います。ふり返りでも「他の学年の人と交流できて良かった」「ゲームが楽しくできて良かった」とのこと。コロナ禍の影響はありますが、大事な取組として形ややり方を工夫して充実させていきたいです。

:避難訓練(火災想定)

今日は、今年初めの避難訓練でした。理科室から火事が発生した、という想定で、基本の避難経路を通り、外に出る、という内容です。避難の際の基本である「おかしも(おさない、かけない、しゃべらない、もどらない)」や各学級からの避難経路の説明を聞いた後、非常ベルや放送の指示により動きました。雨が心配されたため、運動場に一斉に集まるということはしませんでしたが、外に出るところまでは行い、職員室でも、消防署への連絡、放送指示、児童の安全確認などを行いました。避難をするときは、高学年の児童ほど真剣に落ち着いて取り組めていました。次回、全校で行うときもいいお手本を見せてほしいと思います。

3年生 町たんけん

今日は、3年生が校区内の「町たんけん」をしました。主に「い組」「ろ組」「は組」の地域をめぐりました。出発の前に、先生の指示を聞いて安全に歩くこと、「発見」をすること、などの話がありました。棚倉小学校の校区はとても広いです。自分の家の近く以外のところを知ることで、いろいろな発見があったことでしょう。

3年生 シャトルラン

3年生の体育ではシャトルランを行っていました。一定のリズムに合わせて走り、何往復できるかをトライするものです。最初はみんなで一斉に走り始めますが、リズムについていけなかったり、走ることがしんどくなったら、途中でやめていきます。最後はとても少なくなっていくのですが、結局は自分とのたたかい、のようです。昨年より往復できる回数が増えているといいですね。

もくもく掃除

新型コロナウィルス感染症の感染状況から京都府にも緊急事態宣言が発令される見込みとなりました。感染防止のため、今年もだまって掃除をする「もくもく清掃」を実施します。話せないので、1年生には6年生がついて、いっしょにお手本を見せることで掃除をしています。

あいさつ&エコ運動

今年の前期委員によるあいさつ&エコ運動の日でした。本部役員のあいさつは、はじめてのせいか最初は声が小さかったのですが、だんだん大きくなってきました。挨拶を大きな声ですることの気持ち良さを改めて感じていたようなので、次回は最初から大きな声でやってくれると思います。環境委員たちも最初はつぶし方がわからなかったようですが、6年生に教えてもらって上手にやっていました。

体力テスト

いい天気に恵まれ、体力テストの全種類を行うことができました。1,2時間目は1年と6年、3,4時間目は2年と5年、5,6時間目は3年と4年がペアになって行いました。2年生は昨年行うことができなかったので、今年初めて行うことになりました。1年も2年も上級生たちに手を引かれ、教えてもらいながら行うことができました。

2年生 体力テストの練習

今週の木曜日に体力テストがあります。2年生の体育では、ソフトボール投げや立ち幅跳びの練習をしていました。昨年から、コロナ禍の状況下で子どもたちの運動不足は日本国中で心配されているところです。本校も例外ではありませんが、できる範囲で精一杯体を動かす機会を作っていきたいと思います。

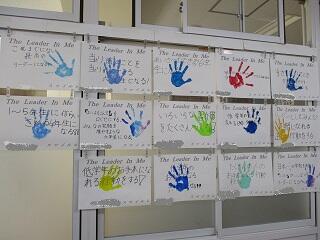

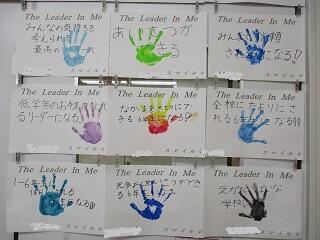

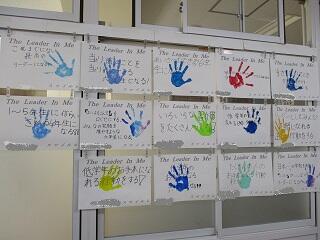

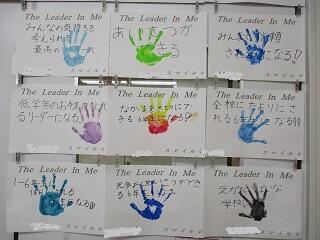

6年生 学校のリーダーとして

昨年の5年生の時から、「次のリーダーは自分たち」という意識でがんばっていましたが、この4月からは名実ともにリーダーとしてがんばっていくことになります。それぞれの決意を「リーダー イン ミー」の学習のあとに書きました。

初めての授業参観

新型コロナウィルス感染症の感染状況が良くないので、地域ごとに分散し、廊下からの見学になりましたが、授業参観を行いました。どの子も少し緊張して授業に取り組んでいました。せっかくの参観なのに、廊下からのみというご不便をおかけしましたが、多数来ていただきありがとうございました。

今年もやります、チャイルドボランティア!

今年もチャイルドボランティアを行います。今年は環境委員を中心に進めていきますが、ボランティアなので、環境委員以外の人もたくさん参加してくれました。今日は、玄関前の庭の除草作業でしたが、たくさんの人ががんばってくれたので、とてもきれいになりました。

1年生 図工の時間

1年生の図工の時間は、「ねん土」でした。楽しそうに、でも、真剣に取り組んでいました。

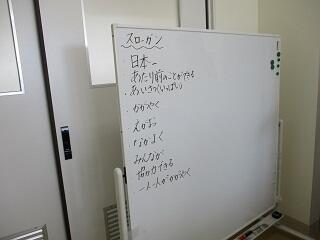

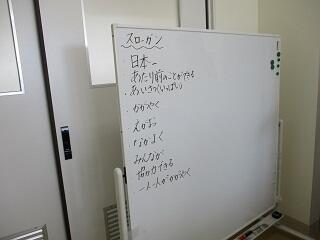

児童会本部役員会 スローガン作り

前期児童会が始動しました。明日から委員会活動も始まります。まずは、今年の児童会活動の目標を決めます。3月に、クラストークで「どんな学校にしていきたいか」を話し合っているので、それを元に考えます。さて、どんなスローガンが提案されるでしょうか?楽しみです。

はじめての給食 1年生

今日から1年生も給食が始まりました。先生方に配膳をしてもらい、「いただきます」まではマスクをしています。食べるときはマスクをはずすので「もくもく給食」といってだまって食べます。はじめての給食で、ニコニコしながら、だまって一生懸命に食べていました。