活動のようす アーカイブ

平成29年度

合唱指導(6年)

今日は、岐阜聖徳学園大学の加藤晴子先生と村田睦美先生(伴奏)に来ていただき、6年生の合唱の指導をしていただきました。(昨年も、指導いただいた先生達で棚倉小の子供達のことを「大好き」だと言って下さる素敵な先生方です。)学習発表会で歌った「ひまわりの約束」の歌詞の意味を考えたり、感情をどのようにのせていくのかを教えていただいたりしながら、少しずつ子供達の歌がブラッシュアップしていきました。次回は1月に、また来ていただくことになっています。それまでに、また練習を積み重ねておいて、成長した姿を見ていただきましょう。

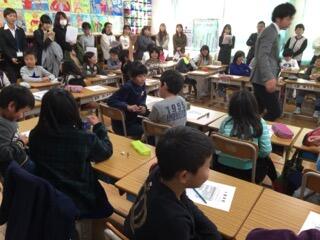

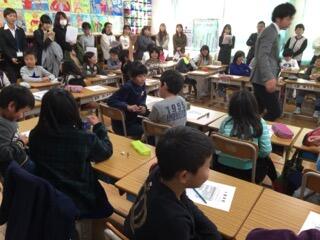

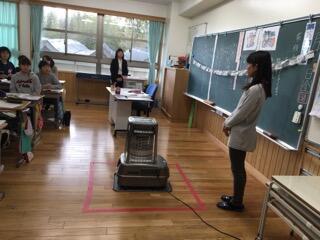

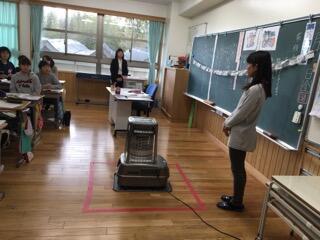

研究授業(4年月組)

今日の6時間目は、木津川市人権教育研究会の研究授業を4年月組(桂学級)で行い、市内のたくさんの先生方にたくさん来ていただきました。LINE等のSNSは、今や子供達の周りでは当たり前になりつつあり、避けて通ることはできません。「文字だけのコミュニケーションは、誤解も起こりやすいこと。」「ネットワークの向こう側には相手がいて、とらえ方は人によって違うこと。」「自分と同じように相手の気持ちを考えることが大切なこと。」等、それぞれの気づきや学びがありました。

あいさつ&エコ運動(児童会)

今日は、児童会の定例「あいさつ&エコ運動」の日です。

12月になってずいぶんと朝は寒くなってきましたが、ひときわ元気な声が響いています。児童会本部の子供達が差し出した手にタッチしながら交わす「おはよう。」は、いつもより笑顔がはじけていました。また、家から持ってきてくれたアルミ缶やプルトップの回収も頑張っています。今後も協力お願いします。

12月になってずいぶんと朝は寒くなってきましたが、ひときわ元気な声が響いています。児童会本部の子供達が差し出した手にタッチしながら交わす「おはよう。」は、いつもより笑顔がはじけていました。また、家から持ってきてくれたアルミ缶やプルトップの回収も頑張っています。今後も協力お願いします。

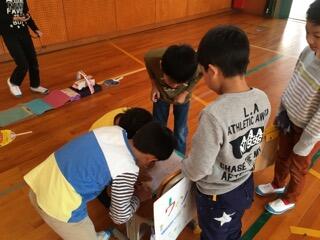

動物愛護教室(1年)

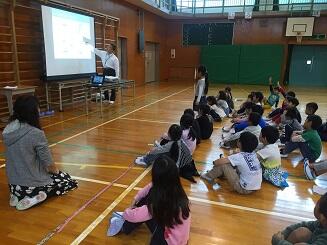

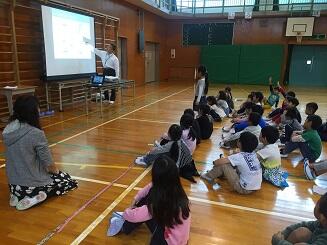

今日は、京都から動物愛護センターの方に来ていただき、動物愛護教室を行いました。はじめに、イヌについて説明をしていただき、仲良くなる方法なども教えてもらいました。続いてモルモットやウサギなどの心臓の音を自分の音と比べて聞いたり、実際に触らせてもらったりして、小さな動物たちとの楽しい時間を過ごしました。動物(命)を大切にする気持ちがみんなの中にふくらんだ時間となりました。

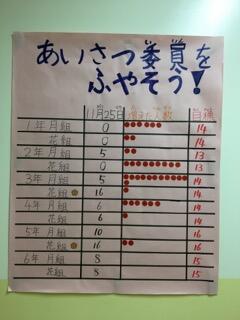

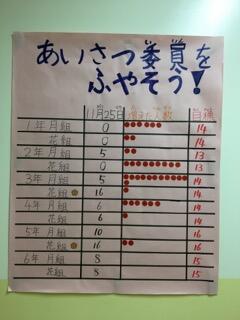

あいさつ委員をふやそう(児童会)

児童会の取組として、今頑張っていることは「あいさつ委員をふやそう!」という取組です。これまでも、あいさつのしっかりできる子供達がそれぞれのクラスで何人か”あいさつ委員”として指名(認定?)され、棚倉小学校のあいさつをリードしてきてくれました。また、集会の際には体育館の入り口であいさつ委員がみんなを気持ちのよいあいさつで迎えるという取組もしてきました。そこで今度はその”あいさつ委員”に新たなメンバーを増やすことを通して、棚倉小学校のみんなのあいさつをもうワンステップ、レベルアップしようというものです。そのお陰でしょうか、早速、今朝の校門でのあいさつも本当に気持ちのよいものになっています。

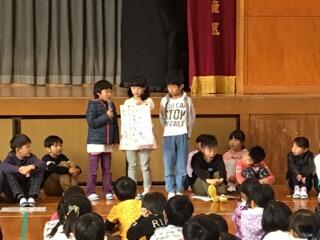

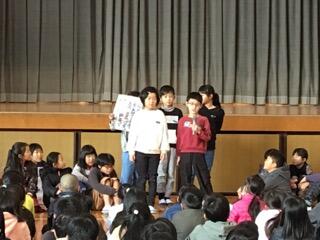

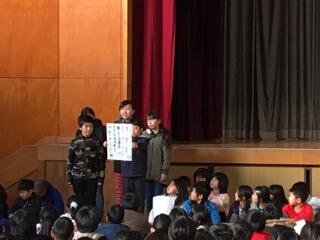

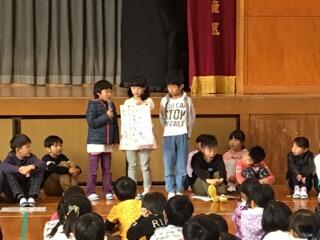

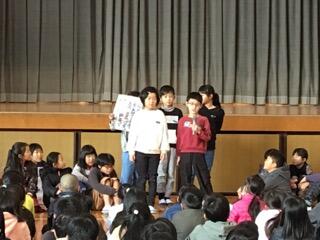

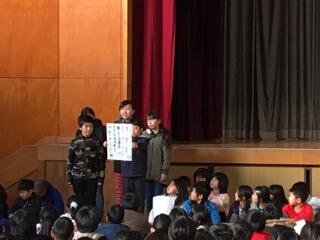

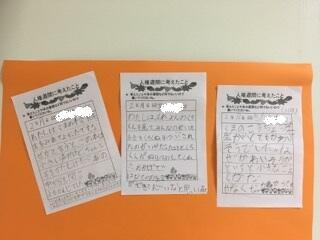

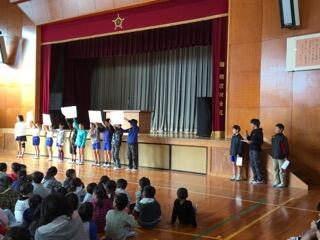

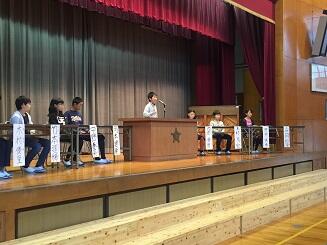

児童集会(人権宣言の振り返り)

今日は、児童集会で各クラスの代表が人権宣言の振り返りを発表しました。それぞれのクラスで良くなってきたこと、できるようになったこと、今取り組んでいること。一方、課題として残っていること、もう少し頑張りたいこと等について話し合ったことを発表しました。どの学級でも、4月に比べて成長しているのは当たり前のことですが、それを自覚することが大切なことです。自分たちの成長をみんなで話し合い確認し合うことで、次のステップへの意欲になったのではないかと期待しています。

道徳教育研究大会ありがとうございました。

京都府小学校教育研究会 道徳教育研究の指定を受け、3年目を迎え、本日研究大会を開催しました。200名を超える先生方の参加をいただき、子供たちにとっても、私たち教職員にとっても貴重な時間となりました。

それぞれのクラスにおける公開授業や全校ファミリートーク等を参観していただき、さまざまなご意見を頂戴しました。今後の研究の参考として、全教職員で共有したいと思います。

それぞれのクラスにおける公開授業や全校ファミリートーク等を参観していただき、さまざまなご意見を頂戴しました。今後の研究の参考として、全教職員で共有したいと思います。

花ボランティアさん

そろそろ寒い日が多くなってきましたが、花ボランティアのお母さんたちは、このところ花壇の整備や新しい苗の植え付けなど、一生懸命にお世話いただいています。おかげでいつもきれいな環境で子供たちが過ごせますし、「ぼく、花好きやねん。」という子供たちも育っています。今日は、学校前の歩道にある花壇にビオラを植えて下さっています。何やら、形を意識した花壇ができるようです。さて、どんな図柄になるのかは、後のお楽しみにしておきますが、きっと登下校の子供たちや、通行される方の心を和ませてくれることだと思います。ありがとうございます。

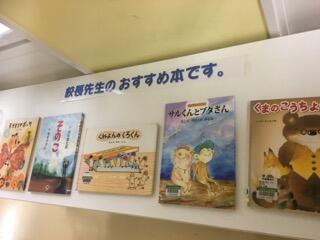

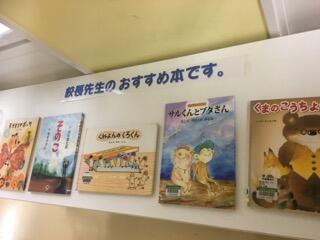

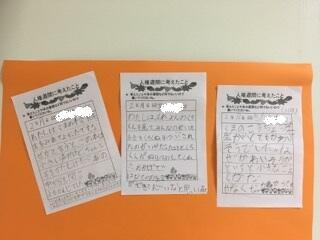

校長先生のおすすめ本

人権週間にさまざまな方面から、子供たちに考えて欲しい、心に届いて欲しいと思い、図書館から何冊か本を借りてきて、校長室の前に並べました。どれも、すてきなお話ばかりです。心があたたかくなるようなお話、思わずジーンとくるお話等。子供たちは、早速「読んでもいいですか?」と興味を示してくれました。「良ければ感想も教えてね。」というと書いてきてくれた子もいます。すぐにこうして反応してくれるのは本当に嬉しいものです。少しずつ全校に広がればいいなぁと思いながら、これは今後も継続していこうと思っているところです。

ひまわりの絆プロジェクト

今年、児童会で取り組んだはるちゃんのひまわりの絆プロジェクトで取れたひまわりの種は、今週末(12/1)の研究大会に来られるたくさんのお客様へのプレゼントにすることにしました。児童全員が、カードにひまわりの絵を描き、はるちゃんのひまわりの種を入れて持って帰っていただきます。「京都府中に広がりますように。」という願いを込めて子供たちがていねいに作りました。

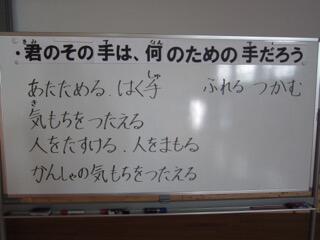

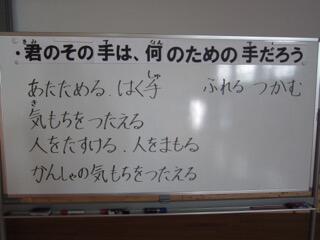

全校集会(人権のはなし)

今日から棚倉小学校の人権週間が始まりました。(12月8日まで)初日ということもあって、はじめに人権についてのお話をしました。「だれもが大切にされる。」ということや「だれもが幸せに生きることができる。」ということ。そしてこの人権週間には、「自分のことや友達のことをいっぱい考えよう。」ということ等。

次に、「君のその手は何のための手だろう?」と質問を投げかけ、ファミリー班で考えました。「人を助ける。」「守る」「あたためる。」「拍手」など素敵な意見がたくさん出ました。子供たちは、よく考えてくれたと思います。最後に「手のうた」を手話を交えて歌って締めくくりました。

次に、「君のその手は何のための手だろう?」と質問を投げかけ、ファミリー班で考えました。「人を助ける。」「守る」「あたためる。」「拍手」など素敵な意見がたくさん出ました。子供たちは、よく考えてくれたと思います。最後に「手のうた」を手話を交えて歌って締めくくりました。

チューリップの球根植え(もうすぐ1年生)

今日は、1年生と来年入学してくる保育園の年長児が一緒にチューリップの球根を植えました。1年生はグループになった園児に向かって、しっかりと教えてあげたり、面倒を見てあげたりしてプランターに球根を植えていきます。その顔はすっかりお兄さん、お姉さんとしての頼もしさも感じられるほどです。みんなで楽しく植えたチューリップが、4月の入学の頃にはきれいに咲いてくれていることでしょう。来入児もチューリップの生長と同じように大きくなって入学してくれるのを待っています。

道徳で勉強したこと

昨日のことです。放課後花壇の整備をしていたところ、3年生の女の子がやってきて、「校長先生、お手伝いしてあげる。」と言って手伝ってくれました。(他にも通りかかった子供たちがたくさんお手伝いしてくれます。これが棚倉の子供たちのすてきなところですねぇ。)すると、テストピース(コンクリートの塊)に1匹のクモがいて、思わず踏みつけそうになったのですが、その女の子は「あぶない、あぶない。今道徳で命の勉強してきたとこやったのに、踏むとこやった。」と言ってクモを逃がしてあげていました。何でもないことのようですが、子供たちは勉強したことをこうして心に刻んでいくのだなぁと感じました。受け止め方は子供一人一人それぞれ違うのでしょうが、それでも子供の心に響く授業をしていきたいものだと思いました。子供の前では、憧れられるようなよき大人でありたいものです。ちょっと初心に戻れた出来事でした。

文化鑑賞会

今日は、PTA広報教養委員会の主催による文化鑑賞会がありました。今年は、有名な太鼓集団「鼓童」の創設メンバーである藤本さんに来ていただき和太鼓の演奏を聞かせていただきました。「人の願いや、祈り、思いを込めて演奏します。」という藤本さんの太鼓の響きは、体育館中に広がり、体を震わせます。本物の音を子供たちも感じることができたことでしょう。子供たちが参加して実際に掛け合いで叩く場面もあり、日本の伝統芸能に触れる良い機会となりました。

避難訓練(休み時間)

今日は、昼間休みに火災を想定した避難訓練を行いました。子供たちには、「避難訓練があること。」は事前に指導していましたが、時間帯は予告せずに行いました。休み時間ということで、子供は校舎内だけでなく学校中のいろいろな場所にいます。まずは立ち止まって放送をしっかりと聞くこと。近くの先生の指示に従って行動すること。また自分で考えて安全に速やかに避難すること等が大切です。全員避難まで4分20秒でしたので、子供たちは意外とスムーズに避難することができたようでした。また、教師も臨機応変に対応することができました。

「訓練(練習)は真剣に本番のようにする。自分で考えて行動できるようにすること。」等を話しました。

「訓練(練習)は真剣に本番のようにする。自分で考えて行動できるようにすること。」等を話しました。

ファミリートーク

今日は、ファミリートークがありました。

先々週に、子供たち一人一人が、がんばり目標を決めて取り組んで来たことについての振り返りを行いました。「私は、そうじをがんばると決めていたんだけど、しっかり守ることができました。」とか、「あいさつを自分からするように心がけていたので、目標は達成できたと思います。」等の発表がありました。

その後、「月曜日からファミリー班そうじが始まるので、班でがんばることを相談しましょう。」ということでそれぞれの班で具体的にどんなことをがんばるのか相談しました。

先々週に、子供たち一人一人が、がんばり目標を決めて取り組んで来たことについての振り返りを行いました。「私は、そうじをがんばると決めていたんだけど、しっかり守ることができました。」とか、「あいさつを自分からするように心がけていたので、目標は達成できたと思います。」等の発表がありました。

その後、「月曜日からファミリー班そうじが始まるので、班でがんばることを相談しましょう。」ということでそれぞれの班で具体的にどんなことをがんばるのか相談しました。

たなくらチャイルドボランティア

TCV(たなくらチャイルドボランティア)の子供たちが、学校前歩道の花壇の片付けをしてくれました。ついこの間までマリーゴールドがきれいに咲き、みんなを見守ってくれていたのですが、そろそろ次のお花にバトンタッチの時期になりました。また、「はるちゃんのひまわり」も種取りを頑張ってくれています。

元気デー(4年生)

4年生の「総合的な学習の時間」の柱のひとつに福祉に関する学習があります。以前にも認知症サポーター養成講座で認知症について体験型で学びましたが、今日は、実際に高齢者の方とふれあう実践の場として「元気DAY」に参加させていただきました。高齢者の方に喜んでもらえるような活動を自分たちで考え準備しての本番です。最初はドキドキ緊張の表情の子供たちもおじいさん・おばあさんのやさしい笑顔にふれ、みるみる和らいでいきます。とても和やかな時間を過ごすことができ、良い体験ができました。

校内マラソン大会

昨日までの雨もすっかり上がり、秋晴れの絶好のコンディションの中、校内マラソン大会を行いました。開会式では「自分に負けないこと。自分で自分をあきらめないこと。」と励ましました。昼間休みのマラソンチャレンジや体育の時間の練習(児童の中には家でも自主的に練習をしていた子もいたそうです。)の成果を発揮して最後までみんな顔晴ることができました。何よりも沿道の保護者のみなさんの声援が大きな力になりました。(今日の子供たちは、試走の時に比べて表情が違いました。)がんばった分だけ達成感を感じることができるのが長距離走の良いところだと思います。今日のがんばりが次の子供たちの生活につなげていけるように私たちも顔晴ります。

研究大会に向けて

12月1日に、道徳教育研究大会を控え、どの学級でも教材研究に励んでいるところです。来年度から道徳が教科化されるということで、本校の研究に関心を寄せていただいている先生達が京都府をはじめたくさん来られる予定です。

研究大会当日は全クラスが授業公開をすることになっていますので、それぞれ先生達はブロック学年での事前授業などを行いながら当日の授業を少しでもよりよいものにしていこうと頑張っています。

研究大会当日は全クラスが授業公開をすることになっていますので、それぞれ先生達はブロック学年での事前授業などを行いながら当日の授業を少しでもよりよいものにしていこうと頑張っています。

児童朝会

今日は11月の児童朝会がありました。それぞれの委員会の活動目標や活動内容等の紹介を委員長が全校児童の前で堂々と発表しました。発表の仕方もとても上手でしたが、全校児童の聞き方も非常に良かったと思います。緊張感のあるよいスタートが切れた月曜日です。

相楽地方小学校駅伝・持久走大会

第28回相楽地方小学校体育連盟駅伝・持久走大会が不動川公園周回コースで行われました。本校の子供たちも、この大会に向けて厳しい練習を積み重ねてきました。本校は、いつもエリートランナーだけでなく、一緒に走りたい子供たちは駅伝チームとして練習に一緒に取り組むことにしています。少しでも走ることが好きな子供が増えて欲しいということと、「走る文化」を定着させたいということ、子供たちがともに切磋琢磨していくことが最も教育的であると考えているからです。最終的には代表のランナーがみんなの思いを背負って大会に出場します。

今年の大会では、残念ながら上位入賞することはできませんでしたが、それでも一人一人がベストを尽くし、それぞれの思いをタスキにのせて29分39秒のタイムでゴールしました。また、サブメンバーの子供たちはそれぞれ900mの持久走レースで頑張りました。目標に向かって一生懸命に取り組む姿は本当に素晴らしいものです。このがんばりが次へのステップにつながってほしいと思います。

今年の大会では、残念ながら上位入賞することはできませんでしたが、それでも一人一人がベストを尽くし、それぞれの思いをタスキにのせて29分39秒のタイムでゴールしました。また、サブメンバーの子供たちはそれぞれ900mの持久走レースで頑張りました。目標に向かって一生懸命に取り組む姿は本当に素晴らしいものです。このがんばりが次へのステップにつながってほしいと思います。

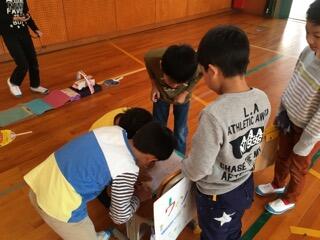

おもちゃランド(1,2年生)

今日は、おもちゃランド(1,2年生生活科)がありました。今日のために、2年生はそれぞれのグループに分かれて、いろいろな遊びを考えて準備をしてきました。「1年生を喜ばせてあげるにはどんなことが大切か。どんな遊び方にするのか。ルールはどうするのか。そのための準備物は。遊びコーナーの紹介はどんなことを言おうか・・・。」等、生活科や国語の中でがんばって取り組んで来ました。その本番です。それぞれのコーナーの紹介をした後は、1年生が思い思いにコーナーを回ります。招待する方の2年生も、お客さんの1年生も笑顔でとても楽しそうでした。

あいさつ&エコ運動(児童会)

本校の児童会のよき伝統のひとつ「あいさつ&エコ運動」を、後期児童会の初仕事として行いました。初めて児童会本部になった子供は、ちょっと照れながらも笑顔で元気に「おはようございます。」と全校児童を迎えます。今日は、「せっかくだから、ハイタッチもしようよ。」というアドバイスで、あいさつ&スキンシップ&エコ運動になりました。初めてなので、恥ずかしそうにスルーしていく子もいましたが、楽しそうにタッチをしていく子供もいます。初仕事を終えた子供たちは「ちょっぴり仲良くなれたような気がした。」と話してくれていました。

たなっこひろば

今日は月に一度のたなっこひろばの日でした。(水曜日の放課後)社会教育事業でもあり実行委員会のメンバーの皆さんは日頃から本校の様々な活動に支援をしていただいている方達です。卓球やバドミントン、ボードゲーム等子供たちが楽しめる遊びをたくさん準備してくださっています。子供達が安心して遊べる場が、ここにあります。

マラソン大会試走

今日は、15日のマラソン大会に向けての試走を行いました。学年によっては、先生と一緒に徒歩や軽いジョギングでコースを確認したり、折り返しからは自分のペースで走ったり、高学年は実際にレースのつもりで走ったりとそれぞれの取り組み方で試走しました。

マラソンチャレンジで毎日行間休みにグランドを走っていますが、実際のコースには上り坂もあれば下り坂もあります。沿道の方からの声援も力になります。ひとりひとりが自分のめあてを持って自分に負けないで顔晴ってほしいと思います。

マラソンチャレンジで毎日行間休みにグランドを走っていますが、実際のコースには上り坂もあれば下り坂もあります。沿道の方からの声援も力になります。ひとりひとりが自分のめあてを持って自分に負けないで顔晴ってほしいと思います。

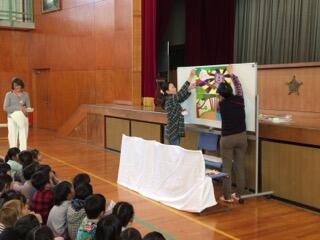

就学時健康診断

来年度入学予定の就学時健康診断がありました。

PTA本部のみなさんによる棚倉小学校の行事等の紹介「親のための応援塾」から始まり、図書ボランティアのみなさんによる大型絵本「どうぶつまぜこぜあそび」の読み聞かせ。子供たちはとても行儀良くしっかりとお話を聞くことができ、お話の後には「ありがとうございました。」とお礼まで言える立派さでした。

次回11月24日には1年生とのチューリップ植えでまた会いましょう。

PTA本部のみなさんによる棚倉小学校の行事等の紹介「親のための応援塾」から始まり、図書ボランティアのみなさんによる大型絵本「どうぶつまぜこぜあそび」の読み聞かせ。子供たちはとても行儀良くしっかりとお話を聞くことができ、お話の後には「ありがとうございました。」とお礼まで言える立派さでした。

次回11月24日には1年生とのチューリップ植えでまた会いましょう。

全校朝礼

11月の全校朝礼がありました。校長からは、あいさつが随分上手になってきていることとこの間の子供たちの活躍やがんばりを少し紹介した後、「みんなの楽しさの影にはいつも裏方で準備をしてくださっている人がいるんだよ。少しその人達のことを考えてみることが大切だね。」といったことを話しました。学習発表会の準備や片付けを高学年がしてくれていること、花壇や学校周りの掃除を用務員さんやボランティアさんがしてくれていることなど、いつも見えないところで誰かのお世話になっていることを子供たちには知っておいて欲しいことであり、知るべき事だと思っています。少しでも感謝の心につながったり、自分たちでも・・という気持ちにつながってくれたらと思います。

その後、体育委員会からマラソン大会に向けての長距離の走り方講座もありました。

その後、体育委員会からマラソン大会に向けての長距離の走り方講座もありました。

第33回京都府小学生陸上競技選手権大会

第33回京都府小学生陸上競技選手権大会に本校から男子リレー(4✕100m)と男子100mに出場しました。9月の予選を勝ち残った選手が京都府中から集まる大会ですので、当然レベルは高いのですが、男子リレーは自己ベストタイムを更新することができましたし、100mは全出場者の中で5年生は3人だけということでレースでは2位でしたが全体では惜しくも決勝にはのこれませんでした。しかし、どちらも次につながる大会になりました。レベルの高い選手と一緒に走ったことが子供たちのよい刺激になったと思います。

木津川市少年の主張大会

今日は山城総合文化センターで、第9回木津川市少年の主張大会があり、本校6年生の女の子も参加しました。「わたしのヒーロー」と題して、自分の経験を発表しました。おとなしくて自信が持てなかった自分を励ましてくれたり、認めてくれたり、アドバイスをしてくれた友達のおかげで、少しずつ成長し、殻を破ることができてきたという内容でした。友だちの素晴らしさ、友情の大切さを、そして、人は変われるんだということを自らを通して訴えるスピーチは感動的でした。

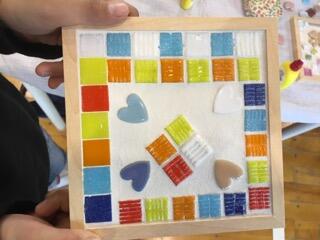

3年生親子レクリエーション

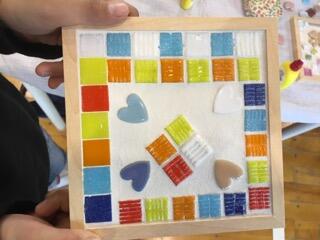

今日の午後は、3年生のPTA行事。親子レクリエーションがありました。ものづくりマイスター(京都府タイル技工協同組合)さんをお招きして、タイル張りコースターづくり体験をさせていただきました。子供たちも大人も、夢中になって作品作りをしました。どの作品も素晴らしい出来映えです。一緒に協力しながら作っている親子、別々に作っているのに、どこか共通した作品が出来上がって笑顔の双子の姉妹。体育館の中に温かい空気が満ちていました。

研究授業(1年中村学級)

1年月組の授業は「およげないりすさん」という教材です。アヒルさんとハクチョウさんとカメさんは池の中の島に遊びに行こうとしたとき、「リスさんは泳げないからダメ」と断ります。しかし、島に行ってもちっともおもしろくありません。次の日、カメさんの背中に乗せてあげて一緒に島に向かうというお話です。子供たちは、それぞれの役になって考え「やっぱりみんながいっしょじゃないと楽しくない。」という意見にたどり着きました。1年生のかわいい子供たちが、友達の意見を聞きながらいっぱい考えました。

ファミリートーク(全校道徳)

今日は、給食後にファミリートークを行いました。

T「日本一の学校を目指しているけれど、どうですか?もうなってるかな?」

C「まだなってない。」

T「じゃぁ、どんなことができていないと思いますか?」

C「聞く力がたりないと思う。」「スリッパとかがそろっていない。」・・・

T「それでは、日本一にするために普段からどんなことを頑張りますか?」

ここで、ファミリー班で話し合いました。

C「あいさつをしっかりとがんばる。」「そうじをちゃんとする。」「よびすてにしない。」「6年生が中心となって低学年の手本となる。」・・・

このあと、参観の保護者の方からも「みんなががんばると、周りの人が笑顔になれると思います。自分たちが考えたことを頑張っていってね。」と励ましていただきました。

自分たちの生活を見つめる力は、子供たちにとって非常に大切なことだと思います。ファミリートークでは、異年齢集団で自分たちの生活を見つめる力を育てて行きたいと思っています。次回は11月17日(金)の午後です。ぜひ、ご覧にいらしてください。

T「日本一の学校を目指しているけれど、どうですか?もうなってるかな?」

C「まだなってない。」

T「じゃぁ、どんなことができていないと思いますか?」

C「聞く力がたりないと思う。」「スリッパとかがそろっていない。」・・・

T「それでは、日本一にするために普段からどんなことを頑張りますか?」

ここで、ファミリー班で話し合いました。

C「あいさつをしっかりとがんばる。」「そうじをちゃんとする。」「よびすてにしない。」「6年生が中心となって低学年の手本となる。」・・・

このあと、参観の保護者の方からも「みんなががんばると、周りの人が笑顔になれると思います。自分たちが考えたことを頑張っていってね。」と励ましていただきました。

自分たちの生活を見つめる力は、子供たちにとって非常に大切なことだと思います。ファミリートークでは、異年齢集団で自分たちの生活を見つめる力を育てて行きたいと思っています。次回は11月17日(金)の午後です。ぜひ、ご覧にいらしてください。

マラソンチャレンジ(行間休み)

11月15日(水)のマラソン大会に向けて、マラソンチャレンジ(行間マラソン)が始まりました。低学年は150mトラック、高学年は200mトラックを8分間走ります。それぞれの目標やペースに合わせて顔晴ります。長距離走は、子供たちのなかでも、好き嫌い、得意不得意が分かれるところですが、がんばった分だけ達成感を味わえる種目だと思います。(かく言う私も、本当に面白さを理解できたのは大人になってからでしたが・・・)子供たちには、自分の目標に向かって精一杯顔晴ってほしいと思います。

学習発表会(本番4)

<6年生>

発表の最後は6年生。体育大会や、修学旅行などの行事を振り返りながら、自分たちの成長と今後の目標などについて発表しました。創作劇の中に組み体操や、社会見学等で学んだこと、5年生とのかけあい等を織り込みながら最後は「ひまわりの約束」を伸びやかな歌声で歌いました。

さすが、最高学年です。会場のお客さんの中には目頭を押さえておられる方もおられ感動が広がりました。

発表の最後は6年生。体育大会や、修学旅行などの行事を振り返りながら、自分たちの成長と今後の目標などについて発表しました。創作劇の中に組み体操や、社会見学等で学んだこと、5年生とのかけあい等を織り込みながら最後は「ひまわりの約束」を伸びやかな歌声で歌いました。

さすが、最高学年です。会場のお客さんの中には目頭を押さえておられる方もおられ感動が広がりました。

学習発表会(本番3)

<4年生>

後半のスタートは4年生からです。ボディパーカッションに合わせて「ぼくらはみんな生きている。」を歌います。簡単そうに見えるかもしれませんが、同時に2つのことをするのは実はなかなか難しいことです。それでも子供たちは一生懸命練習をしてしっかり発表することができました。

<5年生>「オズの魔法使い」の劇を全員で作り上げました。宝物や願い事は、旅の中で自ら叶えていたというストーリーです。まさに5年生の子供たちが、仲間と力を合わせて様々なことをやり遂げてきたという自分たち自身のストーリーと重なります。「Let's search for tomorrow」の歌声も美しかったです。

後半のスタートは4年生からです。ボディパーカッションに合わせて「ぼくらはみんな生きている。」を歌います。簡単そうに見えるかもしれませんが、同時に2つのことをするのは実はなかなか難しいことです。それでも子供たちは一生懸命練習をしてしっかり発表することができました。

<5年生>「オズの魔法使い」の劇を全員で作り上げました。宝物や願い事は、旅の中で自ら叶えていたというストーリーです。まさに5年生の子供たちが、仲間と力を合わせて様々なことをやり遂げてきたという自分たち自身のストーリーと重なります。「Let's search for tomorrow」の歌声も美しかったです。

学習発表会(本番2)

<1年生> 1年生は初めての学習発表会です。国語の「くじらぐも」のお話を音楽劇にして発表しました。練習にくらべて、本番では一人一人の声も大きく、発表の態度もとってもよかったと思います。とてもかわいい子供たちの元気な発表でした。

<おじいさん・おばあさんと一緒に(児童会)>

4年生がペアになって、おじいさん・おばあさんといっしょに「幸せなら手をたたこう。」のお歌に合わせてふれあいゲームをします。これは、毎年の学習発表会の中でも恒例になっているのですが、子供たちは照れながらも、とってもいい顔をしていました。

<おじいさん・おばあさんと一緒に(児童会)>

4年生がペアになって、おじいさん・おばあさんといっしょに「幸せなら手をたたこう。」のお歌に合わせてふれあいゲームをします。これは、毎年の学習発表会の中でも恒例になっているのですが、子供たちは照れながらも、とってもいい顔をしていました。

学習発表会(本番)

学習発表会の本番。会場は、保護者のみなさん、地域の皆さんがたくさん参観に来ていただき、まさに立錐の余地もない状態でしたが、子供たちにとっては大勢の前で緊張しながらも温かい拍手で励ましていただける良い機会を経験することが出来ました。どの学年も本番に向けて一生懸命頑張ってきた成果を十分に発揮できていたと思います。

(ご参観いただいたみなさんの感想をお寄せくだされば嬉しく思います。宜しくお願いします。)

<2年生> 棚倉小学校の校区のお店について、クイズ形式で発表しました。校区の中には130年前から続いているお店もあるということに、驚きました。会場の反応もとてもよく、盛り上がりました。

<3年生> おかしのすきなまほう使いの発表です。衣装もなかなか凝っています。効果音をいろいろと工夫をしたり、振り付けも可愛かったり。演じている子供たち自身が楽しんでいることがよくわかる発表でした。

(ご参観いただいたみなさんの感想をお寄せくだされば嬉しく思います。宜しくお願いします。)

<2年生> 棚倉小学校の校区のお店について、クイズ形式で発表しました。校区の中には130年前から続いているお店もあるということに、驚きました。会場の反応もとてもよく、盛り上がりました。

<3年生> おかしのすきなまほう使いの発表です。衣装もなかなか凝っています。効果音をいろいろと工夫をしたり、振り付けも可愛かったり。演じている子供たち自身が楽しんでいることがよくわかる発表でした。

奉仕活動(6年)

今日の午後、6年花組のみなさんが家庭科で学習したことをもとに、児童昇降口の掃除をしてくれました。毎日掃除をしているとはいえ、いざやってみると、普段の掃除では行き届いていないところがたくさんです。高いところには、クモの巣が張っていたり、出っ張りの上はホコリがいっぱいたまっていたり・・・。みんなで協力して頑張ってくれたのでずいぶんきれいになりました。

学習発表会に向けて(その3)

今日は最後の全校合唱の練習がありました。「高い声はよく響いているけれど、低い声もやさしく、丸い声で歌いましょう。」というめあてで練習してみると、子供たちはすぐに意識して歌えるのです。さすがの棚っ子達です。

そして4年生の練習。

4年生は、音楽科の教材「おかしのすきなまほう使い」を、自分たちで考えてアレンジします。まほうの効果音を自分たちで楽器を使って表したり、替え歌を作って歌ったりします。衣装も自分たちで工夫します。本番では、会場のみんなにどんな魔法をかけてくれるのでしょうか。

そして4年生の練習。

4年生は、音楽科の教材「おかしのすきなまほう使い」を、自分たちで考えてアレンジします。まほうの効果音を自分たちで楽器を使って表したり、替え歌を作って歌ったりします。衣装も自分たちで工夫します。本番では、会場のみんなにどんな魔法をかけてくれるのでしょうか。

学習発表会に向けて(その3)

いよいよ学習発表会本番まで、あと3日となりました。どの学年も体育館での練習に真剣さが増しています。今日は、4年生を紹介します。

4年生は、ボディーパーカッションを使ってのリズム打ちと歌唱、合奏です。リズム打ちだけなら簡単かもしれませんが、これに歌唱が加わると途端に難しくなります。それでも4年生の子供たちの表情はとても楽しそうです。練習も楽しみながらやっていることがよくわかります。どの子も笑顔がいっぱいです。

4年生は、ボディーパーカッションを使ってのリズム打ちと歌唱、合奏です。リズム打ちだけなら簡単かもしれませんが、これに歌唱が加わると途端に難しくなります。それでも4年生の子供たちの表情はとても楽しそうです。練習も楽しみながらやっていることがよくわかります。どの子も笑顔がいっぱいです。

学習発表会に向けて(その2)

今朝は、全校での合唱練習をしました。少し前にNHK全国学校音楽コンクール(通称Nコン)の課題曲にもなった「ふるさと」を歌います。棚倉にぴったりの素敵な歌詞です。子供たちの気持ちのよい声が体育館に響きました。

2年生は、生活科で地元のお店調べをして学習したことをもとに発表をします。元気な発表には、見ている人達も思わず参加したくなると思います。

2年生は、生活科で地元のお店調べをして学習したことをもとに発表をします。元気な発表には、見ている人達も思わず参加したくなると思います。

学習発表会に向けて

今週末10月28日土曜日に行われる学習発表会に向けて、それぞれの学年が趣向を凝らした発表の練習を頑張っています。今日から少しずつ紹介していこうと思います。

まずは、6年生と1年生と5年生。

6年生は、小学校生活最後の学習発表会です。これまでの行事を振り返りながら、力を付けてきたことや思い出に残ったことなどを語りながら、素晴らしい合唱を聴かせてくれます。響きのある素敵な歌声が体育館に響いていました。ちょっとした振り付けもGOODです。また、1年生は国語で学習した「くじらぐも」のうたものがたりを発表します。子供たちの楽しい様子を見ていると、まるでみんなが本物のくじらぐもの上で遊んでいるようです。元気な発表と歌声を全身で表現します。5年生は、オズの魔法使いを演じながら合奏やセリフ、合唱と盛りだくさん。一人一人がきちんと役割を持って頑張っています。

まずは、6年生と1年生と5年生。

6年生は、小学校生活最後の学習発表会です。これまでの行事を振り返りながら、力を付けてきたことや思い出に残ったことなどを語りながら、素晴らしい合唱を聴かせてくれます。響きのある素敵な歌声が体育館に響いていました。ちょっとした振り付けもGOODです。また、1年生は国語で学習した「くじらぐも」のうたものがたりを発表します。子供たちの楽しい様子を見ていると、まるでみんなが本物のくじらぐもの上で遊んでいるようです。元気な発表と歌声を全身で表現します。5年生は、オズの魔法使いを演じながら合奏やセリフ、合唱と盛りだくさん。一人一人がきちんと役割を持って頑張っています。

おそうじ教室

今日は、1,2年生が「ダスキンおそうじ教室」の授業を受けました。おそうじは「かいてき・ながもち・けんこう」のためにするものだという掃除の意味とほうきやちりとり、ぞうきんの正しい使い方について実際に道具を使いながら教えてもらいました。これを機会に、子供たちの中からお掃除プロが登場すると嬉しいですね。

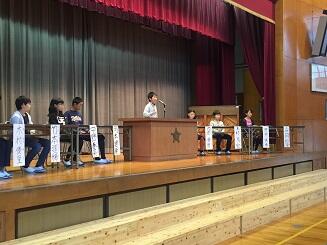

児童会所信表明演説会

児童会も今日をもって前期から後期にバトンタッチします。後期児童会本部の子供たちがそれぞれの思いを全校の前で発表する所信表明演説会がありました。さすが、本部に立候補した子供たちです。「日本一の学校に近づけていくために・・・。」「あいさつをもっとしっかりとできるように。先生だけでなく地域の方にもあいさつを・・・。」「全校児童がもっとつながれるように。」等々、児童会の中心として具体的なイメージを持ちながら全校の中心としてがんばっていこうとする意欲が感じられました。また、聞いている全校の児童も、自分たちに関わる内容でもあり、とても集中して聞けていました。

自分たちの手で、よりよい棚倉小学校にしていってほしいと思います。

自分たちの手で、よりよい棚倉小学校にしていってほしいと思います。

挨拶&エコ運動(小中コラボ)

今日は、本校児童会と山城中学校生徒会のコラボレーションによる「挨拶&エコ運動」の日です。あいにくの雨でしたが、「おはようございます。」という子供たちの元気な声が響きます。たなっ子のあいさつも4月当初に比べて随分上手になりました。卒業生でもある中学生も「いいあいさつができる子が多くなった。」と喜んでくれていました。毎日の積み重ねが大切ですね。我々教職員も子供たちの元気な声に毎日励まされています。

食育5分間スタディ

木津川市の小・中学校では食に関する5分間の学習を学期に1回ずつ行っています。今日は19日(しょくいくの日)で、朝学習に全校で「食に関する学習」をしました。それぞれの学年にあわせて、栄養素や食べ方、食事のバランスなど様々な内容について学びました。子供たちの健やかな育ちに食事は大きな関わりがあるということが証明され、ますます重要視されるようになっています。子供たち自らが自分の食事に関心を持てるように育ってほしいと願っています。(保護者向け資料はメニューの「おたより」にあります。参考にしてください。)

なかよし運動会

今日は、相楽地方のなかよし運動会がおとなりの精華町むくのきセンター体育館でありました。(今年で第37回をむかえました。)本校からもひまわり学級のみんなが元気いっぱい参加しました。徒競走、障がい物走、大玉転がし、パラバルーン、パズルなどたくさんの種目がありましたが、それぞれ一生懸命に参加し、楽しむことができました。ひとりひとりがまさに顔晴っていました。

自然教室(5年)

棚倉小学校ならではの行事。自然教室がありました。昭和47年から児童の体験学習として現在まで続いている取組です。あいにくの雨でしたが、時間とともに好転するという予報でしたので、実施することにしました。森林組合の方や山城広域振興局の方、棚倉財産区の方などたくさんの方にお世話になりながら、間伐や枝打ちを見学したり、木登り体験や、ノコギリでの丸太切りなど普段できないような体験をたくさんさせていただきました。帰りには、ヒノキの輪切りや丸太を宝物のように大事に持って帰りました。

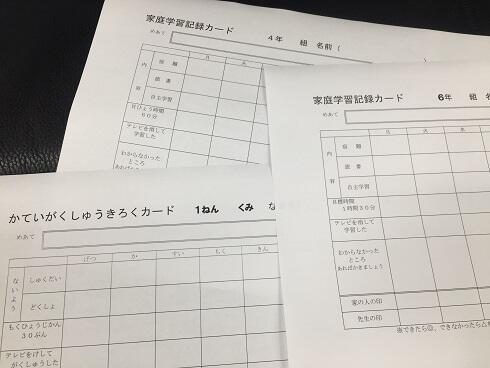

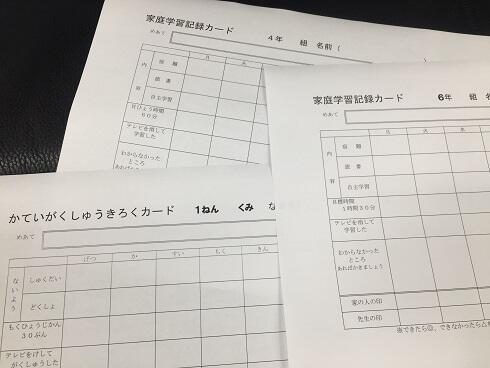

家庭学習の記録週間

今日からの1週間は、家庭学習の記録週間です。1年生は30分、2年生は40分、3年生は45分、4年生は60分、5年生は1時間15分、6年生は1時間30分がそれぞれ目標としている家庭での学習時間です。宿題と読書、自主学習などをふくめて自ら学ぶ習慣を身につけてほしいと願っています。テレビを消して学習に取り組むことも大切なポイントのひとつです。

ついつい子供たちは勉強はおもしろくないもの、辛いものだと考えてしまいがちですが、分からなかったことが分かるようになることやできなかったことができるようになることは楽しいことです。本来、自分ですすんで課題を見つけたり、挑戦したりするのは楽しいことであり、勉強は楽しいもののはずです。ひとりひとりの一週間の頑張りを楽しみにしています。

ついつい子供たちは勉強はおもしろくないもの、辛いものだと考えてしまいがちですが、分からなかったことが分かるようになることやできなかったことができるようになることは楽しいことです。本来、自分ですすんで課題を見つけたり、挑戦したりするのは楽しいことであり、勉強は楽しいもののはずです。ひとりひとりの一週間の頑張りを楽しみにしています。