活動のようす アーカイブ

平成30年度

要約筆記(6年)

6年生は、ゲストティーチャー(手話サークル「てのひら」)の皆さんに来ていただき、要約筆記の仕方や補聴器について等体験を交えながら教えていただきました。話を聞きながら、要点をまとめて読みやすい字で素早く書いていくことは、やってみるとなかなか難しいですが、真剣な表情で頑張っていました。また、補聴器体験では、磁気ループを使った場合の聞こえ方等も実際に体験させてもらいました。「難しかったけれど、やり方が分かってきた。」「これならすぐにでもできそうなボランティアだと思う。」という感想にあるように、子ども達にとって大きな気づきがあった体験だったと思います。

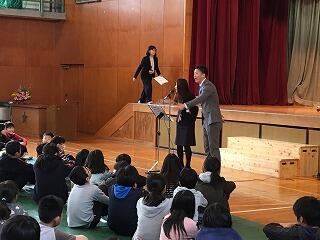

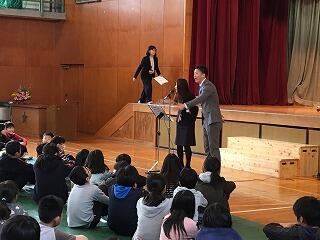

児童朝会(1~5年)

今日は、5年生の「6年生を送る会」実行委員会が中心となって在校生集会を行いました。実行委員から6年生を送る会のスローガンの紹介や、プレゼントの提案などがあり、その後はみんなで歌う「ベストフレンド」の練習も行いました。5年生がリーダーとして力を付けていく時期、バトンタッチのシーズンがいよいよやってきたと実感します。

広報委員会です。

今日のキラリの人を2人紹介します。

1人目は6年生のAさんです。

Aさんは、いつもクラスを明るくしてくれます。

そして、自分の意見をはっきりと伝えることができます。

ぼくも、自分の意見をはっきりと伝えられるようになりたいです。

2人目は6年生のHさんです。

Hさんは、手伝いをたくさんしていています。

なわとびの前とびができるようになったので、次は左の片足とびをがんばりたいそうです。

保育園との交流(4年)

4年生のやましろ保育園との交流がありました。今回は保育園を訪問しての交流です。年長児だけでなく、年中児との交流等幅広く交流させていただきました。幼い子のことを考ながら、目線を合わせて寄り添う姿が、高学年らしさを感じさせます。実際から学ぶ、楽しみながら学ぶ。年齢は違っても対等に学ぶ。とても大切な経験でした。

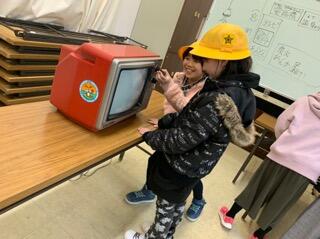

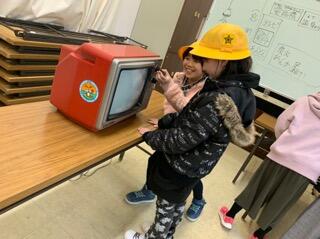

山城郷土資料館(3年)

3年生は昔の暮らしの学習で山城郷土資料館に行ってきました。昔の道具やテレビに電話(私の子供の頃には当たり前だったのですが…)など、レトロな道具に興味深い様子でした。資料館の方に重さを測り方を教わったり、体験を通して楽しく学ぶことができました。

広報委員会です。

今日は、3人のキラリを紹介します。

一人目は6年生のMさんです。

いつも挨拶がいいので、僕もがんばりたいです。

2人目は5年生のTさんです。

Tさんはダンスをがんばっています。

続けてがんばれてすごいと思います。

3人目も5年生のNさんです。

Nさんは、6年生を送る会の計画を頑張っていてすごいと思いました。

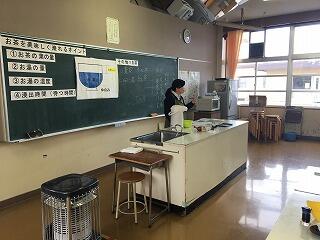

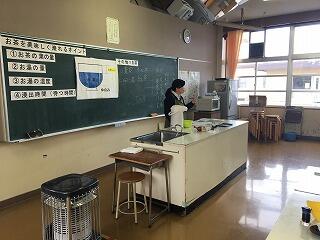

お茶教室(6年)

今日は、和束町からティーフレンドのみなさんに来ていただき、6年生が煎茶の入れ方や飲み方などを教えていただきました。最近では、急須でお茶を入れることもあまりないようで、初めての子どももたくさんいました。一煎目は低温で甘みを味わい、二煎目以降は高温短時間で苦みも味わうということ。最後には茶葉にポン酢をかけて美味しく食べるという経験までしました。子ども達の「最初は苦かったけど、だんだん美味しくなりました。」「ペットボトルのお茶を飲むことが多いけれど、今日はお茶を見直しました。」という感想に、ゲストティーチャーの皆さんも、とても喜んで下さいました。貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。

国際交流

今日は、京都の国際友好大使のお二人に来ていただき、それぞれの学年や学級で交流をしました。フィトリア・プズピタ・デウィさん(インドネシア出身)とペッサダー・アミットさん(ラオス出身)は、日本語もとっても上手で、それぞれの国の紹介や、あいさつの言葉など丁寧に教えて下さいました。子ども達も興味津々で楽しく交流することができていました。

研究発表会(その2)

公開授業の紹介です。1年月組、3年花組、5年月組の授業を参観していただきました。1年生は、役割演技や話し合い活動を通して、「善悪の判断」の価値に迫ろうとしました。日頃から何でも一生懸命頑張ろうとする1年生は、大勢の参観の先生が来られていても、とても張り切って発表したり話し合ったりしていました。授業の最後に担任の先生からのお手紙「みんなは、しろちゃんのようにできていることがいっぱいあるよ。そんなみんなのことが大好きですよ。」を聞いてニコニコ顔でした。

研究発表会

本日の研究発表会の様子を紹介します。

まず、全校ファミリートークを参観していただきました。

今日は、田中先生と中村先生の2人による中心指導で、まるで漫才のような掛け合いからのスタート。子ども達は初めての展開に興味津々でしたが、「道徳の勉強をしてよかったこと。」「困ったり悩んだりしていること。」を出し合いました。「決まった答えがないから、何でも言える。」という意見の一方で、「決まった答えがないから、どう言えばいいか困る。」と真反対の正直な意見も出ました。参観の先生方からも「子ども達がファミリー班で自然に話し合えている姿が素晴らしい。」といった感想をいただきました。

まず、全校ファミリートークを参観していただきました。

今日は、田中先生と中村先生の2人による中心指導で、まるで漫才のような掛け合いからのスタート。子ども達は初めての展開に興味津々でしたが、「道徳の勉強をしてよかったこと。」「困ったり悩んだりしていること。」を出し合いました。「決まった答えがないから、何でも言える。」という意見の一方で、「決まった答えがないから、どう言えばいいか困る。」と真反対の正直な意見も出ました。参観の先生方からも「子ども達がファミリー班で自然に話し合えている姿が素晴らしい。」といった感想をいただきました。