活動のようす アーカイブ

平成30年度

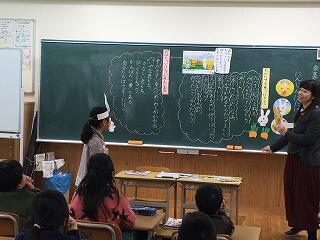

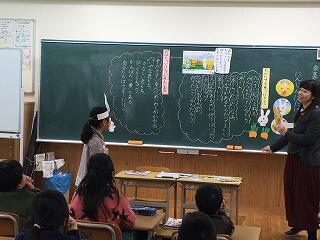

研究発表会に向けて(その4)

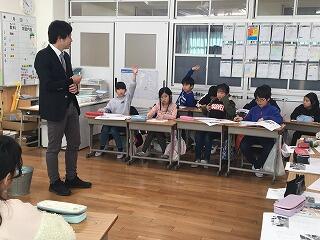

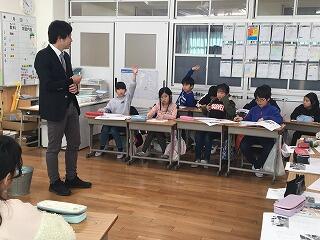

今日は、1年生の田口先生が、2年生月組で「にんじんばたけで」の事前授業を行いました。うさぎのぴょんちゃん、うさちゃん、しろちゃんがにんじん畑にやって来ると、入るなという立て札があります。しかし、足下にはだれかが食べたにんじんの食べかすが・・・。食べたいけれど、どうしようかなぁと思ったしろちゃんの気持ちを問われた子ども達は、「だれも見ていなくても、だめなことはだめだからやってはいけないよ。」「ばれなくても、自分の頭の中に残っているから気持ち悪い。」「作っている人が悲しい思いをするから。」と深く考えることができていました。2年生が、すっかり成長してきたなぁと思わせられる時間でもありました。放課後は事後研究会で、先生達も授業を振り返って意見を出し合い学び合いました。

広報委員会です。

今日は起震車体験のインタビューをしました。

6年のSさんは起震車体験をしました。

Sさんは人生で2番目に怖かったそうです。私も怖かったので、気持ちがよく分かりました。

研究発表会に向けて(その3)

今日も、研究発表会に向けて桂先生による事前授業を4年花組で行いました。「ジュースのあきかん」という教材で、ルールやきまり、エチケット等について考えるものでした。子ども達は、「自分だけでなく周りの人も気持ちよく過ごせるようにすることが大切だ。」「今までは、自分は何となくスルーしてきていたけれど、これからは気をつけてお話の中のおねえさんのようになりたい。」といった考えを深めていました。

給食感謝週間(~25日)

今日から本校では給食感謝週間として日頃おいしくいただいている給食や「食」について考える機会としての取組を行います。今週末には給食センターの所長さんや栄養教諭の先生、配膳員さん等をお招きして給食感謝の集いも計画しています。

今日は、1年生では箸の持ち方、4年生ではおやつの食べ方についての学習をしました。

今日は、1年生では箸の持ち方、4年生ではおやつの食べ方についての学習をしました。

広報委員会です。

今日のキラリの人は1年生のKさんです。

Kさんはろうかを歩くのをがんばっています。

今は意識せずに、ろうかを歩けるそうです。

ぼくも急いでいるときがあるので、気をつけるようにしたいです。

研究発表会に向けて(その2)

研究発表に向けて、事前授業を2年花組今川先生、6年月組田中先生がそれぞれ行いました。事前研究会で、中心発問をどうしようか?とか、子どもたちの話し合いや活動をどう具体化していこうかといったことについて話し合い検証し、さらに改善点を検討していきます。先生たちも頑張っています。

縄跳びチャレンジ

24日の縄跳び大会に向けてファミリー班での練習も力が入ってきました。班ごとに作戦を考えて、6年生が中心となって練習を頑張っています。

新聞掲載

昨日の避難訓練について京都新聞山城版に記事が掲載されました。避難訓練後の起震車体験についての6年生児童の写真と5年生児童のインタビューについてです。今後も学校教育に関心を持っていただくためにも広報活動を進めていきたいと思います。

広報委員会です。

今日のキラリの人を2人紹介します。

1人目は2年生のNさんです。

Nさんは、がんばって縄跳びの練習をしています。

一生けん命練習していて、すごいと思いました。

2人目は1年生のMさんです。

Mさんは廊下を歩くのをがんばっています。

わたしは、たまに走ってしまうことがあるので、すごいと思いました。

1人目は2年生のNさんです。

Nさんは、がんばって縄跳びの練習をしています。

一生けん命練習していて、すごいと思いました。

2人目は1年生のMさんです。

Mさんは廊下を歩くのをがんばっています。

わたしは、たまに走ってしまうことがあるので、すごいと思いました。

避難訓練(地震)

阪神淡路大震災から24年たった今日は防災の日でもあり、消防署の方に来ていただき地震を想定した避難訓練を行いました。(新聞社の方も来られていました。)いつも避難訓練の時に私からは「避難するということは、100点以外は全部0点。全員が安全に避難できなければダメだから、真剣にやること。」と話します。今までの訓練に比べるとずいぶん真剣に取り組めるようになってきたと思いましたが、そこは厳しく「今日も0点です。」と酷評しました。後から、消防署の方からは、「上手に避難できていましたよ。」とフォローしていただきましたが・・。

訓練の後、高学年は起震車体験もさせていただきました。

いつやってくるか分からない災害から、自分を守れるような子ども達であってほしいと願います。

訓練の後、高学年は起震車体験もさせていただきました。

いつやってくるか分からない災害から、自分を守れるような子ども達であってほしいと願います。