活動のようす アーカイブ

令和元年度

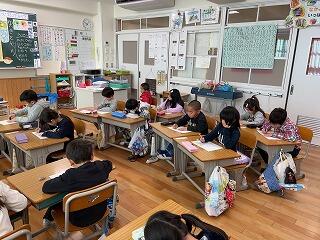

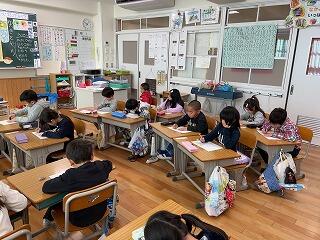

研究発表会に向けて

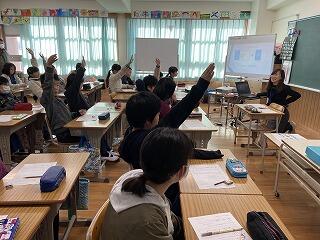

本校の研究発表会までいよいよ1週間となりました。研究発表会に向けての準備の真っ最中ですが、今日は授業公開をする1年、4年、5年の先生による事前授業を行いました。教材研究をしっかりと行ってきた先生達の授業には、良い意味での凄みがあります。参観する私たちも真剣になってきます。今日の授業の様子から、さらに修正を加えて本番に臨みます。子ども達が登場人物の行動や気持ちを自分に引き寄せて、心が揺さぶられるような授業の実現のために、まだまだ頑張っていきます。

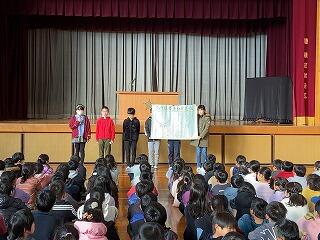

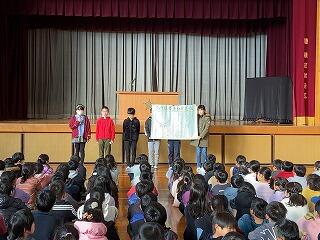

児童集会

今日は、児童集会で図書委員会からの活動計画が報告されました。図書委員会では、校内読書週間に合わせて、冬の読書運動会という取組を考えました。本1冊につき紅組白組にそれぞれ紅白シールを渡して、どちらがたくさん読めたかを集計するというものです。ちょっとした遊び心のある取組です。これを機会にたくさんの本に親しんで欲しいものです。

また、その後、福田先生から次回のファミリートークで話し合いたい内容の告知もありました。

また、その後、福田先生から次回のファミリートークで話し合いたい内容の告知もありました。

半日入学(5年生)

今日は、入学説明会と半日入学があり来年度入学してくることになっている園児と5年生が交流をしました。5年生は、「園児のためにどんなふうに関わればよいか。」ということを考えながら今日のための準備をしていました。少しでも楽しめるようにと、紙コップロケットの工作やジャンケン列車やボウリングなどのレクリエーション、読み聞かせ等で優しく関わってくれていました。あと、2か月ほどしたら新しい1年生を5年生が最高学年になって迎えることになります。春が来るのが待ち遠しい子ども達でした。

租税教室(6年)

今日は税理士の方にゲストティーチャーとしてきていただき、税金について学びました。私たちの身の回りにたくさんの税金が使われていることや、税金によって安全・安心・快適なくらしが実現していること等今まで意識していなかったけれど、とても身近なことだということを学びました。何より、一人あたり小学校から高校までの12年間で1000万円以上の税金が使われているということを聞いて、非常に驚いていたようでした。1億円のケース(見本ですが)を実際にかかえた子どもは「めっちゃ重い!」と感想をもらしていました。

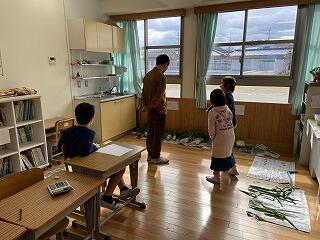

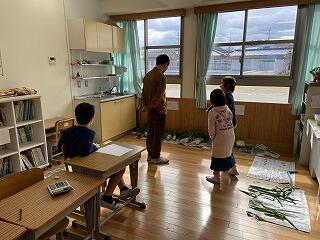

ひまわり八百屋

ひまわり学級の子ども達が、がんばって育ててきた野菜を使って「ひまわり八百屋」を行いました。収穫をして、きれいに洗って、値段をつけて並べます。買ってもらった野菜の代金を計算して、消費税を計算し、代金をもらったりおつりを返したり。袋につめてお客さんに渡といった一連の仕事がたくさんあります。それぞれを学年に応じて分担しておこないました。お客さんとのやりとりも、計算も全て子ども達にとっては学習となります。楽しみながらしっかり学習していました。

大縄大会本番!

体育委員会の主催による大縄大会が本番を迎え、結果は、紅組864回、白組908回で白組の勝利となりました。ちなみに第1回の練習では紅組620回、白組630回でしたから、みんながそれだけがんばってきたことがよく分かります。

これまでそれぞれのファミリー班で練習を重ねてきたなかで、全く跳べなかった1年生が跳べるようになったり、最初はなかなかうまく続かなかった班が新記録を出したり。それぞれ跳べた回数だけでなく6年生のリーダーを中心に班のまとまりの力が太くなった取組となりました。

これまでそれぞれのファミリー班で練習を重ねてきたなかで、全く跳べなかった1年生が跳べるようになったり、最初はなかなかうまく続かなかった班が新記録を出したり。それぞれ跳べた回数だけでなく6年生のリーダーを中心に班のまとまりの力が太くなった取組となりました。

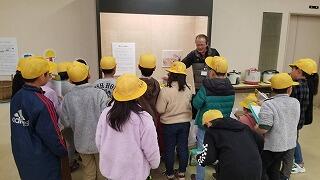

社会見学(3年)

今日は3年生が山城郷土資料館に社会見学に行きました。

昔のくらしについて実際に電気製品や電話などを見て、手にして説明を受けました。

今の子ども達にとっては目にすることもほとんどないものばかりでした。(私が子どもの時には実際に使っていたものばかりでしたが・・・)

また、火起こしも体験することができ、実際に火が起きたときには、「うわあ!」っと大きな歓声があがりました。貴重な体験でした。

昔のくらしについて実際に電気製品や電話などを見て、手にして説明を受けました。

今の子ども達にとっては目にすることもほとんどないものばかりでした。(私が子どもの時には実際に使っていたものばかりでしたが・・・)

また、火起こしも体験することができ、実際に火が起きたときには、「うわあ!」っと大きな歓声があがりました。貴重な体験でした。

大縄大会リハーサル

いよいよ大縄大会が今週の木曜日に迫ってきました。そこで今日は、リハーサルということで紅白両チーム合同で練習を行いました。これまでは自分たちの色だけの練習でしたが、今日は相手チームが見ている前での練習です。本番さながらの真剣な表情で跳ぶ子供たち。相手チームの様子をじっと見守る子供たち。昨日よりも空気がピンと張りつめているようでした。「最高記録が出た!」というチームもあれば、「記録が落ちた!」と落胆するチームも。さて本番ではどんな結果が待っているのか楽しみです。

給食感謝の集い

今日は、山城給食センターの方や栄養教諭の先生、配膳員さん等に来ていただき、給食感謝の集いを行いました。

日ごろからお世話になっている感謝の気持ちを込めて各学級からプレゼントを渡したり、お話を聞かせていただいたりした後、給食委員会の給食クイズ等もあり給食に対する意識を高める機会となりました。4月からは木津川市給食センターが新設されるため、山城給食センターの給食をいただけるのは、あと2か月ほどになりました。一日一日大切にいただきたいと思います。

日ごろからお世話になっている感謝の気持ちを込めて各学級からプレゼントを渡したり、お話を聞かせていただいたりした後、給食委員会の給食クイズ等もあり給食に対する意識を高める機会となりました。4月からは木津川市給食センターが新設されるため、山城給食センターの給食をいただけるのは、あと2か月ほどになりました。一日一日大切にいただきたいと思います。

相楽学校保健大会での発表

相楽地方学校保健の研究大会で山城中学校ブロックの取組として棚倉小学校の取組も発表しました。今年は睡眠の取組を全校で進めていますが、子供たちや保護者の皆さんの意識が少しずつ高まり、改善されてきている様子などを報告させていただきました。先日講演をしていただいた赤ちゃん学研究センターの渡部先生の講演もあり、今後もさらに「より良い睡眠」の習慣のために頑張っていこうと思いました。

大縄大会練習

今日も休み時間は大縄大会の練習に励んでいます。今日で2回目ですが、前回よりも上手になってどの班も記録が大幅に伸びています。

図工の時間

2年生は図工の時間にカラータック版画に取り組みます。

最近では、色紙を思った通りに貼り合わせ、水に濡らした和紙を上から乗せると、その色の版画ができ上がるカラータック版画というものがあります。そこで子ども達には「にじいろの〇〇」というテーマでそれぞれのモチーフを決めました。「にじいろのお城」「にじいろの花火」「にじいろの海賊船」(?)等々。どんな版画が完成するのか楽しみです。

最近では、色紙を思った通りに貼り合わせ、水に濡らした和紙を上から乗せると、その色の版画ができ上がるカラータック版画というものがあります。そこで子ども達には「にじいろの〇〇」というテーマでそれぞれのモチーフを決めました。「にじいろのお城」「にじいろの花火」「にじいろの海賊船」(?)等々。どんな版画が完成するのか楽しみです。

研究発表会に向けて

2月10日の研究発表会で公開授業をする5年生の「いのちの歌」を6年月組で事前授業として行いました。「よりよい生き方」を考え深めること「生き方について考える」ことがテーマであり、6年生とはいえなかなか難しいテーマの授業です。しかし、子ども達は登場人物のあゆちゃんに自分を寄せながら考え、「笑顔をふりまけるような生き方をしたい。」とか、「あきらめない生き方をしたい。」「大切なものを守り通したい。」等々自分との関わりの中で深めていました。私たち大人も考えさせられた授業でした。

大縄大会の練習

今日から休み時間にファミリー班での大縄大会に向けての練習が始まりました。昨日のファミリートークで話し合った通り、低学年に高学年が優しく教えながら、少しでもたくさん跳べるようにするためにどうしたらいいか試行錯誤をしながら、6年生を中心に励まし合って練習しました。どの子も一生懸命で楽しそうでした。

ファミリートーク

今日は、1月のファミリートーク(全校道徳)がありました。

今日のテーマは「一人一人がかがやく大縄大会にしよう。」というもので、練習からがんばること。自分だけでなく、人のことも考えること。失敗してもいいこと。みんなの力を合わせること等が大切なことだと確認し合いました。

今日のテーマは「一人一人がかがやく大縄大会にしよう。」というもので、練習からがんばること。自分だけでなく、人のことも考えること。失敗してもいいこと。みんなの力を合わせること等が大切なことだと確認し合いました。

6年生を送る会に向けて

2月には6年生を送る会があり、その中心として5年生が実行委員となり計画から運営まですることになります。これらを通してリーダーとしての自覚も高まっていくのですが、その第1弾として、今朝は職員朝礼の場に5年生の代表が来て教職員に出し物やお願いなどを説明してくれました。緊張しながら発表をする姿に次期リーダーとしての顔が見え隠れしています。

PTA講演会

PTA講演会には、学研都市病院小児科・同志社大学赤ちゃん学研究センター副所長の渡部先生に来ていただき、「睡眠」の働きや睡眠の乱れが学習や運動、生活、成長に大きな影響を与えていることなどについてわかりやすくお話ししていただきました。前半は5,6年生の子どもも一緒に講演を聞き、後半は保護者の皆さんに聞いていただきました。子どもも大人も生活を振り返るよい機会となりました。今後も赤ちゃん学研究センターにもご協力をいただきながら、本校の子ども達の睡眠改善にむけて取り組んでいきたいと思います。

土曜参観(その2)

3年生はタイルコースターづくり。お母さんの方が一生懸命みたいです。

5年生は国語。複合語についての学習です。

1年生は昔あそびでたこあげやけんだま、コマ回しなどを楽しみました。

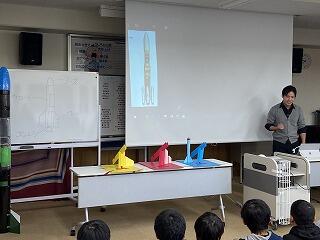

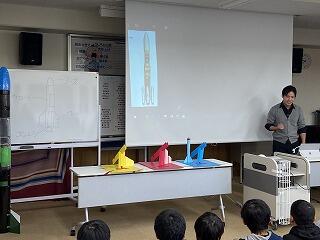

土曜参観

本日は、土曜参観ということでたくさんの保護者の皆さんにご来校いただき、子ども達の学習の様子を参観していたたきました。

6年生はゲストティーチャーに来ていただきロケットの打ち上げについてお話ししてもらいました。

2年生は図工。粘土を使って造形活動。

4年生は、書写。自分の決めた漢字を毛筆で書いた後、発表。

6年生はゲストティーチャーに来ていただきロケットの打ち上げについてお話ししてもらいました。

2年生は図工。粘土を使って造形活動。

4年生は、書写。自分の決めた漢字を毛筆で書いた後、発表。

避難訓練(地震)

今日は、地震を想定した避難訓練を行いました。今日の避難の様子は、整然と静かに避難できていました。私からは「DROP(低く)COVER(頭を守る)HOLD ON(動かない)という地震の基本を確認し、自分自身で考え、判断し、行動できるようにしましょう。」と話しました。25年前に阪神・淡路大震災が起こり6千人以上の方が犠牲となったことは、子ども達には遠い話のことかもしれませんが、いつ起こるかわからない災害に備えることも大切です。家庭でも話し合う機会としてほしいです。