活動のようす アーカイブ

平成29年度

6年生を送る会(その4)

1年生の発表です。

1年生は、「にじ」の歌とよびかけです。「入学式はドキドキしたよ。だいじょうぶだよ。いっしょに行こう。6年生が連れて行ってくれた。だからぼくらは・・・」という替え歌。1年生の一生懸命の声が心にジーンと響きます。1年生は、「6年生のおかげで安心したよ。」と発表しましたが、その1年生の笑顔で勇気づけられたと6年生が語っていました。子供達は、お互いに育ち合っていることがあらためて感じられました。

1年生は、「にじ」の歌とよびかけです。「入学式はドキドキしたよ。だいじょうぶだよ。いっしょに行こう。6年生が連れて行ってくれた。だからぼくらは・・・」という替え歌。1年生の一生懸命の声が心にジーンと響きます。1年生は、「6年生のおかげで安心したよ。」と発表しましたが、その1年生の笑顔で勇気づけられたと6年生が語っていました。子供達は、お互いに育ち合っていることがあらためて感じられました。

6年生を送る会(その3)

続いての発表は、2年生。

元気な2年生らしく、行進で登場し、「太陽のサンバ」という歌の替え歌で、6年生へのありがとうの気持ちを伝えます。

見ているこちらまで体が自然と動いてしまうような楽しい発表でした。

元気な2年生らしく、行進で登場し、「太陽のサンバ」という歌の替え歌で、6年生へのありがとうの気持ちを伝えます。

見ているこちらまで体が自然と動いてしまうような楽しい発表でした。

6年生を送る会(その2)

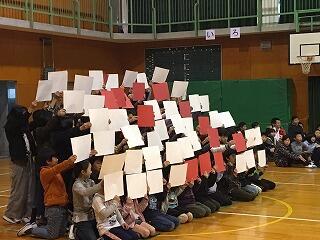

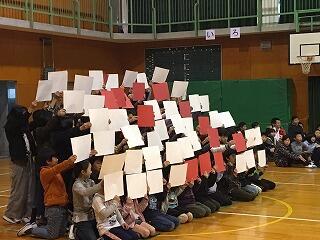

それぞれの学年の発表も紹介します。

最初は4年生。よびかけと、「にじいろ」の合唱。さいごにパネルで「ア」「リ」「ガ」「ト」「ウ」。チームワークの良さと明るい4年生らしい発表でした。

最初は4年生。よびかけと、「にじいろ」の合唱。さいごにパネルで「ア」「リ」「ガ」「ト」「ウ」。チームワークの良さと明るい4年生らしい発表でした。

6年生を送る会

今日は、「6年生を送る会」がありました。今日まで5年生を中心に、それぞれの学年の発表の練習や飾り付け、プレゼント等の準備をしてきました。

はじめに、「自分につながる糸が半分、相手につながる糸が半分で「絆」になっていること。棚倉小学校の全員がしっかりつながっていて6年生が卒業しても切れることはないこと。今日はそんな絆をさらに深められる6年生を送る会にしよう。」という話をしました。オープニングは、5年生による思い出コーナー。1~3年生を振り返ってという寸劇で楽しく幕が開きました。

はじめに、「自分につながる糸が半分、相手につながる糸が半分で「絆」になっていること。棚倉小学校の全員がしっかりつながっていて6年生が卒業しても切れることはないこと。今日はそんな絆をさらに深められる6年生を送る会にしよう。」という話をしました。オープニングは、5年生による思い出コーナー。1~3年生を振り返ってという寸劇で楽しく幕が開きました。

おはなしバザール

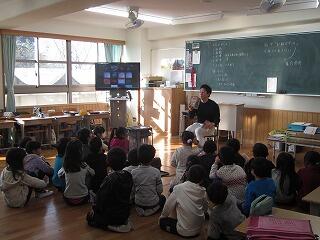

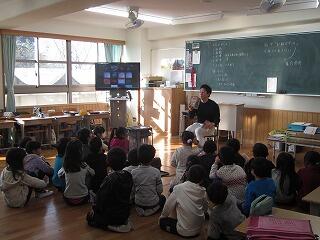

インフルエンザの流行により、延期となっていた「おはなしバザール」を本日朝学習の時間に行いました。低学年向け、高学年向けの読み聞かせ図書を各教師が選び、読み聞かせリストを提示し(誰が読むかは分かりません。)自分の読んで欲しい本を子供達が選んでその本のコーナーに行って読んでもらうという時間です。読む側の教師もどんな子供達が集まっているかは分かりませんし、子供達もどの先生が読んでくれるのか分かりません。本が両者をつないでくれるということになります。

さて、本番はどのコーナーでも本の世界に浸ったり、言葉の世界を楽しんだりということで、とても素敵な時間でした。

さて、本番はどのコーナーでも本の世界に浸ったり、言葉の世界を楽しんだりということで、とても素敵な時間でした。

保育園との交流(4年生)

今日は、4年生がやましろ保育園を訪問し交流してきました。

子供達は、園児との交流のための遊びや説明、あいさつ等を準備計画しながら、思いを膨らませてきていました。今日は本番ということで最初は緊張していた様子も見られましたが、いざ交流が始まると笑顔いっぱい。やさしいお兄さん、お姉さんの姿をたくさん見せてくれました。こうした経験を重ねながら高学年としての自覚とプライドが育まれていきます。

子供達は、園児との交流のための遊びや説明、あいさつ等を準備計画しながら、思いを膨らませてきていました。今日は本番ということで最初は緊張していた様子も見られましたが、いざ交流が始まると笑顔いっぱい。やさしいお兄さん、お姉さんの姿をたくさん見せてくれました。こうした経験を重ねながら高学年としての自覚とプライドが育まれていきます。

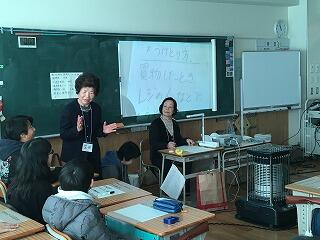

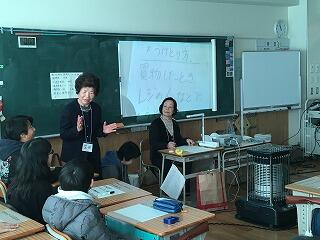

手話体験教室(3年)

今日は、木津川市の手話サークル「てのひら」のみなさんと聴覚障害の方に来ていただき、3年生が手話体験をしました。

毎年、棚倉小学校に来ていただいている皆さんですので、指導もとても上手く、子供達にわかりやすい内容でした。手話とはどういうものなのか、聴覚障害になった理由を聞かせていただいたり、あいさつや自己紹介の手話を実際に習ったりと1時間があっというまに過ぎてしまうほど、楽しく学べた時間でした。

毎年、棚倉小学校に来ていただいている皆さんですので、指導もとても上手く、子供達にわかりやすい内容でした。手話とはどういうものなのか、聴覚障害になった理由を聞かせていただいたり、あいさつや自己紹介の手話を実際に習ったりと1時間があっというまに過ぎてしまうほど、楽しく学べた時間でした。

ファミリートーク(全校道徳)

今日は、2月のファミリートーク。今月は6年生を送る会が21日(水)に予定されていたり、ファミリー掃除に取り組んだりということで、1年間ファミリー班でがんばってきたことを振り返り、リーダーとして頑張ってくれた6年生にありがとうを伝えようという内容でした。

体育大会のファミリーハリケーンや大縄大会、掃除など様々な場面での関わりを思い出しながら6年生に思いを伝えました。6年生は「ありがとうって言ってもらえて、今までの苦労が、嬉しい気持ちに変わった。」「残り少ない時間をがんばりたい。」という感想を発表してくれました。いつものように温かい空気が体育館を包み、最後に全校合唱「ふるさと」で素敵な歌声が響きました。

体育大会のファミリーハリケーンや大縄大会、掃除など様々な場面での関わりを思い出しながら6年生に思いを伝えました。6年生は「ありがとうって言ってもらえて、今までの苦労が、嬉しい気持ちに変わった。」「残り少ない時間をがんばりたい。」という感想を発表してくれました。いつものように温かい空気が体育館を包み、最後に全校合唱「ふるさと」で素敵な歌声が響きました。

卒業生を送る会(ひまわり学級)

今日は、相楽地方特別支援教育研究協議会と手をつなぐ親の会主催の「卒業生を送る会」が精華町のむくのきセンターで行われました。相楽地方の小中学校と南山城支援学校からたくさんの仲間達が集い、温かい雰囲気の中で卒業をお祝いしました。

本校のひまわり学級のみんなは、今日のために山城中学校ブロックのみんなで練習をかさねてきた「きらきらぼし」をミュージックベルや鍵盤ハーモニカ、リコーダー等で演奏しました。その他の学校の仲間達も、それぞれ趣向を凝らした出し物を精一杯がんばって発表していました。それぞれの学校を巣立っていく子供達に心からエールを送りたいと思います。

本校のひまわり学級のみんなは、今日のために山城中学校ブロックのみんなで練習をかさねてきた「きらきらぼし」をミュージックベルや鍵盤ハーモニカ、リコーダー等で演奏しました。その他の学校の仲間達も、それぞれ趣向を凝らした出し物を精一杯がんばって発表していました。それぞれの学校を巣立っていく子供達に心からエールを送りたいと思います。

読み聞かせボランティア(高学年)

今日は、読み聞かせボランティアの方に来ていただき高学年が読み聞かせをしていただきました。「かきやまぶし」「アンドレのぼうし」「いろいろへんないろのはじまり」「くまとやまねこ」のそれぞれに、ユーモアあり、ほっとするところや考えさせられるところ、せつなくなるところ等々、高学年にぴったりの作品ばかりでした。

なかでも、今回で6年生は最後の読み聞かせです。これまで読んでもらったたくさんのお話がきっと心のどこかに刻まれていることに気付くのは、もっと先のことかもしれません。ありがとうございました。

なかでも、今回で6年生は最後の読み聞かせです。これまで読んでもらったたくさんのお話がきっと心のどこかに刻まれていることに気付くのは、もっと先のことかもしれません。ありがとうございました。

バレンタインメニュー(給食)

今日の献立は、バレンタインメニューです。ドライカレーとゆでキャベツをコッペパンにはさむカレードッグとミネストローネ。牛乳。デザートに桃のタルトがついていました。ミネストローネには、それぞれのクラスに3個ずつハート型のにんじんが入っていました。さて、誰が幸運に恵まれたのでしょう?

児童集会(棚スペ)

今日は、児童集会(棚スペ本番)があり、ファミリー班(異年齢集団)対抗の「列車でGO!」で楽しみました。ファミリー班のみんなで協力しながら障がい物を超えながらリレーしていきます。高学年は低学年の様子に気配りしながら、低学年はめいっぱいの笑顔で。一週間の始まりを楽しくスタートできました。

棚スペ(児童会)の練習

児童会本部の取組のひとつに「棚スペ」(棚倉スペシャル)があります。児童朝会の目玉のひとつですが、子供達もいつも楽しみにしています。連休明けの13日は児童朝会で棚スペの予定です。児童会の本部は、当日に向けて計画をしていますが、スムーズな進行のためには、こうした地道なリハーサルも欠かせません。子供達にとっては貴重な昼休みですが、縁の下の力持ち達は頑張っています。

6年音楽

今、どの学年でも2月21日に予定している「6年生を送る会」の練習に頑張って取り組んでいます。6年生の音楽では「友~旅立ちの時~」の練習をしていました。先月岐阜聖徳大学の加藤先生に来ていただいて、「歌詞を表現すること。」や「6年生全員で心を合わせること。」等を指導していただきましたが、この間の練習で2部合唱の音がしっかりと取れるようになってきたことで、低音部がしっかりとソプラノパートを支えているなぁと感じられるところもでてきました。歌の上達に合わせて、6年生の卒業への気持ちも次第に盛り上がっていきます。

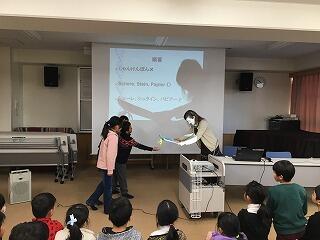

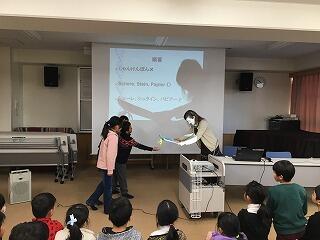

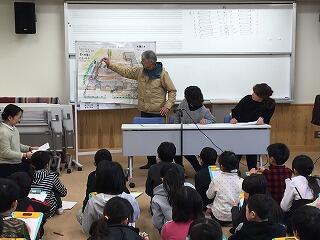

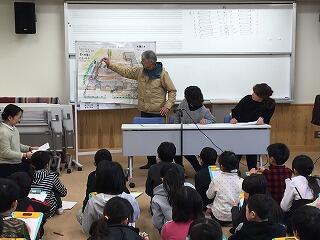

国際交流タイム

今日は、京都府名誉友好大使の柳 ヨンウさん(韓国)とラブロウ セーニャさん(ドイツ)に来ていただき、国際交流タイムを全学年で取り組みました。ドイツや韓国の自然や国土、食べ物や文化など様々な内容についてプレゼンテーションを交えながらお話していただいたり、質問に答えていただいたり、ジャンケンやあいさつを教えていただきました。(こればかりは、日本人の私たちには決して教えてあげられません。)最後にはそれぞれの学級や学年からの手作りのプレゼントなどで感謝の気持ちを伝えました。

世界の文化を知ることで、興味や関心を広げ、視野の広い人に成長してくれることを願っています。

世界の文化を知ることで、興味や関心を広げ、視野の広い人に成長してくれることを願っています。

昔のくらし第2弾(3年)

昨日に引き続いて、今日は喜多さんのおじい様、おばあ様、お母様にきていただき、棚倉の50年~20年前あたりのお話を聞かせていただきました。前校舎が新築の時におばあ様は小学生だったそうで、「親子3代で前校舎を過ごしたことになりますね。」というお話は、とても印象的でした。棚倉小学校が地域の中で愛され、大切にされ、地域と共に歩んできたことがうかがえました。

子供達は、様々な質問に答えていただきながら、棚倉の歴史をそれぞれ感じることができたことだと思います。

子供達は、様々な質問に答えていただきながら、棚倉の歴史をそれぞれ感じることができたことだと思います。

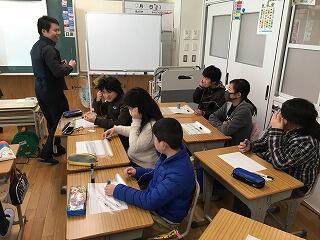

要約筆記(6年)

今日は、手話サークル、相楽聴覚言語障害センターの方達に来ていただき、要約筆記や補聴器、磁気誘導ループ等の体験学習をさせていただきました。話している内容の大事なことだけをまとめて、わかりやすく、速く書くということは6年生でもなかなか難しいことでした。また実際に補聴器を付けてみると、声以外に様々な雑音まで大きくなってしまうことも体験を通して知りました。聴覚障害者の窪田さんから、実生活の上での困っていることを聞いたり、聴覚障害を持っている人と関わる時の配慮すべき点なども学びました。社会はユニバーサルデザインといわれてはいるものの、まだまだ私たちの意識のユニバーサル化が遅れているのが実情です。こうした体験学習を積み重ねた子供達が社会に出る頃には、全ての人が障害のあるなしにかかわらず生活しやすい社会になっていくことを願います。

昔のくらし(ゲストティーチャー3年)

今日は、地域にお住まいの中野さんにゲストティーチャーとして来ていただき、3年生の「昔のくらし」について子ども達の質問に答えていただきました。今から70年ほど前の棚倉小学校の校舎の様子、学校生活や子供達の暮らしぶり、給食の様子や勉強の様子を詳しくお話しいただきました。「昔は遠足に行くのに三山木駅まで歩いて行って列車に乗って動物園に行った。」とか、「夜明け前に田辺まで雨の中びしょ濡れで泣きながら歩いて列車に乗って修学旅行に行った。」という話や「給食はほとんどの子が家に食べに帰っていた。」といった興味深いお話ばかりで、子供達は驚きの連続でした。(聞いている私たち自身が本当に興味深いお話でした。)

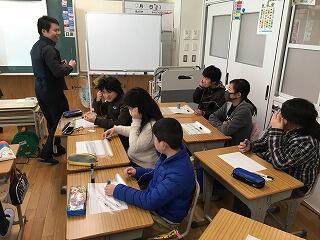

英語活動(2年)

今日はJTE(Japanese Teacher of English)の先生との英語活動(2年)の様子です。来年からは、5,6年生は外国語が教科となり、3,4年生には外国語活動が実施されることになり(本校では以前から外国語活動としての取組真ありますが。)これまで以上に、外国語の重要性は高まっていきます。低学年から楽しみながら少しずつ身につけていって欲しいと思います。子ども達は、チャンツやゲームを通して楽しく学んでいました。

お茶教室(6年)

今日は、和束ティーフレンズの皆さんに来ていただき、6年生がお茶についての出前授業を受けました。煎茶の入れ方を丁寧に教えていただき、一煎目はお湯を冷まして、甘みを十分に引き出す。2煎目以降は高温、短時間で。3煎目にはお団子を食べながら。(「お団子を食べるときは口元を少し隠しながら食べると上品に見えますよ。」というアドバイスもありました。)最後にはお茶っ葉を食べてみるなど、普段なかなか経験できないことをたっぷり経験できました。日頃煎茶をあまり飲まない子供達は「苦~い。」と顔をしかめている子もいましたが、終始楽しそうな表情の子供達でした。