令和7年度の日誌

木津川サミット実施~3、4、5、6年生~

7月16日(水)

体育館にて 『木津川サミット』が開催されました。

3年生「木津川と生き物」

4年生「木津川と水」

5年生「木津川とめぐみ」

6年生「木津川と防災」

どの学年も 木津川を軸にテーマに沿って 総合的な学習の時間の学びを深めてきました。

「木津川にはな タウナギが住んでるねんで」

「洪水が起きないように 木津川には門があるの知ってる?」

「木津川の水は 大量にポンプで汲み上げられてて…。」

「わたしら 2学期にライフジャケットを着て木津川に入らせてもらうよ!」

「え!ホンマ!?」

みん玉班(異年齢集団)での話し合いが 活発に行われました。

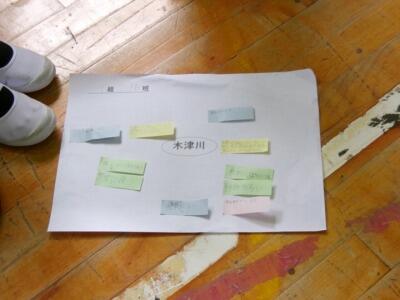

各学年から出た意見を 付箋に書いて グルーピングしてみると

木津川のイメージが ふくらんできたようです。

振り返りの中で、「木津川がどんな川なのか 話を聞いたことで総合的に理解できました。」という感想がありました。

「話し合う」ことで

「意見を整理する」ことで

木津小として ”多面的に” ”多角的に”

「木津川」を学んでいることを感じることができました。

学びを広げ・深めると同時に

異年齢集団で交流できる よい機会になりましたね。

1学期もあとわずか!~1年生~

7月16日(水)

1学期も残すところ あと3日。

大変だった?学習も何とか終え

心待ちにしていた『おたのしみ会』での

嬉しそうな声が 聞こえてきます。

教室での学習はもちろん大切ですが

遊びの中で 友だちと関わることは、

人間関係を学ぶ上で

何物にもかえがたい ‟学び”となります。

「ごめんね…。」

「いいよ!」

「〇〇やめて。」

「わかった!」

大人からすると些細なことかもしれませんが

子どもたちは 日々貴重な経験をしています。

残りの1学期も 元気に登校し

みんなで 大切な時間を おくりましょうね。

サントリーさんに「水育講座」をしていただきました~4年生~

7月10日(木)

社会科で「くらしをささえる水」の学習に取り組み

先日「浄水場」にも見学に行った4年生。

今回は、「水育」と題して

サントリーの方に来校いただき

総合的な学習の時間に さらに「水」について 学びを深めました。

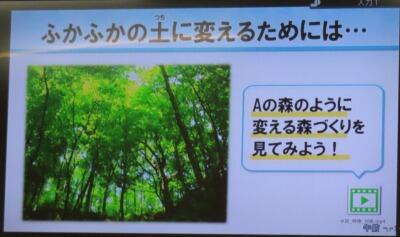

この実験装置は、森の断面をモデル化したもの

雨が降った後の水のゆくえを 追うことができました。

「A」は、落ち葉などが含まれるふかふかの土

「B」は、しめった重い土

それぞれの装置に泥水を流し込み その水の行方を追いました・・・

結果は 「A」の装置では、洪水も起こらず 泥水もきれいな水に変わって出てきました。

森に光を入れることで

土の近くの植物が育ち

植物の根に 微生物等の「小さな生き物」が集まってくる。

その「小さな生き物」が集まることで 土に小さなすき間ができ

雨の通り道ができる。

その隙間があることで 雨水が地面にしみ込み

「洪水を防ぐ」

「地中でろ過され きれいな水になる」

人にとって 生活に欠かせない結果がもたらされることが

わかりました。

「人ー自然ー水」

この3つは 深くつながっている。

どれか一つが失われることで 全てが くずれてしまう

‟小さな 行動” から 地球の未来は変えられる。

そのヒントを教えていただくことができました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サントリーの方

お忙しい中 貴重なお話をしていただき

ありがとうございました。

ふれあい公園「生き物調査」~3年生~

7月9日(水)

今日は、3年生の総合的な学習の時間の一環で木津川の支流に生息する生き物調査に出かけました。

暑い日でしたが、ライフジャケットを着ると

ますます暑く、汗が流れ出てきました。

それでも 水に入ると

水の冷たさが気持ちよく感じられたようです。

「ガサガサ ガサガサ」

川の生き物が隠れていそうな場所をつつきます。

「さあ、出てこい!!」

ドキドキしながら 生き物が出てくるのを心待ちにする 3年生。

みんなで力を合わせて

ザリガニ、タモロコ、モツゴ、オイカワ、タウナギ・・・

川の中に住む たくさんの 生き物を捕まえました!

総合の課題『木津の宝を見つけよう』

今回調査した木津川の支流には

たくさんの「宝」の‟すみか”になっていることを実感できましたね。

その宝を増やすために

人間である わたしたちは どんな行動をとればよいのでしょう…。

「宝」の発見と同時に これからの 学習の新たな課題も

見つけられたのではないでしょうか・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回お世話になった 河川レンジャーの皆様

貴重な体験をさせていただき 本当にお世話になりました。

店ではたらく人びとの仕事~3年生~

6月30日(金)

社会科の学習の一環でスーパー『フレスコ』さんに見学に行かせていただきました。

教科書で学ぶ中で、

不思議だな・・・。どうなってるんだろう・・・。

そんな「?」を

実際に、見て・聞いて たしかめる大変貴重な機会となりました。

ふだんは 気にとまらないコーナーにも

「何か工夫があるのかな?」

目がとまり

立ち止まってしまいます。

「これは、美味しく見せる工夫だね!」

「食べる人数に合わせて 大きさが変えられているね!!」

これまでの学習の

答え合わせをしている人もいましたね。

教室で学んだことを 一つ一つ思い出すとともに

教科書には 書かれていなかった

お店の工夫にも気が付くことができ、

一生懸命メモを取る人も・・・。

‟お客さん”では見せてはもらえない場所も

特別に見せてもらうことができました。

「えぇ、こんなふうになっているんだ!」

なんだか 秘密の場所を教えてもらったような

うれしい気持ちになりましたね。

大変お忙しい中

子どもたちの 学習に協力してくださった

スーパー『フレスコ』の皆様

本当にありがとうございました。

元気にそだって うれしいな。~2年生~

7月に入りました!

「おはようございます。」

汗が引くのも待たず、2年生はペットボトルに水を入れ

校舎裏の植木鉢に向かっていきます。

小さかった苗も

「早く 実ができないかなぁ。」

「実ができたら 家にもって帰ってたべたいなぁ。」

そんな声を聞いていたかのように

ぐんぐん茎を伸ばし

小さな花を咲かせました。

そして 花が咲いた後には・・・

ミニトマト

なす

ピーマン

オクラ

苗を植えてから

欠かさなかった 野菜の水やり。

そんな2年生の気持ちにこたえるように

野菜はしっかりと実をつけましたね。

大きくなった実と同様に

2年生のやさしい気持ちもしっかりと膨らんでいるようです。

林間学習に行ってきました~5年生~

6月19日(木)、20日(金)

「京都府立るり渓少年自然の家」に林間学習に行ってきました。

2日間 天気は 快晴!

子どもたちは 予定していた行程をすべて実施することができました。

大型アスレチック

ウォークラリー

そして・・・

キャンプファイヤー。

普段の 便利さから離れ

いつもは手を貸してくれる 家族から離れ

ついついやってしまう ゲームからも離れ

自然の中で 友だちと過ごした 2日間。

不便なことも

大変だったことも

友だちとなら すべて 楽しくのり越えられましたね。

「自分たちで 解決する!」

「自分たちで 考える!!」

日常の生活の中で、聞き流している言葉の大切さに

実感できた 素敵な2日間。

これからの成長に欠かせない時間になったはずです。

お家の人に 素敵な思い出を たくさん話してあげてください。

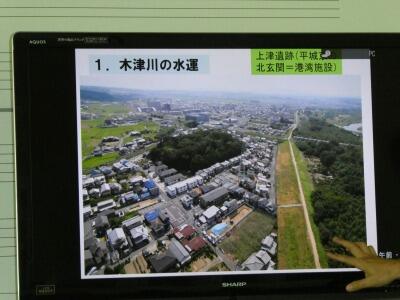

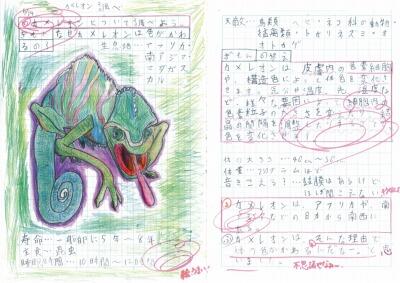

木津川の歴史と防災~6年生~

6月18日(水)は、文化財保護課の永澤様に

「木津川の水運と洪水に係る歴史的な事象について」

と題して、出前授業を行っていただきました。

木津川は、

奈良の大仏を建立するための「木材」の運搬に

大阪城の石垣の材料として「石」の運搬に

収穫された「お茶」の運搬に

鉄道が敷かれる前まで、

運搬の主役を担い 活躍していたことがわかりました。

「え!?貴族も木津の町を行き来してたの?」

「大阪城も木津川なしには 築城できなかったってこと!?」

「ここら辺には、昔、旅館もたくさんあったんだね!」

6年生では、社会科で歴史の学習が始まっています。

歴史に興味がある子どもたちにとって

大変ワクワクする話だったようです。

木津川の水運によってもたらされた”恩恵”を知ると同時に

過去の人々も木津川の氾濫に 大変悩まされていたことにも

気づけたようです。

水害を防ぐために

「設備」と「備え」そして「行動」

これらの重要性をまた一つ実感できたようです。

文化財保護課の永澤様

貴重な話を提供してくださり 本当にありがとうございました。

K-1グランプリが終了しました

6月18日(水)

K-1グランプリの結果発表・表彰式が行われました。

1学期も後半に入り

「宿題めんどうくさいな・・・。」

「べんきょう わからなくなってきたな・・・。」

新しい学年が始まったころと比べると

やる気が 少し下降気味な人たちも・・・。

そんな時にスタートした『やるきっづ週間』!

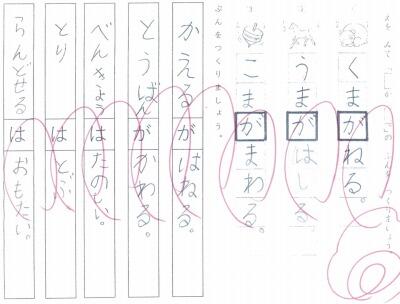

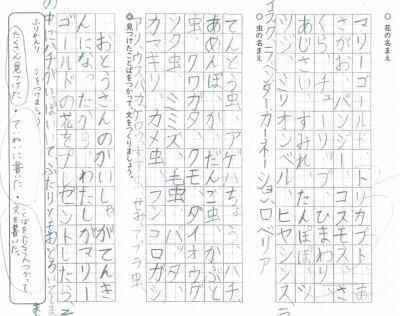

1年生も おぼえた「ひらがな」をつかって

ていねいに

文作りができましたね。

2年生になると

漢字 カタカナも使って

たくさんの言葉を正しく書く力をつける努力を

しています。

3年生以上は自主学習に取り組んでいます。

「めあて」を設定し 調べたことを 「まとめ」

学んだことを「ふりかえる」。

それらの流れをくり返すことによって

新しい知識に出会い

さらに学びたいという意欲が高まる。

学ぶことが

「めんどうくさい」⇒「おもしろい」

こう変わる瞬間がくれば

自分で工夫し 表現し 成果にもつながっていく

そんな木津小キッズが増えることを

願っています。

保護者の皆様

子どもたちは、1学期の学習のまとめに入っていきます。

今後とも 学校・家庭の両方で子どもたちを励ましていけるよう

ご理解とご協力よろしくお願いします!

人権集会Ⅱ~全校朝礼~

6月17日(火)

人権集会Ⅱを行いました。

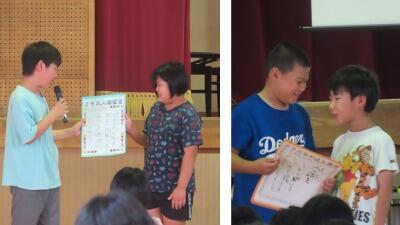

前回の人権集会の後 各クラスでは、

自分たちのクラスの”現在地”を話し合い

”一人一人が大切にされるクラスになるには” を考えて

「クラスなかよし宣言」「クラス人権宣言」を作成しました。

「相手の気もちを考えて 行動しよう」

「ふわふわことばをつかい みんなわらい合えるクラス」

「だれとでもなかよく いやな思いをする人が いないクラスにします」

「一人一人の個性を大切にして 相手の気持ちを考え、善い行動ができるクラス」

クラスの代表者によって 堂々と発表されました。

自分も友だちも 大切にされるにはどうすればいいのか

「人権」という視点に立って 考えられていましたね。

人権担当の教師からは「自分事」という内容にふれた話がありました。

いじめや差別を受けた人を見たとき、

「もし自分だったら・・・」と考えるだけで、

その後の「行動」が変わるという内容でした。

「かわいそうだね」と思うのは、他人事。

「何とかしないと」と思うのは、自分事。

つらいこと 苦しいことがあった時に、行動し変えていける

そんな「人権感覚」をもった人・クラスを増やしていきましょう。

以下のPDFファイルをご確認ください。

木津川市において、「震度5弱」以上の地震が発生した場合は、臨時休校となります。

〇下校後から24時までに地震が発生➡翌日<臨時休校>

〇0時から登校するまでに地震が発生➡当日<臨時休校>

詳細は以下をクリックし、ご確認お願いいたします。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

きづ~なちゃん

木津川市立木津小学校

〒619-0217

京都府木津川市木津町内垣外95番地

TEL.0774-72-0038

FAX.0774-72-3852

タブレットパソコン使用上・オンライン授業のルール(木津川市教育委員会/令和7年8月改訂)

昨今、子どもたちを取り巻くスマートフォン等の危険性が社会問題化し、インターネットトラブルが相次いでいます。

インターネットを安全かつ適切に利用するために、スマートフォン・携帯電話等の利用のルールとマナーについて、以下のリーフレットを参照し、今一度、各ご家庭でしっかり話し合ってみていいかがでしょうか。

スマホ対策啓発リーフレット.pdf

本校の運動場は、他の学校と比べ非常に狭い状況です。したがって、安全に楽しく子どもたちが活動したり遊んだりすることができるよう、いろいろな約束事を決めています。

運動場の使い方について、子どもたちには以下のとおり指導していますので、お知りおきください。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

〇 休み時間では、ボールを蹴る遊び(サッカー・キックベースなど)はしない。

・ 予期せぬ方向から強くボールが当たってしまいます。

〇 放課後、バットや硬いボール(軟球・硬球など)を使って遊ばない。

・ 他の遊んでいる子どもたちに強いボールが当たってしまいます。

・ 校舎のガラスが破損したことがあります。

・ 防護ネットが低く、近隣のお宅の屋根に何度もボールが当たっています。

〇 放課後、学校へはお菓子を持ってこない。

・ お菓子の袋などのポイ捨てが目立ちます。

学校では折に触れ、下校時や帰宅後の遊び方や不審者への対応について子どもたちに話をしています。しかし、学校の近くでは、同じ地域の子どもたちがたくさんいますが、だんだんと家に近づくにつれて人数が減ってきます。家の近くでは1人になってしまう子も少なくない状況です。

◎下校の時刻に合わせて・・・

子どもたちの下校の時刻に合わせて、買い物にでていただいたり、庭にでていただいたり、ペットの散歩をしていただいたりすると、少しでも多くの目で子どもたちを見守ることができます。

◎自転車に 防犯パトロールシートを・・・

防犯パトロールと書いたシートをPTA・学校で作成しています。自転車のかご等につけていただくと犯罪等の抑止力になります。

◎登下校見守りボランティア

地域の方が地域協力員(見守りボランティア)として、水曜と金曜に交代で通学路で子どもたちを見守っていただいています。冬の寒い時、夏の暑い時でも立っていただいており、とても感謝しております。子どもたち全員、年度末にはお礼の言葉を書いた色紙をボランティアの方に渡しています。もし、お時間ございましたら子どもたちの見守りボランティアにご登録ください。ご自宅の近くでも、交差点等でもご都合のよい場所でけっこうです。