令和7年度の日誌

新学期が始まりました~始業式~

1月8日(木)

3学期の始業式が行われました。

校長先生から

『午年(うまどし)』について、お話がありました。

『馬』にまつわるクイズでは、

子どもたちは 興味津々で答えていました。

どうして 正午 午前 午後 には『午(うま)』という字がつかわれているのか お家の人にも教えてあげてくださいね!

3学期の生活目標は…

〇自分からあいさつをしよう

〇制帽・名札をきちんと身に付けよう

〇外で元気に遊ぼう

学年の よい締めくくりができるよう 全校で取り組みましょう!!

「もうちょっと休みほしかったなぁ…。」

登校のときには そんな声も聞こえてきましたが…

学校が始まると、友だちと関わることができる!

学校は 楽しい時間を過ごすことができる ‟場所” なんだね。

難しくて なかなか成功しないこともあるかもしれませんが、

挑戦することに ワクワクしながら

‟馬のように駆け抜ける”

そんな年にしていきましょう!!

保護者・地域の皆様

新年あけましておめでとうございます。本年も子どもたちの健やかな成長のため、ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。

2学期『終業式』

12月24日(水)

2学期の終業式を行いました。

例年よりも 温かくなった2学期最後の日。

全校が集まった体育館には

緊張感が漂っていました…。

校長先生のお話。

この2学期に行われた 数多くの行事が 映し出され、

‟楽しかった” ‟がんばった” ‟ドキドキした”…

そんな行事を振り返りながら

1年生から6年生まで 一人一人の成長についてのお話がありました。

冬休みの生活について 指導担当からは、

『いつも伝えている注意すべきことを心がけて、

安全で 楽しい冬休みになるようにしましょう』

と話がありました。

始業式 全員が元気に集まれるようにしましょうね!

各教室では 2学期の思い出や成長を話し合う様子が見られました。

「なわとびが 51回も跳べるようになったよ!」

「すごいやん!!」

共感してくれる友達がいると 嬉しい気持ちが

大きくなりますね。

あっという間の12月末。

保護者の皆様

本年も ご理解とご協力に心より感謝申し上げます。

短い休みにはなりますが、家族でゆっくり過ごしながら

子どもたちの成長・がんばりを ほめてあげてください。

地域の皆様

子どもたちの 登下校の安全を温かく見守ってくださり

本当にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

木津小 防災ラボ開催~6年生~

12月16日(火)

6年生による『木津小 防災ラボ』が開催されました。

この1年間

「木津川と水害」、「水害の恐怖」、「水害と対策」…

多くを経験し 学びを重ねた 6年生。

学びを深め、"何とかしなければならない” と思う自分たちと裏腹に、

「おそらく 水害は起こらない」

「起こったとしても 何とかなる」…

そんな周りの声とのジレンマに 頭を悩ませていました。

そこで考えたのが、今回の『木津小 防災ラボ』!

知識だけでは 人は動かない

"水害の怖さ” を体験したことで、危機感を感じた自分たちと同じように、

身をもって 体験してもらうことで、人は動き出すのでは!?

そう考えた 6年生のアイディアから

今回の『木津小 防災ラボ』が企画されました。

広い体育館には、たくさんのブースが設けられ、

「ダム」「非常用バック」「避難所でのアイディアグッズ」「28災の展示」「洪水体験」「消防団の紹介」…

魅力的な体験ブースには たくさんの人が、

「へぇ~、そうなんや!」

「水害はやっぱり大変なことやね…。」

それぞれの思いを感じてもらうことができたようです。

学びを得ることと広めることの両方に取り組んだ 6年生。

すばらしい 経験をまた一つ得ることができましたね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お忙しい中にも関わらず、『木津小 防災ラボ』にお越しいただいた皆様、また、これまでの学びを支えてくだささった皆様、本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

むかしからの あそびを たのしもう~1年生~

12月15日(月)

生活科『むかしからの あそびを たのしもう』の学習の一環で、

一年生が ‟昔遊び” を体験しました。

「けん玉」「おはじき」「お手玉」「こま回し」

1年生にとっては、初めて体験する遊びも あったようで、

「むずかしい~」

「どうやって するの!?」

助けをを求める声が あちらこちらから…。でも、

「このコツはね…」「ここでひもをとめてから巻いていくのよ」

「ほんまやぁ!」

「できた!」「やったー!!」

‟昔遊びの先生” として、

地域学校協働本部の方や地域の方々に教えていただくことで、

子どもたちの 不安そうな表情が、

パッと にこやかな表情に変わりました。

子どもたちの感想には、

「おはじきのあそび方をおしえてもらったら

たのしかったです。」

「きょう、いろいろなむかしのあそびを おしえてもらって うれしかったです。」

苦戦しながらも、それぞれに 楽しく遊んだ思いが綴られていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地域学校協働本部 や 地域の方々

本日は1年生に昔からある遊びを教えてくださり、ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。

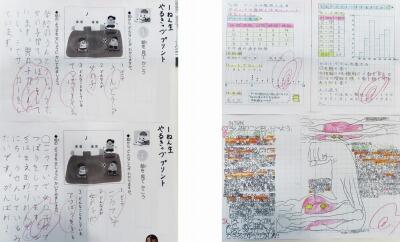

第2回 K-1グランプリが終了しました~やるきっづ週間~

12月11日(木)

やるきっづ週間が終了し、K-1グランプリの表彰式が行われました。

毎学期恒例となった K-1グランプリ。

テストで高い点数を取ることができた人への表彰…ではなく

日々の宿題を、

「どれだけ丁寧にやったか」 「どれだけ正確にやったか」

という部分でのがんばりを 子どもたちと担任とで評価します。

2学期も残すところ 後2週間。

長かった学期だけに 『漢字』『計算』『慣用句』『都道府県』…

それぞれの内容を 身に着けるには

それなりの 時間と手間が かかります…。

‟めんどうくさい” ➝ ‟楽しんで”

‟手っ取り早くできひんかんな” ➝ ‟じっくり考えよう”

そんなマインドセットは 簡単なことではないと思いますが、

友だちのがんばりを見て、

「こんなやり方があるんだ…」 「やってみようかな…。」

「友だちは、家でも がんばってるんだね。」

そんな思いを抱くことが ”一人一人の成長につながる”

と思っています。

クラス・学校で お互い刺激し合える関係を

築いていきましょう。

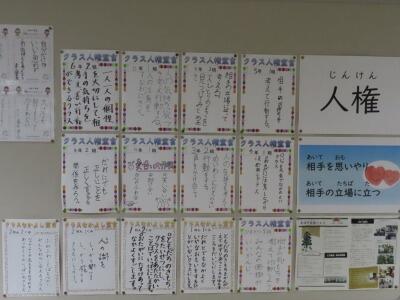

人権集会Ⅱ~各クラスの振り返りを発表しました~

12月5日(金)

「人権集会Ⅱ」を行いました。

人権集会Ⅰから1週間経ちました。

各クラス『人権』について 考えられたでしょうか…?

木津小人権の歌 『にじ』 を全校合唱で歌いました。

見本の6年生を見ながら

全校で手話を交えて歌いました。

ひまわり学級、5年生、6年生は、

自分のクラスのふり返りを 発表しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「‟相手の立場に立って考える” ことは まだ足りない」

「自分がどういう行動をとればよいかの ‟気付き” に課題がある」

「‟よい行動を広める” ところまではいけていない…。」

どのクラスも 『自分のクラスの現在地』を伝えてくれました。

『目標』 や 『宣言』 の大切さはよく言われます。

ですが、それらを達成することの難しさは だれもが実感しているところではないでしょうか…。

今回のふり返りの中に、『相手の立場』という言葉がありました。

自分の気持ちと同じように 相手の気持ちを考えることは

とても難しい

だからこそ 人には 『想像力』があるのではないでしょうか。

友だちは今どんな気持ちかな?

こんなこと 言ったら どう思うかな??

相手の気持ちを 想像することによって、お互いの人権は大切にされると思います。

・・・・・にじが にじが そらにかかって

きみの きみの きぶんもはれて・・・・・

人権の歌『にじ』の歌詞の中には ‟気分がはれる”

という言葉があります。

一人一人が大切にされ、全校の気分がはれる木津小になるように

これからも 想像力を 高めていきましょうね。

芸術鑑賞会~アクシス・ポケットオーケストラ~

12月3日(水)

本物の舞台芸術に触れる機会 『芸術鑑賞会』が行われ、

今回は『アクシス・ポケットオーケストラ』さんに出演していただくことができました。

『アクシス・ポケットオーケストラ』さんは、演奏家一人一人が

別々の楽器を演奏されます。

クラリネット、ホルン、トランペット、バイオリン、チェロ、ドラムそしてピアノ。

音楽の教科書で見た あの楽器が目の前にあり、

子どもたちの目はキラキラ輝いていました。

「バッハ」有名な音楽家です。

そのバッハがもしもアメリカのニューオーリンズに行ったとしたら…。

そんなゆかいな最初の曲で 子どもたちは虜に。

まさかのオーケストラと校歌のコラボレーション!

自分たちが、‟合唱団” になったような

そんな 今まで味わったことのない感覚を

感じさせてもらうこともできましたね。

『ジブリセレクション』では、聞いたことのある曲がたっぷり。

歌声を聴くことで、「声」も楽器の一つなのだと

気付かされました。

一年に一回の『芸術鑑賞会』。

今年は音楽の ‟本物” にふれることができました。

小さい頃に ‟本物” にふれることは貴重です。

YouTube、Instagram、TikTok…。子どもたちの回りには、

たくさんの刺激的なメディアがあふれています。

ですが、子どもたちの ‟感性” を刺激するものは、

きっと ‟本物” ないのではないでしょうか。

芸術鑑賞会後に『お礼の手紙』を書く 子どもたちの様子を見て、

そんなことを感じていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アクシス・ポケットオーケストラの皆様

温かく素敵な演奏をお聞かせいただき、本当にありがとうございました。

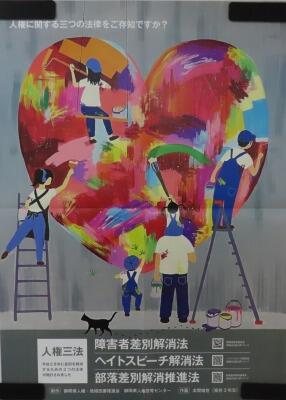

木津小人権週間が始まりました~『泣いた赤おに』から考えよう~

11月28日(金)

木津小『人権週間』が始まりました。

いつも仲良く過ごしている友だち。

あたり前にいる友だちとの関わりを

改めて考えて見る 2週間。

今回は『泣いた赤おに』というお話をもとに教員が劇をし、

子どもたちに 「人権」について考えてもらいました。

鬼(おに)・・・こわい、乱暴、意地悪しそう…

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

‟思い込み” や ‟偏見” が相手を傷つけ、

差別(いじめ)につながることに気付いたでしょうか?

相手のことを ‟本気で理解しようとする気持ち”

その気持ちで友だちと関わることが、

お互いが、自分らしく幸せに生きることにつながるのではないでしょうか。

人権集会後には、各学級で決めた

『クラスなかよし宣言・クラス人権宣言」について

話し合いを行いました。

ふだん思っていても 言えなかったこと

改めてカタチにしてみると

もっといいクラス もっといい友だち関係が築けそうな

そんな ‟ワクワクした気持ち” になれましたね。

これからの人権週間の中で、「人権学習」も行っていきます。

クラスで 学校で さらに人権感覚をみがいていきましょう!

令和7年度 木津小マラソン大会

11月26日(水)

秋晴れの空の下、木津小マラソン大会を実施することができました。

運動会後に始まった 持久走練習。

「しんどいな」

「きらいやねん…。」

そんな言葉が聞こえてくることもありましたが、

登校後の朝ランニング(4年生以上の希望者)にも、

非常に多くの 子どもたちが参加して

意欲的に走る姿が見られました。

‟自信” を持って走り出す姿からは、

練習の積み重ねは、体力も気持ちも充実させてくれるのだと

改めて 感じることができました。

1年生にとっては 初めてのマラソン大会。

長い距離にも関わらず、

思いっきり走り出してしまい、途中からスピードダウンしてしまう人たちもいましたが…。

それも良い経験となりましたね。

低学年は1.5㎞、中学年は2.2㎞、そして高学年は2.9㎞の距離を走りました。

途中で、止まりそうになった人も、

沿道から聞こえてくる 厳しくも温かい

声援に後押しされ、

参加者は全員 完走することができました!

スポーツの秋 勉強の秋 実りの秋…

自分を鍛える経験を通して また一回りも二回りも成長することができましたね。

来週からは 12月!

今年も残すところ あと1か月!!

2025年も最後まで かけぬけましょう!!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保護者の皆様

本日のマラソン大会では、温かいご声援をいただきありがとうございました。子どもたちは皆さんの応援を力に、最後まで頑張ることができました。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

第36回相楽地方小学校体育連盟駅伝(持久走)大会が行われました!

11月21日(金)

第36回相楽地方小学校体育連盟駅伝(持久走)大会が行われました。

この日のために

10月から練習を重ねてきた 木津小駅伝チーム。

チームで立てた目標は、『優勝』!

…しかし、チームを立ち上げた当初は、掲げた目標と自分たちとの力の差に、

「自分たちには 成し遂げられないのではないか?」

「参加しなかった方が楽だったんじゃないか…。」

そんな雰囲気に包まれてしまった瞬間もありました。

そんな苦しい状況の中、

キャプテンを中心に 6年生を中心に

「最後まであきらめんとこ!」

「みんなで 走り切ろう!!」

そんな声が少しずつ 聞こえるようになってきました。

本番1週間前。

誰が メンバーに残れるのか…。

仲間でありながらもライバル

馴れ合いではなく 競い合うことができる集団に

これまでのチームには見られなかった ‟変化” が見られるようになりました。

自分たちが掲げた『目標』には、手が届きませんでした。

残念な気持ち 悔しい気持ち・・・本気で取り組んだあなたたちだからこそ、胸には色々な思いがあったと思います。

ですが、あなたたちの闘いは今始まったばかりです。

あと、20秒の差を縮めるために、

負けたまま終わらないために、

一休みしたら、前に歩き出そう。

きっといつか 届く日がくることを信じて!!

当日は、メンバーに選ばれなかった たくさんの仲間 たくさんの保護者の皆様に 熱い応援をしていただきました。

当日までの ご理解とご支援に感謝申し上げます。ありがとうございました!!

以下のPDFファイルをご確認ください。

木津川市において、「震度5弱」以上の地震が発生した場合は、臨時休校となります。

〇下校後から24時までに地震が発生➡翌日<臨時休校>

〇0時から登校するまでに地震が発生➡当日<臨時休校>

詳細は以下をクリックし、ご確認お願いいたします。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

きづ~なちゃん

木津川市立木津小学校

〒619-0217

京都府木津川市木津町内垣外95番地

TEL.0774-72-0038

FAX.0774-72-3852

タブレットパソコン使用上・オンライン授業のルール(木津川市教育委員会/令和7年8月改訂)

昨今、子どもたちを取り巻くスマートフォン等の危険性が社会問題化し、インターネットトラブルが相次いでいます。

インターネットを安全かつ適切に利用するために、スマートフォン・携帯電話等の利用のルールとマナーについて、以下のリーフレットを参照し、今一度、各ご家庭でしっかり話し合ってみていいかがでしょうか。

スマホ対策啓発リーフレット.pdf

本校の運動場は、他の学校と比べ非常に狭い状況です。したがって、安全に楽しく子どもたちが活動したり遊んだりすることができるよう、いろいろな約束事を決めています。

運動場の使い方について、子どもたちには以下のとおり指導していますので、お知りおきください。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

〇 休み時間では、ボールを蹴る遊び(サッカー・キックベースなど)はしない。

・ 予期せぬ方向から強くボールが当たってしまいます。

〇 放課後、バットや硬いボール(軟球・硬球など)を使って遊ばない。

・ 他の遊んでいる子どもたちに強いボールが当たってしまいます。

・ 校舎のガラスが破損したことがあります。

・ 防護ネットが低く、近隣のお宅の屋根に何度もボールが当たっています。

〇 放課後、学校へはお菓子を持ってこない。

・ お菓子の袋などのポイ捨てが目立ちます。

学校では折に触れ、下校時や帰宅後の遊び方や不審者への対応について子どもたちに話をしています。しかし、学校の近くでは、同じ地域の子どもたちがたくさんいますが、だんだんと家に近づくにつれて人数が減ってきます。家の近くでは1人になってしまう子も少なくない状況です。

◎下校の時刻に合わせて・・・

子どもたちの下校の時刻に合わせて、買い物にでていただいたり、庭にでていただいたり、ペットの散歩をしていただいたりすると、少しでも多くの目で子どもたちを見守ることができます。

◎自転車に 防犯パトロールシートを・・・

防犯パトロールと書いたシートをPTA・学校で作成しています。自転車のかご等につけていただくと犯罪等の抑止力になります。

◎登下校見守りボランティア

地域の方が地域協力員(見守りボランティア)として、水曜と金曜に交代で通学路で子どもたちを見守っていただいています。冬の寒い時、夏の暑い時でも立っていただいており、とても感謝しております。子どもたち全員、年度末にはお礼の言葉を書いた色紙をボランティアの方に渡しています。もし、お時間ございましたら子どもたちの見守りボランティアにご登録ください。ご自宅の近くでも、交差点等でもご都合のよい場所でけっこうです。