〒619-0218 京都府木津川市城山台六丁目1番地1

よつば学舎(1・5・6年)TEL 0774-71-3900 FAX 0774-71-3901

ふたば学舎(2・3・4年)TEL 0774-74-8867 FAX 0774-71-0066

学校生活(R2)

2学期終業式

2学期の終業式を迎えました。

8月からスタートした2学期。

新型コロナウイルス感染防止のため、いろいろな行事が中止になる中「スマイルフェスティバル」や「マラソン大会」を行いました。例年通りではありませんが、できることを、できる範囲で頑張った2学期でした。保護者の皆様のご協力、ありがとうございました。

明日から、冬休みが始まります。家でゆっくり過ごし、1月6日の始業式には、元気な顔を見られることを楽しみにしています。

PTA音楽サークルさんより「クリスマス動画」のプレゼントをいただきました。クラスで楽しく、見せていただきました。ありがとうございました。

クリスマス特別給食

今日は2学期の最後の給食でした。

メニューは「バターライス」「ローストチキン」「米粉マカロニのミネストローネ」「お米のチョコケーキ」「牛乳」です。デザートの米粉でできたチョコケーキに大喜びの子どもたちでした。一足早く、クリスマスの雰囲気を楽しみました。

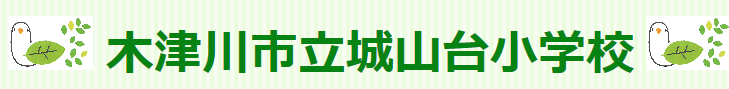

5年外国語「京都のおすすめのポイントを紹介しよう」

5年生は外国語で「外国の人に京都のおすすめポイントを紹介しよう」という学習をしました。

はじめに一人学びで、京都の「建物」「食べ物」「人」などについて、イメージマップで考えました。次に、アイランドカフェで、友達の考えたことを見て回り、自分のイメージマップにメモを加えました。「清水寺」「舞妓さん」「着物」「和菓子」・・・など、いろいろな伝えたいことを考えることができました。

伝えたいことを英語で考え、話すことは難しい様子でしたが、みんな頑張っていました。

4年体育「ダンス」

4年生は体育で、WANIMA「ともに」の曲に合わせて、ダンスをしています。グループで振り付けを練習しながら、オリジナルの創作ダンスも考えました。

この日は、2クラス合同で振り付けを見合い、互いにアドバイスをしました。グループで、よりよいダンスができるように、練習しています。リズムにのりながら、笑顔で踊る姿が素敵でした。

3年 外国語活動

3年生はALTのジョサヤ先生と一緒に外国語活動の学習をしました。

ジョサヤ先生の家族のこと、出身国のこと、趣味や好きな物の話を聞きました。

ジョサヤ先生の質問に答えたり、話を理解しようとしたりして、頑張っていました。言いたいことが伝わって、コミュニケーションが取れると、うれしそうな顔の子どもたちでした。

2年 ブックトーク

2年生は、学校図書館司書の堀先生に、ブックトークをしてもらいました。

「冬におすすめの本」をテーマに、クリスマスの本や、お餅つきの本などの紹介を聞きました。「読んでみたいなぁ」「続きが知りたいなぁ」という声があがっていました。冬休みも、たくさん本を読みましょう。

1年生体育「縄跳び」

1年生は体育で「縄跳び」に取り組んでいます。

「前跳び」「後ろ跳び」「片足跳び」「駆け足跳び」など、いろいろな跳び方にチャレンジしています。縄を回すのが難しかったり、リズムよく跳ぶのが苦手だったりしますが、繰り返し練習を重ねています。

友達と休み時間に練習しているうちに上手になり「先生、できるようになったよ。見て!」と10回跳べるようになったことを、報告してくれました。

6年生理科「化石をさがそう」

6年生は、2学期に学習した「大地のつくりと変化」の地層の学習につなげて「木の葉の化石ほり」を行いました。

理科専科の西岡先生が、栃木県の「木の葉化石園」から、化石の原石を取り寄せてくれたおかげで、できた活動です。化石が傷つかないように、うまく石を割っていくのは、難しかったようですが、集中して、グループで協力しながら、頑張っていました。

石の中に木の葉の化石を発見したときには、考古学者になった気分が味わえました。

相楽美術展鑑賞

11日(金)14日(月)の2日間は、相楽地方美術展が体育館で行われました。相楽t地方の小学校から、出品された絵画作品の展示です。どの作品も力作ぞろいで「色がきれいにぬってあるな」「丁寧に見て描いてあるね」「私もこんな絵が描きたいな」という、子どもたちのつぶやきが聞こえてきました。

6年生 卒業アルバム撮影

6年生の卒業アルバムの撮影が行われました。

この日は、クラス全体写真、個人写真、委員会写真、学習の様子などの撮影がありました。

これから、卒業に向けての準備が始まっていきます。

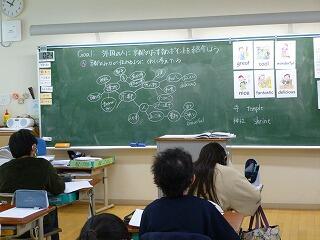

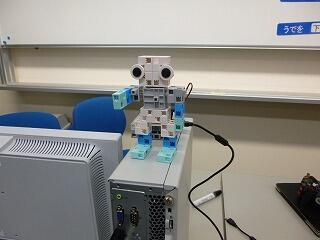

5年生「プログラミング学習」

パソコンルームに、新しいタブレット型のパソコンが整備されました。

5年生は、新しいパソコンを使って「プログラミング学習」に挑戦しています。

この日のめあては「プログラミングをして、うで振りロボットを作ろう」でした。

プログラミングソフトを使って、グループごとに「うでを1回振る」「5回振る」「繰り返し振る」などの指示をしていきます。実際にロボットが動くと、子どもたちは歓声をあげていました。

初めての学習でしたが、楽しく取り組むことができました。

人権週間

今年度2回目の人権週間の取組が始まりました。

この日は、校長先生と、大崎先生の話を聞いた後、低学年は「くれよんのくろくん」、高学年は「ええところ」の絵本の読み聞かせを聞きました。

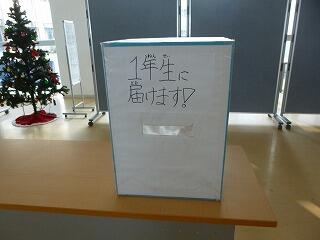

児童会でも「広げよう!一人一人のの輝きを!笑顔あふれるキラキラウィーク」をテーマに「みんなのすてきをとどけよう!キラキラツリー」という自己肯定感を高める取組をしています。

「キラキラスター」と呼ぶ星型のカードに、クラスの友達の良いところを書いて、教室前に貼ったり、違う学年やクラスの友達の良いところを書いてポストに入れ、1階のホールに掲示したりしています。給食時間の放送では書かれている内容を、一部紹介しています。みんなの良さである素敵な様子が紹介されて、うれしい気持ちになります。

ツリーがキラキラスターでいっぱいになる日が楽しみですね。

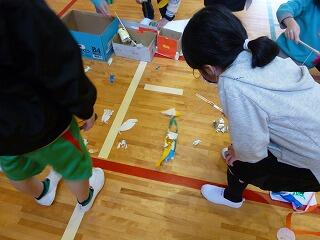

2年生国語「おもちゃのつくりかたをせつめいしよう」

2年生は国語「おもちゃのつくりかたをせつめいしよう」の学習をしました。

この日は、自分たちのグループで選んだ、おもちゃの作り方の説明を1年生に聞いてもらいました。その後、作ったおもちゃで1年生が楽しく遊びました。

「ボーリング」「さかなつり」「まとあて」「ヨーヨー」など、たくさんのおもちゃがあり、2年生は1年生に楽しんでもらえるように、優しく接していました。1年生は、いろいろなおもちゃで遊ばせてもらい、大満足の様子でした。

4年生体育 「鉄棒」

4年生は体育で「鉄棒」に取り組んでいます。

それぞれ、チャレンジしたい技ができるように、がんばる姿が見られました。

得意な児童が苦手な児童に教えてあげたり、励まし合ったりしながら、学習を進めていました。

3年生体育「タグラグビー」

3年生は体育で「タグラグビー」をしています。

「タグラグビー」のルールは、ボールを抱えたまま走ったり、味方にパスをつないだりしながら、相手チームのゴールを目指して攻めていきます。攻めてくる相手を止めるには、ボールを持っている人の腰に付いているタグを取らなければなりません。相手チームのゴールに走りこんで、そのボールを両手で置けば「トライ(得点)」となり1点です。

得点を相手チームよりたくさん得られるように、ゴールを守るための作戦を考える様子が見られました。

6年生 理解教育

11月は全校で障がいがある方についての理解教育に取り組んでいます。

6年生は「車いす体験」を行いました。

グループごとに、スロープや段差のあるところを、車いすで移動しました。

車いすに乗っている児童は、少しの段差でも、傾くと怖く感じることが実感できました。車いすをおす児童は、乗っている友達を気遣うことを大切にしながらも、思い通りに車いすを動かすのは、難しいことだということが分かりました。

実際に車いすを利用している人に出会った時に、どう行動したら良いかを考えることが大切ですね。

4年生 6年生にお礼の気持ちを伝えよう

4年生は国語の授業で「お礼の気持ちを伝えよう」という学習をしています。

スマイルフェスタで、全校のみんなのために体操やブロック旗を作り、活動してくれた6年生に感謝の気持ちを伝えようとメッセージを考えました。

6年生に教えてもらった体操を一生懸命披露する4年生。

「ありがとう」と伝えることは、伝える方も伝えられる方も、温かい気持ちになりますね。

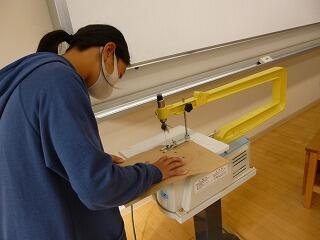

5年生図工 伝言板づくり

5年生は図画工作で「伝言板」の製作にチャレンジしています。

まず、板に下絵を描き、線に沿って、図工室にある「電のこ」で形を切り取ります。

電のこを使って製作するのは初めての児童が多く、線の通りに切り取るのは難しい作業です。安全に気を付けて、集中して取り組んでいました。

マラソン大会

11月11日、12日の2日間は、マラソン大会でした。今年度は、密集を避け、安全に開催できるように、2日間に分けて実施しました。学校の、周りを低学年は1周、中学年は2周、高学年は3周のコースです。

それぞれのペースで一生懸命走る姿が見られ「がんばれ!」「あと少し」「ファイト!」の声や拍手のおかげで、練習の時よりも良いタイムでゴールできた児童も多かったようです。保護者の皆様、応援ありがとうございました。

6年生 間伐体験

6年生は総合的な学習「みのりタイム」において「よりよい未来へ~自然と共に生きる」というテーマで学習しています。この日は、自然を守るための方法の一つとして、竹の間伐を知り、鹿背山の狸谷方面へおじゃましました。竹を切る作業は初めてで、貴重な体験となり「竹は放っておくと伸びていくから、間伐作業は大切だと思った。」「竹を切った後、切り口が水にぬれていたので、水が通っているんだなと分かった。」という声が聞かれました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒619-0218

京都府木津川市城山台六丁目1番地1

【よつば学舎:1・5・6年】

TEL 0774-71-3900

FAX 0774-71-3901

【ふたば学舎:2・3・4年】

TEL 0774-74-8867

FAX 0774-71-0066

大きな地図で見る

PDFファイルを御覧になるには Adobe Readerが必要となります。

ファイルが正しく表示されない場合は、下のリンクをクリックしてください。

https://www.adobe.com/jp/acrobat/pdf-reader.html