ごはん 鯖の香味焼き キャベツのゆかり和え 田舎味噌汁 牛乳

ごはん 鯖の香味焼き キャベツのゆかり和え 田舎味噌汁 牛乳

味付けパン キャベツのクリーム煮 海藻サラダ 牛乳

味付けパン キャベツのクリーム煮 海藻サラダ 牛乳

えんどうごはん 唐揚げ ジャガイモの味噌汁 牛乳

えんどうごはん 唐揚げ ジャガイモの味噌汁 牛乳

ごはん チャプチェ 中華スープ 牛乳

ごはん チャプチェ 中華スープ 牛乳  5/23 ごはん 鶏肉のレモン炒め ビーフンにゅうめん 牛乳

5/23 ごはん 鶏肉のレモン炒め ビーフンにゅうめん 牛乳 5/24 ごはん 豆腐のうま煮 小松菜ともやしの海苔酢和え 牛乳

5/24 ごはん 豆腐のうま煮 小松菜ともやしの海苔酢和え 牛乳  小型パン ナポリタン 海と畑のサラダ 牛乳

小型パン ナポリタン 海と畑のサラダ 牛乳

麦ごはん ビビンバ わかめスープ 牛乳

麦ごはん ビビンバ わかめスープ 牛乳

ごはん かつおの胡麻揚げ ゆずか和え ニラの味噌汁 牛乳

ごはん かつおの胡麻揚げ ゆずか和え ニラの味噌汁 牛乳

ごはん 豚肉と筍の味噌炒め すまし汁 牛乳

ごはん 豚肉と筍の味噌炒め すまし汁 牛乳

黒糖パン ベーコンのスープ煮 コールスロー 牛乳

黒糖パン ベーコンのスープ煮 コールスロー 牛乳

ごはん けいちゃん かき玉汁 牛乳

ごはん けいちゃん かき玉汁 牛乳

ごはん 切り干し大根とジャガイモの煮物 キャベツのおひたし 牛乳

ごはん 切り干し大根とジャガイモの煮物 キャベツのおひたし 牛乳

抹茶揚げパン チキンとポテトのハーブ炒め 米粉マカロニのミネストローネ 牛乳 (八十八夜メニュー)

抹茶揚げパン チキンとポテトのハーブ炒め 米粉マカロニのミネストローネ 牛乳 (八十八夜メニュー)

わかめごはん 鶏肉の七味焼き キャベツの味噌汁 柏餅 牛乳

わかめごはん 鶏肉の七味焼き キャベツの味噌汁 柏餅 牛乳

ごはん ジャガイモのそぼろ煮 キュウリとワカメの酢の物 牛乳

ごはん ジャガイモのそぼろ煮 キュウリとワカメの酢の物 牛乳

ごはん シェフのきまぐれハンバーグ~九条ネギを添えて~ いなか味噌汁 牛乳

ごはん シェフのきまぐれハンバーグ~九条ネギを添えて~ いなか味噌汁 牛乳

ごはん 麻婆豆腐 バンサンスー 牛乳

ごはん 麻婆豆腐 バンサンスー 牛乳

食パン 豚肉のケチャップ炒め コンソメスープ いちごジャム 牛乳

食パン 豚肉のケチャップ炒め コンソメスープ いちごジャム 牛乳

ゆかりごはん キャベツ入り米粉のミンチカツ 具たくさん味噌汁 牛乳

ゆかりごはん キャベツ入り米粉のミンチカツ 具たくさん味噌汁 牛乳

ごはん にこにこチキンカレー フレンチサラダ 牛乳

ごはん にこにこチキンカレー フレンチサラダ 牛乳

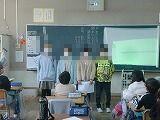

5年生は、「体積」の学習。1立方センチメートルって

5年生は、「体積」の学習。1立方センチメートルって ごはん 鰆の西京焼き 若竹汁 牛乳

ごはん 鰆の西京焼き 若竹汁 牛乳

麦ごはん 鶏肉の七味焼き きんぴらゴボウ 小松菜の味噌汁 牛乳

麦ごはん 鶏肉の七味焼き きんぴらゴボウ 小松菜の味噌汁 牛乳

あじつけパン ポークビーンズ ゴボウの胡麻マヨサラダ 牛乳

あじつけパン ポークビーンズ ゴボウの胡麻マヨサラダ 牛乳

ごはん 豚じゃが キャベツの胡麻和え お祝いいちごゼリー 牛乳

ごはん 豚じゃが キャベツの胡麻和え お祝いいちごゼリー 牛乳

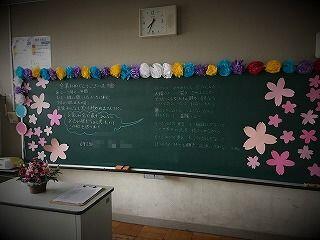

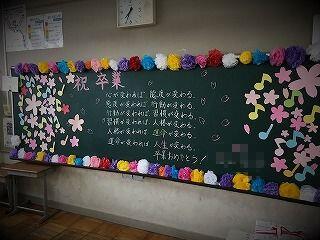

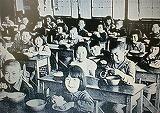

卒業式前日、最後のまとめ。

卒業式前日、最後のまとめ。

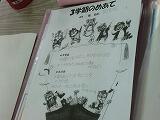

3/16 卒業お祝い献立

3/16 卒業お祝い献立 3/17 今年度最後の給食

3/17 今年度最後の給食

ごはん 豆腐の生姜煮 梅肉和え 牛乳

ごはん 豆腐の生姜煮 梅肉和え 牛乳

式練習も、気持ちが高まってきました。いい空気です。

式練習も、気持ちが高まってきました。いい空気です。

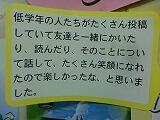

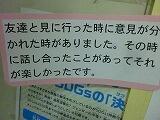

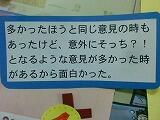

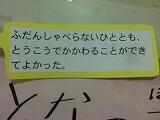

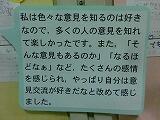

「木津川台SNS」の取組

「木津川台SNS」の取組

ごはん ほうとう ワカサギの南蛮漬け 牛乳

ごはん ほうとう ワカサギの南蛮漬け 牛乳

ごはん ニコニコビーフカレー フルーツポンチ 牛乳

ごはん ニコニコビーフカレー フルーツポンチ 牛乳

ごはん 豚肉の生姜炒め キャベツの味噌汁 牛乳

ごはん 豚肉の生姜炒め キャベツの味噌汁 牛乳

中華おこわ 蒸しシュウマイ 鶏肉のフォー 牛乳

中華おこわ 蒸しシュウマイ 鶏肉のフォー 牛乳  ’

’

ごはん 鯵の香味焼き 白菜と人参の味噌汁 牛乳

ごはん 鯵の香味焼き 白菜と人参の味噌汁 牛乳

ごはん じゃがいもの煮物 春菊のツナマヨ和え 牛乳

ごはん じゃがいもの煮物 春菊のツナマヨ和え 牛乳

ごはん 豚肉のおろし炒め ジャガイモの味噌汁 牛乳

ごはん 豚肉のおろし炒め ジャガイモの味噌汁 牛乳

味付けパン 鶏肉の香草パン粉揚げ トマトスープ 牛乳

味付けパン 鶏肉の香草パン粉揚げ トマトスープ 牛乳

麦ごはん 麻婆豆腐 バンサンスー 牛乳

麦ごはん 麻婆豆腐 バンサンスー 牛乳

ごはん 豚じゃが キュウリとわかめの酢の物 牛乳

ごはん 豚じゃが キュウリとわかめの酢の物 牛乳

ごはん 鮭の塩麹焼き ひきないり ざくざく 牛乳

ごはん 鮭の塩麹焼き ひきないり ざくざく 牛乳

ごはん 鶏肉の七味焼き 豚汁 牛乳

ごはん 鶏肉の七味焼き 豚汁 牛乳

ごはん 鯖のネギ味噌焼き 沢煮椀 牛乳

ごはん 鯖のネギ味噌焼き 沢煮椀 牛乳

ごはん 回鍋肉 水餃子のスープ 牛乳

ごはん 回鍋肉 水餃子のスープ 牛乳

2/10ごはん 鶏そぼろ丼の具 いなか味噌汁 牛乳

2/10ごはん 鶏そぼろ丼の具 いなか味噌汁 牛乳 ごはん ハッシュドポーク 米粉マカロニサラダ 牛乳

ごはん ハッシュドポーク 米粉マカロニサラダ 牛乳

ごはん 厚揚げと豚肉の味噌炒め たぬき汁 牛乳

ごはん 厚揚げと豚肉の味噌炒め たぬき汁 牛乳  ごはん ビビンバ 中華風肉団子スープ 牛乳

ごはん ビビンバ 中華風肉団子スープ 牛乳

ごはん 味噌カツ 添えキャベツ すまし汁 牛乳

ごはん 味噌カツ 添えキャベツ すまし汁 牛乳

2/3キムチチャーハン 鶏の唐揚げ 春雨スープ 牛乳

2/3キムチチャーハン 鶏の唐揚げ 春雨スープ 牛乳  2/4黒糖パン ジャーマンポテト かぼちゃのミルクソース 牛乳

2/4黒糖パン ジャーマンポテト かぼちゃのミルクソース 牛乳

ごはん カレーうどん 海藻サラダ 牛乳

ごはん カレーうどん 海藻サラダ 牛乳

ごはん 鰯の蒲焼き 寄せ鍋 福豆 牛乳

ごはん 鰯の蒲焼き 寄せ鍋 福豆 牛乳

ごはん オイスターきんぴら 味噌ワンタンスープ 牛乳

ごはん オイスターきんぴら 味噌ワンタンスープ 牛乳

味付けパン 米粉マカロニのミネストローネ ハニーチキン 牛乳

味付けパン 米粉マカロニのミネストローネ ハニーチキン 牛乳

ごはん ハタハタの唐揚げ じゃぶ煮 牛乳 1/26

ごはん ハタハタの唐揚げ じゃぶ煮 牛乳 1/26 ごはん 豆腐の旨煮 白菜の胡麻酢和え 牛乳 1/27

ごはん 豆腐の旨煮 白菜の胡麻酢和え 牛乳 1/27

ごはん にこにこポークカレー 大根サラダ 牛乳

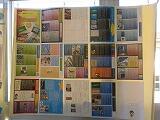

ごはん にこにこポークカレー 大根サラダ 牛乳  市内全小中学校の実践交流をしました。

市内全小中学校の実践交流をしました。 ごはん じゃがバタキムチ 小松菜の中華和え 牛乳

ごはん じゃがバタキムチ 小松菜の中華和え 牛乳

「竹の里 乙訓」メニュー

「竹の里 乙訓」メニュー

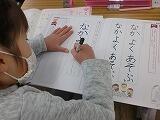

実際に、作業して確かめることも大切です。

実際に、作業して確かめることも大切です。 ごはん 手作りお茶ふりかけ 鶏肉の甜茶揚げ ほうれん草の味噌汁 牛乳

ごはん 手作りお茶ふりかけ 鶏肉の甜茶揚げ ほうれん草の味噌汁 牛乳  「森の京都メニュー」

「森の京都メニュー」

ごはん 衣笠丼の具 湯葉のおすまし 牛乳

ごはん 衣笠丼の具 湯葉のおすまし 牛乳

酢飯 まつぶた寿司の具 カニ団子のハリハリ鍋 牛乳

酢飯 まつぶた寿司の具 カニ団子のハリハリ鍋 牛乳

1/13 黒豆ごはん ぶりの塩焼き 紅白なます 京風雑煮 牛乳

1/13 黒豆ごはん ぶりの塩焼き 紅白なます 京風雑煮 牛乳 1/14 ミルクパン 豚肉のケチャップ炒め 白菜とベーコンのスープ 牛乳

1/14 ミルクパン 豚肉のケチャップ炒め 白菜とベーコンのスープ 牛乳

5年生の子が考えてくれた 木津 笑心(きづ にこ)ちゃんに

5年生の子が考えてくれた 木津 笑心(きづ にこ)ちゃんに

ごはん 豚肉とじゃがいもの煮物 冬野菜の胡麻和え

ごはん 豚肉とじゃがいもの煮物 冬野菜の胡麻和え

ごはん 豚肉と大根のうま煮 キャベツの胡麻酢和え 牛乳

ごはん 豚肉と大根のうま煮 キャベツの胡麻酢和え 牛乳

食パン ミートボールのカレースープ煮 水菜のサラダ 牛乳

食パン ミートボールのカレースープ煮 水菜のサラダ 牛乳

昨日の給食は、「食育の日の献立」

昨日の給食は、「食育の日の献立」 今日は、クリスマス献立

今日は、クリスマス献立

いいね!次の人も気持ちがいい。

いいね!次の人も気持ちがいい。 散らかってしまっていたスリッパ。後から来てしばらくながめていましたが、そっと、そろえていました。

散らかってしまっていたスリッパ。後から来てしばらくながめていましたが、そっと、そろえていました。 タブレットで、撮ってきた写真をスライドで見せたり、クイズを作ったりと、自分たちの力で、一生懸命にプレゼンテーションを作成し、発表していました。

タブレットで、撮ってきた写真をスライドで見せたり、クイズを作ったりと、自分たちの力で、一生懸命にプレゼンテーションを作成し、発表していました。 ごはん ビビンバ ワカメのスープ 牛乳

ごはん ビビンバ ワカメのスープ 牛乳

ごはん 豚肉の生姜炒め 具だくさん味噌汁 牛乳

ごはん 豚肉の生姜炒め 具だくさん味噌汁 牛乳

味付けパン 鶏肉のレモンケチャップソース レタススープ 牛乳

味付けパン 鶏肉のレモンケチャップソース レタススープ 牛乳

ごはん 厚揚げのそぼろあんかけ かぶの味噌汁 牛乳

ごはん 厚揚げのそぼろあんかけ かぶの味噌汁 牛乳

ごはん ニコニコ冬野菜カレー みかんとアロエのカクテル 牛乳

ごはん ニコニコ冬野菜カレー みかんとアロエのカクテル 牛乳

ごはん 鯖の香味焼き かす汁 牛乳

ごはん 鯖の香味焼き かす汁 牛乳

小型パン ペンネのクリームソース 海と畑のサラダ 牛乳

小型パン ペンネのクリームソース 海と畑のサラダ 牛乳

山菜ごはん ホッケの塩焼き 冬野菜の味噌汁 牛乳

山菜ごはん ホッケの塩焼き 冬野菜の味噌汁 牛乳

ごはん 麻婆豆腐 バンサンスー 牛乳

ごはん 麻婆豆腐 バンサンスー 牛乳

ごはん 大根のそぼろ煮 白菜の胡麻酢和え 牛乳

ごはん 大根のそぼろ煮 白菜の胡麻酢和え 牛乳

ごはん 鮭の塩焼き 大豆とひじきの炊いたん みぞれのおすまし 牛乳

ごはん 鮭の塩焼き 大豆とひじきの炊いたん みぞれのおすまし 牛乳

ごはん 鶏肉の胡麻煮 キャベツと小松菜のおかか和え 牛乳

ごはん 鶏肉の胡麻煮 キャベツと小松菜のおかか和え 牛乳

ごはん ニコニコ秋野菜カレー フルーツナタデココ 牛乳

ごはん ニコニコ秋野菜カレー フルーツナタデココ 牛乳

ごはん ちくわの磯辺揚げ 秋野菜の味噌汁 牛乳

ごはん ちくわの磯辺揚げ 秋野菜の味噌汁 牛乳

小型パン ナポリタン カミカミ海藻サラダ 牛乳

小型パン ナポリタン カミカミ海藻サラダ 牛乳

ごはん 豆腐の生姜煮 変わりごま和え 牛乳

ごはん 豆腐の生姜煮 変わりごま和え 牛乳  いってきまーす。きちんと並んで乗車です。

いってきまーす。きちんと並んで乗車です。

麦ごはん 豚じゃが 茎ワカメの炒め煮 牛乳

麦ごはん 豚じゃが 茎ワカメの炒め煮 牛乳

ミルクパン チキンとポテトのハーブ炒め 白菜のクリームスープ 牛乳

ミルクパン チキンとポテトのハーブ炒め 白菜のクリームスープ 牛乳

鶏ゴボウごはん 鯵の塩焼き アオサの味噌汁 牛乳

鶏ゴボウごはん 鯵の塩焼き アオサの味噌汁 牛乳

ごはん きのこソースハンバーグ コンソメスープ 牛乳

ごはん きのこソースハンバーグ コンソメスープ 牛乳  ごはん 麻婆豆腐 バンサンスー 牛乳

ごはん 麻婆豆腐 バンサンスー 牛乳  校庭の木々も紅葉して真っ赤です。

校庭の木々も紅葉して真っ赤です。 朝は、委員会の子どもたちがあいさつ運動をしてくれています。元気な「おはようございます。」の声。気持ちいいですね。

朝は、委員会の子どもたちがあいさつ運動をしてくれています。元気な「おはようございます。」の声。気持ちいいですね。

食パン かぼちゃのクリームシチュー 海と畑のサラダ

食パン かぼちゃのクリームシチュー 海と畑のサラダ

ごはん 五目ビーフン 中華風肉団子スープ 牛乳

ごはん 五目ビーフン 中華風肉団子スープ 牛乳

ごはん 高野豆腐の卵とじ 切り干し大根の酢の物 牛乳

ごはん 高野豆腐の卵とじ 切り干し大根の酢の物 牛乳 気象警報発令時の登下校

震度5弱以上の地震が発生した場合の対応について

下記の文書をご確認ください。

R7地震対応について(保護者文書).pdf

ログインは右上のログインからお入りください

携帯・スマートフォンからもご覧いただけます。

以下のQRコードをご利用ください。