ごはん にこにこチキンカレー フレンチサラダ 牛乳

ごはん にこにこチキンカレー フレンチサラダ 牛乳

5年生は、「体積」の学習。1立方センチメートルって

5年生は、「体積」の学習。1立方センチメートルって ごはん 鰆の西京焼き 若竹汁 牛乳

ごはん 鰆の西京焼き 若竹汁 牛乳

麦ごはん 鶏肉の七味焼き きんぴらゴボウ 小松菜の味噌汁 牛乳

麦ごはん 鶏肉の七味焼き きんぴらゴボウ 小松菜の味噌汁 牛乳

あじつけパン ポークビーンズ ゴボウの胡麻マヨサラダ 牛乳

あじつけパン ポークビーンズ ゴボウの胡麻マヨサラダ 牛乳

ごはん 豚じゃが キャベツの胡麻和え お祝いいちごゼリー 牛乳

ごはん 豚じゃが キャベツの胡麻和え お祝いいちごゼリー 牛乳

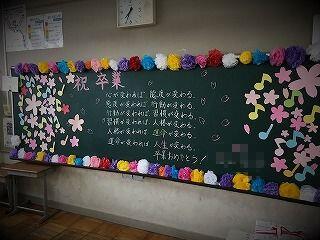

卒業式前日、最後のまとめ。

卒業式前日、最後のまとめ。

3/16 卒業お祝い献立

3/16 卒業お祝い献立 3/17 今年度最後の給食

3/17 今年度最後の給食

ごはん 豆腐の生姜煮 梅肉和え 牛乳

ごはん 豆腐の生姜煮 梅肉和え 牛乳

式練習も、気持ちが高まってきました。いい空気です。

式練習も、気持ちが高まってきました。いい空気です。

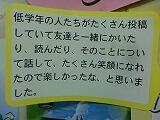

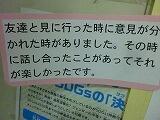

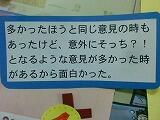

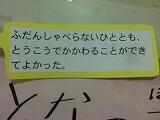

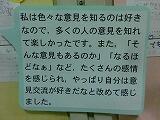

「木津川台SNS」の取組

「木津川台SNS」の取組

ごはん ほうとう ワカサギの南蛮漬け 牛乳

ごはん ほうとう ワカサギの南蛮漬け 牛乳

ごはん ニコニコビーフカレー フルーツポンチ 牛乳

ごはん ニコニコビーフカレー フルーツポンチ 牛乳

ごはん 豚肉の生姜炒め キャベツの味噌汁 牛乳

ごはん 豚肉の生姜炒め キャベツの味噌汁 牛乳

中華おこわ 蒸しシュウマイ 鶏肉のフォー 牛乳

中華おこわ 蒸しシュウマイ 鶏肉のフォー 牛乳  ’

’

気象警報発令時の登下校

震度5弱以上の地震が発生した場合の対応について

下記の文書をご確認ください。

R7地震対応について(保護者文書).pdf

ログインは右上のログインからお入りください

携帯・スマートフォンからもご覧いただけます。

以下のQRコードをご利用ください。