カテゴリ:今日の出来事

みんなで力を合わせて

10月11日(金)2・3校時に、運動会に向けてのブロック練習がありました。

前半は、各クラス毎に始業前の時間を使って練習してきた、応援歌やエールをブロックで練習しました。1年生から6年生まで、一人一人が大きな声を出し、力強い練習ができました。今までの練習の成果がしっかり発揮できていました。本番が楽しみです。また、しっかりと準備し、練習を進めてくれた応援団の5・6年生は頼もしかったです。

後半は、全校児童による児童会種目「ダンシング玉入れ」の練習を行いました。児童会本部の児童が説明し、動きの確認・練習をしました。

運動会が1週間後に迫ってきました。仕上がりは順調です。あと1週間しっかりと準備し、本番に備えたいです。

【給食】十三夜献立

10月10日(木)の給食は、10月15日の「十三夜」にちなんだ献立でした。

栗入り吹き寄せご飯、さばの塩焼き、秋野菜のみそ汁、牛乳

十三夜とは、十五夜に引き続き、お月見を楽しむ行事です。十五夜が「いも名月」と呼ばれるのに対して、十三夜は「豆名月」や「栗名月」と呼ばれています。今日は、枝豆と栗を使った吹き寄せご飯でした。みんなで秋の味覚を楽しみました。

【給食】目の愛護デー献立

10月9日(水)の給食の献立は、目の愛護デー献立でした。

ご飯、鶏とレバーのレモンチリソース、中華スープ、牛乳

10月10日は目の愛護デーです。目の働きを正常に保つためには、ビタミンAが必要です。今日の給食に登場したレバーやほうれん草、にんじんにもビタミンAが含まれています。ビタミンAは、油と一緒に食べると効果的です。今日は、鶏肉とレバーをから揚げにし、レモンチリソースとからめて食べやすい味付けにしていました。レバーが苦手そうな児童もいましたが、おいしく食べて健康な目を保てるといいですね。

運動会に向けて、準備しています

運動会まであと10日となりました。競技や演技の練習もありますが、5・6年生の係活動や運動場の整備も進めています。

10月8日(火)、掃除の時間に全校児童で石拾いをしました。けがをしないように、みんなで力を合わせてがんばりました。

グランドの草は、夏休みから用務員さんが計画的に刈り取ってくださったので、昨年度より随分整備できています。

また、午後からは2回目の係活動がありました。5・6年生がそれぞれの役割に沿って、当日の動きを確認したり、練習や作業を行いました。

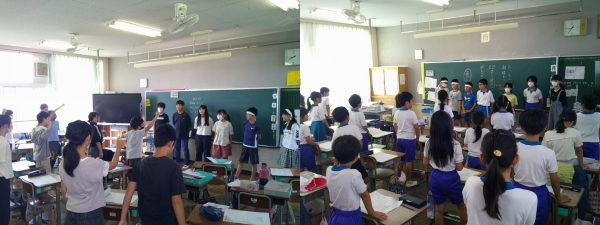

< 応援(赤) > < 応援(白) >

< 児童会本部 > < 放 送 >

< 制作・決勝 > < 体 操 >

< 得 点 >

一人一人が役割を持ってがんばっていました。運動会、迫ってきました!

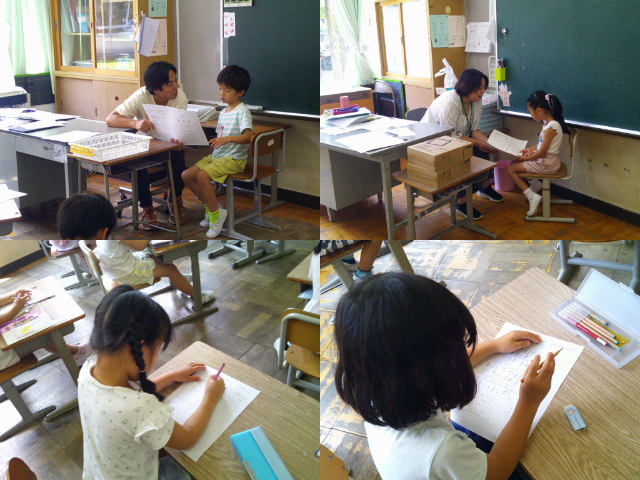

【2年生】国語、算数もがんばってます

10月に入り、1週間が経ちました。ずいぶん涼しくなり、秋の深まりを感じます。来週の土曜日にせまってきた運動会に向けて、熱の入った練習が進められています。

そんな中ですが、2年生は国語「お手紙」の学習、算数「かけ算」の九九の学習をしています。「さん いちが さん、さんにが ろく、さざんが く・・・。」3の段の九九を一生懸命練習していました。

<2年2組 国語>

<2年1組 算数>

運動会に向けての練習、準備等も大切ですが、深まりゆく秋とともに「学習の秋」にふさわしく、教室ではしっかりと学習を進めています。実り多き秋です。

朝練習が始まりました

「赤組の力、かき集め・・・」(赤組)

「夢じゃない 優勝は・・・」(白組)

運動会に向けて、1時間目が始まる前の時間を利用して、赤白のブロック毎に応援の練習が始まりました。

< 赤 組 >

< 白 組 >

5・6年生の応援担当の児童が、少し緊張しながらも一生懸命教えていました。運動会に向けての練習が盛り上がってきました!

後期委員会活動スタート!

10月に入り、令和6年度は折り返しの時期となりました。

5・6年生で組織している委員会活動が、今日から後期の活動に変わります。

最初の活動日ということもあり、メンバーの紹介を行い、活動目標を決めたり、活動内容を確認したりしていました。

新しい委員会で心機一転、高の原小学校のみんなのために頑張って欲しいです。よろしくお願いします。

ブロック結団式を行いました!

9月27日(金)、運動会に向けて赤組、白組に分かれてブロック結団式を行いました。

< 赤 組 >

< 白 組 >

5・6年生で組織された応援団の紹介、担当の先生の紹介、応援歌とコールの発表を行いました。応援団員は緊張した様子ではありましたが、力強い決意を発表してくれました。

来週から朝の時間に練習が始まります。応援団のみなさんと力を合わせて応援をがんばり、運動会を盛り上げてくれることでしょう。楽しみです。

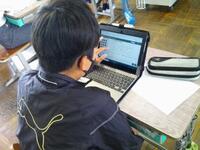

児童が主体的に学ぶためのICT活用

本校では、昨年度から、GIGAスクール構想で学校に導入されているタブレット端末を中心としたICT機器を授業で効果的に活用するための研究に取り組んでいます。

9月25日(水)、1年1組で生活科の「わたしのはなをそだてよう」の学習で、研究授業を行い、教職員が指導方法について研修を行いました。

1年1組の児童は、アサガオや自分自身の成長を実感する手立てとして、撮りためてきた写真と観察カード等を活用して学習を進めました。1年生ということもあり、タブレット端末の複雑な操作、活用はできませんが、写真等を活用して学習を深めていました。

本校では、他学年についても今回のように授業を参観して協議したり、実際の活用方法を交流したりして、研修を重ねています。

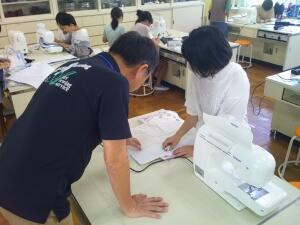

【5年生】初めてミシンを使いました

9月26日(水)、5年生は家庭科の「ミシンでソーイング」の学習で、初めてミシンを使いました。

5年生から始まった家庭科の学習ですが、1学期は針と糸を使った縫い物の学習を行いましたが、2学期はミシンを使ってナップザックを制作します。事前にミシンの安全な使い方等を学んだ後、今回は外部の講師の先生をお招きし、実際に布を縫っていきました。

まっすぐ縫いたいのに、思うように進められない児童やこわごわミシンを使っている児童もいましたが、講師の先生や担任の先生に支援してもらい、随分制作を進めることができました。あと2時間ぐらいで完成するそうです。自分で制作したものが使える日がもうすぐ来ます。完成が楽しみですね。

【2年生】英語を話しました

9月24日(火)の5校時、2年生は外国語の学習を行いました。

本校の1・2年生では、3年生から始まる外国語活動より前に、それぞれ年間10時間程度、英語に親しむための学習を月に1時間程度行っています。

今月は「動物の名前を覚えよう」をテーマに、2年生は英語の学習を行いました。先生が英語で動物を読み上げてカードを取るゲームを行ったり、DVDの映像や音声にあわせて、英単語を読み上げたりと楽しく活動し、英語に親しみました。来月はどんな学習をするのでしょうか。笑顔あふれる学習時間となりました。

【6年生】校外学習に行きました!

6年生は、9月20日(金)に、校外学習としてキッザニア甲子園に行きました。

事前に総合的な学習の時間の学習で、自分の興味のある仕事について学び、計画を立てての校外学習となりました。

キッザニア甲子園では、一人一人が体験したい職業を選んで予約を取り、空いている時間でできるパビリオンを探して色々な職業を体験して回りました。

建物の中には所狭しと実際の企業や店舗が協賛して作られた本物そっくりのお店が並び、実際に料理が作れたり、お客さんの相手をする仕事ができたりとよい体験ができたようでした。

今回のキッザニア甲子園では、自分が興味のある仕事や適性のある仕事だけでなく、いろいろな仕事を体験して今までは見向きもしなかった職業にふれたり、目を向けたりする良い機会になったのではないかと思います。

また、校外学習で経験したことや興味を持った仕事の話などをご家庭でも話題にしていただければと思います。保護者の皆様には、校外学習の準備や体調管理等でお世話になり、ありがとうございました。

ようやく秋の気配が漂ってきました

今週に入り、ようやく朝晩も涼しくなり、過ごしやすくなってきました。日中の熱中症指数も随分低くなり、中間休みには、待ってましたとばかり、児童が運動場で遊ぶ姿も見られました。

先週までの校外学習ウィークを終え、いよいよ今週から運動会に向けての練習や取組が始まりました。運動会まであと4週間です。まだまだ暑さの心配な日もあると思いますので、体調には十分気をつけて充実した日々を過ごし、素晴らしい運動会になるよう指導・支援していきたいと思います。

<1・2年生>

<3・4年生>

<5・6年生>

【4年生】校外学習に行きました!

9月19日(木)、4年生が校外学習で「京都市市民防災センター」と「大阪科学技術館」に行きました。

いつもより早い出発でしたが、さっと並んで出発式を行い、颯爽とバスに乗り込みました。

バスの中ではバスレク係が考えたクイズに答えたり、友だちとお話をしたりと、あっという間に到着の時間になりました。

京都市市民防災センターでは、身の回りで起こる可能性のある災害の状況を体験することができました。

地震、台風(強風)、火災(煙の中の避難・消火)、大雨洪水、土砂災害、等の様々な災害が起こった時にどのようなことになるかという事を、体験することができました。

台風並みの強風や震度7の揺れを体感したり、煙の中での避難や水消火器を使った疑似消火体験など、普段はなかなかできない体験に大喜びでした!

あっという間に6つの体験を終え、今度は大阪へ・・・

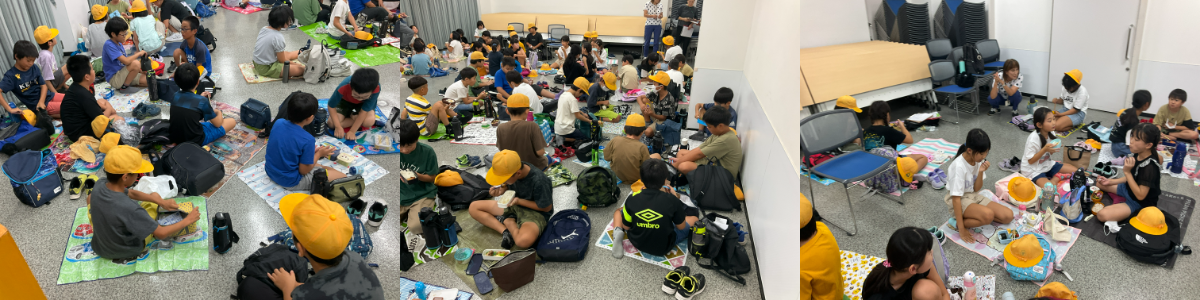

到着後、まずは楽しみにしていたお弁当!涼しい室内をお借りして、みんなでワイワイと楽しくお弁当をいただきました。

大阪科学技術館の館内では、色々な科学技術がテーマごとに分けて展示してあり、体験しながら学ぶことができました。

実際に自転車を漕ぎながらクイズやゲームにチャレンジをしたり、体を動かしてまちづくりをするコーナー、雷や深海、水素自動車やエネルギーなど、すでに身近に感じられる物から近い将来身近になってくるであろう物までいろいろな事を楽しみながら学ぶことのできる施設でした!

どちらの施設もとても楽しかったようで、「もっとやりたかった!」「また来たい!」と大好評の様子でした。

保護者の皆さま、お弁当の準備や当日に向けての準備のお手伝いや声掛け等、ありがとうございました。またご家庭でも土産話を話題にしていただければと思います。

【3年生】校外学習に行きました!

9月19日(木)、3年生は校外学習として、高槻市立自然博物館 あくあぴあ芥川と明治なるほどファクトリーにバスに乗って行ってきました。

さすが3年生です。出発式を行い、司会者、挨拶をする人など実行委員が役割を持って進めていました。約束やマナーなどもきちんと確認して、出発しました。

午前中は、あくあぴあ芥川に行き、魚や水生昆虫、里山にいる動物などたくさんの生きものの観察をしました。クイズに回答したり、お気に入りの生き物を見つけてスケッチしたりして、しっかり見学できました。

そして、児童が楽しみにしているお弁当をみんなで食べました。久しぶりのお弁当に大喜びでした。

午後からは、高槻市にある明治なるほどファクトリーに行き、明治のチョコレート製品の製造過程を見学しました。工場の着くと、甘いチョコレートの香りがお出迎えしてくれました。みんな普段食べているお菓子が作られる様子を見学し、感激していました。

様々な見学や体験を通して、たくさんの学びをしました。また、帰りには明治なるほどファクトリーから、お菓子のお土産ももらい、大喜びでした。

保護者の皆さま、ご準備等、ありがとうございました。お家でお子様からの土産話を楽しんでください。

【2年生】キッズプラザ大阪に行ってきました!

9月18日(水)、2年生は校外学習として、バスに乗ってキッズプラザ大阪に行ってきました。

キッズブラザ大阪は、遊んで学べる子どものための博物館です。「時間を守って楽しもう」をめあてに、一日活動を楽しみました。

「なんだろう?」「どうなってるの?」「やってみたい!」そんな不思議や驚きを、自分の目で見て、さわって、新しい発見を楽しみました。

お昼には、児童が楽しみにしていたお弁当を涼しいお部屋でいただきました。作ってくださったお家の方々に感謝し、美味しくいただきました。ありがとうございました!

普段できない校外での体験を通して、たくさんのことを学んだ一日になりました。そして、楽しい思い出もできました。保護者の皆様、ご準備等、ありがとうございました。

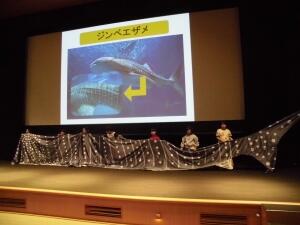

【1年生】海遊館に行ってきました!

9月18日(水)、1年生は校外学習として、バスに乗って大阪の海遊館まで行ってきました。

世界最大級の水族館であり、日本で2番目の大きさの巨大水槽もある海遊館に行って、たくさんの生きものに出会ってきました。

小学校で初めての校外学習ということもあり、楽しみで前日はなかなか寝付けなかった児童もいたようですが、一日みんな元気に楽しむことができました。

また、見学だけでなく「海遊館アカデミー」というお話を聞いたり、体験しながら海遊館の動物たちのお話を聞く機会もありました。

お昼には、児童が楽しみにしているお弁当を食べました。

みんな元気に楽しく学習し、思い出をいっぱい持って帰ってきました。お子様から海遊館でのお話をたくさん聞いていただければと思います。保護者の皆様、ご準備等ありがとうございました。

【5年生】先生にたずねてみました

5年生は外国語科の学習で、友だちや先生のことをよく知るために、できることをヒントにしたクイズを発表することを目標に、先生方にできることやできないことを英語でたずねる聞き取り活動を行っていました。

9月18日(水)、校長室に4名の児童が質問に来ました。

“Can you sing the ABC song?” “Yes,I can.”

“Can you ride a unicycle?” “No,I can't.”

児童は少し緊張しながらも、いくつかの質問をたどたどしい英語で聞いていましたが、話が通じるとうれしそうにメモをとり、コミュニケーションを楽しんでいました。他の先生方にも質問にいっていたようです。

普段の学習で学んだことをできるだけコミュニケーションツールとして生かせるようにいつもと違った形での活動を行っていました。聞き取りしたことを各学級に戻り、発表会が行われます。どんな発表会になるのか楽しみですね。

【1年生】アサガオの種を観察しました

9月17日(火)、1年生は生活科の学習で1学期から育てているアサガオの観察をしました。

夏休み中は、それぞれのご家庭で水やりなどの世話をしていただき、まだまだ咲いているものもあれば、たくさん種がついているものもありました。今回は、種の観察をしました。どんな色や形をしているのかなと熱心に観察していました。タブレットで写真も撮りました。

暑い日が続いていますが、1年生がしっかり育てているのでアサガオは生長し、種ができるまで育ちました。アサガオの生長とととも、1年生の成長も感じられた時間となりました。

1年生の保護者様、暑いに夏になりましたが、夏休み中のアサガオのお世話をありがとうございました。

【4年生】家族の一員として考えました

9月13日(金)、4年生は道徳の学習で「家族の一員として」という教材を通して、家族の協力について考えました。

資料を読み取り、主人公の「ぼく」の心情を考えることを通して、家族は、一人一人が家族の一員としての役割を果たすことによって楽しい家庭生活が実現していることに気づき、積極的に家族と関わり楽しい家庭生活を築いていこうとする意欲を育てることをめざして学習を進めました。

学習の振り返りの感想では、これから家族の一員としてできることをがんばっていきたいと書いていた児童が多くいました。

4年生の保護者様、今日から児童の家庭でのがんばりが見られるかもしれません。家族の一員としてがんばる姿に期待してください。

【給食】十五夜献立(9月)

9月12日(木)の給食の献立は、十五夜には一足早いですが、「十五夜献立」でした。

ひじきご飯、ちくわの磯辺揚げ、月見汁、十五夜ゼリー、牛乳

今年の十五夜は9月17日で、1年の中でもっとも空がすみ渡り、月がきれいに見えることからお月見が行われてきました。ちょうどこの頃に、サトイモやサツマイモなどのイモ類がとれることから、十五夜は「いも名月」とも呼ばれています。今日の月見汁には、サトイモや満月に見立てた白玉団子が入っていました。しっかりとよくかんで食べました。今日はデザートのかわいいゼリーもあり、児童は大喜びでした。

がんばる児童会発表会

今年度も、もうすぐ折り返しの時期を迎えようとしています。5・6年生による委員会活動も10月から後期のメンバーに代わり、活動が始まります。

そんな中、児童会の中心となって活動している本部役員の引継セレモニーとして、「がんばる児童会発表会」が9月11日(水)に行われました。

1学期の終わり頃から5・6年生の各学級では、どんな児童会にしたいかという視点で話し合い、クラスの代表として本部役員立候補者を選出しました。本部役員に立候補した児童は、各クラスの話し合いの内容や実現させたいこと、自分自身の長所や抱負などを発表しました。力強い言葉に、全校児童から大きな拍手をもらい、承認してもらいました。

児童会本部役員を中心に、楽しく充実した児童会活動を行い、さらに高の原小学校がよりよくなっていくことを応援したいです。前期児童会本部役員さん、お疲れさまでした。後期本部役員さん、がんばってください。

【3年生】健康について考えました

3年1組では、9月10日(火)に初めて保健の学習を行いました。保健の学習は、3年生から始まり、3・4年生で年間4時間程度、5・6年生で年間8時間程度実施しています。

先週から来校している教育実習生が授業を行いました。3年生の児童が普段何気なく聞いている「健康(けんこう)」ということについて考えました。そして、健康でいるために大切なこと、これから気をつけたりがんばっていきたいことを考えました。

「早寝、早起きをがんばりたい」

「外で遊んで元気な体を作りたい」

「手洗いうがいをする」

といった感想が書かれていました。学習で学んだことをしっかり今後の生活につなげていってほしいです。

3年生児童は集中してがんばっていましたが、「教師の卵」である実習生も授業準備をしっかり行い、落ち着いて授業を行っていました。

新しい本が入りました

朝晩は随分涼しくなってきましたが、まだまだ日中は暑い日が続いています。連日、熱中症指数が高く、休み時間の運動を制限することも多いです。

そんな中、図書室に新しい本が入り、外で遊べない日には図書室が賑わっています。

熱心に新しい本を読みこんでいる児童もいれば、図書室のすみっこで本を読みながら、休み時間を堪能している児童もいます。暑い中では学校の中の「オアシス」となっています。この機会に、読書を楽しむのもいいですね。

楽しみな給食!

2学期の給食が始まり1週間が経ちました。9月5日(木)は、児童が楽しみにしていた献立でした。

チャーハン、とびうおの唐揚げ、わかめスープ、牛乳

とびうおは、九州などの地域で「あご」とも呼ばれています。「あごが外れるほど美味しいから」など由来は様々ですが、身は弾力があり、濃い旨みが特徴です。とびうおは、刺身や焼いて食べるだけでなく、この旨みをいかして「あごだし」と呼ばれるだし汁としても使われています。今日の給食では、唐揚げとして登場しました。みんな大喜びで食べていました。

給食当番さんや給食委員さんもがんばってくれています。いろいろな人達に支えられて提供していただいている給食ですが、毎日美味しくいただけることに感謝し、これからも楽しみにしていきたいです。ごちそうさまでした!

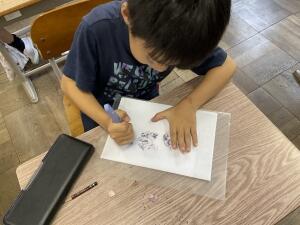

【3年生】すてきなひまわりが咲きました

3年生は、図工の学習でひまわりの絵を描きました。

暑い中でも咲いているひまわりを、色鮮やかに描くことができていました。

すてきな花園が3年生の教室にできあがりました。参観にお越しいただく保護者様は、ぜひご覧ください。

避難訓練を行いました

9月3日(火)、地震を想定した避難訓練を行いました。

南海トラフ巨大地震の発生など、地震に対する不安が高まる中、避難訓練を行いました。例年、防災の日(9月1日)にちなんで、この時期に地震を想定した避難訓練を行っています。児童は、担任の事前指導を受け、真剣な面持ちで避難することができました。

普段から様々なことを想定し、備えていることでいざという時に、適切な行動がとれます。今後も地震を始め、様々な災害等に備えて訓練を行いたい思います。次回は11月に不審者の侵入を想定した訓練を行う予定です。

9月になりました

週末に台風10号は近畿地方を通過し、ようやく安心して学校に来られるようになりました。気がつけば8月も終わり、9月になりました。

9月2日から2週間、3年2組に教育実習生が実習のため来校します。9月2日が初日となり、教室ではお互いをよく知るために学級活動を行い、自己紹介を兼ねたゲームを行いました。

学生さんは、教師の卵です。しっかり学んで、素晴らしい教師になってほしいです。

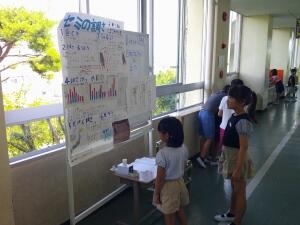

素晴らしい作品があつまりました

夏休み中の学習課題に、多くの学年で自由課題として自由研究を行う絵画や工作などの作品づくりがありました。

自由研究をまとめたものや作品が教室や廊下に展示されています。各種コンクールに提出する作品は、それぞれの提出先に提出しています。

自由研究の中には、理科や社会など1学期の学習から疑問に思ったことをさらに調べていた児童や、普段から興味を持っていることを調べている児童など、それぞれの児童の興味・関心をもとに調べたり実験したりしてまとめていました。児童の探究心に感心させられました。参観日に来校いただける方は、ぜひご覧ください。

【1年生】さかなのかべ飾りをつくろう

8月29日(木)、1年生は図工の時間に「さかなのかべかざり」をねん土で作りました。

先生の話を聞いて、1年生は熱心に取り組みました。うろこを1枚1枚丁寧につくったり、ギザギザした形にしたりしてそれぞれが思い思いの工夫を凝らし、すてきな作品になりました。1年生は、たいへん満足していました。

学校でしばらく乾かした後、業者さんに窯で焼いていただき、完成します。世界に1つだけのすてきなかべ飾りができあがりそうです。完成が待ち遠しいです。

【6年生】武士による政治の始まり

8月28日(水)、6年1組では、社会科の「武士による政治の始まり」の学習を行いました。

教科書の挿絵や資料集を使用し、貴族と武士の違いについて比較し、当時の社会のようすや変化について関心を持つことを目的として学習を進めていました。

タブレットを活用し、それぞれの児童が見つけ出したところを共有し、交流したり話し合ったりして学習を深めていました。

本校では、児童が主体的・対話的で深い学びができるように、ICTを効果的に活用した授業実践をすることを、教員の研究テーマとして取り組んでおります。1学期や夏休み中にも、研修を積み重ねてきました。次回の授業参観でもその一端を見ていただける学級もあるかと思います。ご期待ください。

2学期が始まりました

高の原小学校に、子どもたちの元気な声が戻って参りました。

令和6年度2学期が、8月27日(火)から始まりました。残暑が厳しいため、児童は教室にて、リモートによる始業式を行いました。

その後、各教室では、夏休みを振り返ったり、2学期の目標を決めたりして過ごしました。

夏休み中のニュースとして、各教室に新しい電子黒板が導入されました。

近年、ICT機器を活用した学習が進められているため、木津川市では全市内小中学校で、今年度と来年度の2年間ですべての普通教室で導入されます。早速、活用した学習が進められていました。保護者様には、9月の学習参観でご覧いただければと思います。

明日まで給食なしで午前中の学習になりますが、29日(木)から給食が始まり、通常の学校生活に戻ります。徐々に学校がある生活リズムに戻しながら、長い2学期に備えてほしいです。

図書室開室日です!

7月も最後の日になりました。厳しい暑さの日が続いていますが、パリオリンピックでの日本選手が暑さを吹き飛ばしてくれそうな活躍を見せてくれています。元気をもらっていますね。

7月31日(水)は図書室開室日です。9時30分から開室していますが、たくさんの児童がやってきました。借りていた本を返し、新しい本を借りたり、ゆっくりと好きな本を読んだりして楽しんでいます。本日は、午後(13:30~15:30)も開室していますので、登下校の暑さ対策、交通安全には十分気をつけて図書室を利用してほしいです。

次回は、お盆明けの8月19日(月)9:30~11:30、13:30~15:30です。お待ちしています。

1週間経ちました

夏休みが始まって、1週間経ちました。児童の皆さんは、元気にすごしているでしょうか。

毎日暑い日が続いていますが、学校では1学期に花ボランティアさんに植えていただいたお花たちが、元気に花を咲かせています。ボランティアさん、ありがとうございます。

夏季交流学習会が開催されました

7月25日(木)に、木津第二中学校ブロックの夏季交流学習会が、木津川台小学校で開催されました。

この学習会は、木津第二中学校区に在住の小・中学校特別支援学級及び盲・聾・特別支援学校に在籍する児童生徒と、木津第二中学校区内の幼稚園・保育園・こども園児、小中学校児童・生徒との交流教育の場とするものです。そして、特別支援教育についての共通理解を深め、さらに充実発展させる機会とするものです。木津川市教育支援委員会の主催で開催されました。

グループに分かれて、自己紹介をして、うちわづくりやコグトレ棒づくりを行いました。

最初は緊張していた子どもたちも、活動を通して段々打ち解け、楽しく活動できました。

最後は、グループ毎に代表の中学生がみんなの前で感想を発表し、締めくくりを行いました。暑い日になりましたが、夏休みのすてきな思い出ができました。

1学期の最終日になりました

梅雨明けがまだ発表されていませんが、暑い日が続いています。そんな中でも児童は元気にすごしております。

7月19日(金)、1学期の終業式の日を迎えました。学年によって日数は違いますが、本日、71日間または70日間の1学期が終了しました。

終業式の後、学期末恒例の大掃除がありました。児童は1学期間お世話になった教室をきれいにして締めくくりました。汗をかきながらも一生懸命がんばりました。2学期が気持ちよく迎えられそうです。

その後、担任の先生から通知票「あゆみ」を渡してもらいました。1年生にとっては初めての通知票です。担任の先生から頑張ったことなどの話があり、受け取っていました。待っている児童はその間、1学期の振り返りをしていました。

さあ、明日からお休みが始まります。充実した夏休みを過ごし、2学期に一回り大きく成長した児童の皆さんに会えるのを楽しみにしています。

保護者の皆様、地域の皆様、1学期大変お世話になりました。2学期も引き続きよろしくお願いします。

多くの方々に支えられています

7月18日(木)、第1回学校評議員会ならびに第1回高の原子ども安全ネットワーク会議を開催しました。

学校評議員会では、3名の評議員さんに児童の学習の様子を見ていただき、学校の状況を報告させていただきました。学校や児童の様子について貴重なご意見をいただきました。

その後、高の原子ども安全ネットワーク会議を行いました。この会議は、20年以上前に発足した組織で、学校やPTA、地域の方々が児童の登下校時の安全等について話し合ったり、見守り活動についてご意見をいただく場になっております。今回は、木津警察署から署員さんが来ていただき、交通安全や見守り活動等についてのお話をしていただきました。

短い時間でしたが様々なご意見や情報を提供していただき、今後の児童の指導にも生かしていきたいと思います。

暑い日になりましたが、ネットワーク会議に参加していただいた方々に児童と一緒に下校していただき、児童の下校の様子を見守っていただきました。

高の原小学校は、保護者や地域の皆様に支えられていることを感じる一日となりました。本日学校にお越しいただいた方々のほかにもボランティアや様々な活動で支えていただいています。本当に感謝しております。1学期もあと一日になりました。今後とも学校教育活動へのご理解・ご支援よろしくお願いいたします。

【6年生】学校周辺の遺跡から歴史をさぐる

7月17日(水)、木津川市役所文化財保護課の職員さんをお迎えし、「高の原小学校のまわりの歴史」についての出前授業を行っていただきました。

高の原のある兜台は54年前に山を切り開いてつくられたまちですが、小学校周辺には弥生時代や古墳時代、奈良時代などの遺跡がたくさんあります。銅鐸や古墳、瓦窯跡等の遺跡を教えていただき、地域の歴史を学ぶ貴重な機会となりました。6年生は、より歴史の学習が楽しく、身近なものになったことでしょう。たくさんのことを教えていただきました文化財保護課の講師の先生、ありがとうございました。

【5・6年生】ALTとの交流

7月16日(火)、木津川市のALTジョサヤ先生に来校していただき、5・6年生との交流がありました。

【5年生の様子】

【6年生の様子】

今回の交流では、1対1でALTとお話ししました。

5年生は、名前や誕生日、すきな教科等を英語で話しました。6年生は、得意なことや宝物、普段の生活の様子等について英語で話しました。6年生は、昨年度も1対1でのやりとりの経験があり、落ち着いている児童もいましたが、5年生は初めてのこともあり、随分緊張した様子でした。困ったときには優しくサポートしていただいたこともあり、普段の外国語の学習の成果をしっかり発揮し、英語でのやりとりを行うことができました。

来学期以降は、他学年の児童との交流があります。ネイティブの先生との貴重な経験を楽しみにしています。

【5年生】非行防止教室を実施しました

例年、京都府木津警察署のスクールサポーターさんに来校いただき、5年生を対象に「非行防止教室」を実施しています。

夏休みを前にした7月16日(火)、2名のサポーターさんにお越しいただき、非行防止教室を実施しました。

「やっていいこと、悪いことを理解し、いつも正しい行動ができる人になろう」を学習のめあてとして、きまりや法律のこと、もし暴力を受けたときにどんな行動をとればいいかなど、具体的な事柄を交えながら教えていただきました。

楽しく、充実した夏休みになるように、しっかり心にとめておくべき内容でした。木津警察署のスクールサポーターの方々、ありがとうございました。

【2年生】1学期を振り返って

1学期も今週で終了です。1学期、最後の週になりました。

7月16日(月)、2年生は1学期を振り返って「がんばったことやたのしかったこと」を、絵の具やクレパスを使って絵に表しました。

プールに入ったことや生活科で野菜を育てたこと、虫とりをしたことなどが多かったです。中には、テストをしたことや1年生との学校たんけんなども描いている児童もいました。たくさん、楽しい思い出ができましたね。

【6年生】1学期のまとめとして

7月12日(金)、6年生は1学期最後の外国語の学習を行いました。

学習のまとめとして、タブレット端末を活用し、1学期に学んできた英単語を確認しました。

Kahoot!(カフート)というクイズ大会が開けるアプリケーションを活用し、楽しく活動しながら1学期に学んできた英単語が覚えられているのか確認していきました。クイズ形式で行ったため、みんな大盛り上がり。楽しく充実した時間となりました。

最後には、先生からくす玉の贈り物がありました。代表者が引っぱると、中には、「Enjoy Summer Vacation!」と書かれていました。夏休みまで、あと1週間となりました。夏休みに英語を使う機会があれば、ぜひチャレンジしてほしいです。学んだことを活かせるといいですね。

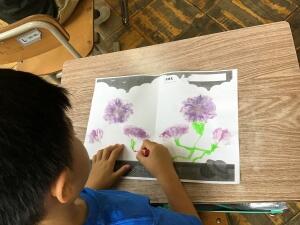

【1年生】あさがおの花を使って

7月11日(木)、1年生は生活科「わたしの はなを そだてよう」の学習で、最近たくさん咲いてきたあさがおの花を使って、たたき染めをしました。

集めたあさがおの花びらをはさみの柄の部分などを使ってていねいにこすりつけ、作業を進めました。

すてきな作品ができました。みんな大満足でした!

【給食】食育の日献立(7月)

7月11日(木)の給食は、7月の食育の日献立で、沖縄県の郷土料理でした。

クファジューシー、ゴーヤとちくわの甘辛揚げ、もずくスープ、シークワーサーゼリー、牛乳

沖縄では、豚肉や豆腐、昆布などを使った独自の食文化が発達してきました。クファジューシーは豚肉や昆布の入った炊き込みご飯で、「クファ」は固い、「ジューシー」は雑炊の意味があり、昔は固めの雑炊のようなものだったそうです。沖縄のもずくやゴーヤも生産量日本一の食材です。沖縄の味を楽しんでいただきました。

【5年生】お楽しみ会に向けて

7月10日(水)、5年1組では学級活動の時間に、学期末恒例の「お楽しみ会」についての話し合いが行われていました。

みんなでお楽しみ会の内容を相談し、どんな活動を行うのかそれぞれの児童が希望するものを選んでいました。マジックやダンス、お笑い、雑学豆知識など多様な活動があがっていました。

ちなみに、5年2組はお楽しみ会の準備を行っていました。隣のクラスからも楽しそうな声が聞こえてきました。

さあ、どんな会になるのか楽しみです。学習のまとめも大切ですが、1学期の学級活動のしめくくりとしてみんなの仲が深まる楽しい会を行うことも大切なことです。期間は短いですがしっかり準備をして楽しい会になることを祈ります。

【6年生】山城郷土資料館へ

7月9日(火)、6年生は社会科の「日本のあゆみ」の学習で山城郷土資料館へ見学に行きました。

郷土資料館では、クラスごとに、山城地方にまつわる歴史や出土物等について常設展を見学したり、昔の人たちが行っていた「まいぎり式」という方法での火おこしを体験しました。

うまく火種が作れた児童も、回すのに苦戦して時間切れになる児童もいましたが、3人1組でお互いに協力をしながら火起こし体験ができました。

火起こし体験は初めてだったの児童も多かったのではないでしょうか?昔の人は火起こしが大変だったことを、身をもって知ってもらえたと思います。

これから学習する日本の歴史について、もっと興味を持ってもらえるきっかけになってほしいと思います。

ふわふわ言葉がいっぱい集まりました

7月2日(火)から7月5日(金)まで、児童会本部の呼びかけで、高の原小学校にふわふわ言葉を増やす取組を行いました。

児童は、特に意識して使いたい言葉を1枚1枚短冊に書いて、多目的ホール前に飾り付けました。取り組みが終わった後は、短冊でいっぱいになりました。

この取組を通して、相手の心をぽかぽかと温める言葉が、学校の中で飛び交い、いつも以上に暖かい、やさしい雰囲気に包まれた学校になったように思います。

気が付けば1学期も残り10日になりました。厳しい暑さが続いていますが、温かい言葉に包まれて、心地よい学校で1学期を締めくくりたいものです。

花ボランティアさんが育ててくださっているアサガオがきれいに咲いています。

【1年生】やましろ未来っ子スポーツ夢事業

7月8日(月)、1年生は京都府山城教育局主催の「やましろ未来っ子スポーツ夢事業」で、同志社大学スポーツ健康科学部の教授 田附俊一先生をお招きし、体育の学習を行いました。

小学校の低学年においては、遊びを中心とする身体活動を十分に行うことは、多様な動きを身に付けるだけでなく、心肺機能や骨形成にも寄与するなど、生涯にわたって健康を維持したり、何事にも積極的に取り組む意欲をはぐくんだりするなど、豊かな人生を送るための基盤づくりとなります。スポーツ科学に裏付けされたプログラムを実施し、適切な身体活動の機会を確保することが事業の趣旨です。

1年生児童は、大縄跳びを使った運動やボールを使った運動などを講師の田附先生の学習展開に沿って行いました。暑い日になりましたが、みんな休憩を取りながら、楽しく学習を進めました。

終わったときには、全員が「楽しかった。」と言っていました。児童にとっても学び多き時間となりましたが、教職員にとってもたくさんのことを学びました。田附先生から学んだことを、今後の体育学習に活かしていきたいと思います。

ちなみに、今日は新聞社さんが取材に来られていました。ひょっとしたら明日以降の新聞にこの事業のことが掲載されているかもしれません。

【1年生】アサガオが咲き始めました

7月も2週目を迎えました。先週から暑い日が続いていますが、1年生が育てているアサガオが咲き始めました。

児童は、毎日せっせと一生懸命水やりをしてきました。花が咲いていた児童は大喜びでした。

その後、生活科の学習ではタブレットを使って観察記録をとっていました。今日は風が強くて写真はぶれてとりにくそうでしたが・・・。

【4年生】木津川上流浄化センターへ

7月5日(金)、4年生は社会科の「くらしをささえる水」の学習で木津川市上流浄化センターへ施設見学に行きました。

先日の浄水場に続き、下水処理について学ぶために、見学に行きました。施設の方の説明や見学を通して、家庭などから出る下水が施設できれいな水となり、自然に戻す下水処理の大切さを実感しました。

【1年生】シャボン玉をつくりました ○

梅雨明けが待たれる今日この頃ですが、毎日暑い日が続いています。熱中症には十分注意しながら、学習活動を行っています。

そんな暑い中、元気な声が校内から聞こえてきました。1年生が生活科の「なつとあそぼう」の学習で、7月4日(木)にシャボン玉遊びをしました。

思い思いの道具を使って、いろんな大きさのシャボン玉を作り、楽しみました。

思う存分取り組んだ後、児童は感じたことや気付いたことなどを作文に書きました。4月から平仮名を習っていた1年生ですが、気が付けばもう作文まで書けるようになりました。成長を感じます。

「しゃぼんだまが かがやいて きれいでした。」こんな感想を書いていた児童もいます。さて、どんな作文が書けたでしょうか。暑さも吹き飛ぶ充実した学習となりました。

【給食】七夕献立

7月4日(木)の給食は、少し早いですが七夕献立でした。

麦入りわかめご飯、とびうおの唐揚げ、七夕汁、七夕デザート、牛乳

七夕には、天の川に見立てたそうめんを食べる風習があり、七夕にそうめんを食べると病気にならないといわれています。今日の七夕汁には、そうめんの代わりに、長時間加熱してものびにくいビーフンが入っていました。星形がかわいい夏野菜のオクラも入っていました。オクラにはビタミンやミネラルがたくさん含まれているので、体の調子を整えてくれます。しっかり食べて熱い夏を元気にすごしてほしいです。

【3年生】ちゅう車場ゲームをやってみよう

7月3日(水)、3年生は体育館に集まって理科「風とゴムの力のはたらき」の学習を行いました。

ゴムの力のはたらきで、ものを動かすことができることを学習したまとめとして、輪ゴムを伸ばす長さを調整して、決まった場所に車を駐めるゲームを行いました。

なかなか思い通りには行きませんでしたが、みんな大喜びでゲームを楽しみました。学年みんなで楽しんでゴムの力のことを学ぶことができました。

【2年生】野菜が育ってきました

2年生は、生活科の学習で夏野菜を育てています。みんなが一生懸命育てているため、夏野菜がみのってきました。

しっかり観察し、タブレットを使って写真で記録もとりました。また、実のついた花を見つけたり、赤くなったトマトを収穫したりと大喜びでした。

【1年生】けんばんハーモニカに挑戦!

7月2日(火)、1年生は音楽の「どれみと なかよくなろう」の学習でけんばんハーモニカの使い方の学習をしました。

【1年1組】

【1年2組】

入学前に幼稚園や保育園等で学んできた児童もいますが、コロナ禍の影響で以前に比べると初めてさわる児童が多いです。基本的な使い方や吹き方などをしっかり担任の先生に教えてもらいました。

曲を演奏するのはなかなか難しいですが、音が出るだけでも大喜びでした。楽しんで、これから学習を進めてほしいです。

7月になりました

7月になりました。児童が楽しみにしている夏休みまで、あと3週間となりました。

最近は、雨の日や曇りの日が続き、いよいよ梅雨本番です。6月にスタートしたプールでの水泳学習も少し中止の日が多くなってきました。

7月はまとめの時期です。学習の振り返りや復習を行うとともに、児童一人一人は自分がたてた目標を振り返り、しっかり達成できるように支援していきたいです。また、熱中症や寝不足に気をつけ、体調を整え、元気に過ごして欲しいです。

児童も頑張っていますが、教職員もラストスパート、頑張ります!

謎解きブックラリー

梅雨本番で、くもりや雨の日が続いています。そんな中でも活動ができるように、図書委員会の児童が楽しい企画をしてくれました。

6月27日(木)から7月4日(木)までの1週間、「謎解きブックラリー」を開催しています。

本に親しめるように、校内6か所に置いていある本についての謎(クイズ)を解き、図書委員会作成の参加賞を受けることができるという取組です。1年生から6年生まで参加できるように難易度も3種類用意しています。

楽しい取組を通して、本の魅力にふれる機会となればと思います。

【給食】半夏生献立

6月27日(木)は、7月1日の「半夏生」にちなんだ献立でした。

たこめし、ちくわのごま揚げ、じゃがいものみそ汁、牛乳

「半夏生」とは、暦の上で夏至から数えて11日目のことを言います。関西地方では半夏生の日に、稲の根がたこの足のようにしっかりと伸びて根付くようにという願いを込めて、たこが食べられています。たこに含まれる「タウリン」という栄養素は、疲れをとってくれる働きがあるので暑い時期にはぴったりの食材です。今日は「たこめし」でした。コリコリとした食感を楽しみながらみんなでいただきました。

【2年生】1dL(デシリットル)を体感しました

6月27日(木)2年生は、算数でかさの学習をしました。デシリットル(dL)について学びました。

実際に1dLのますで量った水を1Lのますに入れて確かめました。体感を通した学習を行うことで、児童の理解も深まっていました。

【5年生】高の原幼稚園児との交流

6月26日(水)、5年生は近隣にある高の原幼稚園にて年長時との交流を行いました。

1年間を通じて、5年生と来年度小学校に入学する年長児との交流を行います。第1弾として、5年生が高の原幼稚園に招待していただきました。園児からは歌のプレゼントがあったり、グループ毎に自己紹介を行ったりして、初めての対面を行いました。その後、仲を深めるためにいくつかのゲームを行いました。園児からも5年生からも楽しそうな声が聞こえてきました。

園児にとっては、来年度の小学校入学がスムーズに迎えられるように、また5年生にとっては最高学年になる準備となる取組としてほしいです。

【4年生】浄水場を見学しました

6月24日(月)、4年生は社会科の学習として、京都府営水道木津浄水場に行きました。

わたしたちは、毎日の生活の中で多くの水を使っています 。たくさんのきれいな水は、どのようにつくられているか、浄水場を見学し、学習しました。

京都府営水道木津浄水場は、木津川市の吐師にあり、主に京田辺市、木津川市、精華町、八幡市の一部に水道水を送っています。施設の見学や職員さんからお話を聞き、たくさんのことを学びました。浄水場の職員の皆様、ありがとうございました。

梅雨入りしました

ようやく、6月21日(金)の夏至の日に、近畿地方も梅雨入りしました。梅雨入りしましたが、お昼休みの時間は晴れ間も見られ、児童が元気に運動場で遊ぶ姿が見られました。

海の向こう側では、大谷翔平選手がメジャーリーグで大活躍していますが、昨年度大谷翔平選手からいただいたグローブを使って、元気にキャッチボールする児童もいました。

普段は、職員室前の玄関に飾られていますが、使いたい児童は職員室に申し出て使っています。まだ、見ておられない方がおられましたら、学校にお越しの時はぜひご覧ください。

【1年生】初めてのプール

6月19日(水)、1年生は初めてのプールに入りました。

先週から始まったプールを使用しての学習は、今日の1年生ですべての学年が一度はおこないました。水温はまだ少し低めで、冷たそうでしたが、晴天に恵まれて、児童は歓声を上げながら気持ちよく水遊びを楽しみました。

これから水泳学習も本番を迎えます、体調管理や水泳カード、水着の準備等、保護者の皆様にはいろいろとお世話になりますが、よろしくお願いします。

【給食】食育の日献立(6月)

6月18日(火)の給食は、6月の「食育の日献立」でした。

ご飯、鶏肉のみかん照り焼き、麦みそのみそ汁、甘夏ゼリー、牛乳

今月は、愛媛県の郷土料理でした。愛媛県では昔から米の裏作として麦の栽培をしており、麦みそを使ったみそ汁は家庭料理の一つです。また、愛媛県はみかん類がとても有名で、日本一生産量が多い県です。今日はみかんやいよかん、オレンジなどが入ったマーマレードジャムを鶏肉の照り焼きのタレに使っていました。みんなでおいしくいただきました。

雨の日になりました

6月18日(火)は、朝から大雨で、警報が発表されるのではないかと心配していましたが、そんな中、児童は無事に登校してきました。大雨の中、見守り活動をしていただいた保護者や地域の方々には、頭が下がります。ありがとうございました。

そんな雨の日なので、休み時間は外で遊べません。いつも以上に図書室は賑わっていました。思い思いの本を楽しそうに読んでいました。

また、5年生は今週末にある林間学習に向けて練習をしていました。

天気が心配ですが、準備は大丈夫そうです。楽しみですね。

これから梅雨入りし、雨の日が多くなりそうですが、リフレッシュしたり、雨の日でもできる楽しいことを探したりして、休み時間も上手に過ごしてほしいです。

【1年生】トンネルこうえんに いったよ

6月14日、1年生は生活科の学習で、学校の近くにある兜台2号公園(通称トンネル公園)に行きました。

公園の使い方を学んだ後、みんなですべり台やブランコなどの遊具で遊びました。また、ルーペを持っていき、いろいろなものを観察しました。

暑い日でしたが、楽しい学習となりました。

木津第二中学校区合同あいさつ運動

6月13日(木)、木津第二中学校区の小中学校で合同のあいさつ運動を行いました。木津第二中学校の生徒が高の原小学校まで来てくれました。

児童会本部の児童も中学生と一緒に正門、南門に立ち、あいさつしてくれました。いつも以上に元気なあいさつが見られ、すてきな一日がスタートできました。次回は、2学期の11月14日(木)に実施する予定です。

【1年生】マット遊び

6月12日、1年生は体育の学習で「マット遊び」を行いました。

いろいろな動きや転がり方を楽しみながら、マット遊びをしました。

小学生のマット運動でなかなかできない後転(後転がり)にも挑戦していました。先生にポイントを教えてもらい、「わかった!」と元気に返事し、取り組んでいました。難しいけれど、みんなよく頑張っていました。

プール開きです

例年よりも梅雨入りが遅く、暑い日が続いています。6月11日、プール開きを行いました。

今日は、6年生・5年生がプールに入りました。日差しは強いですが、まだ水温は低めです。そんな中ですが、楽しそうな声が聞こえてきました。これから7月上旬ぐらいまでの学習を通して、泳力を伸ばしてほしいです。

6年生が不在の中・・・

6月10日、6年生が修学旅行の振替休業日でお休みでした。そんな中でも、4・5年生がリーダーとして、しっかりと通学班のメンバーを学校まで連れてきてくれました。

6年生がいなくても役割を果たしてくれていました。

中には、お休みなのに学校まで見送ってくれる6年生の児童もいました。高の原小学校の児童は頼もしいですね。明日は、全員そろって登校です。そして、プール開きです。プールには入れるでしょうか。

第1回キッズモーニング

6月6日、朝の時間に、児童会が中心となって「キッズモーニング」を行いました。

オレンジグループ(異年齢集団)の仲を深めるために、児童会本部が企画しました。オレンジグループ毎に新聞ジャンケンのゲームを行いました。代表者とジャンケンし、負ければ新聞紙を半分に折り、だんだん小さくなって、新聞から落ちたらアウトになるというゲームです。

みんなで楽しいひとときを過ごすことができました。

6・7月の生活目標

6・7月の生活目標は「そうじ道具をしっかり片づけよう。」です。

毎月、生活目標を設定しています。掃除を頑張ることができる児童は多いですが、道具の片付けまで十分できていないことがあります。片付けまで意識して取り組んでほしいです。

早速、様子を見てみると、

きちんと片付けられていました!これからも続けてほしいです。

掃除道具を大切にする気持ちを育て、次に使う事も考えられるようになってほしいです。

明日(6/4)は学習参観日です

6月に入りました。校庭の紫陽花も色づいてきました。6月も5月同様、修学旅行や林間学習等、大きな行事が目白押しです。通常の学習に加えて、大きな行事も通じて児童の成長の機会としていきたいです。

明日(6/4)は、6月の学習参観日です。今年度2回目の参観となりました。

保護者の皆様方には、4月の参観からしばらく経っておりますので、児童の成長やこの時期の学習の様子をゆっくりとご覧いただければと思います。学習の様子以外にも、4月以降に作成した図工の作品等も掲示しております。掲示物もご覧いただければと思います。明日の参観をお待ちしております。

1年生

2年生

3年生

【給食】抹茶揚げパンの登場

5月31日の給食の献立は、地元産の抹茶をまぶした揚げパンが登場しました。

抹茶揚げパン、ベーコンのスープ煮、米粉マカロニのサラダ、牛乳

朝から、「今日は、まっちゃあげパンがきゅうしょくにつくよ。」とうれしそうに教えてくれる児童や、抹茶の苦みが苦手な児童も、「きゅうしょくのまっちゃあげパンは大すき。」と言っていた児童もいました。昨年度も登場した献立なので児童もよく知っています。

初めて食べた1年生からは「まいにちこのパンがいい。」と喜んでいた児童もいました。

抹茶は苦みがありますが、食べやすいように砂糖に混ぜていました。また、今日のベーコンのスープ煮には、ズッキーニが入っていました。今の時期から8月頃に旬を迎える食材です。今日もおいしく給食をいただきました。ごちそうさまでした!

【6年生】タブレット端末を使って、がんばりました!

5月30日、6年生は京都府学力・学習状況調査~学びのパスポート~を実施しました。

昨年度に引き続き、6年生はタブレット端末を使い、学習内容の定着や昨年度からの伸びを確かめるために、国語・算数・質問調査の3つに取り組みました。さあ、結果はどうでしょうか。本調査により、児童が自分の成長を実感するとともに、これまでの学習を振り返り、次の学習に向けた更なる意欲の向上につながることを期待します。

5年生は5月31日、4年生は6月3日に実施します。

【4年生】自転車免許講習をしました

4年生は、5月29日に京都府木津警察署や相楽交通安全協会、地域のボランティア、4年生の保護者の方々をお招きし、自転車免許講習をしました。

体育館で様々なコースを設定しての実技やタブレット端末を使った学科の試験を行い、自転車の安全な乗り方や交通ルールなどを学びました。たくさんの方々のお力をお借りし、4年生は充実した講習となりました。

結果に応じて、ゴールドやブルーの免許をいただけます。さあ、4年生たちの結果はどうだったでしょうか。講習の成果を活かし、これから安全に気をつけて自転車に乗ってほしいです。

講習会をサポートしていただきました皆様、ありがとうございました。

【6年生】プール掃除をしました

5月27日、朝から雨の天気でしたが、午後には晴れ間も見られ、予定通り6年生によるプール掃除を行いました。

1年間放置されていたため、最初は汚れたプールでしたが、6年生が力を合わせ一生懸命デッキブラシで擦ったり、バケツに水をくんで流したりして、6時間目終了時点では、見違えるようなプールになりました。

みんなが楽しみにしているプール開きは6月11日です。6年生、ありがとうございます!みんなできれいに使いたいと思います。

ICTの効果的な活用を目指して

本校では、児童が主体的・対話的で深い学びを実現するために、ICTを効果的に活用した授業づくりを目指して、日々実践しております。

1年生は、5月24日に初めてタブレット端末を使った学習を行いました。タブレット端末の電源を入れるところから始まり、ロイロノートというアプリケーションの立ち上げ方やカメラ機能を使う練習をしました。初めてなので先生の言うことを漏らさず聞き、しっかり操作していました。

5年生は、社会科で沖縄県の学習をしています。タブレット端末を使い、沖縄県について調べ、クラゲチャートという思考ツールを活用し、まとめていました。5年生は慣れたものです。もくもくと調べ、まとめていました。それぞれの児童がどのようなことをまとめているのかできあがりが楽しみです。

【1・2年生】大きくなってきました

1年生が育てているアサガオは芽が出て、2年生が育てている夏野菜が随分大きくなってきました。

【1年生・アサガオ】

【2年生・夏野菜】

保護者様が学校に来られる際は、校舎の間の中庭で育てていますので、ぜひご覧になってください。児童は毎日水やりを頑張って育てています。

【ねむの木学級】大成功、うまくいったよ

ねむの木学級は、本校の特別支援学級です。少人数で児童の実態に応じた学習を進めています。

ねむの木学級では「ねむの木タイム」と名付けて、自立活動を行っています。5月24日、体育館で運動を取り入れた活動を行いました。

フープを使った動きや新聞で作った棒を使った動きなどを通して、心身の調和的発達の基盤を培う学習を行いました。動きがうまくいったときには、大きな歓声を上げ楽しく学習に取り組んでいました。

【6年生】陸上交歓記録会を開催しました

5月23日、木津第二中学校区の木津川市小学校陸上交歓記録会を開催しました。

コロナ禍で開催できなかった記録会が、今年度から木津川市内の中学校区の小学校ごとに6年生が集まり、開催することになりました。

木津第二中学校区の相楽台小学校、木津川台小学校、高の原小学校の3校の児童が、高の原小学校に集まり、陸上運動を中心としたスポーツの楽しさや喜びを味わう機会、児童の交流を目的として行いました。

開会式では、それぞれの学校紹介を行いました。高の原小学校の紹介では、児童会本部の児童が学校の様子や6年生の学年目標などしっかり伝えてくれました。

共通種目として、「50m走」、「走り幅跳び」の記録を測定しました。

また、交流の場となるようにみんなで楽しく取り組める「玉入れ」を学級対抗で行いました。

大きな声で応援したり、他校の児童ともふれあう機会もたくさんあり、競技を行うだけでなく交流としても有意義な会となりました。

緊急下校の避難訓練をおこないました

5月22日、児童が学校にいる間に暴風雨による警報が発表された場合を想定した緊急に下校する避難訓練を行いました。

5月も下旬になり、6月に入れば梅雨の時期を迎えます。昨年度も6月当初に大雨による臨時休校がありました。非常時に備えて、スムーズにそして安全に対処できるように避難訓練を行いました。

想定したことが起こらないことを祈りますが、1年間に複数回気象警報が発表されます。児童はそれぞれの児童に応じた動きを確認しながら避難訓練を終えることができました。

【3年生】リコーダー講習会

3年生から音楽の学習では、ソプラノリコーダーを使って学習します。初めてソプラノリコーダーを使うにあたって、リコーダーはどんなものか、また正しい指の押さえ方等を講師の先生をお招きし、講習会を行いました。

3年生が使っているよりも随分大きなリコーダーや小さなリコーダーを紹介していただいたときには、あまりの大きさにどよめきが起こりました。また、講師の先生からすてきな音色を聞かせていただいたときには、大きな拍手が起こりました。リコーダーに親しみ、音楽が大好きになる児童が増えることを祈ります。これからしっかり学習していきたいです。

【1・2年生】交通安全教室

5月21日、1・2年生は、京都府木津警察署や相楽交通安全協会の方々をお招きし、安全な歩行の仕方や自転車の乗り方について学びました。

【1年生:安全な歩行】

【2年生:自転車の乗り方】

地域のボランティアの方々もお手伝いいただきました。ありがとうございました。また、自転車を持ってきていただいた保護者様にもお世話になりました。

安全に過ごせるよう、大切な学習を行いました。これからの生活にしっかりいかしてくれることでしょう。

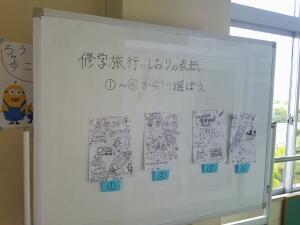

【6年生】修学旅行に向けて

本校の6年生は、6月7日・8日に修学旅行に行きます。6年生は、3週間後に控えた修学旅行に向けて準備をしています。

家庭科の学習では、持参するナップサックを制作しています。昨年度に引き続いて、外部の講師の先生をお招きし、ミシンの使い方を教えていただきながら、一生懸命作っています。もうすぐ完成です。修学旅行に間に合いそうです。

また、教室前のろう下には、しおりの表紙についてお知らせがありました。思い出に残る行事になるよう、しおりの表紙もがんばって取り組んでいます。描いた人の思いが伝わる表紙でした。できあがりが楽しみです。

【1・2年生】学校を探検しました

5月16日、1年生と2年生は、生活科の学習で「がっこうたんけん」をおこないました。

校長室での様子

1年生はようやく学校生活に慣れましたが、まだまだ学校の中には知らない教室や場所がいっぱいあります。「がっこうたんけん」をおこなって、先輩の2年生が1年生に学校のことを教えてくれました。

「べっどは、なんこあるでしょう。」(保健室)

「おさらをみつけよう。」(家庭科室)

「えいごで、『OK』といってみよう。」(ワールドルーム)など

2年生に案内してもらった場所で、1年生はミッションが課せられます。校内12カ所を回り、ミッションがクリアできれば、2年生が1年生のカードにスタンプを押してくれました。1年生はすべてのミッションをクリアし、すべてのスタンプを集めることができたでしょうか。

最後に多目的ホールに集まり、学習のまとめ・振り返りを行い、学習を終えました。

1年生、楽しい探検になりましたね。2年生、お疲れさまでした。

大きく成長した2年生が頼もしく思えました。

【給食】食育の日献立(5月)

5月16日の給食は、食育の日献立でした。

かつお飯、鶏の塩唐揚げ、にらのみそ汁、牛乳

今月の食育の日献立は、高知県の郷土料理でした。高知県では、わらを燃やして、かつおの表面をさっとあぶった「かつおのたたき」が有名です。有名なかつおをご飯に混ぜて、かつお飯として提供されました。また、高知県はかつお以外にも、温暖な気候を利用して「にら」の生産量日本一を誇ります。みそ汁の実として提供されました。みんなでおいしくいただきました。

登下校の安全について考えました

5月15日に、地域班会を開き、登下校時の安全について考えました。

本校では、毎年この時期に登下校時の安全を確保するために、児童の目線に立った「通学路安全マップ」を作成することを通して、学校・児童・保護者のそれぞれの安全・防犯に対する意識を高める取組を行っています。

PTAの地域委員さんにも参加していただき、危険箇所や子ども110番の場所を確認しました。低学年の児童には高学年の児童が優しく教えてくれる場面も見られました。

新しい登校班のメンバーでの登下校が始まって1ヶ月程度たちましたが、今まで以上に自分の身体を守るために安全に意識して行動できるようになってほしいです。

【5年生】調理実習をしました

5年2組は5月15日に、5年1組は5月16日に、家庭科「クッキング はじめの一歩」の学習で、初めての調理実習をしました。

初めての調理ということもあり、器具や道具の使い方など、基本的な調理の仕方を学習しました。

切る、ゆでるなど簡単な調理ですが、5年生は先生から注意点をしっかりと聞き、少し緊張しながらも安全に気をつけて行いました。最後には、「青菜のおひたし」「ゆでいも」としていただきました。

家庭で調理をしている児童もいましたが初めての児童も多かったです。しっかり学んで家庭生活でも活かしてほしいです。

【4・5・6年生】クラブ活動

本校では、前期・後期にわかれ、年間12回クラブ活動を行っています。4年生以上の児童が共通の興味・関心を追求したり、異学年の仲間と協力したりして活動します。

5月14日は、2回目の前期クラブ活動が行われました。

外スポーツ

昔の遊び

マンガ・イラスト

ダンス

パソコン

このほかにも、卓球、バドミントン、バスケ・バレーのクラブがあり、合計8つのクラブがあります。みんな、楽しんで活動していました。

【2年生】野菜の苗を植えました

5月14日、2年生は生活科「おいしい野さいをそだてよう」の学習で、夏野菜の苗を植えました。

ミニトマト、ナスビ、キュウリ、ピーマンから1つ選び、苗を植えて観察しました。葉の形や茎の色など、それぞれの野菜の特徴をしっかり観察し、これから大きく育てようと意欲を高めていました。

大きく育って実がなるのが楽しみですね。しっかり世話をして育ててほしいです。

救急法の講習を行いました

5月も中旬を迎え、暑い日も増えてきました。本校では、1ヶ月後のプール開きや熱中症等の対応も踏まえ、5月13日に相楽中部消防組合消防本部の職員の方々をお迎えし、教職員を対象とした救急法の講習を行いました。

主に、心肺蘇生法とAEDの使用手順について、理論的な話の後、実際に役割分担を行い、実技も含んだ研修を行いました。教職員はみんな緊張感をもって、緊急時に備えて練習を行いました。また、今後心配される熱中症に対する備えについても教えていただきました。

児童が安心して学校生活が送れるよう、さまざまな備えをしっかりと行っていきたいです。

【1年生】えんどう豆のさやむきをしました

1年生は、5月9日にえんどう豆のさやむきをしました。

給食センターの先生からお話を聞き、一生懸命むきました。

児童は、「たいへんだったけれどおもしろかった。」「豆は、つるつるしていた。」「むいたら、豆が5個も6個も入っていて、最高7個も入っていたものがあった。」など、感想を話していました。初めて体験した児童もたくさんいました。

頑張ってむいた豆は、5月10日の給食「春野菜のクリーム煮」の中に入っていました。児童は、自分たちがむいた豆だと実感しながら、いつも以上にしっかりと食べていました。

「1年生を迎える会」を行いました

5月9日に、児童会主催の「1年生を迎える会」を行いました。

高の原小学校では、「オレンジグループ」という異年齢での活動グループがあります。いくつもの房が集まって、丸く1つのオレンジができているように1~6年生が仲良く1つのグループとして活動できるようにという願いからつけられました。

同じオレンジグループの1年生と仲良くできるように、また今年度のオレンジグループのメンバーをよりよく知るためにグループでの活動を行いました。

児童会本部の児童が進行し、1年生の紹介、ばくだんゲームによる1年生への質問タイムなど楽しい時間を過ごしました。

最後に、1年生から在校生にお礼の言葉があり、6年生と手をつなぎ退場しました。

これで、1年生も高の原小学校の児童会の仲間入りです。他学年のお兄さんやお姉さんとも仲良くなり、楽しい学校生活を送ってほしいです。児童会本部を中心に、2~6年生はたくさん準備をしてくれたので、素晴らしい会になりました。

【1年生】初めての図書室利用

5月8日に、1年生は初めて図書室を利用しました。

図書館司書の先生から図書室の利用の仕方や本の借り方などを聞き、本の読み聞かせもしていただきました。

その後、児童が楽しみにしていた本の貸し出しをおこないました。

みんな思い思いの本を選び、楽しそうに本を読んでいました。これから卒業するまでの6年間でたくさんのすてきな本に出会うことを期待します。しっかり活用してほしいです。

体力テストを行いました

5月8日、全校児童が例年行っている体力テストを行いました。

実施種目が8種目ありますが、そのうち5種目を、全校児童でペア学年を決め、順にまわって測定しました。初めて行う1年生も6年生に教えてもらいながら、頑張って取り組みました。

残りの3種目は、学年毎に行います。昨年度より、記録は伸びたのでしょうか。保護者様には、後日集計してお知らせします。

【6年生】税について考えました

5月7日に、税務署、納税協会の方々のご協力のもと、6年生は税金について考える学習を行いました。

6年生では、社会科で税金について学習しています。今回は、税に携わる方々から、どんな税金があるのか、税金が納められなくなるとどんなくらしになるのかなど、税金の大切さや仕組みを学びました。

また、お金に関わること学習ということもあり、見本の1億円を持参いただき、体感としてお金を感じることも行いました。

わたしたちの生活は、税金なしでは考えられません。納めることはたいへんなことですが、税金で支えられている暮らしを考える機会となりました。

【給食】こどもの日献立

5月2日の給食は、少し早めの「こどもの日献立」でした。

ご飯、鶏そぼろ丼の具、玉ねぎのみそ汁、かしわもち、牛乳

5月5日のこどもの日は、「端午の節句」ともいい、5月人形やこいのぼりを飾り、かしわもちやちまきを食べ、男の子の成長と子孫繁栄を願います。かしわもちに使われる柏の葉は、新しい芽が育つまで古い葉が落ちないことから、子孫繁栄の願いが込められています。

かしわもちを喜んでいる児童もいれば、粒あんが苦手だという児童もいました。みんな味わって「こどもの日献立」の給食をいただきました。

【3年生】聞きたいことがあふれてくる

新年度が始まって1ヶ月たちましたが、クラス替えがあったり転入生が加わったりして、児童はまだまだお友だちのことを知らないようです。

3年生は、国語の「もっと知りたい、友だちのこと」で、自分の好きなことなどを発表し、その発表を聞いた児童が質問をして、お友だちのことを知る学習を行いました。

改めて自分のことを紹介するので少し照れくさそうな児童もいましたが、お友だちのことを聞き、また、わからないことやもっと知りたいことを質問して、盛り上がって楽しい学習をしていました。

「質問をしてお話を聞くともっと質問したいことが出てきました。」「今まで知らなかったことがわかって楽しかったです。」と学習を振り返っている児童もいました。

学習の目的は、適切に伝えることやしっかり話を聞き、質問することですが、目的以上にお互いのことを知るすてきな時間となりました。学習を終えて、さらに学級の仲間とのつながりが深まることを期待します。

【給食】八十八夜献立

5月1日の給食の献立は、八十八夜にちなんだ献立でした。

こはん、ちくわのてん茶揚げ、手作りのお茶ふりかけ、具だくさんすまし汁、牛乳

八十八夜とは、春の始まりとされる立春から数えて八十八日目のことをいい、茶つみを始める目安にもされています。木津川市をはじめ、京都府の山城地域では、お茶がさかんに作られています。5月1日は、地元産のてん茶を使った手作りのお茶ふりかけとちくわのてん茶揚げでした。みんなで味わっていただきました。