学校・児童の様子

児童が主体的に学ぶためのICT活用

本校では、昨年度から、GIGAスクール構想で学校に導入されているタブレット端末を中心としたICT機器を授業で効果的に活用するための研究に取り組んでいます。

9月25日(水)、1年1組で生活科の「わたしのはなをそだてよう」の学習で、研究授業を行い、教職員が指導方法について研修を行いました。

1年1組の児童は、アサガオや自分自身の成長を実感する手立てとして、撮りためてきた写真と観察カード等を活用して学習を進めました。1年生ということもあり、タブレット端末の複雑な操作、活用はできませんが、写真等を活用して学習を深めていました。

本校では、他学年についても今回のように授業を参観して協議したり、実際の活用方法を交流したりして、研修を重ねています。

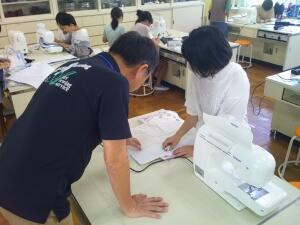

【5年生】初めてミシンを使いました

9月26日(水)、5年生は家庭科の「ミシンでソーイング」の学習で、初めてミシンを使いました。

5年生から始まった家庭科の学習ですが、1学期は針と糸を使った縫い物の学習を行いましたが、2学期はミシンを使ってナップザックを制作します。事前にミシンの安全な使い方等を学んだ後、今回は外部の講師の先生をお招きし、実際に布を縫っていきました。

まっすぐ縫いたいのに、思うように進められない児童やこわごわミシンを使っている児童もいましたが、講師の先生や担任の先生に支援してもらい、随分制作を進めることができました。あと2時間ぐらいで完成するそうです。自分で制作したものが使える日がもうすぐ来ます。完成が楽しみですね。

【2年生】英語を話しました

9月24日(火)の5校時、2年生は外国語の学習を行いました。

本校の1・2年生では、3年生から始まる外国語活動より前に、それぞれ年間10時間程度、英語に親しむための学習を月に1時間程度行っています。

今月は「動物の名前を覚えよう」をテーマに、2年生は英語の学習を行いました。先生が英語で動物を読み上げてカードを取るゲームを行ったり、DVDの映像や音声にあわせて、英単語を読み上げたりと楽しく活動し、英語に親しみました。来月はどんな学習をするのでしょうか。笑顔あふれる学習時間となりました。

【6年生】校外学習に行きました!

6年生は、9月20日(金)に、校外学習としてキッザニア甲子園に行きました。

事前に総合的な学習の時間の学習で、自分の興味のある仕事について学び、計画を立てての校外学習となりました。

キッザニア甲子園では、一人一人が体験したい職業を選んで予約を取り、空いている時間でできるパビリオンを探して色々な職業を体験して回りました。

建物の中には所狭しと実際の企業や店舗が協賛して作られた本物そっくりのお店が並び、実際に料理が作れたり、お客さんの相手をする仕事ができたりとよい体験ができたようでした。

今回のキッザニア甲子園では、自分が興味のある仕事や適性のある仕事だけでなく、いろいろな仕事を体験して今までは見向きもしなかった職業にふれたり、目を向けたりする良い機会になったのではないかと思います。

また、校外学習で経験したことや興味を持った仕事の話などをご家庭でも話題にしていただければと思います。保護者の皆様には、校外学習の準備や体調管理等でお世話になり、ありがとうございました。

ようやく秋の気配が漂ってきました

今週に入り、ようやく朝晩も涼しくなり、過ごしやすくなってきました。日中の熱中症指数も随分低くなり、中間休みには、待ってましたとばかり、児童が運動場で遊ぶ姿も見られました。

先週までの校外学習ウィークを終え、いよいよ今週から運動会に向けての練習や取組が始まりました。運動会まであと4週間です。まだまだ暑さの心配な日もあると思いますので、体調には十分気をつけて充実した日々を過ごし、素晴らしい運動会になるよう指導・支援していきたいと思います。

<1・2年生>

<3・4年生>

<5・6年生>

【4年生】校外学習に行きました!

9月19日(木)、4年生が校外学習で「京都市市民防災センター」と「大阪科学技術館」に行きました。

いつもより早い出発でしたが、さっと並んで出発式を行い、颯爽とバスに乗り込みました。

バスの中ではバスレク係が考えたクイズに答えたり、友だちとお話をしたりと、あっという間に到着の時間になりました。

京都市市民防災センターでは、身の回りで起こる可能性のある災害の状況を体験することができました。

地震、台風(強風)、火災(煙の中の避難・消火)、大雨洪水、土砂災害、等の様々な災害が起こった時にどのようなことになるかという事を、体験することができました。

台風並みの強風や震度7の揺れを体感したり、煙の中での避難や水消火器を使った疑似消火体験など、普段はなかなかできない体験に大喜びでした!

あっという間に6つの体験を終え、今度は大阪へ・・・

到着後、まずは楽しみにしていたお弁当!涼しい室内をお借りして、みんなでワイワイと楽しくお弁当をいただきました。

大阪科学技術館の館内では、色々な科学技術がテーマごとに分けて展示してあり、体験しながら学ぶことができました。

実際に自転車を漕ぎながらクイズやゲームにチャレンジをしたり、体を動かしてまちづくりをするコーナー、雷や深海、水素自動車やエネルギーなど、すでに身近に感じられる物から近い将来身近になってくるであろう物までいろいろな事を楽しみながら学ぶことのできる施設でした!

どちらの施設もとても楽しかったようで、「もっとやりたかった!」「また来たい!」と大好評の様子でした。

保護者の皆さま、お弁当の準備や当日に向けての準備のお手伝いや声掛け等、ありがとうございました。またご家庭でも土産話を話題にしていただければと思います。

【3年生】校外学習に行きました!

9月19日(木)、3年生は校外学習として、高槻市立自然博物館 あくあぴあ芥川と明治なるほどファクトリーにバスに乗って行ってきました。

さすが3年生です。出発式を行い、司会者、挨拶をする人など実行委員が役割を持って進めていました。約束やマナーなどもきちんと確認して、出発しました。

午前中は、あくあぴあ芥川に行き、魚や水生昆虫、里山にいる動物などたくさんの生きものの観察をしました。クイズに回答したり、お気に入りの生き物を見つけてスケッチしたりして、しっかり見学できました。

そして、児童が楽しみにしているお弁当をみんなで食べました。久しぶりのお弁当に大喜びでした。

午後からは、高槻市にある明治なるほどファクトリーに行き、明治のチョコレート製品の製造過程を見学しました。工場の着くと、甘いチョコレートの香りがお出迎えしてくれました。みんな普段食べているお菓子が作られる様子を見学し、感激していました。

様々な見学や体験を通して、たくさんの学びをしました。また、帰りには明治なるほどファクトリーから、お菓子のお土産ももらい、大喜びでした。

保護者の皆さま、ご準備等、ありがとうございました。お家でお子様からの土産話を楽しんでください。

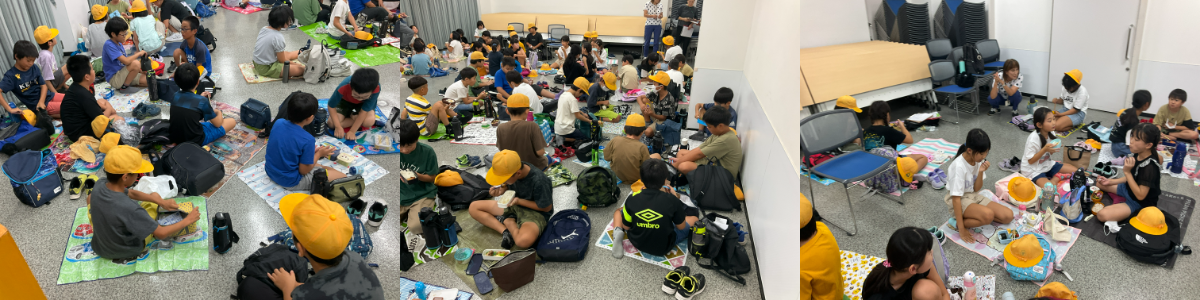

【2年生】キッズプラザ大阪に行ってきました!

9月18日(水)、2年生は校外学習として、バスに乗ってキッズプラザ大阪に行ってきました。

キッズブラザ大阪は、遊んで学べる子どものための博物館です。「時間を守って楽しもう」をめあてに、一日活動を楽しみました。

「なんだろう?」「どうなってるの?」「やってみたい!」そんな不思議や驚きを、自分の目で見て、さわって、新しい発見を楽しみました。

お昼には、児童が楽しみにしていたお弁当を涼しいお部屋でいただきました。作ってくださったお家の方々に感謝し、美味しくいただきました。ありがとうございました!

普段できない校外での体験を通して、たくさんのことを学んだ一日になりました。そして、楽しい思い出もできました。保護者の皆様、ご準備等、ありがとうございました。

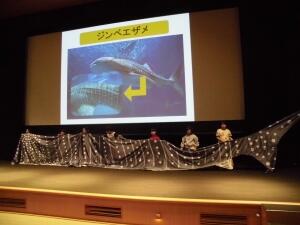

【1年生】海遊館に行ってきました!

9月18日(水)、1年生は校外学習として、バスに乗って大阪の海遊館まで行ってきました。

世界最大級の水族館であり、日本で2番目の大きさの巨大水槽もある海遊館に行って、たくさんの生きものに出会ってきました。

小学校で初めての校外学習ということもあり、楽しみで前日はなかなか寝付けなかった児童もいたようですが、一日みんな元気に楽しむことができました。

また、見学だけでなく「海遊館アカデミー」というお話を聞いたり、体験しながら海遊館の動物たちのお話を聞く機会もありました。

お昼には、児童が楽しみにしているお弁当を食べました。

みんな元気に楽しく学習し、思い出をいっぱい持って帰ってきました。お子様から海遊館でのお話をたくさん聞いていただければと思います。保護者の皆様、ご準備等ありがとうございました。

【5年生】先生にたずねてみました

5年生は外国語科の学習で、友だちや先生のことをよく知るために、できることをヒントにしたクイズを発表することを目標に、先生方にできることやできないことを英語でたずねる聞き取り活動を行っていました。

9月18日(水)、校長室に4名の児童が質問に来ました。

“Can you sing the ABC song?” “Yes,I can.”

“Can you ride a unicycle?” “No,I can't.”

児童は少し緊張しながらも、いくつかの質問をたどたどしい英語で聞いていましたが、話が通じるとうれしそうにメモをとり、コミュニケーションを楽しんでいました。他の先生方にも質問にいっていたようです。

普段の学習で学んだことをできるだけコミュニケーションツールとして生かせるようにいつもと違った形での活動を行っていました。聞き取りしたことを各学級に戻り、発表会が行われます。どんな発表会になるのか楽しみですね。

【1年生】アサガオの種を観察しました

9月17日(火)、1年生は生活科の学習で1学期から育てているアサガオの観察をしました。

夏休み中は、それぞれのご家庭で水やりなどの世話をしていただき、まだまだ咲いているものもあれば、たくさん種がついているものもありました。今回は、種の観察をしました。どんな色や形をしているのかなと熱心に観察していました。タブレットで写真も撮りました。

暑い日が続いていますが、1年生がしっかり育てているのでアサガオは生長し、種ができるまで育ちました。アサガオの生長とととも、1年生の成長も感じられた時間となりました。

1年生の保護者様、暑いに夏になりましたが、夏休み中のアサガオのお世話をありがとうございました。

5年生が校外学習に行きました

9月14日(金)、5年生が全校のトップバッターとして校外学習へ行きました。行き先は京都市内にある「三菱自動車工業 京都製作所」と「漢字ミュージアム」です。

午前中に行った三菱の工場では、最初に説明を受けてから工場の見学へ行きました。工場の中では、車に積まれるエンジンが作られており、1人1つずつイヤホンをお借りして、色々な所の説明を聞かせていただきました。

溶かしたアルミを冷やして固めた部品が、少しずつ工場を進むにつれてきれいに磨かれ形が整ったり、色々な部品が組み合わされたりしていく様子や、組み立てに使う機械に自動で部品を運ぶ機械など、普段何気なく乗っている車に積まれているエンジンの作られ方を間近で見学させていただくことができました。

見学の後は質問に答えていただいた後、部屋をお借りしてお弁当タイム!みんなお家の方に作っていただいたお弁当をおいしそうに食べていました。パンフレットの他にも、お水やトミカなどたくさんのお土産をいただき、大喜びの様子でした。

午後からは、バスで移動して漢字ミュージアムへ行きました。バスを降りて、円山公園や八坂神社の境内の中を通って漢字ミュージアムへ向かいました。

漢字ミュージアムでは、自分の名前を万葉仮名やひらがな・カタカナの元となった漢字で表すことのできるスタンプがあったり、タッチパネルを使って漢字の起源や成り立ちについて遊びながら学ぶことができたり、自分たちの体で漢字の形を作って撮影することができたりと、とても楽しみながら活動していました。

お弁当のや持ち物の準備等、保護者の皆様にはたくさん声かけやお手伝いをしていただきありがとうございました。帰ってから3連休の間に土産話は聞いていただけたでしょうか?

今回の校外学習で実際に体験して学んだことが、今後の学校での学びにもつながるとよいですね。

【4年生】家族の一員として考えました

9月13日(金)、4年生は道徳の学習で「家族の一員として」という教材を通して、家族の協力について考えました。

資料を読み取り、主人公の「ぼく」の心情を考えることを通して、家族は、一人一人が家族の一員としての役割を果たすことによって楽しい家庭生活が実現していることに気づき、積極的に家族と関わり楽しい家庭生活を築いていこうとする意欲を育てることをめざして学習を進めました。

学習の振り返りの感想では、これから家族の一員としてできることをがんばっていきたいと書いていた児童が多くいました。

4年生の保護者様、今日から児童の家庭でのがんばりが見られるかもしれません。家族の一員としてがんばる姿に期待してください。

【給食】十五夜献立(9月)

9月12日(木)の給食の献立は、十五夜には一足早いですが、「十五夜献立」でした。

ひじきご飯、ちくわの磯辺揚げ、月見汁、十五夜ゼリー、牛乳

今年の十五夜は9月17日で、1年の中でもっとも空がすみ渡り、月がきれいに見えることからお月見が行われてきました。ちょうどこの頃に、サトイモやサツマイモなどのイモ類がとれることから、十五夜は「いも名月」とも呼ばれています。今日の月見汁には、サトイモや満月に見立てた白玉団子が入っていました。しっかりとよくかんで食べました。今日はデザートのかわいいゼリーもあり、児童は大喜びでした。

がんばる児童会発表会

今年度も、もうすぐ折り返しの時期を迎えようとしています。5・6年生による委員会活動も10月から後期のメンバーに代わり、活動が始まります。

そんな中、児童会の中心となって活動している本部役員の引継セレモニーとして、「がんばる児童会発表会」が9月11日(水)に行われました。

1学期の終わり頃から5・6年生の各学級では、どんな児童会にしたいかという視点で話し合い、クラスの代表として本部役員立候補者を選出しました。本部役員に立候補した児童は、各クラスの話し合いの内容や実現させたいこと、自分自身の長所や抱負などを発表しました。力強い言葉に、全校児童から大きな拍手をもらい、承認してもらいました。

児童会本部役員を中心に、楽しく充実した児童会活動を行い、さらに高の原小学校がよりよくなっていくことを応援したいです。前期児童会本部役員さん、お疲れさまでした。後期本部役員さん、がんばってください。

【3年生】健康について考えました

3年1組では、9月10日(火)に初めて保健の学習を行いました。保健の学習は、3年生から始まり、3・4年生で年間4時間程度、5・6年生で年間8時間程度実施しています。

先週から来校している教育実習生が授業を行いました。3年生の児童が普段何気なく聞いている「健康(けんこう)」ということについて考えました。そして、健康でいるために大切なこと、これから気をつけたりがんばっていきたいことを考えました。

「早寝、早起きをがんばりたい」

「外で遊んで元気な体を作りたい」

「手洗いうがいをする」

といった感想が書かれていました。学習で学んだことをしっかり今後の生活につなげていってほしいです。

3年生児童は集中してがんばっていましたが、「教師の卵」である実習生も授業準備をしっかり行い、落ち着いて授業を行っていました。

新しい本が入りました

朝晩は随分涼しくなってきましたが、まだまだ日中は暑い日が続いています。連日、熱中症指数が高く、休み時間の運動を制限することも多いです。

そんな中、図書室に新しい本が入り、外で遊べない日には図書室が賑わっています。

熱心に新しい本を読みこんでいる児童もいれば、図書室のすみっこで本を読みながら、休み時間を堪能している児童もいます。暑い中では学校の中の「オアシス」となっています。この機会に、読書を楽しむのもいいですね。

楽しみな給食!

2学期の給食が始まり1週間が経ちました。9月5日(木)は、児童が楽しみにしていた献立でした。

チャーハン、とびうおの唐揚げ、わかめスープ、牛乳

とびうおは、九州などの地域で「あご」とも呼ばれています。「あごが外れるほど美味しいから」など由来は様々ですが、身は弾力があり、濃い旨みが特徴です。とびうおは、刺身や焼いて食べるだけでなく、この旨みをいかして「あごだし」と呼ばれるだし汁としても使われています。今日の給食では、唐揚げとして登場しました。みんな大喜びで食べていました。

給食当番さんや給食委員さんもがんばってくれています。いろいろな人達に支えられて提供していただいている給食ですが、毎日美味しくいただけることに感謝し、これからも楽しみにしていきたいです。ごちそうさまでした!

【3年生】すてきなひまわりが咲きました

3年生は、図工の学習でひまわりの絵を描きました。

暑い中でも咲いているひまわりを、色鮮やかに描くことができていました。

すてきな花園が3年生の教室にできあがりました。参観にお越しいただく保護者様は、ぜひご覧ください。

避難訓練を行いました

9月3日(火)、地震を想定した避難訓練を行いました。

南海トラフ巨大地震の発生など、地震に対する不安が高まる中、避難訓練を行いました。例年、防災の日(9月1日)にちなんで、この時期に地震を想定した避難訓練を行っています。児童は、担任の事前指導を受け、真剣な面持ちで避難することができました。

普段から様々なことを想定し、備えていることでいざという時に、適切な行動がとれます。今後も地震を始め、様々な災害等に備えて訓練を行いたい思います。次回は11月に不審者の侵入を想定した訓練を行う予定です。