学校・児童の様子

最後のオレンジ遊び

3月6日(木)に、今年度最後のオレンジ遊びがありました。

最後のオレンジ遊びは、5年生が遊びの企画・進行を行いました。昨日までの雨も上がり、子どもたちは、1~6年生でのグループで思う存分遊びました。きっと6年生の思い出の1つとなったことでしょう。

最後に、1~5年生で作成した寄せ書きを6年生にプレゼントとして贈りました。6年生は少し照れくさそうに受け取っていましたが、喜んでいました。1~5年生、ご苦労様でした。6年生、今まで全校児童を引っぱってくれてありがとう。

【給食】ひなまつり献立

3月になりました。まだまだ寒い日が続きそうですが、気が付けば今年度も3週間程度となりました。学校では、1年間のまとめをしっかりと行い、そして振り返り、次年度に向けての準備をしていきたいです。

さて、3月3日はひなまつりの日です。3月3日(月)の給食は、ひなまつり献立でした。

ちらし寿司、あじのごまみそ焼き、菜の花のすまし汁、牛乳

ひなまつりは、「桃の節句」とも呼ばれ、女の子の健やかな成長と幸せを願う行事です。ひなまつりに食べられるものはたくさんありますが、今日はお祝いの席でよく食べられている「ちらし寿司」でした。また、すまし汁には京野菜の一つである「花菜」が入っていました。少しほろ苦く、春の訪れを感じさせてくれる食材です。味わっていただきました。

【6年生】ネットトラブルを防ぐために

2月27日(木)に、6年生はネットトラブル対策講座を受講しました。

京都府警察ネット安心アドバイザーをお招きし、インターネットの危険性や情報モラルについて、スライドを使って解説していただきました。インターネットが身近な時代になり、便利になった反面、危険や自己責任も大きくなってきています。小学校卒業を前にして、専門家の講師の先生からお話を聞き、学び多き時間となりました。

全力・協力・なわとびチャレンジ

2月26日(水)から2月28日(金)まで、保健体育委員会主催の「全力・協力・なわとびチャレンジ」を行っています。

2月になっても寒い日が続いていますが、そんな中でもなわとびで元気よく運動できるように、企画してくれました。早速、2月26日(水)の中間休みや昼休みには多くの児童が集まり、なわとびにチャレンジしています。3日間で、全校児童が50,000回目指して取り組んでいます。さあ、何回とべるでしょうか。みんなで力を合わせて取り組み、寒さに負けない元気な体を作りましょう。

新年度に向けてスタート!

2月26日(水)5校時に地域班会を行いました。

来年度の登下校の班編成に関係ある話を進めるため、PTAの地域委員さんにも同席してもらいました。

新しい登校班のメンバーの確認や班長・副班長の選出を行った後、今まで1年間頑張ってくれた班長や副班長をねぎらいました。

責任を持って頑張ってくれた班長さん、副班長さんおつかれさまでした。明日からは新登校班で登校します。新しい班長さん、副班長さん、頑張ってくださいね。

「文集いずみ」発表会

本校では、相楽地方の小学校21校で作られている文集「いずみ」に掲載されている児童の作文を、全校児童に放送する取組を行っています。

2月21日(金)から発表会が始まりました。初日は、6年生が発表しました。

発表児童は緊張した様子でしたが、素晴らしい作品を全校児童に発表してくれました。

作文を書くことも大切な学習ですが、他の児童の素晴らしい作品を聞くこと、また聞いてその良さを次の作品に生かしていくことも大切です。3月6日まで6年生から1年生まで順に発表してくれます。これから、朝の時間が楽しみです。

6年生への感謝の気持ちを込めて

2月20日(木)、全校児童が一堂に会し、6年生を送る会を行いました。

6年生の入場から始まりました。

6年間の思い出や中学校で頑張りたいことなどを、一人一人力強く発表していました。

次に、学年毎に在校生から呼びかけや歌などを発表しました。

最後にこの送る会の中心となって進めてきてくれた5年生が発表しました。

6年生からは、それぞれの学年へのメッセージとすてきな歌のお返しがありました。6年生の気持ちが伝わり、在校生は6年生の発表に引き込まれていました。

最後に、在校生から5年生が中心となって朝の時間を使って練習した歌の贈り物がありました。みんな、6年生のことを思って一生懸命歌っていました。「何もわからずただ ついていけばいいと 甘えてばかりの日々はながれるようにすぎさって・・・」

6年生は、同じオレンジグループの1年生と一緒に退場しました。

お別れする寂しい気持ちもいっぱいですが、在校生はしっかりと感謝の気持ちを伝えることができました。6年生、最高学年として今まで高の原小学校を引っぱってくれて、ありがとうございました。

卒業式まで、6年生が学校に来るのも今日を入れて19日となりました。残りの日々を大切にすごして欲しいです。

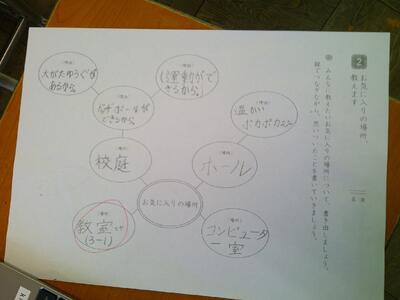

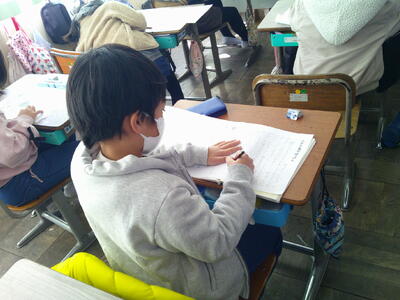

【3年生】お気に入りの場所、教えます

2月17日(月)、3年生は国語「お気に入りの場所、教えます」の学習で、学校のお気に入りの場所の取材活動や、発表するために組み立てを考えて、発表メモを作る学習を行っていました。

3年間過ごした学校のお気に入りの場所をしっかり伝えられるように準備を進めています。今年度もあとひと月余りで終わります。3年生が修了すれば、小学校生活も折り返しです。学習に取り組んでいる様子からも3年間の成長を感じられました。

【給食】バレンタイン献立

2月14日(金)の給食は、バレンタインデーにちなんで、バレンタイン献立でした。

ココア揚げパン,冬野菜のポトフ,レモン風味のサラダ,牛乳

バレンタインの発祥地はイタリアで、日本でチョコレートを贈るようになったのは、1970年代ごろからです。アメリカやヨーロッパでは、男女関係なく親しい人に花やカードを贈るそうです。今日の冬野菜ポトフには、ハートの形をしたにんじんが各クラスに2個ずつ入っています。探しながら、楽しんで給食をいただきました。

今年度最後の参観日でした

2月13日(木)は、4・5・6年生の学習参観、学級懇談会でした。

【6年生】

【4年生】【5年生】

4・5年生は、総合的な学習の時間で学んだことの発表、6年生は小学校生活最後の参観ということもあり、保護者へのメッセージや歌、合奏などを発表しました。児童の発表を見て、涙ぐんでおられる保護者もおられました。学習の成果や児童の成長をしっかりと見ていただけたのではないでしょうか。

お忙しい中、学習参観また、学級懇談会にご参加いただき、ありがとうございました。

力作ぞろいです

2月12日(水)から、本校で相楽地方教育美術展覧会巡回展が開催されています。相楽地方の小学生の絵画作品が一堂に集まり、鑑賞できる機会になっております。

力作ぞろいです。本校の児童のほかにも、近隣の園児たちも鑑賞する予定です。下記の日時にて開催しておりますので、保護者の皆様もこの機会に児童の素敵な作品をご覧ください。また、4・5・6年生の保護者様は、学習参観時も展示していますのであわせてご覧いただけます。

<日時>

2月12日(水)9:00~16:00

2月13日(木)9:00~16:00

2月14日(金)9:00~10:30

<場所>

体育館

※ 学校に入られる前に、玄関のインターホンでお知らせしていただき、直接体育館へお越しください。

教師になるために、がんばってます

本校は、京都府「教師力養成講座」教育実践演習校として、毎年教員を目指す学生を受け入れて、演習を行っています。今年度も3名の学生がやってきました。教育実習よりも長い期間(2月4日~5月14日)学校に滞在し、児童への指導や関わり方を勉強します。大学卒業時には、即戦力となって教員になってくれることでしょう。

配属された学年・学級に入り、学習支援を行ったり、担当の先生の指導を参観したりしています。学生たちはみな、熱心に取り組んでおりますので、京都府の取組にご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

【6年生】薬物乱用防止教室を開催しました

2月5日(水)に、6年生は本校の学校薬剤師辻村先生をお招きし、薬物乱用防止教室を開催しました。

日常で使用する薬の正しい飲み方を教えていただいたり、違法薬物についてのことやすすめられた時の断り方などを動画を見ながら教えていただいたりしました。短時間でしたがポイントを絞ってわかりやすく説明していただきました。また、最近よくニュース等でも取り上げられているオーバードーズについても教えていただきました。

児童は、真剣に食い入るようにお話を聞き、児童の質問にも丁寧に説明していただき、たくさんのことを学ぶことができました。自分の身を守るためにも、また周りの人たちを守るためにも、しっかり学んだことを実践してほしいです。

【3年生】クラブ見学をしました

2月4日(木)、3年生は来年度から参加することになるクラブ活動の見学をしました。

クラブ活動の様子を見学することで、来年度のクラブ活動への意欲を高めるとともに、どのようなクラブがあるのかがわかり、クラブを選択しやすいようにするために行いました。

クラブの代表の児童が丁寧に活動の様子を説明してくれていました。3年生は、「このクラブ入りたいな。」「このクラブおもしろそう。」と楽しみな様子が見られました。4月が待ち遠しそうです。

みんなで楽しいひと時を過ごしました

2月5日(水)、朝の時間にキッズモーニング(児童集会)を行いました。

今回は、学校や先生についてのクイズをみんなで考えるという活動でした。回答担当の学年児童は、ドキドキしながら回答していました。

最後に、今年度復活した「児童会の歌」をみんなで歌いました。児童会本部の児童は、企画・準備・進行とよく頑張っていました。

寒さが厳しい朝の時間でしたが、寒さが吹き飛び、みんなで楽しいひと時を過ごすことができました。

6年生を送る会に向けて

本校では、2月20日(木)に6年生を送る会を行います。最高学年のリーダーとして児童会活動等を牽引してきてくれた6年生を、1~5年生が感謝の気持ちを伝える会になります。5年生を中心に準備を進めて取り組んでいます。

1月30日(木)の昼休みに、代表委員会を行い、5年生の実行委員から各学年に送る会の提案をしました。

2月4日(火)始業前に、送る会で歌う歌の練習をしました。5年生が緊張しながらも下級生を指導してくれています。

5年生は、あと2か月後には6年生となり、最高学年となります。取組のリーダーとなる5年生の頑張りに期待します。

【給食】節分献立

2月3日(月)は、節分の日より一日遅くなりましたが、節分献立でした。

ご飯、いわしの梅煮、大根とひじきの炒り煮、具だくさんすまし汁、牛乳

節分は、「季節を分ける」と書くように、季節の変わり目を表しています。今では、一年の始まりである「立春」の前日のことだけを節分と言うようになりました。節分にいわしや福豆を食べることで災いをもたらす邪気を払い、新しい年の健康を願います。それにちなんで、給食では、いわしの梅煮と大豆とひじきの炒り煮が登場しました。みんなで味わっていただきました。

給食感謝の集い

2月に入りました。暦の上では「立春」ですが、まだまだ寒い日が続いています。生活環境委員の児童が描いているポスターが、2月のものになりました。

2月3日(月)、本校の給食週間の最終日に、給食感謝の集いを開催しました。

給食センターから栄養教諭の先生をお招きし、学校給食の歴史や給食が安全に配膳ができるように気を付けていかなくてはならないことなどを教えていただきました。また、後半は給食委員さんからの劇を通した給食の献立の間違い探しをしました。

最後に、寄せ書きなどのプレゼントを栄養教諭の先生や給食配膳員さん、用務員さんに手渡し、感謝の気持ちを伝えました。

すこし寒い中でしたが素敵な集いとなりました。給食委員さん、おつかれさまでした。よくがんばっていました。今日からの給食が一層おいしく、感謝しながら食べられそうです。

給食週間です

高の原小学校では、1月24日(金)~2月3日(月)を給食週間として、給食や食に関する取組を行っています。1年生から6年生まで学年ごとに食に関する学習を行いました。

【1年生:おはしの正しい使い方を知ろう】

1年生は、おはしの正しい使い方や持ち方を学びました。正しい持ち方でつかむことは難しそうな児童もいましたが、がんばってつかんでいました。

【5年生:和食のよさを知ろう】

5年生は、何気なく食べている和食のよさを再認識しました。「一汁三菜」という言葉を初めて知った児童もいました。

2年生は「やさいのひみつをしろう」、3年生は「魚の上手な食べ方を知ろう」、4年生は「体によいおやつの食べ方について考えよう」をテーマに学習しています。

また、学習の感想を給食委員会の児童が、給食時間に校内放送してくれました。

来週の2月3日(月)には、給食センターの栄養教諭の先生をお招きし、給食感謝のつどいを行います。5・6年生の給食委員の児童も活躍します。取組を通じて、食に関して関心を持ち、今後の生活に生かしてほしいです。

【3年生】たから島のぼうけん

1月29日(水)、3年生は国語の学習でお話づくりをしました。

教科書にある「たから島の地図」から想像を広げ、物語の組み立てを考え、様子がよく伝わるように物語を書いています。

冒険に登場する人物やどんな出来事が起こるのか考え、想像を広げていました。夢中になってもくもくと描き続けている児童もいます。書くことも楽しいですが、友だちの作品を読むことも楽しいです。出来上がりが今から楽しみです。