学校・児童の様子

インフルエンザが流行しています

本校では、先週末からインフルエンザに罹患している教職員、児童が急増しています。

現在、学級閉鎖を行っている学級があります。学校では、換気や手洗い・うがい等を行い、感染が広まらないように十分注意しておりますが、ご家庭でも児童の健康観察を含めて、ご配慮ください。

また、10月5日(木)に予定していました4年生の校外学習は、児童の健康状況等を考慮し、延期としました。4年生の保護者の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。延期した日程については、決まり次第お知らせいたします。なお、10月5日(木)は給食が止まっているため、4年生はお弁当が必要になります。学校で通常通りの学習となります。お手数をおかけしますが、ご準備よろしくお願いします。

現在、学級閉鎖を行っている学級があります。学校では、換気や手洗い・うがい等を行い、感染が広まらないように十分注意しておりますが、ご家庭でも児童の健康観察を含めて、ご配慮ください。

また、10月5日(木)に予定していました4年生の校外学習は、児童の健康状況等を考慮し、延期としました。4年生の保護者の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。延期した日程については、決まり次第お知らせいたします。なお、10月5日(木)は給食が止まっているため、4年生はお弁当が必要になります。学校で通常通りの学習となります。お手数をおかけしますが、ご準備よろしくお願いします。

学びの秋です

2年生は、いっしょうけんめい算数プリントをおこない、

計算力アップを目指して、がんばってます。

6年生は、校内のお気に入りの場所を描いています。

6年間過ごしたお気に入りの場所はどんなところかな。

3・4年生は、いよいよ運動会に向けて練習開始。

4年生は、3年生の手本になるよう、がんばっていました。

10月になりました

さわやかな季節がやってきました。例年以上に暑かった9月が終わり、10月になりました。

いよいよ、運動会の練習が本格的にスタートします。

さわやかな秋晴れの元、子どもたちの歓声が運動場から、聞こえてきます。

5・6年生の練習が始まりました。

今年はどんな運動会になるのでしょうか。楽しみです。

いよいよ、運動会の練習が本格的にスタートします。

さわやかな秋晴れの元、子どもたちの歓声が運動場から、聞こえてきます。

5・6年生の練習が始まりました。

今年はどんな運動会になるのでしょうか。楽しみです。

心を込めて

2学期の最初の頃に作成した焼き物の作品が焼き上がり、1年生から4年生までは色つけをしました。

丁寧に色を付けていきました。

みんななかなかのできばえに、大満足でした。

できあがりが楽しみですね。

丁寧に色を付けていきました。

みんななかなかのできばえに、大満足でした。

できあがりが楽しみですね。

歯みがき、大切だね

2年生は、9月28日(木)に学校歯科医の渡邉先生、歯科衛生士の打田さんに来校いただき、歯みがき巡回指導を行いました。

歯科衛生士の先生から、歯みがきの仕方を教えていただきました。

ポイントは、第一大臼歯の磨き方です。虫歯になりやすい歯なので特に注意。

教えていただいたみがき方で、早速やってみました。

お家に帰っても忘れずがんばります。

歯科衛生士の先生から、歯みがきの仕方を教えていただきました。

ポイントは、第一大臼歯の磨き方です。虫歯になりやすい歯なので特に注意。

教えていただいたみがき方で、早速やってみました。

お家に帰っても忘れずがんばります。

実りの秋を迎えています

校庭の木々や草花も秋を迎えています。

どんぐりが大きくなってきました。

5年生がペットボトルで育てている稲の穂が出て、もうすぐ収穫の時期です。5年生は、夏休み中、家に持ち帰り大切に育ててきました。

5年生の児童の中には、自由研究のテーマとして観察を続けていた児童もいました。

季節の移り変わりに目をやり、秋の深まりを楽しみたいですね。

9月29日(金)は、中秋の名月です。お月さんを見られるでしょうか。楽しみです。

どんぐりが大きくなってきました。

5年生がペットボトルで育てている稲の穂が出て、もうすぐ収穫の時期です。5年生は、夏休み中、家に持ち帰り大切に育ててきました。

5年生の児童の中には、自由研究のテーマとして観察を続けていた児童もいました。

季節の移り変わりに目をやり、秋の深まりを楽しみたいですね。

9月29日(金)は、中秋の名月です。お月さんを見られるでしょうか。楽しみです。

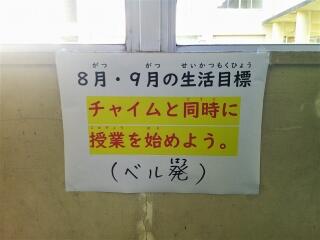

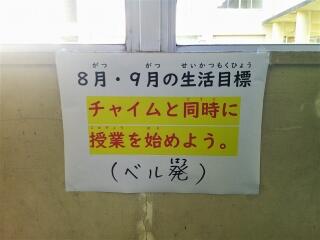

みんな、頑張ってます!

8・9月の生活目標は、「チャイムと同時に授業を始めよう。(ベル発)」です。

廊下に、生活目標を掲示し、意識して取り組んでいます。

また、放送委員会が「はしらずもどれベル発大作戦」と題して、目標が達成できるように、中間休み終了5分前に呼びかけの放送をかけ、チャイムが鳴る前まで音楽を流したり、点検表を活用したりして取り組んでいます。

9月も下旬になり、児童は意識して学習に向かい、きちんと毎日の習慣となってきています。当たり前のようなことですが、大切なことですね。

45分間の学習時間を有効に活用するためにも、またしっかり休み時間とのけじめを付けて学習するためにも、これからも意識していきたいです。

廊下に、生活目標を掲示し、意識して取り組んでいます。

また、放送委員会が「はしらずもどれベル発大作戦」と題して、目標が達成できるように、中間休み終了5分前に呼びかけの放送をかけ、チャイムが鳴る前まで音楽を流したり、点検表を活用したりして取り組んでいます。

9月も下旬になり、児童は意識して学習に向かい、きちんと毎日の習慣となってきています。当たり前のようなことですが、大切なことですね。

45分間の学習時間を有効に活用するためにも、またしっかり休み時間とのけじめを付けて学習するためにも、これからも意識していきたいです。

すてきな音色に誘われて

ずいぶん、朝夕が涼しくなり、秋らしくなってきました。9月もあと1週間で終わりです。

先週の金曜日(9月22日)、音楽室からすてきな音色が聞こえてきました。音楽室に行ってみると4年生が、音楽の学習で琴を使い、「さくら さくら」を演奏していました。

つめの付け方や座り方等、児童にとって初めてでわからないこともたくさんありましたが、学習を通して身に付け、演奏できるようになってきました。普段聞いたことのあるような琴の音色になっています。習得の速さにも驚かされます。

琴は、木津第二中学校からお借りしました。伝統的な楽器を使っての学習です。4年生児童は、音楽の学習をするとともに、日本の伝統文化を理解する貴重な機会となっています。

先週の金曜日(9月22日)、音楽室からすてきな音色が聞こえてきました。音楽室に行ってみると4年生が、音楽の学習で琴を使い、「さくら さくら」を演奏していました。

つめの付け方や座り方等、児童にとって初めてでわからないこともたくさんありましたが、学習を通して身に付け、演奏できるようになってきました。普段聞いたことのあるような琴の音色になっています。習得の速さにも驚かされます。

琴は、木津第二中学校からお借りしました。伝統的な楽器を使っての学習です。4年生児童は、音楽の学習をするとともに、日本の伝統文化を理解する貴重な機会となっています。

【6年生】校外学習に行ってきました

6年生は、9月21日(木)に、校外学習でキッザニア甲子園に行きました。

出発前に総合的な学習の時間の学習で、自分の興味のある仕事や適性のある仕事について学び、計画を立てての校外学習となりました。

出発前に総合的な学習の時間の学習で、自分の興味のある仕事や適性のある仕事について学び、計画を立てての校外学習となりました。

キッザニア甲子園では、一人一人が体験したい職業を選んで予約を取り、空いている時間でできるパビリオンを探して色々な職業を体験して回りました。

建物の中には所狭しと実際の企業や店舗が協賛して作られた本物そっくりのお店が並び、実際に料理が作れたり、お客さんの相手をする仕事ができたりと良い体験ができたようでした。

すき間時間を活用して買い物をしたり、銀行口座を開設したり・・・と、一人で最大限時間を有効活用している人、グループで相談しながら回っている人など、それぞれが時間の使い方を考えながら体験をして回っていました。

思ったよりも空いており、希望の仕事を体験できた子も多くいたようです。

今回のキッザニア甲子園では、自分が興味のある仕事や適性のある仕事だけでなく、色々な仕事を体験して今までは見向きもしなかった職業に触れたり、目を向けたりする良い機会になったのではないかと思います。

また、校外学習で経験したことや興味を持った仕事の話などをご家庭でも話題にしていただければと思います。

保護者の皆様には、校外学習の準備や体調管理等でお世話になり大変ありがとうございました。

今日の給食「州見台小献立②」

9月22日(金)の給食の献立は、昨日に引き続き州見台小学校の6年生が外国語の学習で考えた、みんなに食べてほしいメニューでした。テーマは「Smile pasta plate ~笑顔になりたい人のための食事~」です。

小型パン、ミートスパゲティ、にんじんのマリネ、オレンジゼリー、牛乳

にんじんのマリネは、さっぱりと食べやすい新メニューでした。花型カップのオレンジゼリーも楽しんでいただきました。オレンジ色が鮮やかな献立でした。

小型パン、ミートスパゲティ、にんじんのマリネ、オレンジゼリー、牛乳

にんじんのマリネは、さっぱりと食べやすい新メニューでした。花型カップのオレンジゼリーも楽しんでいただきました。オレンジ色が鮮やかな献立でした。

【5年生】校外学習に行ってきました

5年生は、9月21日(木)に、校外学習で三菱自動車工業京都製作所と漢字ミュージアムに行ってきました。

三菱自動車工業京都製作所では、動画を見ながら工場の方のお話を聞きました。

また、実際にエンジンが組み立てられているところも見学しました。

三菱自動車工業京都製作所では、動画を見ながら工場の方のお話を聞きました。

また、実際にエンジンが組み立てられているところも見学しました。

その後、午後からの見学先近くの円山公園でお昼を食べました。

天候を心配していましたが、何とかみんなでおいしいお弁当をいただくことができました。5年生は、日頃の行いが・・・ですね。よかったです。

午後からは、漢字ミュージアムに行きました。

たくさんの展示物を見学したり、体験したりして漢字の世界にどっぷりと浸ることができました。今まで以上に漢字に興味を持ってくれたことでしょう。

保護者の皆様、お弁当や持ち物のご準備、体調管理等お世話になりました。5年生は元気に校外学習に行ってきました。

今日の給食「州見台小献立①」

9月21日と22日の給食は、昨年度、州見台小学校の6年生が外国語の学習で考えた、みんなに食べてほしいメニューでした。

麦入り炊き込みご飯、カオマンガイの具、コンソメスープ、牛乳

9月21日のテーマは、「Healty and nutritious Khaomngai set」(健康で栄養たっぷり麦入りカオマンガイ)です。カオマンガイとは、タイ料理の一つで、鶏のスープで炊いたご飯の上にゆでたり蒸したりした鶏肉をのせ、甘辛いタレをかけていただく料理です。麦には食物繊維をたっぷり含まれるので、体の調子を整えてくれます。

5・6年生は校外学習でいませんでしたが、みんなで味わっていただきました。

麦入り炊き込みご飯、カオマンガイの具、コンソメスープ、牛乳

9月21日のテーマは、「Healty and nutritious Khaomngai set」(健康で栄養たっぷり麦入りカオマンガイ)です。カオマンガイとは、タイ料理の一つで、鶏のスープで炊いたご飯の上にゆでたり蒸したりした鶏肉をのせ、甘辛いタレをかけていただく料理です。麦には食物繊維をたっぷり含まれるので、体の調子を整えてくれます。

5・6年生は校外学習でいませんでしたが、みんなで味わっていただきました。

【2年生】校外学習に行ってきました

2年生は、9月20日(水)に、校外学習でキッズプラザ大阪に行ってきました。

校外学習のめあては「時間を守って、楽しもう」でした。児童は班行動をし、班のリーダーが腕時計をつけ、みんなで声を掛け合いながら、時間を守り行動できました。すばらしいですね。

大きな遊具やシャボン玉、レジ打ち体験、科学体験などたくさんの体験をすることができました。

「おいしすぎる!!」とみんな笑顔で食べていました。お弁当、最高でした。

みんな無事に学校へ帰ってきました。最後に代表の児童の締めの挨拶を聞きました。今回の学びをこれからの学校生活にいかしてくれるようです。

保護者の皆様、お弁当や持ち物のご準備、体調管理等お世話になりました。

【1年生】校外学習に行ってきました

1年生は、9月20日(水)に、校外学習で京都水族館に行ってきました。

最初に、大きなオオサンショウウオが子どもたちを出迎えてくれました。

本物を見て、その大きさにびっくりしていました。

いろいろな魚や海洋生物を見学しました。

ペンギンのかわいい動きに、子どもたちは大喜びでした。

そして、お待ちかねの昼食です。

お弁当をみんなで食べました。ごちそうさまでした。

最後に、近くの公園で遊びました。

見学もいいけれど、みんなで遊ぶのも楽しいね。

保護者の皆様、お弁当や持ち物のご準備、体調管理等お世話になりました。1年生は元気に校外学習に行ってきました。

【3年生】校外学習に行ってきました

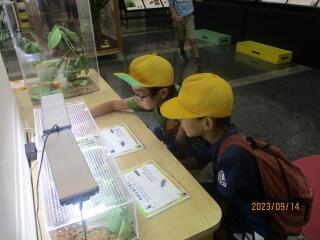

全校のトップを切って9月14日(木)に3年生が秋の校外学習に行ってきました。

午前中は、伊丹市子ども文化科学館にいきました。企画展示の体験のあと、プラネタリウムで夏の星座を見ました。子どもたちの知的好奇心を刺激し、楽しいひとときを過ごしました。もう少し時間がほしかったぐらいです。

午前中は、伊丹市子ども文化科学館にいきました。企画展示の体験のあと、プラネタリウムで夏の星座を見ました。子どもたちの知的好奇心を刺激し、楽しいひとときを過ごしました。もう少し時間がほしかったぐらいです。

昼食後、伊丹スカイパークで飛行機を見ました。

大きな飛行機に圧倒されましたが、みんな大喜びでした。

午後からは、伊丹市昆虫館へ。いろいろな昆虫を観察したり、展示見学を通して昆虫の知らないことをたくさん知ることができました。

普段の学校では学べない貴重な体験でき、充実した校外学習となりました。

保護者の皆様、お弁当など様々な準備や体調管理等、お世話になりました。

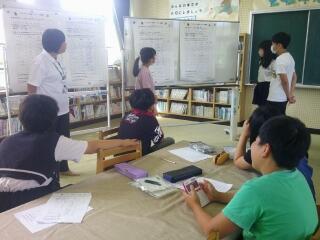

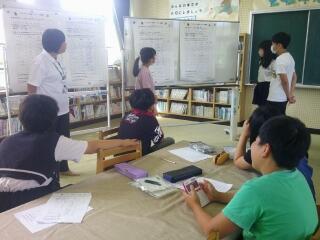

大井手用水ってすごい

4年生は、社会科「地いきの発てんにつくした人々」で、加茂町の瓶原を流れる大井手用水について学習しています。

9月14日(木)に、大井手用水に携わっておられる瓶原土地改良区の2名の方々をお招きし、歴史的なお話や用水路を作った人々の工夫や努力を聞かせていただきました。

また、実際に全体像がわかるジオラマを持ってきていただき、用水路の作りや水の流れを教えていただきました。

難しいお話もありましたが4年生は真剣に話を聞き、先人の暮らしをよくするための願いや努力を知り、そして今も受け継がれ大切に守り続けておられる地域の方々の思いや苦労を学ぶ貴重な機会となりました。

9月14日(木)に、大井手用水に携わっておられる瓶原土地改良区の2名の方々をお招きし、歴史的なお話や用水路を作った人々の工夫や努力を聞かせていただきました。

また、実際に全体像がわかるジオラマを持ってきていただき、用水路の作りや水の流れを教えていただきました。

難しいお話もありましたが4年生は真剣に話を聞き、先人の暮らしをよくするための願いや努力を知り、そして今も受け継がれ大切に守り続けておられる地域の方々の思いや苦労を学ぶ貴重な機会となりました。

食育の日献立(9月)

今日の給食の献立は、長野県の郷土料理でした。

野沢菜ご飯、山賊焼き、大平(おおびら)汁、牛乳

大自然に囲まれた長野県では、米やそば、りんごやぶどうなどの果物、レタスなどの高原野菜が有名です。野沢菜ご飯は、長野県で有名な野沢菜漬けを使った混ぜご飯です。また、「大平(おおびら)」とは、「大いなる大地」を意味し、大平汁は大地の恵みである野菜を集めて煮込んだもので、祝い事などに欠かせない郷土料理です。山賊焼きは、鶏肉を揚げ焼きにしたことから「焼き」という名前がついていますが、もも肉を揚げた料理です。みんな、味わっていただきました。

野沢菜ご飯、山賊焼き、大平(おおびら)汁、牛乳

大自然に囲まれた長野県では、米やそば、りんごやぶどうなどの果物、レタスなどの高原野菜が有名です。野沢菜ご飯は、長野県で有名な野沢菜漬けを使った混ぜご飯です。また、「大平(おおびら)」とは、「大いなる大地」を意味し、大平汁は大地の恵みである野菜を集めて煮込んだもので、祝い事などに欠かせない郷土料理です。山賊焼きは、鶏肉を揚げ焼きにしたことから「焼き」という名前がついていますが、もも肉を揚げた料理です。みんな、味わっていただきました。

がんばる児童会発表会

9月も中旬になり、令和5年度も後半に向かおうとしています。

児童会本部を中心とした児童会活動も委員会のメンバーが交代し、新しいメンバーでの活動が始まります。

9月13日(水)には、後期の委員会活動の開始に向けて「がんばる児童会発表会」を開催しました。5・6年の各クラスから選出された後期児童会本部のメンバーが抱負や意気込みを、力強く全校児童に向けて語りました。

オンラインで行い、発表者以外の児童は各教室で真剣に聞いていました。

最後に前期児童会本部の児童から後期の児童へ引き継ぎが行われました。

あいさつ運動や児童集会、1年生を迎える会の運営など、高の原小学校のみんなのために児童会活動の中心となって活動してくれました。前期児童会本部のみなさん、お疲れ様でした。後期児童会本部のみなさん、がんばっていきましょう。

児童会本部を中心とした児童会活動も委員会のメンバーが交代し、新しいメンバーでの活動が始まります。

9月13日(水)には、後期の委員会活動の開始に向けて「がんばる児童会発表会」を開催しました。5・6年の各クラスから選出された後期児童会本部のメンバーが抱負や意気込みを、力強く全校児童に向けて語りました。

オンラインで行い、発表者以外の児童は各教室で真剣に聞いていました。

最後に前期児童会本部の児童から後期の児童へ引き継ぎが行われました。

あいさつ運動や児童集会、1年生を迎える会の運営など、高の原小学校のみんなのために児童会活動の中心となって活動してくれました。前期児童会本部のみなさん、お疲れ様でした。後期児童会本部のみなさん、がんばっていきましょう。

教育実習生が来校しています

先週の9月2日から2名の学生が来校し、本校で4週間、教育実習を行います。熱い思いをもった教員の卵です。

4年2組と5年1組を中心に実習を行っています。

子どもたちも日々の学習を頑張っていますが、実習生も子どもたちの名前を覚え、先生方の授業を参観しながら頑張っております。

温かく見守ってください。

4年2組と5年1組を中心に実習を行っています。

子どもたちも日々の学習を頑張っていますが、実習生も子どもたちの名前を覚え、先生方の授業を参観しながら頑張っております。

温かく見守ってください。

フード・マイレージ、エシカル消費について考えました

5年生は、木津川市役所のまち美化推進課、相楽消費生活センター、木津川市子どもエコクラブサポーターの会の方々、総勢5名のゲストティーチャーをお招きし、「フード・マイレージ」、「エシカル消費」について学習しました。

日本は、諸外国に比べ、食糧の自給率が低く、フード・マイレージ(食べものの輸送量に輸送距離を掛け合わせた数字)も突出して大きいです。買い物ゲームを通して、地球環境に優しい買い物の仕方について考えました。

また、合わせて「エシカル消費」についても教えていただきました。持続可能なよりよい社会を作るための消費の仕方です。例えば、エコ商品を選ぶことや食品ロスをなくすこと、地元で生産された商品を選ぶことなどです。

短い時間の中で、ゲストティーチャーから多くのことを学びました。

日本は、諸外国に比べ、食糧の自給率が低く、フード・マイレージ(食べものの輸送量に輸送距離を掛け合わせた数字)も突出して大きいです。買い物ゲームを通して、地球環境に優しい買い物の仕方について考えました。

また、合わせて「エシカル消費」についても教えていただきました。持続可能なよりよい社会を作るための消費の仕方です。例えば、エコ商品を選ぶことや食品ロスをなくすこと、地元で生産された商品を選ぶことなどです。

短い時間の中で、ゲストティーチャーから多くのことを学びました。