学校・児童の様子

緊急下校の避難訓練をおこないました

5月22日、児童が学校にいる間に暴風雨による警報が発表された場合を想定した緊急に下校する避難訓練を行いました。

5月も下旬になり、6月に入れば梅雨の時期を迎えます。昨年度も6月当初に大雨による臨時休校がありました。非常時に備えて、スムーズにそして安全に対処できるように避難訓練を行いました。

想定したことが起こらないことを祈りますが、1年間に複数回気象警報が発表されます。児童はそれぞれの児童に応じた動きを確認しながら避難訓練を終えることができました。

【1年生】アサガオの種をまきました

5月22日、1年生は生活科の学習でアサガオの種をまきました。

一人一鉢、植木鉢に土や肥料を入れ、一粒一粒丁寧に種をまきました。これから毎日水をやり、世話をしていきます。アサガオの大輪が咲く日が待ち遠しいです。1年生、しっかり育てましょう。

種をまく前の日には、種の観察もしました。ルーペを使って、色や形などを観察しました。みんなよく見て観察し、スケッチしました。なかには、においまで確かめる児童もいました。「メロンのにおいがする。」本当にメロンのにおいはしたのでしょうか。なかなか鋭い観察力です。

【3年生】リコーダー講習会

3年生から音楽の学習では、ソプラノリコーダーを使って学習します。初めてソプラノリコーダーを使うにあたって、リコーダーはどんなものか、また正しい指の押さえ方等を講師の先生をお招きし、講習会を行いました。

3年生が使っているよりも随分大きなリコーダーや小さなリコーダーを紹介していただいたときには、あまりの大きさにどよめきが起こりました。また、講師の先生からすてきな音色を聞かせていただいたときには、大きな拍手が起こりました。リコーダーに親しみ、音楽が大好きになる児童が増えることを祈ります。これからしっかり学習していきたいです。

【1・2年生】交通安全教室

5月21日、1・2年生は、京都府木津警察署や相楽交通安全協会の方々をお招きし、安全な歩行の仕方や自転車の乗り方について学びました。

【1年生:安全な歩行】

【2年生:自転車の乗り方】

地域のボランティアの方々もお手伝いいただきました。ありがとうございました。また、自転車を持ってきていただいた保護者様にもお世話になりました。

安全に過ごせるよう、大切な学習を行いました。これからの生活にしっかりいかしてくれることでしょう。

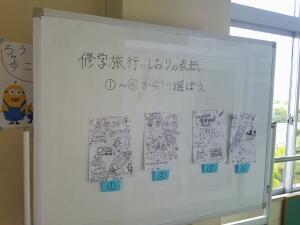

【6年生】修学旅行に向けて

本校の6年生は、6月7日・8日に修学旅行に行きます。6年生は、3週間後に控えた修学旅行に向けて準備をしています。

家庭科の学習では、持参するナップサックを制作しています。昨年度に引き続いて、外部の講師の先生をお招きし、ミシンの使い方を教えていただきながら、一生懸命作っています。もうすぐ完成です。修学旅行に間に合いそうです。

また、教室前のろう下には、しおりの表紙についてお知らせがありました。思い出に残る行事になるよう、しおりの表紙もがんばって取り組んでいます。描いた人の思いが伝わる表紙でした。できあがりが楽しみです。

【1・2年生】学校を探検しました

5月16日、1年生と2年生は、生活科の学習で「がっこうたんけん」をおこないました。

校長室での様子

1年生はようやく学校生活に慣れましたが、まだまだ学校の中には知らない教室や場所がいっぱいあります。「がっこうたんけん」をおこなって、先輩の2年生が1年生に学校のことを教えてくれました。

「べっどは、なんこあるでしょう。」(保健室)

「おさらをみつけよう。」(家庭科室)

「えいごで、『OK』といってみよう。」(ワールドルーム)など

2年生に案内してもらった場所で、1年生はミッションが課せられます。校内12カ所を回り、ミッションがクリアできれば、2年生が1年生のカードにスタンプを押してくれました。1年生はすべてのミッションをクリアし、すべてのスタンプを集めることができたでしょうか。

最後に多目的ホールに集まり、学習のまとめ・振り返りを行い、学習を終えました。

1年生、楽しい探検になりましたね。2年生、お疲れさまでした。

大きく成長した2年生が頼もしく思えました。

【給食】食育の日献立(5月)

5月16日の給食は、食育の日献立でした。

かつお飯、鶏の塩唐揚げ、にらのみそ汁、牛乳

今月の食育の日献立は、高知県の郷土料理でした。高知県では、わらを燃やして、かつおの表面をさっとあぶった「かつおのたたき」が有名です。有名なかつおをご飯に混ぜて、かつお飯として提供されました。また、高知県はかつお以外にも、温暖な気候を利用して「にら」の生産量日本一を誇ります。みそ汁の実として提供されました。みんなでおいしくいただきました。

登下校の安全について考えました

5月15日に、地域班会を開き、登下校時の安全について考えました。

本校では、毎年この時期に登下校時の安全を確保するために、児童の目線に立った「通学路安全マップ」を作成することを通して、学校・児童・保護者のそれぞれの安全・防犯に対する意識を高める取組を行っています。

PTAの地域委員さんにも参加していただき、危険箇所や子ども110番の場所を確認しました。低学年の児童には高学年の児童が優しく教えてくれる場面も見られました。

新しい登校班のメンバーでの登下校が始まって1ヶ月程度たちましたが、今まで以上に自分の身体を守るために安全に意識して行動できるようになってほしいです。

【5年生】調理実習をしました

5年2組は5月15日に、5年1組は5月16日に、家庭科「クッキング はじめの一歩」の学習で、初めての調理実習をしました。

初めての調理ということもあり、器具や道具の使い方など、基本的な調理の仕方を学習しました。

切る、ゆでるなど簡単な調理ですが、5年生は先生から注意点をしっかりと聞き、少し緊張しながらも安全に気をつけて行いました。最後には、「青菜のおひたし」「ゆでいも」としていただきました。

家庭で調理をしている児童もいましたが初めての児童も多かったです。しっかり学んで家庭生活でも活かしてほしいです。

【4・5・6年生】クラブ活動

本校では、前期・後期にわかれ、年間12回クラブ活動を行っています。4年生以上の児童が共通の興味・関心を追求したり、異学年の仲間と協力したりして活動します。

5月14日は、2回目の前期クラブ活動が行われました。

外スポーツ

昔の遊び

マンガ・イラスト

ダンス

パソコン

このほかにも、卓球、バドミントン、バスケ・バレーのクラブがあり、合計8つのクラブがあります。みんな、楽しんで活動していました。

【2年生】野菜の苗を植えました

5月14日、2年生は生活科「おいしい野さいをそだてよう」の学習で、夏野菜の苗を植えました。

ミニトマト、ナスビ、キュウリ、ピーマンから1つ選び、苗を植えて観察しました。葉の形や茎の色など、それぞれの野菜の特徴をしっかり観察し、これから大きく育てようと意欲を高めていました。

大きく育って実がなるのが楽しみですね。しっかり世話をして育ててほしいです。

救急法の講習を行いました

5月も中旬を迎え、暑い日も増えてきました。本校では、1ヶ月後のプール開きや熱中症等の対応も踏まえ、5月13日に相楽中部消防組合消防本部の職員の方々をお迎えし、教職員を対象とした救急法の講習を行いました。

主に、心肺蘇生法とAEDの使用手順について、理論的な話の後、実際に役割分担を行い、実技も含んだ研修を行いました。教職員はみんな緊張感をもって、緊急時に備えて練習を行いました。また、今後心配される熱中症に対する備えについても教えていただきました。

児童が安心して学校生活が送れるよう、さまざまな備えをしっかりと行っていきたいです。

【1年生】えんどう豆のさやむきをしました

1年生は、5月9日にえんどう豆のさやむきをしました。

給食センターの先生からお話を聞き、一生懸命むきました。

児童は、「たいへんだったけれどおもしろかった。」「豆は、つるつるしていた。」「むいたら、豆が5個も6個も入っていて、最高7個も入っていたものがあった。」など、感想を話していました。初めて体験した児童もたくさんいました。

頑張ってむいた豆は、5月10日の給食「春野菜のクリーム煮」の中に入っていました。児童は、自分たちがむいた豆だと実感しながら、いつも以上にしっかりと食べていました。

「1年生を迎える会」を行いました

5月9日に、児童会主催の「1年生を迎える会」を行いました。

高の原小学校では、「オレンジグループ」という異年齢での活動グループがあります。いくつもの房が集まって、丸く1つのオレンジができているように1~6年生が仲良く1つのグループとして活動できるようにという願いからつけられました。

同じオレンジグループの1年生と仲良くできるように、また今年度のオレンジグループのメンバーをよりよく知るためにグループでの活動を行いました。

児童会本部の児童が進行し、1年生の紹介、ばくだんゲームによる1年生への質問タイムなど楽しい時間を過ごしました。

最後に、1年生から在校生にお礼の言葉があり、6年生と手をつなぎ退場しました。

これで、1年生も高の原小学校の児童会の仲間入りです。他学年のお兄さんやお姉さんとも仲良くなり、楽しい学校生活を送ってほしいです。児童会本部を中心に、2~6年生はたくさん準備をしてくれたので、素晴らしい会になりました。

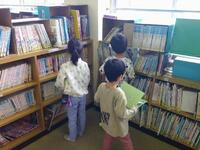

【1年生】初めての図書室利用

5月8日に、1年生は初めて図書室を利用しました。

図書館司書の先生から図書室の利用の仕方や本の借り方などを聞き、本の読み聞かせもしていただきました。

その後、児童が楽しみにしていた本の貸し出しをおこないました。

みんな思い思いの本を選び、楽しそうに本を読んでいました。これから卒業するまでの6年間でたくさんのすてきな本に出会うことを期待します。しっかり活用してほしいです。

体力テストを行いました

5月8日、全校児童が例年行っている体力テストを行いました。

実施種目が8種目ありますが、そのうち5種目を、全校児童でペア学年を決め、順にまわって測定しました。初めて行う1年生も6年生に教えてもらいながら、頑張って取り組みました。

残りの3種目は、学年毎に行います。昨年度より、記録は伸びたのでしょうか。保護者様には、後日集計してお知らせします。

【6年生】税について考えました

5月7日に、税務署、納税協会の方々のご協力のもと、6年生は税金について考える学習を行いました。

6年生では、社会科で税金について学習しています。今回は、税に携わる方々から、どんな税金があるのか、税金が納められなくなるとどんなくらしになるのかなど、税金の大切さや仕組みを学びました。

また、お金に関わること学習ということもあり、見本の1億円を持参いただき、体感としてお金を感じることも行いました。

わたしたちの生活は、税金なしでは考えられません。納めることはたいへんなことですが、税金で支えられている暮らしを考える機会となりました。

【給食】こどもの日献立

5月2日の給食は、少し早めの「こどもの日献立」でした。

ご飯、鶏そぼろ丼の具、玉ねぎのみそ汁、かしわもち、牛乳

5月5日のこどもの日は、「端午の節句」ともいい、5月人形やこいのぼりを飾り、かしわもちやちまきを食べ、男の子の成長と子孫繁栄を願います。かしわもちに使われる柏の葉は、新しい芽が育つまで古い葉が落ちないことから、子孫繁栄の願いが込められています。

かしわもちを喜んでいる児童もいれば、粒あんが苦手だという児童もいました。みんな味わって「こどもの日献立」の給食をいただきました。

【3年生】聞きたいことがあふれてくる

新年度が始まって1ヶ月たちましたが、クラス替えがあったり転入生が加わったりして、児童はまだまだお友だちのことを知らないようです。

3年生は、国語の「もっと知りたい、友だちのこと」で、自分の好きなことなどを発表し、その発表を聞いた児童が質問をして、お友だちのことを知る学習を行いました。

改めて自分のことを紹介するので少し照れくさそうな児童もいましたが、お友だちのことを聞き、また、わからないことやもっと知りたいことを質問して、盛り上がって楽しい学習をしていました。

「質問をしてお話を聞くともっと質問したいことが出てきました。」「今まで知らなかったことがわかって楽しかったです。」と学習を振り返っている児童もいました。

学習の目的は、適切に伝えることやしっかり話を聞き、質問することですが、目的以上にお互いのことを知るすてきな時間となりました。学習を終えて、さらに学級の仲間とのつながりが深まることを期待します。

【給食】八十八夜献立

5月1日の給食の献立は、八十八夜にちなんだ献立でした。

こはん、ちくわのてん茶揚げ、手作りのお茶ふりかけ、具だくさんすまし汁、牛乳

八十八夜とは、春の始まりとされる立春から数えて八十八日目のことをいい、茶つみを始める目安にもされています。木津川市をはじめ、京都府の山城地域では、お茶がさかんに作られています。5月1日は、地元産のてん茶を使った手作りのお茶ふりかけとちくわのてん茶揚げでした。みんなで味わっていただきました。