子どもたちの様子

自転車交通安全教室(4年生)

4年生が自転車の乗り方や交通安全について、木津警察署の方々に来ていただき教えていただきました。横断歩道では一旦とまって前後左右を見てから進む。車が駐車していたり、角が見えにくいところは一旦止まるなど実際に体験しながら学ぶことができました。普段の自転車に乗る際に活かしてほしいと思います。警察署の皆様、相楽交通安全推進委員の皆様、保護者ボランティアの皆様、たいへんお世話になりありがとうございました。

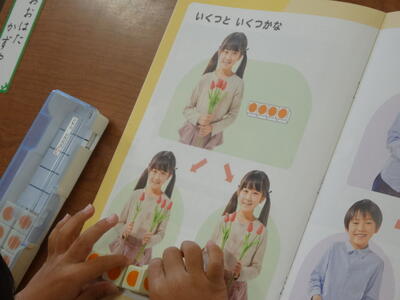

いくつといくつかな(1年算数)

1年生も入学して一か月が過ぎ、勉強をがんばっています。今日は算数で4の合成分解の学習をしていました。4という数を1と3を合わせた数とみる場合を合成といい、逆に、4を1と3に分けてみる場合を分解といいます。数図ブロックを実際に操作しながら練習していました。やってみると簡単なことですが、この合成分解については、今後習う繰り上がりや繰り下がりのある計算で使うことになるので計算の基礎的な力として大切なものとなります。

もみまき体験(5年生)

5年生が、地域の才治さんにお世話になりもみまき体験をしました。専用の機械で、苗箱に「もみ」が蒔かれます。その苗箱を、水平を保ちながら田に運び、きれいに並べていきます。苗作りは、米作りにとって重要な作業です。5年生は、「お米をつくるってたいへんなんだな。」と言っていました。このあとは、地域の方々が田植え用の苗を育ててくださいます。毎年お世話になりありがとうございます。来月中旬くらいに「田植え」を体験する予定です。

学校たんけん(1・2年生活)

2年生が、生活科の授業で、1年生に学校案内をしました。理科室や音楽室など場所の説明をしながら、優しく1年生を案内していました。2年生はすっかりお兄さんお姉さんとして1年生をサポートしていました。よくがんばりましたね!

木津川市小学校陸上交歓会(6年生)

州見台小学校のグラウンドに、梅美台小学校の6年生に来てもらい木津川市小学校陸上交歓会が行われました。6年生が参加しました。木津川市内の小学6年生が中学校区での開催をし、陸上を中心としたスポーツの楽しさや喜びを味わう機会とすることが目的となります。種目は、「50m走」と「綱引き」を行いました。梅美台小学校の6年生とスポーツを通して、楽しく交流することができました。

鍵盤ハーモニカ(2年音楽)

2年生が、音楽の授業で鍵盤ハーモニカを使って「ちょうちょ」の練習をしていました。一音一音丁寧な指使いを心がけて練習をがんばっていました。3年生からの音楽では、リコーダーを中心に練習しますが、鍵盤ハーモニカを高学年の合奏などで使用することもあります。大切に練習していきましょう。

春をさがしに(1年生活)

4月25日(金)に1年生が、上人ケ平遺跡公園に行きました。春の自然や草花を観察したり、それらで遊んだりする活動を通して、春の自然の様子や自然を利用したり、遊ぶものを作ったりすることの楽しさに気付くことがねらいの1つとなります。1年生は「春」となかよしになって楽しんでいました。

ものが燃えるときの空気の変化(6年理科)

6年生は、理科で『ものが燃えるしくみ』を学習しています。昨日は、「ものが燃えると空気中の気体にはどんな変化があるのだろう。」というめあてで実験を行いました。気体検知管や石灰水を使って、酸素と二酸化炭素の体積の割合を調べたり、白くにごるか確かめたりとグループで主体的に学習していました。

校区調べ(3年総合)

4月22日(火)に、3年生が校区調べにでかけました。生活科の「まち探検」の学習も思い出しながら、身近な地域の様子を大まかに理解できるようになることがねらいとなります。3年生から始まる社会科でも「身近な地域の様子」の学習が始まります。近くの公園などに行き、地形や土地利用、交通の広がりなどに着目しながら観察し、白地図にまとめるなどの学習をしていきます。

20mシャトルラン(6年体育)

6年生が、体力テストの種目の1つである「20mシャトルラン」を体育館で行っていました。この種目は、20m間隔で引かれた2本の平行線の間を一定のペースで走って何回往復できるかを計測します。音楽の合図に合わせてスタートし、次の音が鳴るまでに、20m先の線までいかなくてはなりません。しかも、音楽の間隔は徐々に短くなり、必然的に走る速度を上げる必要があります。この種目は、有酸素運動能力を測ることと最大酸素摂取量の推定の目的があります。年齢が上がると体力と持久力が向上していきます。みんな応援しながらがんばって取り組んでいました。

1年生とのつながり(6年生)

6年生は、担当する朝の時間に1年生の教室に行き、準備のお手伝いをしています。1年生は、自分でできるようになっていかないといけませんが、まだまだ慣れない4月は、6年生が頼りの存在となります。腰をかがめて1年生と目線を合わせながらお手伝いをする6年生にいつも感心させられます。ありがとう、6年生。

休み時間の外遊び

春は天気が変わりやすいですが、今日はすがすがしい晴天となりました。休み時間には、グラウンドに出て元気いっぱいに遊ぶ姿が見られました。体を動かすのも楽しいですね。

外国語活動・外国語科(3~6年)

本校では、3~6年の外国語活動・外国語科の授業は、専科の先生が担当しています。今年度は、3,4年生は、高田先生。5年生は大山先生。6年生は本田先生が担当します。今日は、4年生が、世界のあいさつや日付・曜日の言い方を練習していました。6年生は、リスニングをして、どの国旗のことを言っているかを考えていました。英語を学ぶと世界中の人とコミュニケーションができますね。

全国学力学習状況調査(6年)

全国の6年生が受ける全国学力学習状況調査(国語・算数・理科)がありました。6年生は集中して問題に取り組んでいました。学力や学習状況を把握分析し、成果と課題を検証して学習指導の充実や改善などに役立てていきたいと思います。

交通安全教室(1年)

警察の方とボランティアの方々に来ていただき、1年生が交通安全について学習しました。歩道を歩くときに気を付けることや横断歩道の渡り方、雨の日の傘の使い方などについて教えていただきました。横断歩道では、まず止まって車が来ていないか確認することや、車が来たらドライバーに対して、手をあげて顔を合わせながら渡ることの意思を示し、車が止まったら安全に渡ることを体験的に練習することもしました。これからも交通安全に気を付けて過ごしましょう。

きずなあいさつ運動(4月)

今年度最初の「きずなあいさつ運動」がありました。昨日は時折雨模様でしたが今朝は良い天気で気持ちよく挨拶をすることができました。あいさつ運動にご参加いただきました保護者の皆様、地域の皆様、地域コーディネーターの皆様、見守りボランティアの皆様、PTA役員の皆様、ありがとうございました。今年度もどうぞよろしくお願いします。次回は5月14日(水)です。

委員会活動(5・6年)

本日6時間目に委員会活動がありました。委員会活動とは、子どもたちにとって学校生活が楽しく、より充実したものになるように学校内の仕事を分担し、高学年(5・6年)の児童が自分たちで取り組んでいく活動です。州見台小には、7つの委員会(運営、保健体育、環境、給食、放送・集会、図書、掲示)があり、高学年の児童がみんなのために頑張っていきます。

はじめての給食(1年)

今日から1年生も給食が始まりました。小学校ではじめての給食となります。メニューは、ごはん、にこにこチキンカレー、コールスロー、いちごのお祝いゼリー、牛乳です。

まずは、よく手を洗います。

配膳はしばらくの間、職員が行います。それを取りに行って・・・

みんなで「いただきます!」をしました。みんな「おいしい」と言っていました。

ごちそうさまでした!

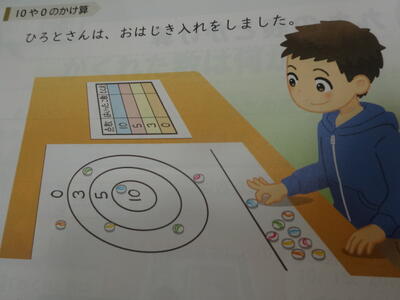

九九の表とかけ算(3年算数)

3年生は、算数科において「九九の表とかけ算」の学習をしています。今日は、『0のかけ算の答えのみつけ方を考えよう』というめあてで、おはじきゲームの点数を例にして考えました。ことばの式(点数×はいったこ数=とく点)からも、被乗数や乗数が0の場合の意味を考えました。みんな熱心に問題を解いていました。

植物の観察(4年理科)

4年生は、理科の授業で、「季節と植物や動物のようす」を学習しています。今年は桜がまだ咲いているので、桜を観察する姿が多くありました。タブレットで撮影し、ワークシートに気付いたことを熱心にまとめていました。